微型鈦板與帶線螺釘在頸后路手術中應用的療效對比

張邵軍,李會軍,龐偉峰,李東利,蘇巍,姚棟,郭大興,齊峰(武警山西總隊醫院骨二科,山西太原 030006)

?

微型鈦板與帶線螺釘在頸后路手術中應用的療效對比

張邵軍,李會軍,龐偉峰,李東利,蘇巍,姚棟,郭大興,齊峰

(武警山西總隊醫院骨二科,山西太原030006)

摘要:目的比較Arch微型鈦板固定與帶線鎖定螺釘懸吊在頸椎后路單開門椎管擴大椎板成形術中的臨床療效。方法分析2006年3月至2011年8月我院行頸椎后路單開門椎管擴大椎板成形手術治療的47例多節段脊髓型頸椎病的患者,開門節段均為C(3~7)。其中帶線鎖定螺釘懸吊門軸固定25例(懸吊固定組),Arch微型鈦板固定開門側22例(鈦板固定組)。統計兩組的手術時間、術中出血量、術后外固定時間、住院天數、住院總費用、軸性癥狀、手術前后的日本骨科協會(Japanese orthopaedic association,JOA)評分及改善率、頸椎總活動度(range ofmotion,ROM)變化,術后及末次隨訪時頸椎CT軸位像測量的開門幅度變化等,對兩組進行比較。結果47例患者中,43例獲得門診或電話隨訪,隨訪6~28個月,平均18個月,隨訪率91.49%。兩組患者術前臨床資料均包括性別、年齡、術前JOA評分和ROM無統計學差異。術后及隨訪臨床資料包括手術時間、術后并發癥、軸性癥狀、ROM、開門幅度變化等。Arch微型鈦板固定組在手術費用上較帶線鎖定螺釘懸吊固定組略高,術后頸托外固定時間短,且差異有統計學意義(P<0.05)。ROM變化小,開門幅度變化小,但無統計學意義,其余各項比較均無顯著性差異。懸吊固定組出現C5神經根麻痹1例。結論Arch微型鈦板內固定和帶線鎖定螺釘懸吊在頸椎后路單開門術中均可有效防止開門椎板的再關門,Arch微型鈦板內固定可為開門的椎板提供即刻、更穩定的固定,減低潛在的再關門風險,縮短術后外固定時間,減少或減輕軸性癥狀的發生,有較好的遠期療效。

關鍵詞:頸椎病;后路單開門;Arch微型鈦板

頸椎后路單開門椎管擴大減壓椎板成形術在治療多節段脊髓型頸椎病(cervical spondyloticmyelopathy,CSM)、頸椎后縱韌帶骨化癥(ossification of posterior longitudinal ligament,OPLL)等疾病方面已成為經典術式[1]。針對此類患者,現有的循證醫學證據證明手術治療是安全的,并發癥的發生率也較低,手術治療通常能更快、更大程度地改善癥狀。但傳統的后路單開門懸吊固定手術術后并發再關門和軸性疼痛風險較高,如單開門術后有長期頸背痛即軸性癥狀的患者占45%~80%[2],如再關門后臨床癥狀隨時間推延有所反復。因此,人們一直在努力通過手術方式的改進來減少并發癥的發生,減少手術后再關門的發生。本文通過同一組醫生行頸椎后路單開門椎管擴大椎板成形術,采用兩種術式即帶線鎖定螺釘懸吊門軸固定與Arch微型鈦板固定,比較兩種術式的臨床效果差異,現匯報如下。

1資料與方法

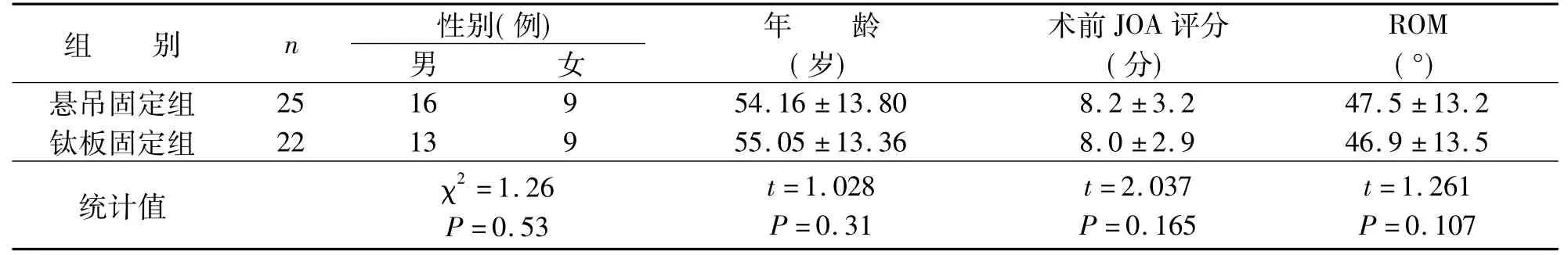

1.1一般資料2006年3月至2011年8月我院行頸椎后路單開門椎管擴大椎板成形手術治療47例多節段脊髓型頸椎病患者。開門節段均為C3~7,固定節段亦為C3~7。全部患者采用隨機數字表法進行隨機分組,帶線鎖定螺釘懸吊門軸固定25例(懸吊固定組),其中男16例,女9例,平均年齡(54.16±13.80)歲;Arch微型鈦板固定開門側22例(鈦板固定組),其中男13例,女9例,平均年齡(55.05±13.36)歲。一般資料包括年齡、性別,術前日本骨科協會(Japanese orthopaedic association,JOA)評分、術前頸椎活動總數(range ofmotion,ROM)等兩組比較,差異均無統計學意義(見表1)。術前影像學資料包括頸椎正側位、動力位X線片,頸椎CT加三維重建,頸椎MRI。術后拔除引流管后行頸椎正側位X線片及CT加重建檢查,術后6個月行頸椎正側位、動力位X線片及CT加三維重建檢查。

表1 兩組患者的人口統計學資料及術前專科資料比較(±s)

表1 兩組患者的人口統計學資料及術前專科資料比較(±s)

組 別 n 性別(例)男女年齡(歲)術前JOA評分(分) ROM (°)懸吊固定組25 16 9 54.16±13.80 8.2±3.2 47.5±13.2鈦板固定組 22 13 9 55.05±13.36 8.0±2.9 46.9±13.5統計值 χ2=1.26 P=0.53 t=1.028 P=0.31 t=2.037 P=0.165 t=1.261 P =0.107

1.2納入與排除標準納入標準:多節段脊髓壓迫所致頸椎病為主要診斷,癥狀以髓性癥狀為主,影像學示多節段(3節或以上)脊髓壓迫,癥狀、體征與診斷相符,性別不限,年齡不限,均有完整術前、術后隨訪資料。

排除標準:雙節段或單節段脊髓壓迫癥狀,明確的脊柱后凸,孤立的神經根病變,行單純的切除椎板減壓術式,合并頸椎不穩,腫瘤、創傷、結核或感染導致的前路支撐缺失,合并頸椎先天畸形,無自主行為能力,合并嚴重內科疾病。

1.3手術方式患者取俯臥位,頭架固定頭部于屈頸位。取棘突連線后正中切口,術前均注射止血水,在中線切開項韌帶,自棘突和椎板上剝離椎旁肌,暴露椎板。C7棘突遠端截除(C6棘突過長時也截除),使得殘留棘突高度與其他頸椎棘突相當。懸吊固定組需先于C3~7棘突基底部打孔。使用三關節咬骨鉗或高速磨鉆在C3~7右側椎板和側塊關節交界處開“V”形槽作門軸(保留內層皮質骨)。左側同樣使用三關節咬骨鉗或高速磨鉆在C3~7右側椎板和側塊關節交界處切開全層椎板。切開左側C2、T1椎板間黃韌帶,將C3~7椎板自左向右掀起,開門椎板間距離約12mm(懸吊固定組略大)。

懸吊固定組:于C3~7右側側塊采用Magerl側塊釘置入技術置入直徑2.8mm,長11.7mm的帶線鎖定螺釘,將線穿入同節段棘突基底部孔道,保持開門約13mm收緊并打結。

鈦板固定組:選微型重建鈦板(Arch椎板成型系統)預彎后,先試模確定迷你板的尺寸,用直徑2.0mm、長6~8mm微型自攻螺釘將雙彎微型鈦板固定于相應節段側塊及掀起的椎板上,術中用神經剝離子探查椎板固定釘長度是否合適。

常規沖洗傷口,徹底止血,留置負壓引流管,將C2棘突上肌肉附著點給予重建,如縫合困難時可將頭部略后伸以利重建,逐層關閉傷口。術后留置引流管24~48 h,拔除引流管后鼓勵患者坐立或離床活動。懸吊固定組頸圍領保護5~6周,鈦板固定組3~4周,術后定期隨訪。兩組患者接受相似的圍手術期處理。

1.4研究內容記錄兩組的人口統計學特征(包括年齡和性別)、手術時間、術中出血量、術后外固定時間、住院天數、住院總費用、軸性癥狀、手術前后的JOA評分及改善率、ROM變化、術后及末次隨訪時頸椎CT軸位像測量的開門幅度變化等。ROM測量:依照Nishituzi方法(見圖1),測量屈曲位C2、C7椎體后緣連線的夾角a1,過伸位夾角a2,如果過伸時頸椎反曲畸形則a2為負值,ROM角a=a1+a2。開門幅度測量方法:測量術后CT軸位像各椎體開門側側塊緣到椎板緣的距離,取平均值(見圖2)。JOA改善率=(術后評分-術前評分)/(17-術前評分)×100%。

圖1 頸椎總活動度測量示意

圖2 開門幅度測量(mm)

1.5統計學方法采用SPSS 17.0統計學軟件進行統計學分析。計量資料用均數±標準差進行描述,計數資料用百分比進行描述;性別用卡方檢驗進行統計學分析;兩組間比較采用獨立樣本t檢驗進行統計學分析;P<0.05為差異有統計學意義。

2結 果

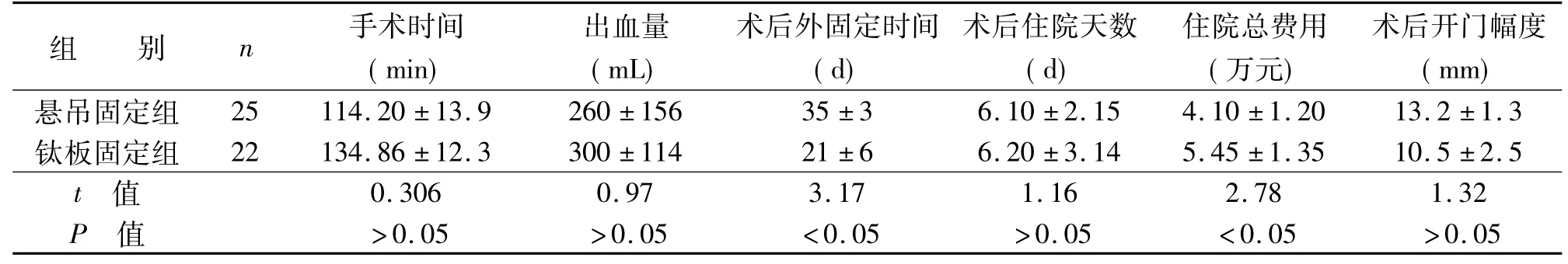

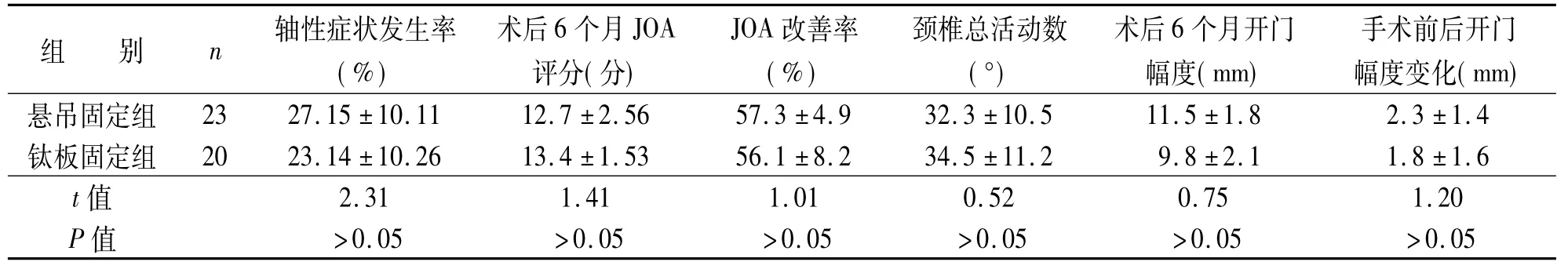

共47例患者納入研究,其中帶線鎖定螺釘懸吊固定組25例,微型鈦板固定組22例。43例獲得門診或電話隨訪(兩組各失訪2例),隨訪6~28個月,平均18個月,隨訪率91.49%。兩組病例術中均未發生神經根、硬膜、脊髓損傷,無醫源性導致門軸側椎板斷裂的病例。術后無腦脊液漏,無硬膜外血腫形成、切口感染及頸椎生理反曲等并發癥。懸吊固定組出現1例C5神經根麻痹,三角肌無力癥狀,經脫水、激素、營養神經等治療后6周復查時已完全恢復。全部患者術后復查X線片及CT均顯示開門良好,術后6個月復查CT門軸均骨性愈合,且術后均未出現再關門病例。末次隨訪時鈦釘和鈦板位置良好,無松動、拔出和斷裂。兩組患者圍手術期比較(見表2),懸吊固定組手術時間為(114.20±13.9) min,與鈦板固定組(134.86±12.3)min相比,手術時間較短,兩者比較差異無統計學意義;兩組在出血量、住院天數比較差異無統計學意義;在外固定時間上鈦板固定組短,在住院總費用方面鈦板固定組較多,兩者比較差異有統計學意義。術后6個月及末次隨訪的各項指標(見表3),懸吊固定組軸性癥狀發生率(27.15±10.11)%,微型鈦板組為(23.14 ±10.26)%。兩組在術后軸性癥狀、JOA改善率、開門幅度變化、術后ROM等方面比較差異均無統計學意義。兩組手術前后影像學資料見圖3~7。

表2 兩組患者圍手術期各項指標比較(±s)

表2 兩組患者圍手術期各項指標比較(±s)

組 別 n 手術時間(min)出血量(mL)術后外固定時間(d)術后住院天數(d)住院總費用(萬元)術后開門幅度(mm)懸吊固定組 25 114.20±13.9 260±156 35±3 6.10±2.15 4.10±1.20 13.2±1.3鈦板固定組 22 134.86±12.3 300±114 21±6 6.20±3.14 5.45±1.35 10.5±2.5 t值0.306 0.97 3.17 1.16 2.78 1.32 P值 >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05

表3 兩組患者術后6個月及末次隨訪時各項指標比較(±s)

表3 兩組患者術后6個月及末次隨訪時各項指標比較(±s)

組 別 n 軸性癥狀發生率(%)術后6個月JOA評分(分) JOA改善率(%)頸椎總活動數(°)術后6個月開門幅度(mm)手術前后開門幅度變化(mm)懸吊固定組 23 27.15±10.11 12.7±2.56 57.3±4.9 32.3±10.511.5±1.8 2.3±1.4鈦板固定組 20 23.14±10.26 13.4±1.53 56.1±8.2 34.5±11.2 9.8±2.1 1.8±1.6 t值2.31 1.41 1.01 0.52 0.75 1.20 P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

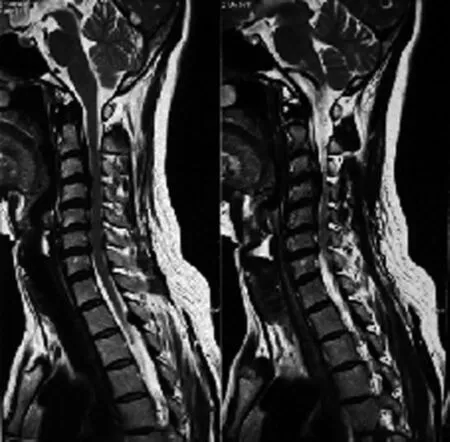

圖3 Arch組術前核磁示脊髓受壓

3討 論

圖4 Arch組術后X線片示內固定位置良好

3.1頸椎后路單開門椎管擴大椎板成形術的歷史頸椎后路單開門術式由Hirabayashi等人設計[3],是治療多節段脊髓型頸椎病及頸椎管狹窄的經典術式。自日本學者開展以來[4],在臨床上取得了十分滿意的療效。但在對采取傳統懸吊術式患者的術后隨訪觀察中,許多學者發現部分患者術后出現再關門現象導致短期癥狀復發或者緩解不徹底。而且傳統方法利用骨塊和縫合技術,特別是選擇將棘突縫合在對側較為堅韌的小關節囊上,術后部分患者出現了頸肩部持久的疼痛、僵硬、沉重感以及頸部活動受限等癥狀,即為軸性癥狀[5]。目前認為AS與頸部的肌肉、小關節以及頸部神經根有關系,因此現在臨床應用的頸椎單開門擴大成型術已逐漸改良。劉洪等[6]采用伊藤法單開門頸椎管擴大椎板成形術,將植骨塊通過鋼絲或尼龍線捆綁固定在開門側的椎板和小關節之間。孫寧等[7]用錨定法將打開的椎板用錨釘固定于鉸鏈側的側塊上,但固定方法主要用于鉸鏈側的穩定,開門側缺乏可靠支撐,在外力作用下發生再關門的風險較大。據Satomi等[8]報道,各種改良的椎管成形術仍存在1.5%~34%的再關門率。1996年O'Brien等人將頜面部的微型鈦板改良后用于頸椎管擴大成形術中[9],目的在于減少再關門率及軸性癥狀發生率。Yang等[10]對54例頸椎病患者采用單開門椎管擴大椎板成形術進行治療,其中29例采用微型鈦板固定,25例采用傳統縫線懸吊固定,結論為微型鈦板內固定和傳統縫線懸吊均可以有效防止單開門椎管擴大椎板成形術后再關門,微型鈦板內固定能減少術后軸性癥狀的發生和頸椎曲度的丟失[11]。

圖5 Arch組術后核磁示脊髓受壓解除

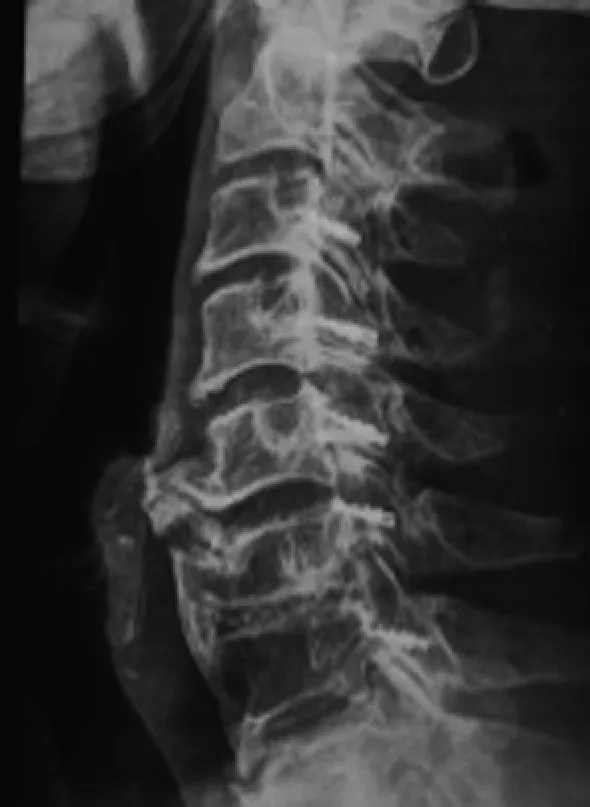

圖6 帶線鎖定螺釘固定組術前核磁示脊髓受壓

圖7 帶線鎖定螺釘固定組術后X線片示內固定位置良好

3.2兩種方法的比較單開門椎管擴大椎板成形術的手術目的是增加椎管容積,解除了多節段突出的間盤、骨化的后縱韌帶等對脊髓和神經根的壓迫,為神經、脊髓的恢復提供空間。兩種固定方法均避免了傳統的單開門術式在懸吊過程中,針線可能對小關節囊周圍組織中的頸神經后支造成刺激或損傷,甚至將神經與其他組織縫扎在一起,導致肌肉痙攣或疼痛[12]。帶線鎖定螺釘懸吊門軸固定的特點是線釘一體,可避免系于側塊螺釘根部的粗絲線滑脫、斷裂等,且螺釘帶有鎖定功能,防止了螺釘脫出導致再關門或門軸不愈合,鈦質側塊螺釘可作為一次性置入物,無需二次手術取出。該手術方法雖然達到了脊髓減壓的目的,但硬膜暴露于椎管外,沒有做到真正的椎管成形,且術后較長時間佩戴硬質圍領也可進一步造成后伸肌群的逐漸萎縮,使頸椎正常生理前凸不能有效維持,最終發生疲勞、疼痛等臨床癥狀。Arch微型鈦板固定使開門側椎板人為成形,使裸露的硬脊膜得到保護,有效阻擋了術后軟組織及瘢痕組織侵入椎管內,防止二次椎管狹窄、脊髓受壓而致癥狀復發。且術中達到即刻穩定,術后外固定時間短,可早期進行頸項肌功能鍛煉,能減少或減輕軸性癥狀。本文中兩組病例比較,鈦板固定組術中出血量略多、手術時間略長,但差異無統計學意義。

3.3微型鈦板固定的優越性Arch微型鈦板固定方法是通過微型鈦板在掀起的椎板和同側側塊之間形成穩固的橋接固定,使同一節段的椎板和側塊結合成一體,開門后的椎板在頸椎屈伸和旋轉過程中不會受到應力,對開門側形成真正的剛性支撐,維持脊柱后結構固定在手術時的位置,達到了術后即刻穩定,可有效防止術后再關門或開門幅度的丟失。另外,該鈦板切跡低,可以防止刺激周圍軟組織而產生炎性癥狀,且鈦板固定對門軸側也起牢固的穩定作用,利于門軸側骨性愈合,防止椎板原位還納。該術式側塊螺釘無需雙皮質固定,且螺釘長度有限,因此理論上不存在造成椎動脈和神經根損傷的風險。本組病例隨訪時CT示均無再關門現象,且門軸均骨性愈合,其固定效果確實。頸椎單開門成形術后,臨床上以頸背部疼痛、不適等軸性癥狀較為常見,一直困擾著醫生和患者。軸性癥狀產生的原因,確切機制尚不清楚,一般認為與以下因素有關:頸椎后方肌肉韌帶復合體損傷,穩定性差,關節囊及周圍軟組織的破壞,頸部外固定時間長,頸部軟組織的黏連、瘢痕重,頸部肌肉的萎縮、康復不全等[13]。目前已經認識到,開門手術時破壞頸后韌帶復合體,特別是頸后伸肌群在C2棘突的附著,是引起AS的原因之一。因為該復合體是維持頸椎靜態穩定的主要結構,而附著在其上的頸后伸肌群以及附著在C2棘突上的頭半棘肌和頸半棘肌又是維持頸椎動態穩定的重要結構。研究證實,保留頸椎后方韌帶復合體的頸椎管擴大成形術,其生物力學穩定性,特別是頸椎前屈時的穩定性明顯優于傳統術式,術后軸性癥狀的發生率也均明顯低于傳統單開門術。本文中將C2棘突上肌肉附著點均給予重建,術后給予短期(3周)圍領保護,在軟組織愈合后即開始早期項背肌鍛煉和頸椎屈伸活動鍛煉,很大程度上降低了頸椎后伸肌群肌肉的黏連和萎縮,使得頸椎后伸肌群的功能得到了及時的提升,有效地維持了頸椎正常的生理前凸,降低了頸椎生理曲度進一步的丟失和后凸畸形的發生率。有文獻報道,術后早期活動頸部、適當的頸項部肌肉功能鍛煉是重建頸椎生理弧度、阻止頸椎曲度丟失和防止頸椎后凸畸形的有效方法。同時,Arch微型鈦板內固定避免了對小關節囊的刺激和損傷,對小關節囊的干擾降低到了最低限度,且該鈦板組織相容性好,有良好的韌性和強度,易于塑形等特點,不會影響術后CT、MRI等檢查。

綜上所述,Arch微型鈦板固定和帶線鎖定螺釘懸吊固定單開門椎管擴大椎板成形術皆可有效防止術后再關門。Arch微型鈦板固定還可對手術后開門的椎板提供即刻、更穩定的固定,減低潛在的再關門風險,縮短術后外固定時間,便于早期功能鍛煉,減少或減輕軸性癥狀的發生。但我們在實際應用中,仍需明確其適應證和禁忌證,必須依照個體化原則,作出合理選擇。同時筆者認為,對于高齡患者,尤其是女性合并有骨質疏松者需慎用,其原因是術后有可能出現鈦釘的松動、脫出,出現關門現象,致使椎管再狹窄,造成神經受損。另外,本文中C3~7每個節段均行固定,對于合適的病例,我們是否能嘗試在保證各椎板間連接的黃韌帶和殘存棘突間韌帶完整的前提條件下選擇C3、C5、C7的跳躍式固定術式,還需進一步研究[14]。由于病例數有限,隨訪時間尚短,尚缺大量的病例和遠期的隨訪資料分析,長時間是否會出現螺釘松動及脫落,鈦板疲勞、斷裂等,其安全性、有效性仍需進一步的觀察和研究。

參考文獻:

[1]Hirabyashi K,Satomi K.Operative procedure and result of expansive open do or lam in op last[J].Spine,1988,13:870-876.

[2]潘勝發,孫宇,朱振軍,等.單開門頸椎管擴大成形術后軸性癥狀與頸椎穩定性的相關觀察[J].中國脊柱脊髓雜志,2003,13(10):604-607.

[3]Hirabayashi K,Watanabe K,Wakano K,et al.Expansive open-door laminoplasty for cervical spinal stenotic myelopathy[J].Spine(Phila Pa 1976),1983,8(7): 693-699.

[4]Chiba K,Ogawa Y,lshii K,et al.Long-term results of expansive open-door laminoplasty for cervicalmyelopathy-average 14-year follow-up study[J].Spine,2006,31(26):2998-3005.

[5]Ohnari H,Sasai K,Akagi S,et al.Investigation of axial symptoms after cervical laminoplasty,using questionnaire survey[J].Spine J,2006,6(3):221-227.

[6]劉洪,Ishihara H,智慧明.伊藤法“單開門”頸椎椎管擴大椎板成形術及其臨床應用[J].中國脊柱脊髓雜志,2005,15(9):517-520.

[7]孫宇,張風山,潘勝發,等.“錨定法”改良“單開門”椎管成形術及其臨床應用[J].脊柱脊髓雜志,2004,4(9):517-519.

[8]Satomi K,Ogawa J,Ishii Y,et al.Short-term complications and long-term results of expansive open-door laminoplasty for cervical stenotic myelopathy[J].Spine J,2001,1(1):26-30.

[9]O'Brien MF,Peterson D,Casey AT,et al.A novel technique for laminoplasty augmentation of spinal canal area using titanium miniplate stabilization.A computerized morphometric analysis[J].Spine(Phila Pa 1976),1996,21(4):474-483.

[10]Yang H,Chen G,Luo Z,et al.Expansive open-door laminoplasty with titanium miniplate versus sutures[J].Orthopedics,2012,35(4):543-548.

[11]張世民,周衛,李星,等.微型鈦板同定頸椎單開門椎管擴大成形術的臨床應用[J].中國骨傷,2012,25 (1):4-8.

[12]張為,陳百成,申勇,等.頸3椎板切除單開門成形術對頸椎軸性癥狀的影響[J].中華骨科雜志,2006,26 (8):544-548.

[13]Edwards CC 2nd,Heller JG,Murakami H.Corpectomy versus laminoplasty for multilevel cervicalmyelopathy: an independent matched-cohort analysis[J].Spine,2002,27(11):1168-1175.

[14]葉育強,林楚標,李冠佳,等.微型鈦板聯合帶線錨釘在頸椎后路單開門椎管擴大成形術中的應用[J].國際醫藥衛生導報,2015,21(2):221-224.

作者簡介:張邵軍(1964-),男,主任醫師,武警山西總隊醫院骨二科,030006。

收稿日期:2015-02-06

中圖分類號:R681.5+5

文獻標識碼:B

文章編號:1008-5572(2016)03-0246-05