反射性評價VS.自我評價?

摘要:認同分裂理論作為近年來認同理論下屬的新興理論發展方向之一,是對社會學路徑的社會心理學、精神健康社會學以及人格心理學三個學科領域交叉綜合的嘗試。對于通過角色認同和認同分裂過程來預測不同類型的精神健康結果具有重要的理論意義。但是此理論在試圖融合認同控制理論與自我分裂理論時過于強調反射性評價對個體自我概念的決定性作用,而忽視了個體基于角色認同的現實自我評價的重要性,從而使其理論邏輯產生了一定的模糊性。通過澄清反射性評價與個體自身的現實自我評價之間的動態關系,可以進一步清晰呈現認同分裂理論的潛在整合邏輯。這種澄清不僅有利于我們準確理解認同分裂理論與其源理論概念之間的邏輯關系,更論證了在認同分裂理論經驗檢驗中反射性評價以外的其他輸入類型的合理性和必要性,從而進一步提升其理論預測力。

關鍵詞:反射性評價;自我評價;認同分裂理論;邏輯澄清

中圖分類號:C912.6;B84

文獻標識碼:A

文章編號:0257-5833(2016)09-0081-12

作者簡介:梁櫻,武漢大學社會學系講師、博士

(湖北武漢430072)

一、導論

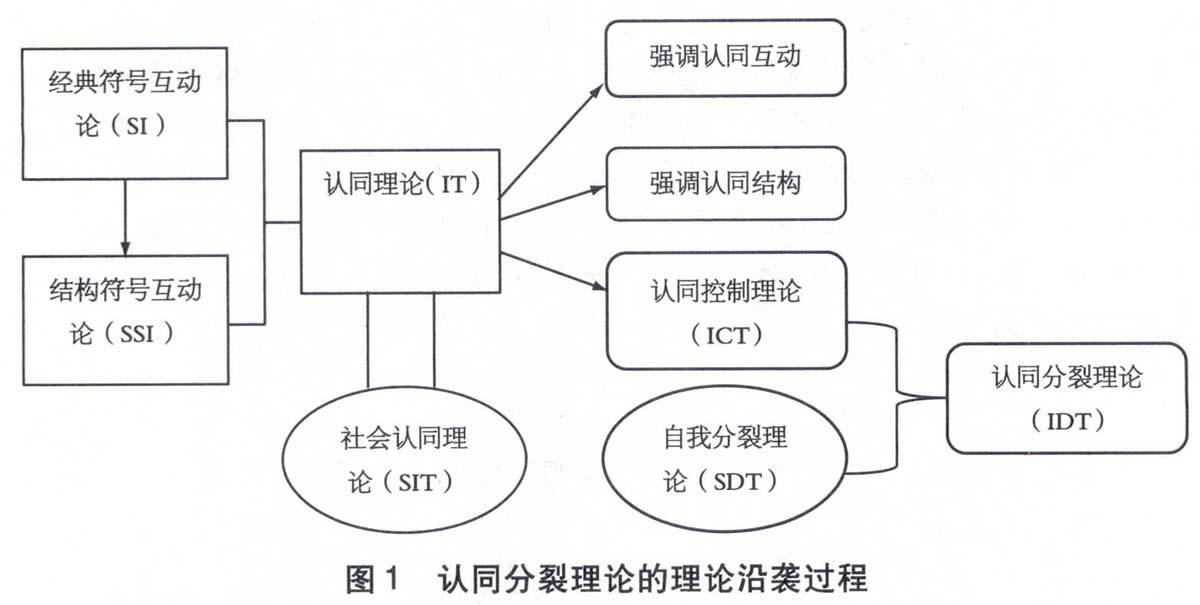

傳承自米德和布魯默的經典符號互動論思想,斯特賴克創立了以角色認同(RoleIdentity)、認同顯著性(Identity Salience)和認同承諾(Identity Commitment)為核心構念的結構符號互動論視角(Structural symbolic Interactionism:SSI)。相比于前人的符號互動論,SSI更強調在角色互動層面上建構起來的相對穩定的社會網絡結構,而角色認同的概念則被認為具有聯結這種社會結構要素與個體自我概念的雙重特性,因其既可以向下形成個體自我概念的重要組成部分,又可以向上形成社會結構的基礎。認同理論(Identity Theory:IT),作為一種植根于符號互動論,尤其是結構符號互動論的微觀社會學導向的社會心理學理論,在北美社會學陣營的社會心理學研究中占據重要地位,并形成與歐洲社會心理學的社會認同理論(Social Identity:TherySIT)相對應的研究脈絡。

認同理論的發展經歷了三個不同階段的側重,包括馬克和西蒙對互動的強調,斯特賴克對結構的強調以及伯克對認知控制的強調,三者分別從互補認同(如醫生和病人)之間的互動、認同顯著性與認同承諾以及對認同意義的認知控制三個視角去解釋角色行為。本文主要是基于后兩者尤其是伯克的認知控制視角的認同理論。伯克從認知控制過程的角度闡明了從角色認同到角色行為的動態影響過程,形成了與斯特賴克一脈相承的認同控制理論(Identity Control Theory:ICT)。此理論認為,個體受到自我驗證動機(Self-Verification Motive)驅動,持續地評估來自互動情境的輸入信息是否與個體自我概念中的認同標準相一致,并根據比較評估的結果來調節自身的行為反作用于環境輸入。伯克的認同控制理論,盡管與斯特賴克的認同理論側重角色認同過程的不同方面,但運用同一套概念框架,互為補充,形成一套系統的通過角色認同過程解釋角色行為的理論預測體系。

基于ICT的理論邏輯,結合由心理學家希根斯所發展的自我分裂理論(Self-DiscrepancyTheory:SDT),拉卓和馬克森發展出認同分裂理論(Identity Discrepancy Theory:IDT)。簡單地說,ICT中的角色認同標準或意義被細分為理想意義和責任意義(Aspirations&Obligations),當來自互動情境的反射性評價(Reflected Appraisals)與二者產生不符或分裂時,則分別預測個體的抑郁與焦慮(Depression&Anxiety)兩種精神痛苦(Distress)癥狀類型。圖1對于上述理論沿襲發展歷程進行了總結。

作為近年來認同理論下屬的一個新興理論發展,認同分裂理論是對于認同控制理論的進一步細化和發展,是對社會學的社會心理學(Sociological Social Psychology)、精神健康社會學(Sociology of Mental Health)以及人格心理學三個學科領域交叉綜合的嘗試,對于通過角色認同和認同分裂過程來準確地預測不同類型的精神健康結果具有重要理論意義,并在某種程度上糾正傳統社會學探索社會與個體關系時重結構而忽視個體心理過程的理論傾向。對于這一點,庫恩⑥曾指出,社會學在面對研究中涉及的個體心理過程時往往是隨意假定,而不是去援引心理學領域的相關研究,這種忽視和隨意會損害社會學研究的準確性和解釋力。

盡管是一種有益的嘗試,但認同分裂理論在整合認同控制論與自我分裂理論時為了突出社會學的理論特點,并與認同控制論保持一致,強調反射性評價作為影響個體自我概念的最重要的輸入類型,從而簡化了潛在的整合邏輯。筆者通過對認同分裂理論及其來源的認同控制理論和自我分裂理論的詳細梳理和分析,認為對于認同標準中的現實自我評價環節的疏忽,或者簡單將其等同于反射性評價而忽視二者的動態關系,是認同分裂理論中需要澄清的潛在邏輯過程,這種簡化_方面易使讀者產生理解誤區,另一方面過于強調反射性評價的重要性也削弱了其理論預測力。立足于這一點,本文將在梳理認同控制理論及自我分裂理論的基礎上,澄清認同分裂理論簡化的潛在理論邏輯過程,并對進一步研究方向進行討論。

二、理論背景

(一)認同控制理論

認同控制論的核心基礎概念是意義(Meaning),此理論采納了奧斯古德等的定義,認為意義是一種對于刺激物的反應(Response)。沿用米德的思想,符號(Symb01)就是一種人們共享某種反應的刺激,即符號具有某種共享的意義,因此人們得以用符號進行溝通。而一種角色認同則是個體作為一個社會角色賦予自我的一組角色意義,并據此定義自我(The Self)。針對某個特定認同的這組意義,被稱為認同標準(The Identity Standard)。認同標準,既是一組基于符號的具有文化共享性的意義,同時也具有個體個性特征,是個體在某個意義維度上的獨特定位,對成年個體而言,是圍繞某個角色認同產生的相對穩定的自我概念。

圍繞認同標準,認同以控制系統的方式運作,控制個體所認知到的情境中與此認同相關的意義,即控制輸入信息(The Inputs)。伯克反復指出,個體試圖控制的不是輸入信息本身,而是對這種信息中與自我角色認同相關的意義認知,目的是使其基本符合認同標準,實際上是使來自情境中的意義認知與儲存在記憶中的角色認同標準形成一種語義上的一致,這個對比過程被定義為比較器(The Comparator),比較結果如果是不符,則產生不同程度的“錯誤信號”(ErrorSignal),錯誤信號表明了不符合的強度和方向,并激發個體進行有意義的行為輸出(TheOutputs)。同樣的,這里重要的不是輸出行為本身,而是行為的符號意義,目的是把認知到的情境意義扭轉到與認同標準相符的方向,要達到這個目的,必須使用所處文化或亞文化共享的行為符號。由認同標準、輸入、比較器、輸出四個元素構成的控制過程是一個不間斷的循環(AContinuous Loop),而流經這個循環的是流動著的符號意義,這些意義流以控制系統的形式按上述過程進行組織。

上述認同控制過程主要針對既定的業已形成的角色認同標準,并且假定其處于穩定不變狀態。總是試圖改變隋境:意義認知來符合自身,這是基于理論闡述的清晰性考慮。實際上,有別于經典符號互動論關于認同標準不斷更新流動和變化的觀點,認同理論認為認同標準和意義是緩慢變化的,盡管認同標準傾向于通過抵制變化實現自我驗證,但是,在某些條件下經過一定時間,認同標準和意義的確會發生變化,在一些極端情況下,如頓悟、洗腦,認同標準則會迅速改變。因此認同控制理論的另一個層面,則是圍繞既定角色認同的變化過程以及新的角色認同的形成過程展開。

認同變化(Identity Change)主要是指認同標準中所包含的意義的變化。就既有認同標準的變化過程而言,伯克提出四種可能的變化來源。一是履行角色認同的客觀環境發生持久的、不易扭轉的改變,致使個體無法再像以往一樣驗證自己的認同標準;二是由角色沖突和地位不一致導致的認同沖突,即一個角色認同標準的驗證使得別的認同標準無法得到驗證;三是自己的外顯行為與自身的認同標準發生沖突;四是借助角色扮演(ROIe Taking)的能力,個體在與他人互動的過程中,站在對方的角度相互協商,自身的認同標準朝著他人期望的方向變化,驗證聯盟關系可能從中形成,在這個過程中,互動雙方的相對地位關系會影響協商的過程及結果。最后,伯克提到了另外一種認同變化,即一個新的認同的形成和一組新的認同意義的建立。新認同標準形成的來源有諸如社會學習過程、直接社會化過程、反射性評價過程等,主要針對沒有建立某種認同標準的孩子以及在成長中遇到新的角色認同的情況。

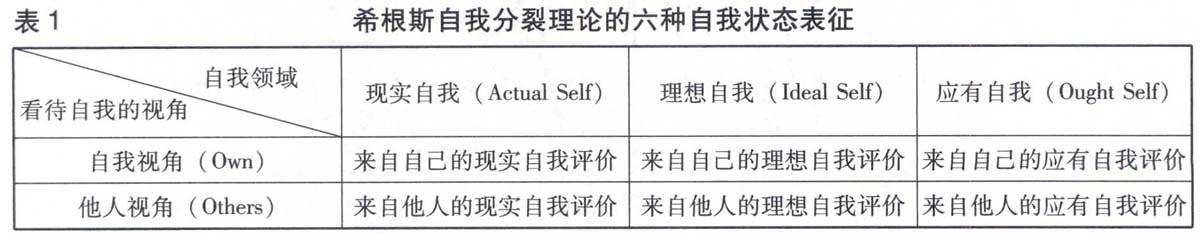

(二)自我分裂理論

希根斯的自我分裂理論是將自我概念與情感反應聯系起來的理論之一。此理論的基本假設是將自我(the Self)劃分為三個領域(Three Domains)并基于兩種看待自我的視角(TwoStandpoints)而形成六種自我狀態表征(Six Self-State Representations)。表1對這六種狀態進行了總結,其中三個領域包括現實自我(Actual Self)、理想自我(Ideal Self)和應有或責任自我(Ought Self);兩個出發點包括自己(Own)和他人(Others),由此形成的六種自我狀態表征為(1)自己對現實自我的認知(ActuaI/Own),(2)他人對現實自我的認知(ActuaI/Other),(3)自己對理想自我的認知(IdeaI/Own),(4)他人對理想自我的認知(IdeaI/Other),如重要他人對自己的期望,(5)自己對責任自我的認知(Ought/Own)以及(6)他人對責任自我的認知(Ought/Other)。注意,個體認知的他人對自我的看法不一定是他人對自我的實際看法。這六種自我狀態表征中,前兩種尤其是第一種,即自己對現實自我的認知構成了典型的自我概念(Self-Concept)的內容,后四種即自己及重要他人眼中的理想和應有自我狀態代表了自我導向的標準或指南(Self-Guides)。基于此理論建構,自我分裂理論提出,自我概念與自我指南之間的不同類型的分裂組合將與不同類型的情感脆弱性(Emotional Vulnerability)相聯系,并因為這種情感喚起的動機性功能,人們總是具有使自我概念與自我指南相符的動機,據此產生相應的行為。

在其理論及經驗研究中,希根斯并沒有窮盡所有的分裂組合,而是專注于四種與情感脆弱性聯系最密切的分裂類型。具體而言,希根斯專注分析了自己對現實自我的評價(Actual/Own)分別與理想自我(Ideal Self)及應有自我(Ought Self)之間的兩大類分裂帶來的相應情緒結果。第一,自己對現實自我的評價與來自自己或重要他人的自我理想狀態(Ideal/own&Ideal/other)之間的分裂會導致積極心理結果的缺乏,與沮喪相關的情緒(Dejection-Related Emotions)相聯系,根據立足點的不同又可細分為兩種情況,一是與自我理想分裂時,沮喪相關的情緒會表現為失望或不滿;二是與重要他人對自我的期望狀態分裂時,沮喪相關的情緒表現為羞恥、尷尬或者氣餒。第二,當自己對現實自我的評價與來自自己或重要他人的自我應有狀態(Ought/own&OugIlt/other)產生分裂時,會導致消極心理結果的出現,與煩怒相關的情緒(Agitation-Related Emotions)相聯系,具體也表現為兩種情況,一是與自我認定的責任分裂時,煩怒相關的情緒表現為內疚、自輕自貶以及焦慮不安;二是與重要他人認為自我應該盡到的職責分裂時,煩怒相關的情緒表現為恐懼及受威脅感。

(三)認同分裂理論

在前述的認同控制理論中提到,認同控制是一個在互動中不斷尋求自我認同標準驗證的循環過程,但驗證并非總是成功的,實際上,環境中許多干擾(Interruption)都會中斷認同驗證的過程,而這種干擾和中斷則會給個體帶來壓力(Stress),即壓力干擾理論(The Interruption Theory of Stress),在這里伯克將認同控制模型的基本過程與壓力干擾理論相結合,來闡述社會壓力(social Stress)的起源——對維系認同控制過程的反饋循環的中斷,而由此導致的社會壓力則會產生相應的精神痛苦(Distress)感受。這是伯克將認同控制模型與精神健康社會學相結合的經典論述。伯克區分了幾種可能的干擾機制,其中最重要的一種即是反饋循環的破裂(BrokenLoop),即個體無法使輸入意義與認同標準相符,而這種分裂所導致的情緒應激反應是何種性質的問題則需要進一步借鑒自我分裂理論來加以區分,認同分裂理論則是以此為理論切人點,通過在上述理論過程中融入來自心理學領域的自我分裂理論,從而對由認同控制過程的中斷和干擾導致的精神痛苦的類型進行區分。

認同分裂理論延續社會學路線,定位于角色自我,提出每一組圍繞特定角色的認同標準都在某種程度上包含了反映理想與責任兩個方面的意義,理想與責任意義被假定為每一個具體角色認同的不同方面,而不是一個單一的整體性自我的兩個構成維度。其基本理論邏輯是將希根斯提出的代表自我概念的兩種現實自我狀態表征(ActuaI/Other&ActuaI/Own)類比于認同控制理論中的輸人信息,將自我分裂理論中的理想及責任自我的成分類比于認同控制理論中的認同標準,由此,認同控制論中個體使輸入與認同標準相符的動機過程就可以類比為自我分裂理論中個體將現實自我概念與理想與責任自我對比的過程,其理論優勢在于,當把認同標準細分為理想與責任標準兩部分后所產生的兩種不同的類型的分裂可以預測兩種主要的精神痛苦類型——抑郁與焦慮。

在后續討論及經驗檢驗中,認同分裂理論明確地將外界的輸入信息等同于個體所認知到的他人對自己實際狀況的評價(ActuaI/Other),也即反射性評價,當此信息與個體對自己在某個角色中的理想狀態和應有狀態相違背時,則會分別產生對應的抑郁和焦慮情緒。在經驗測試中,例如針對學生角色認同,會問到諸如“你有多期望你是一個成績好的學生?”以及“實際上你認為別人如你父母對你的學習成績有多滿意?”等問題,如果二者發生強烈沖突,則預測抑郁癥狀的產生。如果既與理想自我又與責任自我分裂,則同時預測抑郁與焦慮。

(四)理論概念澄清

在澄清認同分裂理論潛在整合邏輯之前,有必要將上述源理論中所包含的相關核心概念進行提煉并闡述其相互關系。

1.反射性評價(Reflected Appraisal:RA)。反射性評價是認同控制論強調的主要輸入類型,主要基于他人對我們在情境中就這個認同所給人產生的印象的反饋,即我相信他人認為我是誰,與希根斯自我分裂理論中他人對自我的現實評價(ActuaI/Other)類似,也是認同分裂理論中沿用的輸入類型。

2.個體自身的現實自我評價(Self-Appraisal:SA)。認同控制理論的大量經驗研究表明了認同標準的重要組成部分是指個體就某一個認同對相關自我屬性的實際認知,即針對某一個認同意義維度,受訪者是如何看待和定義自身現狀的,可以稱為個體自身對自己與某一角色認同相關的現實自我評價,類比于希根斯強調的自己對現實自我的認知評價(ActuaI/Own)。

3.角色認同中的理想及責任意義(I&O)。在本文中仍然與認同分裂理論保持一致。不對理想或責任自我的立足點進行區分,因此將來自自己的自我理想/責任信念以及自我所認知到的來自他人的自我理想/責任信念(IdeaI/Own&IdeaI/Other;Ought/Own&OugIlt/Other)簡稱為I&O,代表了角色認同標準中自我指南的內容(Self-Guide)。

綜合上述各理論概念澄清,在用角色認同定義自我的理論前提下,筆者將相關輸入信息統一用RA代替,代表個體所認知到的來自他人的對自我角色屬性現狀的反饋信息;將自己對自我角色屬性現狀評價用SA代替,是角色認同標準中需要驗證的重要部分,最后,將與角色認同中的理想及責任意義用I&O代替,也是角色認同標準的一部分。總結起來,認同控制論主要涉及與某一認同相關的來自情境中的反射性評價與認同標準中的現實自我定義的關系問題,即在認同背景下RA與SA的關系問題。自我分裂理論作為一個心理學理論主要涉及在一般化自我定義的前提下,自我內部的現實自我、理想與責任自我的關系問題,即SA與I&O關系問題。對于RA這個社會學關注的自我定義要素,此理論并未過多提及。認同分裂理論主要涉及與認同相關的情境中的反射性評價與認同標準中的理想與責任意義的關系問題,即在認同背景下RA與I&O關系問題,關注的是RA與I&O的分裂與相應情緒后果的聯系,這里把SA弱化或者去掉了。

(五)小結

總體看來,認同分裂理論提出了一個很好的整合思想來區分認同分裂導致的精神痛苦類型,同時,反射性評價作為影響個體自我評價的重要因素,二者會通過各種途徑達成一致,因此,認同分裂理論忽略SA,直接測量RA與I/O的分裂,既具有理論簡化性,突出理論特點,又延續了認同控制論依賴RA作為主要輸入信息的理論傳統,并且與社會學重視反射性性評價過程在自我定義中的重要作用的基本觀點相符。但是這種簡化也造成了一定的邏輯混淆,將SA類同于RA,認為“我們對自己的自我評價與我們認為別人對我們自己的評價是經驗相關的”②,忽視了以反射性評價形式出現的外界反饋信息與個體自身的現實自我評價的動態關系,在這里,被認同分裂理論在邏輯推理中所忽視的現實自我評價環節,既是認同控制論中認同標準的主要內容,是輸入信息需要符合的主要標準之一,又是自我分裂理論中的核心內容,是與自我理想與責任差距的主要評價對象以及具有精神后果影響力的關鍵環節。因此,本文的核心主旨則是對這一潛在邏輯過程的澄清,將SA重新納入認同分裂理論邏輯中,在角色認同背景下澄清RA、sA與I&O的相互關系,著重討論SA的邏輯地位以及RA與sA的互動作用機制,這對于準確地理解認同分裂理論的理論整合過程,以及發現和論證進一步提升其理論預測力的要素具有重要意義。基于此,可將上述理論中的主要邏輯概念關系以及本文旨在澄清的邏輯關系總結如下:

三、認同分裂理論背景下反射性評價與自我評價的動態關系

個體對自我角色狀態的現狀評價(SA),也就是針對此角色標準和意義,我認為我當下是什么樣的、做得如何等,在認同分裂理論(IDT)的邏輯建構中被簡化和忽略了。而這正是希根斯所提出的一個最重要的自我呈現維度,他認為自己對自己現有自我的實際評估(ActuaI/Own)是構成個體穩定自我概念的主要內容,其他幾種自我呈現狀態,都是與現實自我評價相比較的內容,也就是說,具有直接情感影響意義的分裂是與自己對實際自我的評價相比較而言的分裂,而不是與他人對實際自我的評價相比較的分裂,至少只有當后者以某種方式影響到前者時,后者引發的分裂才具有預測精神健康后果的效力。因此,對認同分裂理論中潛在的反射性評價與自我評價動態關系的厘清是對此理論進行邏輯澄清的關鍵。

綜合起來,通過在認同分裂理論中澄清反射性評價與現實自我評價之間的動態關系,將得到這樣一幅理論圖景:個體一方面接受來自互動情境中的信息反饋,并將之與自身認知的自我屬性現狀進行對比,試圖驗證自己的現實自我定義,控制環境;另一方面,個體同時又在內心將現實自我認知與理想及責任自我標準進行對比,衡量自己是否達到了這種標準、距離還有多遠等。當然,最終的目標則是這三個環節的一致:個體認為自己達到了自我標準,同時也從環境互動中得到了肯定的反饋信息,這也是一種個體所追求的圓滿狀態,在這種狀態下,個體的自尊及整體精神健康水平得到提升。具體而言,考慮了個體對自身角色屬性的現實自我評價(sA)后,對認同分裂理論的潛在邏輯澄清可用下圖總結(圖2):

在上圖中,輸入是個體所認知到的來自重要他人的對自我某角色意義在某種情境下的現狀評價,是一種反射性評價即RA,是認同控制論、認同分裂理論及本文所依據的基本輸入類型;個體對自身角色意義的現實自我評價即sA,是認同控制論中認同標準的主要內容,是個體是如何看待和定義自身在某個角色意義上的現實狀態,例如對作為一名父親我是怎樣的;角色認同標準中的理想和責任意義成分,即上圖的I&O,其本質是一種積極性質的標準或指南,是個體試圖去追求的終極目標。個體在面對情境輸入時,首先與現實自我評價對比,產生相符或分裂的兩種狀態。即RA=SA或者RA≠SA。進而分別產生進一步的認知過程。

(一)反射性評價與對角色意義的現實自我評價進行對比,在二者基本相符的情況下(RA≈SA),可能存在如下六種理論邏輯:

1.二者都是對自我角色意義的積極評價,且相符,并且與積極的自我角色理想及責任意義相符,形成一種沒有任何分裂的狀態(RA≈SA≈I&O)。以研究生角色認同為例,假定個體所認知到的來自他人的對自己研究能力的評估輸人為,“導師認為我適合做研究”。這一反射性評價與個體的現實自我評價相符,即“我也認為我適合做研究”,同時也與此角色意義的理想狀態即“我期望我適合做研究”或應有狀態“我應該具備研究能力”相符,此時任何一個環節都沒有分裂產生,這是RA與SA在積極方向上一致并與I&O相符的情況。

2.二者都是對自我角色意義的消極評價,且相符,但是與積極的自我角色理想及責任意義不相符,形成一種認同分裂理論及自我分裂理論描述的分裂狀態(RA≈SA≠I&O)。同樣的例子,假定此時的認知輸人為,“導師認為我不適合做研究”,現實自我評估為“我也感覺我不適合做研究”,接下來與積極的角色理想和角色責任意義進行比較,結果產生抑郁或焦慮。這是RA與SA在消極方向上一致但與I&O不相符的情況。

3.輸入信息是對自我角色意義的積極評價,與個體的消極現實自我評價不相符,按照認同控制論的核心觀點,個體會采取各種策略修復認同分裂使得前者朝后者轉化,轉化后個體獲得與消極自我概念一致的反射性評價(Changed Reflected Appraisal 1:CRAl),從而形成與(2)相似的理論狀態(CRAl≈SA≠I&O)。在此理論狀態下,個體對自己的研究能力不自信,在得到肯定的反射性評價后,試圖修復這種分裂,采用行動策略扭轉他人的看法,從而獲得了與消極自我定位一致的反射性評價,進而形成與理論狀態2類似的分裂情況。

4.輸人信息是對自我角色意義的消極評價,與個體的積極現實自我評價不相符,同樣經過修復認同分裂的努力后,前者朝后者轉化,轉化后個體獲得與積極自我概念一致的反射性評價(Changed Reflected Appraisal 2:CRA2),從而形成與1相似的理論狀態(CRA2≈sA≈I&O)。在此理論狀態下,個體對自己的研究能力評價積極,在得到消極的反射性評價后,試圖修復這種分裂,采用行動策略扭轉他人的看法,從而獲得了與積極自我定位一致的反射性評價,進而形成與理論狀態(1)類似的無分裂情況。

5.輸入信息是對自我角色意義的積極評價,與個體的消極現實自我評價不相符,基于認同控制論關于認同變化的理論,后者朝前者轉化,轉化后個體朝著外界反饋的方向由消極到積極改變了對自身的實際角色意義評價(Changed Self Appraisal 1:CSAl),從而形成與(1)相似的在某個角色意義上的無分裂的理論狀態(RA≈CSAl≈I&O)。在此理論狀態下,個體開始對自己的研究能力不自信,但是在得到導師的肯定評價后,自信心提升,逐步認可自己的科研能力,從而形成與理論狀態1類似的無分裂的情況。

6.輸入信息是對自我角色意義的消極評價,與個體的積極現實自我評價不相符,但經過認同轉變過程,后者朝前者轉化,轉化后個體朝著外界反饋的方向由積極到消極改變了對自身的實際角色評價(Changed Self Appraisal 2:CSA2),從而形成與(2)相似的理論狀態(RA—CSA2≠I&O)。在此理論狀態下,個體開始認為自己具有研究能力,但是在導師給出其不具備科研能力的評價后,開始質疑自己,逐步認為自己不具備研究能力,從而與其理想及應有狀態相分裂。形成與理論狀態2類似的分裂情況。

需要指出的是,以上理論狀態之外還存在一種額外的情況,即認同形成(IdentityFormation),此時個體沒有預先形成的相關角色認同標準需要去驗證和維護,相反,基于外界反饋的反射性評價等輸入信息是構建個體認同標準的決定性因素,此時RA可能直接決定了個體的角色認同中的現實自我定義,從而進一步影響其與理想及責任意義的分裂狀態,可以表示為RA—SA≈I&O或者RA—~SA≠I&O。

在以上理論狀態下,認同分裂理論用RA代替SA的方法在經驗結果上大體不會出現大的偏差,因為認同分裂理論中的自變量即RA與I&O的分裂基本可以等同于sA與I&O的分裂,從而發現其與因變量(抑郁及焦慮癥狀)存在正相關的預測關系,但是忽視SA的地位則會大大簡化了,潛在的理論邏輯過程,而澄清這種邏輯過程正是本文的目的。

(二)當反射性評價與現實自我角色意義評價不符且二者都各自保持相對穩定狀態時(RA≠SA),可能產生兩種子理論狀態:

首先,在分析接下來的兩種理論狀態之前,需要對反射性評價與現實自我角色意義評價不符且二者都各自保持相對穩定的狀態做出界定。此理論狀態并非指RA與SA的分裂一直持續下去。在認同控制理論看來,RA與sA的關系有兩類,一是sA得到成功驗證,RA符合sA,個體從情境中直接獲得與SA相符的反射性評價,由于無需付出額外的能量去解決分裂,此狀態下只需最少的能量維系認同驗證過程;二是驗證失敗,RA與SA產生較大分裂,此時經過反復多輪互動個體或者找到新的方法來改變RA使其重新與SA相符,或者改變SA使其符合RA,即發生認同改變,通過這兩種方法最終解決分裂。上述六種理論邏輯即基于這兩類關系而產生。

事實上,這里暗含了第三類狀態,即分裂尚未解決之前的狀態,RA與SA不符但二者都保持相對獨立和穩定。盡管經過長期反復互動可能出現RA被SA改變或者SA被RA改變的最終結果,但在這個過程中,實際上雙方的認同標準都需要得到驗證,也即雙方都在努力維護自己的標準,因而很可能在一段時間內處于一種角力狀態,即7與8所展示的理論狀態,個體一方面采取防御性應對方式暫時穩定自己的自我概念而使自己的自我內部相對平衡,一方面也認知到他人的實際看法其實是不同的但卻無力改變。這種僵持的狀態有時會持續較長時間,且需要考慮額外的因素,經過反復磨合,逐步改變自己及改變對方,或者在某種沖突升級的狀態下決定終止互動關系,尋找新的認同驗證對象,例如夫妻之間的沖突往往具有這樣的特質。總之,在RA與SA分裂尚未解決時的勢均力敵狀態下可能出現如下兩種理論狀態:

7.一是朝著消極方向的不相符,即輸入意義與積極的自我評價相反或者程度上更差,而在自我認同內部,積極的現實自我評價與理想/責任自我之間基本一致。首先,按照伯克的認同控制論,對于成年人業已形成的角色認同而言,其認同標準中所蘊含的意義是比較穩定的,是抵制外來信息干擾的。個體試圖通過各種應對策略去修復對不一致的輸入信息的意義認知,使其與自我認同標準相符,這是典型的認同控制論過程。在這種修復和控制過程中,也許仍然能夠測量到反射性評價與自我理想/責任意義認知的分裂,例如當個體采取降低信息來源重要性、不關注或忽略不一致的信息來源等防御性應對策略,或者當反饋信息十分明確個體甚至無法進行認知防御時,個體依然知曉來自他人的消極評價而無計可施。但是由于個體的現實自我角色意義評估并沒有被觸動,相應的抑郁和焦慮情緒可能無法被顯著地發現(RA≠SA≈I&O)。

還是以研究生角色認同為例,在得到導師對自己科研能力的負面評價而個體自身并不認可時,則形成一種朝消極方向的不相符,此時個體可能采取防御認知的應對策略,如認為“導師對我存有偏見”,于是,如果只按照IDT去測量反射性評價與個體期望和責任意義的分裂,則依然會發現分裂狀態,但個體卻不一定存在相應的抑郁和焦慮反應,因為個體其實已經通過防御認知的策略在意義認知上扭轉了輸入信息的意義從而與自我角色認同標準保持一致,即進行了暫時的認同控制,個體的現實自我角色意義評價沒有被外界的干擾信息所擾亂,而是保持了穩定。

8.二是朝著積極的方向不相符,即反射性評價比現實自我角色意義評價更積極,甚至與自我理想及責任意義相符。按照伯克的認同控制論,基于自我驗證的動機,人們仍然傾向于將這種意義輸入當做對自身角色意義標準的干擾,試圖對其加以扭轉和控制,從而與現實自我認同標準相符。在這種情況下,一方面,個體傾向于向他人展示真實的雖然不那么好的自我從而得到與現實自我角色認知相符的反饋信息,也就是伯克的認同控制論的作用過程;另一方面,由于這種現實自我角色意義同時與積極的理想/責任意義存在差距,個體也會試圖去彌補這種分裂,也就是自我分裂理論的作用過程也同時存在。在這種情況下,個體可能不報告反射性評價與自我理想/責任意義的分裂狀態,但是由于個體明確意識到自我的現狀其實和理想/責任意義不符,以及并不真心相信來自他人的過譽,因此抑郁和焦慮情緒仍然可能被發現,尤其是個體試圖去彌合現實自我與理想/責任自我的差距卻無能為力時(RA≠SA≠I&O)。

同樣的例子,如果朝著積極方向的不相符發生了,如“導師以為我的研究能力不錯”,但“我知道我自己不具備這種能力”,同時“我非常期望和覺得我應該具備研究能力”,此時,雖然按照IDT的理論及經驗檢驗步驟,反射性評價與自我理想/責任之間的分裂沒有被發現,但個體卻仍有可能報告抑郁或焦慮,尤其是個體認為無法找到提升自己研究能力的有效途徑時。按照認同控制理論及認同分裂理論的觀點,個體一方面可能通過行為輸出向導師暗示自己的研究能力其實不如他想象的好;一方面對于自己無法達到自我理想/要求而感到抑郁/焦慮。

在7與8兩種理論狀態中,認同分裂理論所檢驗的反射性評價(RA)與自我理想/責任意義(I&O)的分裂導致抑郁和焦慮的基本假設可能無法得到很好的驗證,因為外界信息輸入是否具有情感效應,即是否能誘發抑郁和焦慮情緒,主要取決于其所關聯的那個現實自我評價與自我理想/責任標準的關系,當個體對角色意義的現實自我評價處于穩定狀態時,反射性評價不能被簡單等同于現實自我評價,二者之間存在一個認同控制的系統過程。有關特定角色意義的反射性評價與相關理想/責任意義的分裂與相符,不能等同于現實自我評價與自我理想/責任意義的分裂與相符。因此,在這兩種理論情況下,認同分裂理論中自變量(RA與I&O的分裂)與因變量(抑郁及焦慮癥狀)之間的關系強度被削弱甚至消失,而本文揭示了其中潛在的理論機制。最后,上述所有理論邏輯過程是不斷循環的,通過對環境輸人意義的認同控制以及通過認同內部的分裂修復,個體試圖達到從環境輸入、現實自我概念,到自我理想/責任目標三者之間的基本一致,這也是一種自我實現的理想精神健康狀態。

四、總結與討論

本文的研究目的是在分析認同控制論與自我分裂理論的邏輯內涵基礎上對認同分裂理論潛在邏輯進行澄清。盡管認同分裂理論融合了情境輸入意義與理想/責任的認同標準,但是將情境輸入意義僅僅等同于反射性評價,將認同標準僅僅類同于理想/責任意義,從而忽略了反射性評價與理想/責任意義的聯結環節——個體的現實自我評價。雖然將認同標準中的意義進行分類有助于理解不同性質的分裂造成的后果,但忽略認同標準中個體對現實自我角色狀態的評價會導致理論邏輯上的斷裂和混淆以及預測力的削弱。因此,在融合認同控制論與自我分裂理論的過程中,重新納入基于角色認同的現實自我評價(SA)去討論反射性評價與現實自我評價之間的動態關系是澄清認同分裂理論潛在邏輯的關鍵。因此,本文根據RA與SA之間的理論動態關系具體討論了八種可能出現的理論邏輯從而清晰呈現了認同分裂理論的潛在邏輯過程。

本文提出,反射性評價產生情緒誘發力的關鍵是能夠對基于角色認同的現實自我評價產生足夠的影響,此時,反射性評價可能誘發個體內心認可的與自我理想/責任意義的分裂并產生相應的情緒后果;相反,如果情境輸入意義不能撼動現實自我角色意義,則由于無法產生個體內心認可的分裂進而對個體情緒的影響力有限。進一步的問題是影響RA與SA動態關系的因素是什么?即sA能否被情境中的輸入意義所改變以及何種條件下更容易發生改變。綜合認同控制論和自我分裂理論的相關研究,以及關于反射性評價與自我評價關系的心理學研究,如下因素在交互作用過程中可能影響二者的相互作用關系,進而影響認同分裂理論的潛在邏輯過程。

總結起來,在如下條件下SA更容易被RA影響或改變,一是當反射性評價以客觀標準為基礎或者說來自某些制度化的評價指標時,以及當被評價的自我概念屬性具有依賴于外界他人定義的性質時;二是提供反饋信息的來源對個體而言越重要,SA越有可能被改變;三是當互動雙方權力地位懸殊且缺乏溝通渠道時,對于權力地位低的一方而言,個體的自我評價(SA)重要性降低,反射性評價(RA)與來自權力他人的期望和責任規定的沖突變成影響個體情緒后果的關鍵;四是組織化,控制度及成熟度較低的現實自我評價更容易發生改變。在這些條件下文中5與6描述的理論狀態更可能出現,個體與自我角色理想及責任意義的分裂以及相應的精神健康狀態更容易受到社會環境的影響。在相反的條件下,也即當反射性評價模糊不清,信息來源不重要,在互動中處于權力高位,個體認同標準具有更高組織度、控制度及成熟度時,個體在角色認同中的現實自我評價更傾向于保持穩定,此時個體或者更可能在互動中直接獲得與自身認同標準相符的意義輸入或者他們更有能力去扭轉不相符的輸入,更能堅定對自己的現實自我評價,個體的精神健康狀態因此更不易受到外界環境的影響,上文中描述的1、2、3、4及7、8的理論狀態更可能出現。對這些影響因素和條件的進一步整合,分析和檢驗是未來的研究方向之一。

此外,反射性評價(RA)雖然是認同控制理論以及認同分裂理論所依賴的最重要的輸入類型,但并不是唯一重要的輸人類型,當輸入意義是基于個體對自身行為的反思和評價時,個體針對某角色認同的自我評價容易受到沖擊發生動搖,從而進一步與個體對這個角色認同意義的理想及責任狀態發生對比,認知到相應的分裂狀態,產生相應的情緒反應。這一點在伯克的理論中被定義為行為分裂(Behavioral Discrepancy),此時個體可能會忽視來自他人的反饋信息,即忽視反射性評價,即使這個信息是與個體認同意義相符的,個體反而會更加關注對自身行為的自我評價。認同控制論也多次提到僅僅依賴反射性評價作為輸入意義的局限性,因為個體也可以依賴自己對情境中的相關意義的自我認知如對自身行為的反思而不僅是對他人如何看待自己的認知作為輸入意義。

事實上,希根斯在部分經驗驗證中也使用行為表現代替個體現實自我評價SA,直接測量行為表現與個體理想及責任自我的分裂及相應的情緒反應狀態。從認知過程上看,已經發生的行為是一種既定事實,如果基于這種行為的自我評價性認知和個體的現實自我評價相沖突,則后者更容易受到嚴重沖擊,甚至是自我質疑,進一步則與自我理想與責任意義發生分裂,產生相應的情緒狀態。最后,與此相關的一個觀點是,凡是基于個體自我歸因(Self-Attribution)過程而產生的自我認知也就是個體自身所認可的輸入意義,可能會更加強烈的影響到個體的現實自我評價,因而除了對自身行為的自我歸因性認知外,個體對自身狀態與相關他人的對比,即通過社會比較(Social Comparison)所獲得的自我認知,也可能更容易影響個體對自我在某個角色屬性上的現實自我評價。針對這一點,拉卓和馬克森曾經討論到,這種通過自我認知和自我總結后為個體所認可的輸入意義更多地暗示個體自己是否達到某種理想狀態,如果發生分裂,則更容易與抑郁的發生相聯系。因此,在衡量一種輸入類型與自我理想/責任意義的關系時需要考慮到這種輸入類型對現實自我評價的影響力特點,據此納入多種輸人類型,進一步提升認同分裂理論的預測力是又一未來研究方向。

總之,角色認同是影響個體社會生活和精神健康的重要元素,只是由于從社會學角度出發的相應理論的缺乏或預測力的不足,使得從角色認同視角出發進行的精神健康理論和干預研究非常匱乏,認同分裂理論在這方面做出了貢獻。本文的理論邏輯澄清有助于讀者更準確地理解認同分裂理論與其源理論概念之間的邏輯關系,是對認同分裂理論潛在邏輯的補充說明,在此基礎上。進一步的研究可以深入探索除了反射性評價外的其他更能影響個體現實自我評價的輸人類型和條件,對這些其他輸人類型和條件的經驗檢驗將進一步提升認同分裂理論的理論預測力,進而將之應用于更廣泛的實質研究領域,如夫妻關系中涉及的角色認同和認同分裂過程(如全職主婦與丈夫之間的認同驗證障礙過程)、某類特殊父母群體(如家有留守兒童的農民工父母)的角色認同與分裂過程、組織領域上下級關系中涉及的角色認同與分裂過程,通過測量這些角色認同中的輸入意義、現實自我評價、理想/責任意義,從而預測相應的角色行為趨向與精神健康結果,據此提出在社會與個體層面的干預措施,在宏觀政策制定與個體心理咨詢中加以運用。