經濟自由與工業企業成長

郭曉丹 張軍

摘要:轉型國家市場化水平的提高能夠促進工業企業成長嗎?針對這一問題,本文分析了經濟自由促進工業企業成長的機理,基于2000—2009年中國11 742家工業企業的數據,刻畫了工業企業成長的基本事實,檢驗了經濟自由與工業企業成長之間的關系。研究表明,按所有制、行業和地區分組的檢驗結果差異顯著,經濟自由對整體的工業企業成長有微弱的正向作用,但對外資企業和小型企業成長有較強的正向作用,即經濟自由對于特定類別工業企業的解釋力顯著增強。同時,本文對經濟自由進行了分解,研究了分項指標的作用差異和時間效應,除產品市場的發育、市場中介組織和法律制度環境外,其余指標都對工業企業成長有正向作用,并且經濟自由對工業企業成長的影響具有時間效應。

關鍵詞:經濟自由;工業企業成長;市場化水平

中圖分類號:F0629文獻標識碼:A

文章編號:1000176X(2016)06002607

一、引言

企業成長是企業理論中的重要問題,學者們從企業戰略和產業組織兩個理論視角對企業成長問題展開研究。在企業戰略領域,Penrose[1]給出了基于企業資源和核心能力的經典解釋,其中有關企業成長規律的觀點基本達成共識。在產業組織領域,部分學者把研究的著力點從企業內部轉移到企業之間,試圖尋找企業成長的普遍規律,多種因素與企業規模、規模分布和規模增長率之間的關系成為研究的核心[2-3],構成了產業動態研究的一個重要組成部分。然而,雖然產業組織理論視角的研究開啟了一個頗有價值的研究領域,但相關研究未能找到影響企業成長的確定因素,企業生產效率、企業利潤率、產權和產業成長率等重要指標對企業成長的解釋力十分有限[4]。僅有企業規模和企業年齡等被視為“典型事實”的企業特征變量被證實與企業成長確有關系[5],但關系的方向未能得到一致的結論。因此,尋找和驗證之前遺漏的重要解釋變量,成為產業組織領域的企業成長研究中亟待突破的問題之一。本文將經濟自由這一新變量納入企業成長分析框架中,一方面檢驗基于成熟市場經濟國家所得出的“典型事實”在轉型國家是否依然起作用,另一方面嘗試在企業成長問題中引入新的變量來提高解釋力。

由于產業動態研究大多集中于成熟市場經濟國家的樣本,經濟自由(或稱市場化水平)很少被作為關鍵變量進行研究,但隨著對企業成長研究的不斷深入和研究對象范圍的擴展,當涉及到轉型國家時,這一變量就變得重要起來,只是目前這類研究在國內外還相對較少。從理論視角來看,Coase[6]指出企業擴張的目的在于降低交易成本,而市場化水平提高會降低交易成本,因而市場化水平提高反而會降低企業規模擴張的速度,其主要原因是競爭加劇。但不能忽略的是,這一結論是在市場化水平較高的前提下得出的。如果將經濟自由的范圍從完全不自由放大到完全自由,那么我們假設,在經濟從完全不自由逐步放開的初期,由于要素流動變得活躍,政府管制減少,市場開始發揮作用,企業成長速度理應加快,這和中國改革開放初期的情況也是相符的。之后隨著市場化水平的不斷提高,由于競爭加劇等原因,兩者開始呈現出負向關系。從經驗證據來看,基于轉型國家的研究表明,雖然能夠觀測到這些國家的經濟活力逐步增強[7],但實證研究結論卻發現經濟自由不能解釋轉型國家的企業成長,融資和政府支出等要素則發揮了一定的作用[8]。研究市場化水平對企業成長的影響的文獻主要集中在探索制度環境、金融約束和經濟自由與企業成長的關系。Peev [8]使用歐洲轉型國家的數據進行研究發現,政府管理(政府效率、法律制度、監管質量和腐敗程度)對企業成長有顯著影響,健全的政府管理將使市場更好地發揮作用。Besley[9]和Johnson等[10]認為制度環境包括產權保護、司法獨立和管理水平,其對企業成長有顯著正向作用。Guiso等[11]指出金融集中會促進融資和資本分配,從而促進企業成長。Bonin等[11]指出外資銀行對轉型國家的發展有很大促進作用。

經濟自由與企業成長關系的理論假設未得到確切檢驗,甚至現有經驗研究還給出了與經濟事實不相符的結論[7]。對轉型期中國企業成長情況進行研究,不但對經濟增長有重要意義,也有助于認識中國經濟轉型的進程和市場化水平。本文基于2000—2009年中國11 742家工業企業的數據,刻畫了工業企業成長的基本事實,檢驗了經濟自由與工業企業成長之間的關系,得出經濟自由對工業企業成長有微弱正向作用,但對外資企業和小型企業成長有較強正向作用,并且這種解釋關系存在分組效應和時間效應。同時,本文并應用不同來源的經濟自由度數據驗證了研究結果的穩健性。

二、中國工業企業成長的基本事實與研究假設

(一)企業成長的衡量

企業成長被認為是一個過程,而成長的結果是規模變大,基于這種認識,學者們往往應用人員規模或經濟規模來對企業成長進行衡量,包括就業人員、銷售額和企業價值增加等。不同指標衡量的企業成長最終得出的結論是趨于一致的[9],但不同指標也有不同的特點。就業人員衡量的企業成長是最常用的,這也是政策決策者們關注的變量,但該變量的缺點在于有些企業的真實成長可能與按就業人員測算的企業成長有較大差異。比如,企業就業人員增加,但企業價值并未增加,此時,企業價值增加成為衡量企業成長的較好指標。然而,企業價值增加在實踐中較難衡量,誤差較大,現實研究中較少采用。基于穩健性考慮,本文采用就業人員和銷售額兩個指標作為企業成長的衡量指標。

研究企業成長的經典模型是Gibrat模型,該模型認為企業成長是一個隨機過程,從而導致企業規模分布收斂于對數正態分布,其模型構建如下:

其中,Sizeit表示企業i在t時期的規模;εit表示企業成長的隨機擾動,服從正態分布;Sizei,t-1表示企業i在t-1時期的規模。式(1)表明企業成長是由隨機因素決定的,根據企業初始規模推導出的企業規模如下:

對模型(2)取對數得:

模型假定εit服從正態分布,當t→

SymboleB@ 時,企業初始規模的對數ln(Sizei0)相對于企業現有規模的對數ln(Sizeit)非常小,甚至可以忽略,因而企業規模分布是對數正態的。

基于上述Gibrat模型得到的企業成長測算模型如下:

(二)中國工業企業成長的基本事實:所有制、行業與地區

1整體的工業企業成長情況

從就業人員衡量的工業企業成長來看,2001—2009年中國工業企業成長率平均值為-056%,呈現長期遞減趨勢。其中2001—2005年工業企業成長率為正值,2006年以后工業企業成長率為負值,尤其是進入2007年以來,工業企業成長率急劇下降。綜合來看,2001—2005年工業企業生產效率提高,2006年以后出現了就業人員和銷售額的雙重減少,這與邵宜航等[12]關于資源配置扭曲的測算結果基本一致,即中國工業企業資源配置狀況在1998—2007年呈現先改善后惡化的態勢,尤其是2005年之后資源配置扭曲程度呈現惡化趨勢。

2按所有制分組的工業企業成長情況

按所有制分組的工業企業成長情況與整體的工業企業成長情況一致,但各自呈現出不同的特征。國有企業的負成長尤為嚴重,這與中國國有企業產權改革和生產率提高后勞動力的大量流失有關。以2006年為分水嶺,外資企業表現出較大的變化,說明外資企業對經濟環境的敏感性較強。對比兩種衡量指標可以發現,就業人員減少和銷售額增加分別意味著中國工業企業工人素質的提高和生產效率的提高。相對于外資企業較強的敏感性,國有企業則表現得較為穩定,這與國有企業特定的社會責任及其與政府的密切關系有關。

3按行業分組的工業企業成長情況

從就業人員衡量的工業企業成長來看,采選業(包括有色金屬礦采選業、其他礦采選業、石油和天然氣開采業)、食品制造業、水的生產和供應業成長較快,成長率分別為1306%、557%、352%、162%、128%。從銷售額衡量的工業企業成長來看,采選業(包括其他礦采選業、黑色金屬礦采選業、煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開采業)、石油加工、煉焦及核燃料加工業的排名比較靠前,成長率分別為3653%、1853%、1773%、1581%、1148%。對比兩種指標衡量的工業企業成長可以發現,有些行業尤其是勞動密集型行業,雖然表現出較高的就業增長率,但銷售額卻增加得較少,如有色金屬礦采選業和文體教育用品制造業等,而有些行業則表現出就業人員和銷售額的雙重較快增加,主要集中在采選業(包括其他礦采選業、石油和天然氣開采業)。

4按地區分組的工業企業成長情況

中國工業企業成長情況不僅在行業間存在顯著差異,在地區間也存在較大差異。從勞動力流動角度來看,就業人口正逐步向中西部轉移,主要原因是西部大開發戰略提出以來出現勞動人口回遷。從就業人員衡量的工業企業成長來看,2001—2009年東部、中部、東北部和西部地區工業企業成長率分別為-050%、-070%、-120%和-030%。從產業轉移的角度來看,工業由東部沿海地區向周邊和西部地區擴散。從銷售額衡量的工業企業成長來看,其與就業人員衡量的工業企業成長類似,但成長率較高的地區出現東移現象,這主要是因為相對于中部和西部地區的勞動密集型企業,東部沿海地區的工業企業一般生產效率較高,這些工業企業銷售額增加多但勞動力增加少。2001—2009年東部、中部、東北部和西部地區工業企業成長率分別為4010%、1210%、900%和990%。可見,東部地區的產業轉移帶動了周邊地區的工業企業成長,企業銷售額呈現很強的遞增趨勢。

(三)研究假設

在不同所有制、行業和地區條件下,中國工業企業成長情況存在顯著差異,除了內生的企業特征和行業特征外,造成這種差異的來源可能是地區變量。在中國改革開放不斷深入和市場化水平逐步提高的過程中,各地區間的市場開放程度有所差異,且差異程度不斷擴大。那么地區間不同水平的經濟自由度是否可以解釋企業成長差異?事實上,前期理論研究已經指向了經濟自由這一變量。為揭示該問題,本文結合經濟自由這一外生解釋變量,基于柯布—道格拉斯生產函數來對企業成長進行分析。

企業i在t時期的產出為:

其中,Yit表示產出,Ait表示技術水平,Lit表示勞動,Kit表示資本,Mit表示原材料;α表示勞動產出彈性系數,β表示資本產出彈性系數,γ表示原材料產出彈性系數。

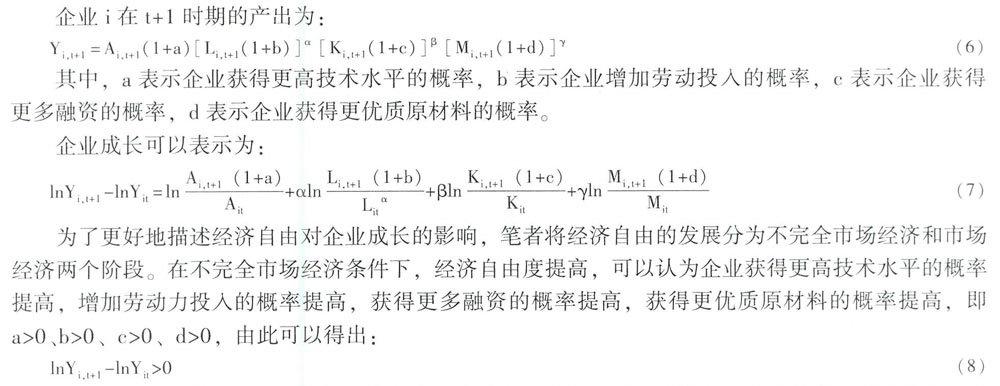

企業i在t+1時期的產出為:

其中,a表示企業獲得更高技術水平的概率,b表示企業增加勞動投入的概率,c表示企業獲得更多融資的概率,d表示企業獲得更優質原材料的概率。

企業成長可以表示為:

為了更好地描述經濟自由對企業成長的影響,筆者將經濟自由的發展分為不完全市場經濟和市場經濟兩個階段。在不完全市場經濟條件下,經濟自由度提高,可以認為企業獲得更高技術水平的概率提高,增加勞動力投入的概率提高,獲得更多融資的概率提高,獲得更優質原材料的概率提高,即a>0、b>0、c>0、d>0,由此可以得出:

即經濟自由度越高,企業成長機會越大。在市場經濟條件下,經濟自由度比較高,當經濟自由度提高時,a→0、b→0、c→0、d→0,lnYi,t+1-lnYit→0,企業成長機會變小。因此,經濟自由與企業成長呈現一種負向關系。這與Coase運用交易成本理論得出的結論是一致的。根據Coase的觀點,在市場經濟條件下,企業規模擴大(企業成長)是以企業降低交易成本為基礎的,當經濟自由度提高時,企業交易成本下降帶來的結果是企業成長動力不足,企業規模趨于穩定。因此,結合以上兩種市場經濟條件下的討論,針對中國所處的不完全市場經濟的現實情況,本文提出以下假設:

假設:在不完全市場經濟條件下,經濟自由對企業成長有正向作用。

三、實證研究

(一)變量和數據

本文使用的數據來源于《中國工業企業數據庫》2000—2009年的面板數據,根據研究目的篩選出11 742家企業,總樣本點數117 420。本文采用就業人員和銷售額作為企業規模的衡量指標(gr_empl和gr_sale),采用DEA方法測算企業生產效率(TFP_DEA),DEA的測算采用主營業務收入一個產出指標以及主營業務成本、就業人員和固定資產總額三個投入指標。經濟自由度(freedom)采用樊綱等[13]測度的市場化指數。為了更全面地描述經濟自由對企業成長的影響,還引入了經濟自由分項指標,試圖找出影響企業成長的關鍵因素。企業利潤率(profit)根據會計準則采用利潤總額占銷售額的比重測算。其他控制變量包括企業規模(lnempl)、企業固定資產總值(lnasset)、企業年齡(lnage)、國內生產總值(lnGDP)、技術溢出(TSP)和企業工業總產值(lnGOV)。其中TSP采用各省市的專業技術人員占總人口的比重測算。變量的描述性統計如表1所示。

(二)計量模型

為了考察經濟自由和其他企業特征對工業企業成長的影響,我們同時使用了固定效應模型和系統GMM模型進行檢驗。由于Hausman檢驗拒絕了隨機效應模型,所以本文選擇固定效應模型。同時,引入被解釋變量的滯后期作為工具變量來部分地解決內生性問題。Fisher檢驗拒絕了面板單位根的原假設,證明面板數據是平穩的。

本文構建靜態和動態面板數據模型作為基本的計量回歸模型。

其中,模型(9)為固定效應模型,模型(10)為系統GMM模型。i和t分別表示企業和年份;Growthit和Growthi,t-1分別表示當期和滯后一期的企業成長;Xit表示企業利潤率、企業生產效率和經濟自由等關鍵解釋變量;Φit表示企業規模、企業固定資產總值、企業工業總產值、企業年齡、國內生產總值和技術溢出等控制變量;uit表示個體效應;vit表示干擾項。

1基本回歸結果

表2的回歸結果顯示,對于就業人員衡量的企業成長,除企業生產效率外,關鍵解釋變量對工業企業成長均有顯著正向作用,說明企業利潤率和經濟自由對工業企業成長有顯著正向作用,而企業生產效率的作用不顯著,這與Bottazzi等[4]的研究結果一致,說明某些情況下企業生產效率提高并不能促進工業企業成長,這可能與市場競爭并不充分有關[14]。就業人員衡量的企業成長滯后一期的系數為負,說明前一期的工業企業成長會減緩本期的工業企業成長。企業規模的系數為正,說明企業規模對工業企業成長有正向作用,使用不同的數據庫研究發現工業企業成長與企業規模呈現負相關關系[15]。可見,企業規模對工業企業成長的作用有分歧,本文結論說明相對于規模較小的工業企業,規模較大的工業企業成長性更大。

對于控制變量,企業年齡與工業企業成長呈現顯著負相關關系,企業對固定資產和生產的投資會減緩工業企業成長。國內生產總值和技術溢出對就業人員和銷售額衡量的工業企業成長的不同關系說明二者與企業就業人員的增加關系不大,而與銷售額的增加有顯著關系。

2按所有制和規模分組分析

在按所有制分組的情況下,限于篇幅,按所有制和規模分組分析、經濟自由分項結果分析以及時間效應的檢驗結果不在正文中列出,留存備索。經濟自由對外資企業的成長有較為顯著的正向作用,經濟自由度提高,一方面會促進就業人員增加,另一方面會促使銷售額趨于穩定。同時,外資企業的成長具有一定的滯后效應。企業利潤率對非國有內資企業和外資企業的成長作用較為顯著,企業利潤率提高會促進就業人員增加,而企業生產效率提高會促使國有企業就業人員趨于穩定甚至減少。對于控制變量,企業規模對工業企業成長有顯著正向作用;企業固定資產總值和企業工業總產值對工業企業成長的影響與整體的回歸結果較為一致,但對外資企業的影響并不顯著。對于國內生產總值,只有對外資企業的影響是顯著的,說明外資企業對經濟環境的敏感程度大于國有企業和非國有內資企業。在按規模分組的情況下,經濟自由對大型企業和小型企業成長都會產生影響,但對小型企業的影響更為顯著。

3經濟自由分項結果分析

從上述分析可以看出,經濟自由對外資企業和小型企業的影響較為顯著,這里引入經濟自由分項指標進一步對這種影響進行分析。分別估計了政府和市場的關系、非國有企業的發展、產品市場的發育程度、要素市場的發育程度、市場中介組織和法律制度環境對工業企業成長的影響,除市場中介組織和法律制度環境對外資企業成長的影響不顯著外,其余分項指標均對工業企業成長有顯著促進作用。要素市場的發育程度對外資企業成長是最關鍵的,這與外資企業對基礎要素依賴性較高有關。對于經濟自由分項指標對小型企業的影響,除產品市場的發育程度對小型企業成長的影響不顯著外,其余分項指標均對小型企業成長有顯著促進作用。

4時間效應

在中國由計劃經濟向市場經濟過渡的過程中,市場力量將會在促進工業企業成長方面發揮更大的作用。本文將時間段分為2001—2003年、2004—2006年和2007—2009年,從而以2004—2006年的時間段為基準設置兩個時間虛擬變量Y2001和Y2009,得到與經濟自由度的交叉項Y2001_freedom和Y2009_freedom,實證結果證實經濟自由對外資企業和小型企業成長的影響隨時間而變化。對于外資企業而言,相對于基期,從2001—2003年的不顯著到2007—2009年的顯著為負,說明經濟自由對工業企業成長的正向作用減弱。對于小型企業而言,相對于基期,經濟自由對于工業企業成長的影響也在減弱。引入滯后一期的經濟自由度可以發現,經濟自由對工業企業成長的作用存在一定的滯后性。

四、結論

本文基于2000—2009年中國11 742家工業企業的數據,刻畫了工業企業成長的基本事實,檢驗了經濟自由與工業企業成長之間的關系。在理論上,本文為經濟自由與工業企業成長之間的關系提供了新的證據與解釋,也在一定程度上支持了企業成長“隨機性”的觀點,即企業動態更多地依賴于內生的企業特征(企業規模和企業年齡等),而特定的制度和政策對企業成長的解釋力相對較弱。在現實意義上,本文從微觀視角對中國的市場化進程進行了觀測,盡管中國經濟自由度不斷提高,但與成熟市場經濟相比仍有差距。

中國工業企業成長的基本事實:第一,2001—2009年中國工業企業成長率的平均值為-056%,呈現長期遞減趨勢,2005年以前工業企業成長率為正值,2006年以后工業企業成長率為負值。這與邵宜航等[12]關于資源配置扭曲的測算結果基本一致。第二,按不同所有制分組的工業企業成長情況說明國有企業的負成長尤為嚴重,這與中國國有企業產權改革和生產效率提高后勞動力的大量流失有關。國有企業表現平穩,外資企業則表現出較大的變化趨勢,說明外資企業對經濟環境比較敏感。第三,按不同行業分組的工業企業成長情況說明不同行業的工業企業成長呈現較大的差異性,且各行業的平均企業規模與工業企業成長并不存在必然的聯系。第四,按地區分組的工業企業成長情況說明中國勞動力轉移和產業轉移的具體方向。基于以上事實,筆者認為,工業企業成長差異的來源很可能由地區變量來解釋。

本文嘗試探索以下問題:第一,為經濟自由與工業企業成長之間的關系提供了新的證據與解釋。按所有制、行業和地區分組的檢驗結果差異顯著,經濟自由對整體的工業企業成長有微弱的正向作用,但對外資企業和小型企業有較強的正向作用,即經濟自由對于特定類別工業企業的解釋力顯著增強。同時,本文對經濟自由進行了橫向和縱向分解,研究了分項指標的作用差異和時間效應,除產品市場的發育、市場中介組織和法律制度環境外,其余分項指標都對工業企業成長有正向作用,并且經濟自由對工業企業成長的影響具有時間效應。第二,從理論上支持了企業成長“隨機性”的觀點。本文實證結論指出經濟自由對整體的工業企業成長的解釋力較為微弱,這與之前有關轉型國家的研究結論基本一致。越來越多的同類結論將該領域研究的解釋變量由企業外部引向企業內部,更加集中地探討企業特征變量以及企業成長的自回歸。第三,從微觀企業層面觀測中國轉型期的市場化進程。基于生產函數和Coase的企業理論,經濟自由對工業企業成長應當呈現先促進后減弱的作用,本文所得出的經濟自由與工業企業成長的正向關系,說明中國的市場化水平與成熟市場經濟仍有一定差距。

參考文獻:

[1]Penrose,ETThe Theory of the Growth of the Firm[M]Oxford:Basil Blackwell,1959

[2]Bottazzi,G, Secchi,AExplaining the Distribution of Firms Growth Rates[J]Rand Journal of Economics,2006,37(5):235-256

[3]Coad,AFirm Growth and Scaling of Growth Rate Variance in Multiplant Firms[J]Economics Bulletin,2008,12(9):1-15

[4]Bottazzi,G,Secchi,A,Tamagni,FProductivity, Profitability and Financial Performance[J]Industrial and Corporate Change,2008,17(4):711-751

[5]Coad,AThe Growth of Firms:A Survey of Theories and Empirical Evidence[M]Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2009

[6]Coase,RHThe Nature of the Firm[J]Economitrica,1937,4(16):386-405

[7]Bonin,JP,Hasan,I,Wachtel,PPrivatization Matters: Bank Efficiency in Transition Countries[J]Journal of Banking and Finance,2005,29(8):2155-2178

[8]Peev,EInstitutions,Economic Liberalization and Firm Growth:Evidence from European Transition Economies[J] European Journal of Law and Economics,2015,40(1):149-174

[9]Besley,TProperty Rights and Investment Incentives:Theory and Evidence from Ghana[J]Journal of Political Economy,1995,103(5):903-937

[10]Johnson,S,McMillan,J, Woodruff,CProperty Rights and Finance[J]The American Economic Review,2002,92(5):1335-1356

[11]Guiso,L,Sapienza,P,Zingales,LDoes Local Financial Development Matter[J]Quarterly Journal of Economics,2004,119(3):929-969

[12]邵宜航,步曉寧,張天華資源配置扭曲與中國工業全要素生產率——基于工業企業數據庫再測算[J]中國工業經濟,2013,(12):39-51

[13]樊綱,王小魯,朱恒鵬中國市場化指數——各地區市場化相對進程2011年報告[M]北京:經濟科學出版社,2011

[14]Sleuwaegen,L, Goedhuys,MGrowth of Firms in Developing Countries,Evidence from Cote d′Ivoire[J]Journal of Development Economics,2002,68(1):117-135

[15]Bottazzi,G,Cefis,E, Dosi,G, Secchi,AInvariances and Diversities in the Patterns of Industrial Evolution:Some Evidence from Italian Manufacturing Industries[J]Small Business Economics,2007,29(1):137-159