“一帶一路”區域物流供需系統協調發展的實證分析

郭微 徐慶 徐曉磊 李慧

摘要:物流產業的快速發展推進了經濟提質增效升級,促進了國民經濟實力的提高,但區域物流發展不均衡和物流供需匹配不平衡問題也日益突出。通過構建物流需求系統和物流供給系統指標,基于耦合協調度模型實證分析“一帶一路”省份的物流需求與物流供給之間協調發展現狀。研究表明,“一帶一路”區域的物流需求水平、物流供給水平及兩者耦合協調程度均存在著明顯的省際差異,并且我國大多省份自身的物流需求與物流供給之間存在不均衡問題,應促進其協調發展。并提出四點政策建議:提升政府各部門協同運作能力;重視區域物流供需協調發展,優化資源配置;加強物流業先進技術的開發和推廣,利用信息技術提高物流效率;支持物流業龍頭企業發展,提供專業化和一體化服務。

關鍵詞:區域物流;供需系統;協調發展

中圖分類號:F0629 文獻標識碼:A文章編號:2095-3283(2016)06-0072-05

一、引言

自2009年國務院印發《物流業調整和振興規劃》以來,物流業的地位逐漸確立并不斷提升。物流業已經成為國民經濟發展的基礎產業和重要源動力。《中國物流發展報告(2013—2014)》從全國社會物流總額角度顯示2013年社會物流需求系數為35,即每1個單位的GDP需要35個單位的物流量來支撐。2014年國務院印發的《物流業發展中長期規劃(2014—2020年)》明確了物流業在國民經濟發展中的基礎性、戰略性地位。現代物流業的發展對于促進產業結構調整、推進經濟提質增效升級、提高國民經濟競爭力具有重要意義。2013年9月和10月國家主席習近平分別提出共同建設“絲綢之路經濟帶” 和“21世紀海上絲綢之路”的戰略構想,得到了全國乃至國際社會高度關注,為物流業的升級換代提供了機遇,物流業將“從幕后走到前臺”引導經濟的發展。國家推進“一帶一路”建設,有助于構筑區域聯動發展新模式,促進國內諸多省份及節點城市的物流發展。

二、文獻綜述

Tavasszy 等( 2003) 基于全球視角研究了貿易、物流、區域發展之間的關系,指出經濟增長迫切需要高效率的運輸與先進的物流手段[1]。Warren H Hausman,Hau L Lee,Uma Subramanian (2013) 基于世界銀行的物流績效指標和數據做了實證分析,研究表明物流績效對一個國家的貿易和經濟在全球的競爭力有著直接和間接的影響[2]。我國省級區域物流競爭力呈現不均衡態勢,整體而言我國物流競爭力由東部到中部再到西部逐漸降低[3]。林曉偉等(2013)研究指出區域物流的協同水平存在較大差異,其主要原因是物流企業、物流基礎設施、物流需求、經濟發展水平、產業結構、政策環境、資金扶持力度、人力資源、科技水平等各方面都存在一定的區域性差異[4]。李建軍等(2014)從區域物流協同成長機制角度對區域物流發展做了定性和定量分析,研究表明區域物流協同效應促進區域物流成長水平 [5]。因此,為促進區域物流發展需要重視區域物流協同,本文將從物流系統中供需關系角度研究區域物流發展及協同狀況。

關于物流系統中供需關系的研究還比較少。崔曉迪(2007)對區域物流系統中的供給和需求及兩者的總量、結構、空間、時間方面均衡問題做了定性分析,指出物流需求是物流供給的基礎,物流供給是物流需求的前提保障[6]。區域物流供需系統協調發展程度越高越有利于促進區域物流系統乃至區域經濟系統的發展 [7]。廖志高(2014)對廣西北部灣區域物流的發展狀況及物流供需比例做了研究分析,為北部灣區域物流發展提供了物流供需比例的參考建議[8]。苑清敏(2014)基于CVA-DEA對物流供需的結構和規模做了實證研究,得出物流發展區域不平衡的結論[9]。

耦合模型理論較為成熟,得到廣泛認可,如環境與經濟協調發展研究[10]、旅游產業與區域經濟協調度評價[11]、旅游產業與城鎮化耦合協調發展研究[12]、社會保障與經濟發展耦合協調研究[13]、高新技術產業與新型工業化協調發展研究[14]等均使用耦合模型進行分析。但耦合模型在物流領域的研究較少,劉維林(2011)采用耦合模型研究了區域物流系統與區域經濟增長之間的動態關聯關系[15],張建升和胡秀忠(2012)分析了區域物流發展與區域經濟增長的互動關系,并采用耦合模型對兩者做了定量評價[16]。

從已有研究得知,區域物流發展問題得到學者廣泛關注,并且區域物流與區域經濟之間的關系也得到重視,但對物流業自身供需發展均衡性問題的研究還比較少。本文將研究區域物流系統中需求與供給的協調發展,針對“一帶一路”區域,分析其物流需求與物流供給之間的關系,以及物流需求與供給之間協調發展現狀。

三、研究方法

(一)指標體系構建

為研究區域物流發展狀況,本文構建了物流需求與物流供給兩個系統的指標體系。鑒于物流需求和物流供給水平評價的復雜性,并借鑒已有的研究成果[7]- [9],兼顧數據可獲取性,形成了物流需求系統和物流供給系統指標。兩系統的指標體系如表1所示:

(二)數據來源及處理

相關研究的數據主要來源于《中國統計年鑒》和分省市的統計年鑒,本文選取了沿“一帶一路”18個省2011—2013年的相關數據,有的做了簡單加總處理,整理后作為本文研究的原始數據。為消除數據量綱不同造成的影響,需對數據進行無量綱化處理,采用極差法進行標準化處理[13]。采用因子分析法確定各指標的因子載荷,并將兩系統中各指標因子載荷歸一化處理后得到指標權重。

(三)構建耦合協調度模型

首先,確立物流需求和物流供給兩系統綜合水平計算方法。對18個省份的截面數據進行無量綱化處理并確定兩系統中各指標權重,將經標準化處理過的數據及相應指標權重進行逐級加權求和,即可得18個省份某年度的物流需求和物流供給的綜合水平,分別以物流需求指數F和物流供給指數G表示。在此基礎上,分別評價兩個系統的發展水平并將其進行對比:若F>G,則說明物流供給系統發展相對滯后,物流供給不能適應物流需求;若F

F=f(x)=∑mj=1μj·xj,G=g(y)=∑nj=1vi·yj

然后,確定物流需求與物流供給兩系統耦合協調模型。有關耦合度的計算模型較多,經適用程度比對[14]-[18],本文選用以下模型:

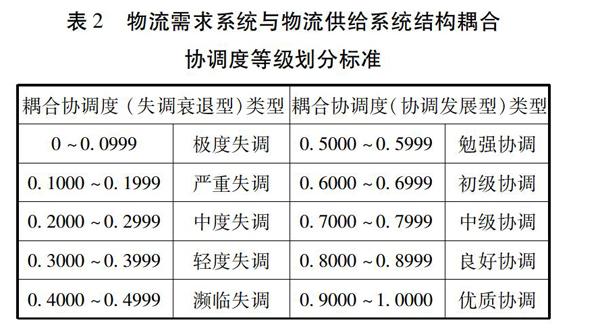

其中,C代表耦合度,k是耦合系數或調節系數,k的取值范圍為[2,5],根據我國現行經濟狀況通常取值為2;T代表兩個系統的綜合評價指數或稱發展度,式中α、β均取05;D代表結構耦合協調度。結構耦合協調度分為協調發展與失調衰退兩大類,每一類又具體分為五個等級(如表2所示)[10]。

三、實證分析

(一)物流需求系統與物流供給系統發展指數分析

為了用實證結果驗證兩系統的關系,將物流需求與物流供給視為一個整體中交互的兩個系統,采用非參數檢驗的耦合方法,對兩者的協調發展程度進行分析。經過對兩系統的數據進行耦合協調模型計算,得出2011—2013年沿“一帶一路”18個省份物流需求系統與物流供給系統的耦合協調度結果(見表3)。

為對比各省物流需求系統與物流供給系統發展水平的地域性差異,以2011—2013年各指數均值為示例做出物流需求指數與物流供給指數柱狀圖,如圖1所示。

首先,從物流需求指數來看,廣東省居“一帶一路”的18個省份之首,浙江位于其次,而西藏最低。西北六省物流需求指數在沿“一帶一路”省份中均處于較低水平,內蒙古最高,青海、寧夏、甘肅均未達到01。東北三省物流需求水平遼寧相對較高,吉林和黑龍江相對較低。西南三省物流需求水平也處于較低水平。沿海五省物流需求水平落差較大,廣東最高,浙江和上海在“一帶一路”省份中位于中等水平,而海南相對較低。內陸地區重慶市的物流需求指數相對其他17省份較低。值得關注的是,新疆和福建分別作為“一帶”和“一路”的核心區,兩省物流需求指數均不高。物流需求指數的區域分布狀況受經濟水平區域分布狀況的影響,區域經濟的發展對物流需求的增加具有很大的影響[7]。當市場經濟競爭日益加劇時,生產力布局會不斷向著經濟發展迅速的區域集聚,導致經濟發展空間差異,經濟空間的專業化分工與協作會增強不同區域間的經濟社會聯系,進而增加了區域間生產要素、產品等的轉移與流動,這就拉動了物流需求的增長。區域經濟發展不平衡導致了物流需求水平的不平衡。沿海地區是改革開放的先行區域,其經濟發展相對西部起步要早,現代化水平較高,國內消費、對外貿易等經濟活動量大,資源互通頻繁,采購、運輸、倉儲、配送等物流需求較大。西北和西南地區地理位置對于沿海地區不占優勢、地廣人稀、開放程度低、市場規模小,社會總需求不足,資源流通性弱,物流需求較小,更難以形成規模性需求,從而導致該地區需求與沿海地區相差甚遠。

其次,從物流供給指數來看,廣東省居于“一帶一路”省份之首,浙江位于其后,而寧夏最低。西北六省物流供給指數在這18省份中均偏低。東北三省物流供給水平以遼寧居高。西南三省物流需求水平以云南居高,而西藏依然處于低水平。沿海五省物流需求水平落差依然較大。內陸地區重慶市的物流需求水平在這18省份屬于偏低水平。新疆和福建分別作為“一帶”和“一路”的核心省份,兩省物流供給指數均不高。“一帶一路”省份的物流供給水平存在較大的地域性差異。這與各地區生產要素投入和固定資產投資的區域性有一定聯系。各地區的物流投入水平不均衡是全社會投入水平不均衡的體現之一。以交通運輸、倉儲和郵政業全社會固定資產投資額為例,2013年廣東該投資額為244435億元,寧夏該投資額為15418億元,新疆該投資額為5516億元,廣東的該投資數目大約是寧夏的158倍,是新疆的44倍。第三,比較物流需求與物流供給兩者之間的協調性及區域差異。由圖1可以看出,大部分省份的物流需求指數與物流供給指數不一致,物流供需協調程度均較低,說明大部分省份存在物流供需不平衡問題。物流需求指數和供給指數都居于“一帶一路”省份之首的廣東省其物流供給指數大于物流需求指數,屬于需求滯后型。其他大多省份也屬于需求滯后型,只有上海、海南、遼寧、寧夏四省份屬于供給滯后型。上海的物流供給指數和物流需求指數相差較大,這一現象主要是由于上海人口和生產力布局密集,產業集中程度高,商品和要素的流動性大,具體體現在社會消費品流動量大、貨運量大、對外貿易活動頻繁等方面,這都極大提高了物流需求水平,然而上海的地域面積相對較小,物流基礎設施的投入受空間限制強,因此上海物流供給發展難以適應物流需求發展。從資源利用效率上來看,供給滯后型省份的交通通道、交通工具、電信通信等基礎設施方面投入的資源能相對高效地被利用。然而,需求滯后型省份,尤其西部地區省份,其經濟不發達,基礎設施兼容性差,互通配套協調程度低,導致物流供給分散化、資源利用效率低下。

(二)物流需求系統與物流供給系統結構耦合協調度分析

一般而言,物流需求與物流供給是相互作用、相互影響的。經濟發展帶動物流需求增長,從而提升物流供給的積極性,在政府政策支持與指導下,加大物流有效供給,可支持物流需求的滿足,推動物流產業發展。物流需求與物流供給兩系統的作用機理如圖2所示:

為了更加詳細地比較與分析各省份該耦合協調度現狀,以2011—2013年各指數均值為示例做出該耦合協調度的各省份柱狀圖,如圖3所示:

根據耦合模型可知耦合協調發展度是耦合度和發展度兩者的幾何平均,其中耦合度體現物流供需兩系統協調程度,發展度體現兩系統整體發展程度,因此耦合協調發展度必會呈現物流供需兩系統的綜合協調發展狀況。由表3和圖3可知,“一帶一路”省份的協調發展狀況依然存在較大差異。廣東省依然居于“一帶一路”省份之首,屬于優質協調型,浙江位于其后,屬于中級協調型,而西藏最低,屬于極度失調型。西北六省是“絲綢之路經濟帶”上向西開放的重要窗口和與中亞、西亞國家交流合作的重點區域,但物流供需耦合協調發展度在這18省份中均偏低,僅有陜西和內蒙古達到了勉強協調程度,其他四省均為失調型,尤其寧夏、青海屬于嚴重失調型。東北三省具有與俄遠東地區深化交流的地理優勢,其中遼寧達到了初級協調程度,而與俄羅斯接壤的黑龍江處于瀕臨失調狀態。西南三省中僅有作為與東盟國家陸海相鄰省份的廣西屬于勉強協調型,云南雖有區位優勢,其屬于瀕臨失調型,有較大的發展空間,而西藏屬于極度失調型,處于低水平,其與邊境國家的貿易不夠頻繁,難以激發物流需求和供給。沿海五省除了海南以外均屬于協調型,協調發展程度相對較高,廣東、浙江、福建、上海屬于海上絲綢之路建設主力軍,其物流發展水平的進一步提高將更好地參與和引領國際合作競爭。內陸地區重慶市的物流供需協調發展處于偏低水平,屬于瀕臨失調型,這一發展狀態與重慶在內陸地區的重要支撐和連接作用不相符。作為“海上絲綢之路”核心區的福建的物流供需發展達到了勉強協調程度,而作為絲綢之路經濟帶上重要交通樞紐的新疆,其物流發展卻處于輕度失調狀態。

四、結論及政策建議

(一)結論

1物流需求與物流供給兩個系統存在明顯的耦合協調發展特征,系統間各要素相互影響,相互促進、協調,使得物流需求與物流供給之間彼此協調發展。

2無論是物流需求指數、物流供給指數,還是二者的耦合度、耦合協調度,“一帶一路”區域均存在著明顯的省際差異,沿“海上絲綢之路”各省份的物流需求、物流供給及其耦合協調度平均水平高于沿“絲綢之路經濟帶”各省份的平均水平。

3大多省份自身的物流需求與物流供給之間存在不均衡問題,供給滯后型區域的物流供給難以適應物流需求發展,而需求滯后型區域的物流供給資源未得到高效利用。

(二)政策建議

1提升政府各部門協同運作能力。政府引導政策的科學性,影響戰略實施和市場運作。政府各部門通過協同合作制定的相關物流政策及規章制度會更加科學,政務執行更加高效,營造優良的政策環境和市場環境,加強區域協作和溝通,引導區域物流高效發展。

2重視區域物流供需協調發展,優化資源配置。需求滯后型省份應在“一帶一路”這一契機下挖掘和激發物流需求,提高資源利用效率,同時制定合理的投資政策和規劃,避免盲目投資和重復建設,整合和優化配置現有區域物流資源,避免資源利用效率低下。供給滯后型省份為適應物流需求加強投資建設和人員投入,建設基于節點城市的物流基礎設施網絡系統,使有限資源依托周邊物流供給發揮協同作用,提高物流空間效益;提高物流從業人員綜合素質,引進物流高端人才,使其服務于物流發展。

3加強物流業先進技術的開發和推廣,利用信息技術提高物流效率。鼓勵物流企業自主創新研發新技術,鼓勵物流企業引進國內外先進技術,提高物流業技術進步效率。在“一帶一路”地域推廣運用電子數據交換技術、電子商務平臺等先進信息技術,加強信息交流,整合信息資源,提供優質信息服務,提高物流運行效率。

4支持物流業龍頭企業發展,提供專業化和一體化服務。支持區域物流企業加強專業化和一體化服務,尤其“絲綢之路經濟帶”區域的物流企業綜合實力高的尚且不多,鼓勵其兼并重組整合資源,進而培育物流業大型領頭企業,帶動物流業服務能力整體提升。

[參考文獻]

[1]Tavasszy LA, Ruijgrok CJ, Thissen MJPM.Emerging Global Logistics Networks: Implications for Transport Systems and Policies[J].Growth and Change,2003 ( 4) : 456-472.

[2]Warren H Hausman,Hau L Lee,Uma SubramanianThe Impact of Logistics Performance on Trade[J] Production and Operations Management Society,2013(2): 236–252.

[3]王圣云,沈玉芳我國省級區域物流競爭力評價及特征研究[J]中國軟科學, 2007(10):104-110.

[4]林曉偉,李建軍區域物流協同水平的測度與評價[J]中國流通經濟, 2013(11):32-38.

[5]李建軍,舒輝區域物流協同成長實證研究[J]中國流通經濟,2014(9):40-45.

[6]崔曉迪,張東亮 區域物流系統的供需分析[J]中國儲運,2007(12):95-97.

[7]崔曉迪 區域物流供需耦合系統的協同發展評價研究[J] 科技管理研究,2010(19):53-56.

[8]廖志高,許明輝,徐玖平基于DEA和SD的區域物流有效性評價及優化研究[J]工業工程, 2014,17(4):96-102.

[9]苑清敏,寧寧寧,史浩 基于CVA-DEA區域物流供需系統均衡發展的評價研究[J]財經論叢, 2014(10):76-83.

[10]廖重斌環境與經濟協調發展的定量評判及分類體系——以珠江三角洲城市群為例[J]熱帶地理,1999(2):171-177.

[11]余潔山東省旅游產業與區域經濟協調度評價與優化[J]中國人口資源與環境,2014(4):163-168.

[12]高楠,馬耀峰,李天順,白凱基于耦合模型的旅游產業與城市化協調發展研究—以西安市為例[J]旅游學刊,2013(1):62-68.

[13]楊亮,丁金宏,郭永昌中國社會保障與經濟發展耦合協調度的時空特征分析[J]人口與經濟,2014(4):94-102.

[14]李磊,劉繼基于耦合模型的新疆高新技術產業與新型工業化協調發展研究[J]科技進步與對策,2013(4):44-49.

[15]劉維林區域物流系統與經濟增長的動態耦合機理與實證仿真[J]經濟地理,2011(9):1493-1498.

[16]張建升,胡秀忠區域物流與區域經濟的耦合協調度研究[J]鐵道運輸與經濟, 2012(1):50-55.

(責任編輯:董博雯)