以鼻尖與枕骨下緣連線為基線頭顱CT掃描在基層醫院的應用

林順達

摘要:目的 探討以鼻尖與枕骨下緣連線為基線頭顱CT掃描在基層醫院的應用效果,為提高頭顱CT掃描水平提供理論依據。方法 本研究選取了我院收治的440例頭顱CT掃描患者作為對照組,以眶耳線為基線對患者作頭顱CT平掃,選取2014年4月~2015年4月我院收治的440例頭顱CT掃描患者作為觀察組,以鼻尖與枕骨下緣連線為基線對患者作頭顱CT平掃,對比兩種掃描方法的臨床效果。結果 觀察組各項指標均優于對照組,P<0.05。結論 以鼻尖與枕骨下緣連線為基線頭顱CT掃描在基層醫院具有良好的應用效果,值得推薦。

關鍵詞:鼻尖與枕骨下緣連線;基線;頭顱CT掃描;基層醫院;應用

近年來,隨著醫療技術水平的不斷提高,影像診斷技術得到了迅速發展,CT診斷技術作為影像學的常用檢測手段,已在多種疾病的診斷中廣泛應用。基層醫院主要收治的是鄉鎮居民,其經濟水平相對較差,而CT檢查的費用相對較高,如何合理選擇CT掃描方法,不僅對提高檢查效果,而且對減輕患者經濟負擔具有重要意義。

1資料與方法

1.1一般資料 440例對照組患者中,男性235例,女性205例,患者年齡16~79歲,平均年齡為(40.4±6.2)歲。440例觀察組患者中,男性239例,女性201例,患者年齡14~76歲,平均年齡為(41.6±7.0)歲。兩組患者的一般資料無統計學差異,具有可比性。患者的入選標準為:患者無意識障礙;患者無精神疾病;患者對本次研究知情且自愿參加。

1.2方法 CT掃描儀為GE Prospeed FI,兩組掃描參數均設置為:管電壓120kV,管電流130mAs,1 s/圈,層厚、層間距7mm,非螺旋軸位斷層平掃。兩組患者體位均為仰臥位,頭先進,均先掃定位像。然后對照組患者以眶耳線為基線向上掃至頭頂,觀察組以鼻尖與枕骨下緣連線為基線向上掃至頭頂。

1.3觀察指標 觀察兩組患者的CT檢查結果情況。

1.4統計學方法 采用SPSS19.0軟件對所得數據進行統計學分析,計數資料采用率(%)表示,并用?字2檢驗,以P<0.05為有統計學差異。

2結果

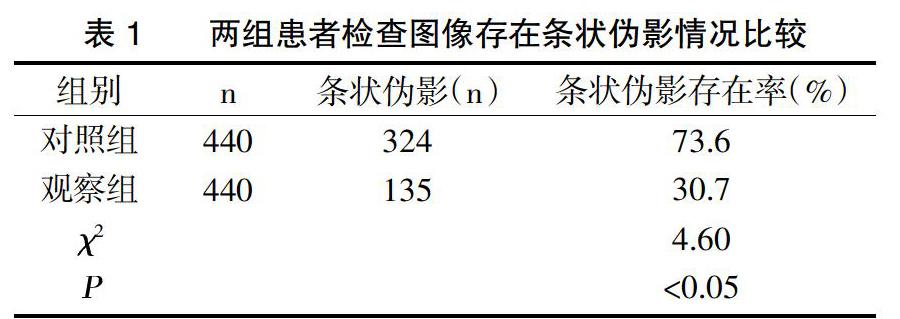

2.1兩組患者檢查圖像存在條狀偽影情況比較 對照組440例患者經CT檢查后,圖像顯示324例患者的雙側顳葉及枕葉近顱底部存在條狀偽影,條狀偽影存在率為73.6%;觀察組440例患者經CT檢查后,圖像顯示135例患者的雙側顳葉及枕葉近顱底部存在條狀偽影,條狀偽影存在率為30.7%。觀察組的檢查圖像條狀偽影存在率較對照組明顯降低(P<0.05),見表1。

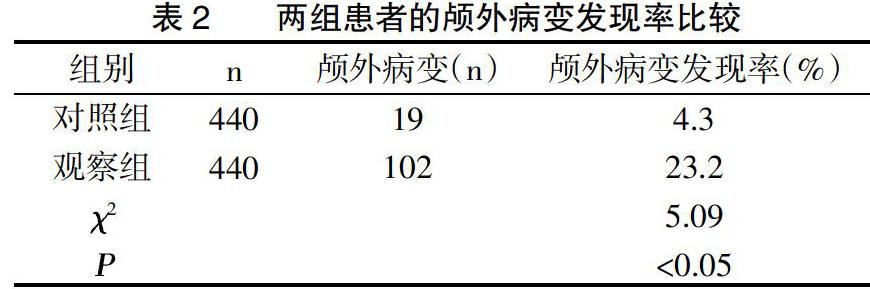

2.2兩組患者的顱外病變發現率比較 對照組440例患者經CT檢查后,發現19例患者掃之鼻竇有異常,初診為鼻竇炎,顱外病變發現率為4.3%;觀察組440例患者經CT檢查后,發現102例患者存在顱外病變,分別為:鼻竇炎64例,鼻甲肥厚14例,鼻竇息肉12例,鼻中隔偏曲10例,鼻咽癌1例,眼球異物1例,顱外病變發現率為23.2%。觀察組的顱外病變發現率較對照組明顯提高(P<0.05),見表2。

3討論

部分頭部疾病的臨床癥狀給患者造成了巨大痛苦,降低了其生活質量,甚至對患者的生命健康也構成了嚴重威脅。準確的臨床診斷是頭部疾病患者治療的重要保障[1]。目前,臨床上對于頭部疾病患者常采用CT檢查。基層醫院是鄉鎮居民的主要就診醫院,鄉鎮居民經濟相對較差,CT檢查費用對其而言是一個經濟負擔,然而相對于大型綜合醫院而言,基層醫院的CT配置及技術水平相對落后,這導致了部分CT檢查效果不理想,患者常需要進行再次檢查,這無形中增加了患者的經濟負擔及輻射照射的劑量,對患者的診斷、治療及健康極為不利。所以,探討良好的頭部CT掃描方法意義重大。

傳統的頭顱CT掃描方法為以眶耳線[1]或眶耳線向頭側加10度角[2,3]為基線作頭顱CT掃描。由于基層醫院的CT設備相對較差,就診群眾經濟條件不佳,所以常采用7~10mm層厚層間距顱腦掃描,一般掃至頂部約12~14層。這種傳統的方法存在一些弊端,如:僅僅可以顯示頭皮及顱腦的信息,顳骨、枕骨厚且致密的部分,常在顱底2~3層的腦組織影像上形成放射狀條形偽影,對臨床診斷造成了不利影響。

頭部CT檢查包括顱腦、顱底、眼眶、副鼻竇、顳骨、鼻骨等部位。在實際臨床工作中,CT申請單上常寫"頭部CT檢查"字樣,此信息較為籠統。,部分患者的臨床癥狀及體征不典型,加上受影像診斷經驗及操作水平的影響,影像醫師常不能按照檢查單只對某一個具體部位進行掃描就能達到診斷目的。為了提高診斷準確率,減少漏診及誤診,我們常對大部分頭顱CT檢查的患者先進行掃定位像,然后以鼻尖與枕骨下緣連線為基線進行CT掃描。與傳統的頭顱CT掃描方法相比,此種檢查方法有以下優點:①在不增加患者的檢查費用的同時,增加了鼻、鼻咽部、副鼻竇、眼眶等部位的檢查,可及時發現相應區域的病變,降低漏診發生率;②由于掃描軸向發生改變,雙側顳葉及枕葉近顱底部的條狀偽影明顯減少,利于觀察及診斷;③兩種掃描的電流、電壓、層數、層厚基本相同,不增加檢查成本及儀器損耗。

本研究結果顯示:觀察組的檢查圖像條狀偽影存在率為30.7%,較對照組的73.6%明顯降低(P<0.05)。觀察組的顱外病變發現率為23.2%,較對照組的4.3%明顯提高(P<0.05)。本研究說明,以鼻尖與枕骨下緣連線為基線頭顱CT掃描檢查的圖像質量高、顱外病變發現率高、不增加患者的經濟負擔,不增加檢查成本及儀器損耗,值得在基層醫院推廣使用。

參考文獻:

[1]張云亭,袁聿德.醫學影像檢查技術學[M].第1版.北京:人民衛生出版社,2000:11.

[2]李果珍.臨床CT診斷學[M].第1版.北京:中國科學技術出版社,1994:10.

[3]魏萍,李江濤.顱腦損傷患者中CT掃描的診斷意義[J].中外醫療2010,6(4):23-24.編輯/丁一