漁郎的曾經陶令的夢

于平

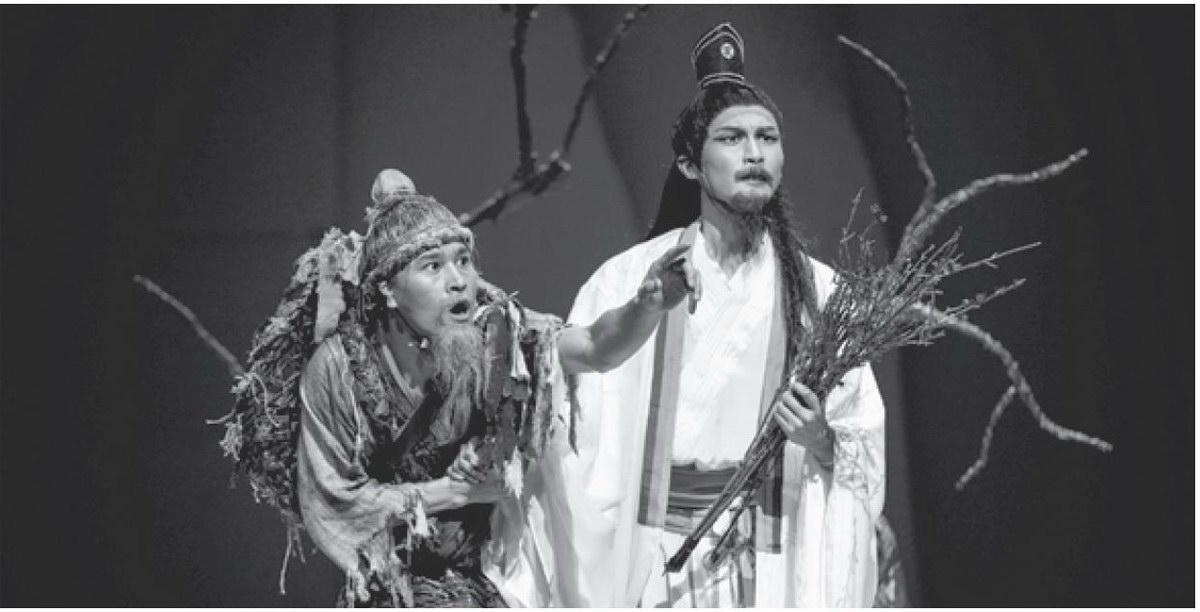

作為2015年度國家藝術基金的資助項目,由湖南省歌舞劇院出品、謝曉泳擔任總導演、馬波擔任執行導演的民族舞劇《桃花源記》率先亮相了。舞劇尚在創意階段時,我就對劇院藝術總監兼總經理楊霞說:“這是一把雙刃劍”:一方面,我們可以借助對陶公淵明先生文學名篇的“前理解”,引導觀眾輕車熟路地尋訪“桃花源”;另一方面,我們又需要對“桃花源”這個漁郎曾經的“烏托邦”,給出一段“真隋實感”的“后闡發”我擔心,我們的舞劇故事一旦“坐實”,觀眾對“桃花源”的想象就不復存在了……

帷幕開啟后的舞臺,簡潔、寫意的布景似乎就是為了營造激發觀眾想象的情境:舞臺的一角,坐著掛印回鄉的陶淵明;陶淵明面前的石臺上,靜躺著有腔無弦的“無弦琴”……這個歸隱彭澤、坐擁“無弦琴”的陶令公,往往會讓我聯想到垂釣渭水、獨持“無餌綸”的姜太公一個是“聞所未聞”,一個是“愿者上鉤”。漢人班固說“琴者禁也”,由“禁”入“靜”而養性修身;明人李贄則說“琴者吟世”,由“吟”宣“隱”而抒情亮心……陶淵明坐擁“無弦琴”,是禁也無需禁,吟也不得吟;是“結廬在人境”,尋夢桃花源。在無弦有夢、有思無煩之際,“鄉里鄉親”攜酒前來相邀小酌,于是便有全劇的第一段舞蹈。在這個“花觀半開,酒飲微醺”的三人舞中,陶淵明漸入佳境,醉眼朦朧中居然分身有術:三人舞中的“鄉里鄉親”隱去,疊化出一段連“真身”在內一共9人的“群體陶令公”舞。我對執行導演馬波說,這段“分身有術”的九人舞,其實是陶淵明任職小吏,而對民生疾苦“分身乏術”的內心隱憂;九人舞的分化、追隨、散漫、糾結都讓我們體驗著“采菊東籬下”、難得說“悠然”的陶淵明。其實我認為,這個全劇的開場不妨熱鬧些、諧趣些,用4對老夫老妻,取其《飲酒》中“山氣日夕佳,飛鳥相與還”的場面;在夾雜諧趣的熱鬧后,轉入“問君何能爾,心遠地自偏”,再幻化為“此中有真意,欲辯已忘言”的九人舞,會更有對比性也更有層次感。

當然,以上只是舞劇將要展開的“陶令的夢”的心理動因。夢寄“桃花源”,是因為現實太多地呈現為滿目瘡夷、一路坎坷,是因為民生太多地顯露出艱難困苦、憂怨辛酸;不過陶淵明卻相信這個“夢”并不“虛幻”,它一定真實地存在著,只是我們尚未涉足而已。既未涉足,那又如何能“眼見為實”呢?于是便有了為之代言的漁郎——舞劇的編創者抓住這個“漁郎”,申說了一個“無為而治”的理想,所謂“……春蠶收長絲,秋熟靡王稅。荒路暖交通,雞犬互鳴吠。俎豆猶古法,衣裳無新制。童孺縱行歌,斑白歡游詣。草榮識節和,木衰知風厲。雖無紀歷志,四時自成歲。怡然有余樂,于何勞智慧……”(陶淵明《桃花源記(并詩)》)。這時你就明白,在“群體陶令公”的九人舞之后,陶淵明與已然精神恍惚的老年漁郎遭遇了

因為精神恍惚,所以總有孩童與之嬉戲逗趣;因為精神恍惚,所以他總是捧著一束桃花想入非非;因為精神恍惚,所以他將常常“壺中日月”的陶令引為“知己”……于是縱情任性地、如真似幻地講述了一個“芳草鮮美,落英繽紛”“土地平曠,屋舍儼然”的“世外桃源”。在觀眾看來,這老年漁郎仿佛就是陶公淵明自我情志的外化,漁郎講述的“曾經”就是陶公沉迷的“夢境”。

對于這樣一部由陶淵明《桃花源記》改編而來的舞劇,最難處理的就是作為男首席的漁郎如何能不屏蔽構想出桃花源的陶淵明。有了上述的“引渡”之后,漁郎的人生際遇就仿佛陶淵明的人生追憶:漁郎的老母臥病在床,好不容易捕回的小魚卻又遇衙役逼租搶奪,萬般無奈的漁郎只能冒著暴雨再涉湍流;待到雨過天霽、波平水緩,漁郎便“忽逢桃花林”,便“欲窮其林”,便“林盡水源”得一山、“山有小口”若有光,便“舍船從口入”……需要說明的是,這段表演因為LED視屏技術的助力,仿佛在時光隧道中穿行,產生了極其震撼的視覺效果!在觀劇后回顧劇中的“視覺顯著點”及其“結構布局點”之時,我突然覺得這種LED視屏技術助力下的舞蹈呈現,可以成為該劇的“結構骨架”并成為其獨特的“形式感”:除目前已有的“穿行時光隧道”和“目睹桃花綻開”外,我覺得還可以強化兩段:一段是前述陶令暢飲而致“此中有真意,欲辯已忘言”;還有一段可在漁良隊“源”后被長者“延至其家”而“佳人美清夜,達曙酣且歌”。還需補充一點的是,在LED視屏與焦點人物的“圖—底關系”中,視屏的背景與人物的前景之間可以借助“擬境狀物”的群體舞群以“織體”表現的方式作為“視覺式樣”的過渡。

可以想見,漁郎進入“桃花源”的耳聞目睹、身體力行是舞劇表現的主體部分:在這里,桃林花燦燦映襯著桃面顏天天;在這里,“曖曖遠人村”升騰著“依依墟里煙”;在這里,有農人“晨興理荒穢,帶月荷鋤歸”;在這里,有親情“弱子戲我側,學語未成音”……這些舞段不僅有情有境,而且有味有韻

也極具濃郁的“風格性”。現在在不少舞劇中,編導自恃深諳“動機”變化、發展之道,而很少在“動機”自身的韻味上加以凝煉、琢磨,致使舞劇之“舞”猶如平潭之水寡淡無味。舞劇《桃花源記》的編導深知這個理想的“烏托邦”要以好看耐品的舞蹈來描繪,故而在編舞上用心極專,在構思上用意極巧……并且在此間自然而然地引渡出女首席“桃花”,用“桃花”與漁郎的友善溫馨使劇情合乎情理地展開;同時,也使漁郎在此情境中憶及母親而決意返還……

返鄉的漁郎看到的是母親的離世,而“桃花源”也再無緣以“入”,他只能手捧一束桃花喋喋不休地敘說著“曾經”……喋喋不休的漁郎已然是“瘋”了,我總覺得這是陶令對自己的疑慮——“世外桃源”莫非只能是癡心妄想的“一枕黃粱”?不過,舞劇并未按“A—B—A”的結構常態來結束“陶令的夢”,反倒是讓老年漁郎再度幻化在滿目桃林、漫天花雨之中,“瘋”中作樂,“醉”里欣然……其實,當編導們打算用《桃花源記》來傳遞陶淵明的心聲之時,我每每會想到依據曹植《洛神賦》編創的多部舞劇。很顯然,《洛神賦》寄寓著曹植的理想與盼念,也可以說是曹植的“烏托邦”;但就一種人生境界而言,陶淵明的《桃花源記》顯然要闊大得多、敞亮得多……這樣,我們就不難理解,盡管就做一部舞劇而言,后者的難度比前者要大得多,但湖南省歌舞劇院仍然不懼“勉為其難”,仍然堅定“知難而上”——這不僅是因為“桃花源”可能與湘西的秀美景致有關,更是因為他們想傳遞廣大人民追求美好生活的愿望;是因為“漁郎的曾經”不僅是“陶令的夢”,也是我們先民的“中國夢”!

責任編輯:蔡郁婉