“計算機網絡技術”課程實驗教學分析與設計

林德強

摘 要 “計算機網絡技術”是計算機應用專業的必修課程之一,是一門理論性很強的課程。傳統的教學方法大多以理論為主,不益于激發學生興趣。本文討論了網絡實驗室建設、實驗內容設計等方面。通過角色扮演讓學生真正融入到實驗教學中,調動學生主動性,提升教學效果。

關鍵詞 網絡實驗室 RCMS控制服務器 項目式實驗

中圖分類號:G424 文獻標識碼:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdks.2016.02.044

隨著社會信息化的發展,計算機網絡給我們的生活、學習、工作帶來了翻天覆地的變化。而“計算機網絡技術”作為高校計算機應用專業的一門核心課程,是其他計算機專業課程的基礎,對于計算機專業學生的后續課程起著至關重要的作用。

1 計算機網絡技術實驗教學的意義及現狀

1.1 計算機網絡技術實驗教學的意義

計算機網絡課程中涉及了大量的概念、定義和協議等,而這些內容大都運行于計算機和網絡設備內部,非常抽象、空洞,僅僅通過理論教學很難讓學生理解和掌握。計算機網絡課程的教學有一定的難度,主要體現在以下幾個方面:(1)課程理論性較強,涉及的知識點抽象,不易理解,如網絡各層協議。(2)傳統的實驗教學模式以傳輸理論為主,這樣的課堂必將依托老師為中心,極大地限制了學生的獨立思考和創新能力。(3)計算機網絡技術發展非常迅速,如何能緊跟技術發展,保障教學內容不過時,也是一個重要問題。

實驗教學環節讓學生將理論聯系實際的最好途徑。例如通過協議分析軟件(如sniffer)捕獲網絡傳輸數據,對數據報文進行分析,讓學生更直觀地理解協議的構成和網絡數據的本質。再者實驗環節也是最能激發學生興趣,通過不同的線纜、將不同的設備連接起來,學生通過相應配置實現設備的互聯互通。學生容易取得成就感,調動積極性。因此,優秀的實驗教學設計對于學生學好本門課程,建立信心有著至關重要的作用。

1.2 計算機網絡技術實驗教學現狀

(1)缺乏配套的網絡實驗室。網絡實驗室是開展實驗教學的場所,其配套的軟硬件資源是實驗環節的根本,但由于網絡相關的設備資源購置成本高(如路由器、防火墻等),有些高校的教學長期徘徊在課堂講授和書本上,教學效果很不理想。

(2)實驗內容設計不科學。各高校因師資、硬軟件設施等差異,造成實驗內容差異大,部分高校的實驗教學僅是照本宣科,教學形式單一呈現為課堂講授,使得學生缺乏實踐機會。有些高校以書本理論為基礎開展實驗,各知識章節實驗獨立,缺乏聯系,不利于學生綜合應用能力的培養。

2 網絡實驗室設計

網絡實驗室是開展實驗教學的根本,網絡實驗室的建設可根據經費投入分兩種方式計劃。

2.1 以軟件模擬為主

目前計算機房是高校的基本配置,可以在機房環境上部署各類網絡模擬軟件,如Cisco Packet Tracer、net bison、sniffer、Ethereal、Tcpdump等,通過軟件模擬實驗環境,再配以HUB、交換、路由等低成本設備作為互聯示意,完成實驗教學。可以開展的實驗有各類交換、路由技術、以太網幀的構成、ARP協議及數據包構成、IP控制管理協議、TCP、UDP協議及通訊原理、SNMP協議與網絡管理和應用層協議等。

其優點是投入成本低,無需購買昂貴的專業設備,以軟件為主,省去了反復連接線纜的步驟,可以靈活的開展實驗,不受時間地域限制,學生上手快。缺點是簡單設備作為互聯示意,缺乏通用性,學生無法通過實驗掌握復雜網絡的物理拓撲,無法形成對真實網絡環境的直觀理解。

2.2 以真實設備為主

如果在經費條件允許的情況下,購買專業的網絡設備,通過實際設備鍛煉學生的動手實踐能力,達到學習的最佳效果。

其中實驗室內部按照功能可分為教學區,學生操作區、設備互聯區、應用服務部署區四個區域。教學區開展實驗教學活動,進行現場演示;學生操作區完成線纜制作、測試、設備調試等;設備互聯區完成設備的互聯互通,集中管理;各類應用服務器調試完畢后,集中部署區于應用服務部署區,類似于真實網絡中的DMZ區域,與真實環境對應,便于后續實驗中網絡策略的調試與部署。

設備互聯區可通過RCMS控制服務器方式進行管理,RCMS是一款專門針對網絡實驗室而開發的控制和管理服務器,它能統一管理和控制實驗臺上的多臺網絡設備,無需拔插網絡設備上的console線,便可以實現同時管理和控制多臺網絡設備。其本質是在一臺主設備的異步接口通過CAB-OCTAL-ASYNC電纜連接其他實驗設備console接口,通過遠程方訪問主設備對其他實驗設備進行集中管理和調試。

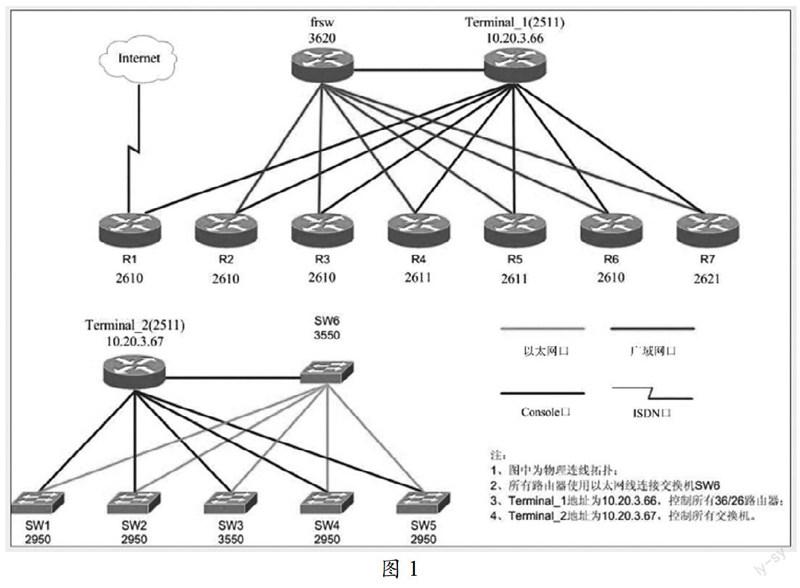

各實驗設備之間可以通過路由器的串行接口(Serial)、以太網口(Ethernet)進行多鏈路互聯,實現全毗鄰關系。在實驗時通過配置對應接口和線路在邏輯上實現互聯關系,完成組網。避免了重復插拔線纜的工作,同時也避免的設備接口的損耗。圖1為北京聯合大學文理學院網絡實驗室的設備互聯拓撲。

其中RCMS控制服務器中主設備的關鍵配置如下:

RCMS控制服務器可以設定多種登陸權限,保護設備的安全性。如,RCMS使用二級密碼機制,實驗室管理員使用level 15的密碼,可以執行所有的指令。而學生使用level 14的密碼,不能執行delete、rename、format、copy等可以對路由器的操作系統造成破壞的敏感指令。RCMS還提供“一鍵清”功能,在教師管理用機上簡單一個命令,就可以統一清除實驗臺上所有網絡設備的配置,方便學生多次實驗。

以硬件為主的建設方式初期投入高,后期為保證與主流技術同步,可定期更新設備板卡、模塊和線纜,并且及時升級設備IOS。由于學生可以通過實物開展實驗,對網絡設備、環境、配置方式和拓撲結構等都有直觀的理解,再配以科學的實驗內容,可以取得很好的教學效果。

3 實驗教學內容設計

實驗環境是基礎,實驗內容是靈魂。好的實驗內容設計應聯系實際,以應用為主導,學以致用。實驗內容可分為兩類:基礎式實驗和項目式實驗。

3.1 基礎式實驗

可按網絡層次劃分,包括物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層和應用層等。其中各層次的實驗有包括多個。如數據鏈路層實驗包括交換協議分析、生成樹應用與配置、VLAN應用與配置、PPP應用與配置等。

各層次實驗可劃分模塊,在每個知識章節完畢后進行練習。并且結合不同章節知識點,聯系實際應用把各個單獨的模塊自由組合,教師給出實際需求,讓學生自主設計組合完成。如鏈路層實驗模塊有生成樹STP、虛擬專網VALN以太網通道和PPP鏈路捆綁等。通過理論結合實際網絡環境可以給出基于數據鏈路層的網絡備份方案設計,讓學生自主選擇技術并實現。設計方案可以是MSTP+VLAN技術、EthernetChannel+VLAN或PPP鏈路捆綁等多種組合。通過模塊化的方式拓展了實驗的靈活性,以學生為主導,培養學生自主創新的意識和能力。

3.2 項目式實驗

凱茲博士提出了以學生為本的教學方法——項目式教學模式,主要的教學方式是以學生為主,教師為輔指導學生完成項目學習過程,讓學生自主完成教學內容。學生有組織地、有計劃地自我安排學習行為,處理解決項目困難和問題。這種學習方式極大地調動了學生的學習能動性和積極性,提升了學習興趣。項目化學習模式也成為以學生為主教學方式的典型性范例。項目式實驗教學方法被認為是計算機學科教育中非常有效的方法,該方法的特點包括:(1)具有系統性、整體性和相互關聯的特點。(2)與現實生活或工程實際緊密相關。(3)融合了問題教學法和探究教學法,老師設計項目,學生在完成項目的過程中,發現問題、探索問題并最終解決問題。

結合計算機網絡項目,可將項目式實驗分為四個階段:需求、設計、實施、維護與測試。

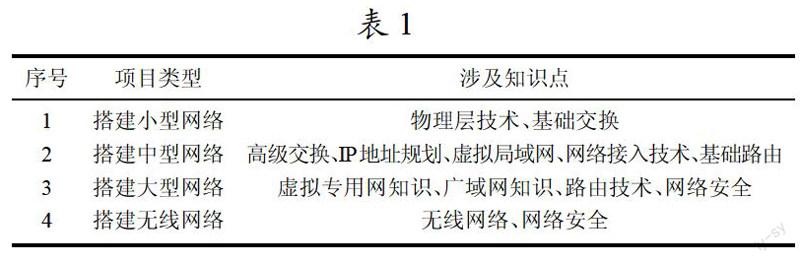

項目內容結合書本教授的進度,以周期性方式開展。如某企業建業最初的網絡設計,隨著企業業務發展的不同階段對網絡的需求,逐步從將知識點引入。每個周期的網絡設計與實施都要經歷需求、設計、實施、維護與測試這四個階段。保證在熟悉原有知識點的同時,逐步的將新章節的知識點引入到實際應用之中。同時還可將學生分組,每組負責一個周期不同階段的內容。在不同周期每組輪換,這樣及練習了學生的團隊協調能力,又照顧到各組學生都能對每個階段的知識點的掌握。根據課程進度,模擬出4個項目場景,具體內容見表1。

在實驗過程中應發揮學生學習的主體地位,從方案設計到設備選型和技術實現,由學生自主討論、設計和實驗。老師的角色一方面是客戶,對設計的網絡提出要求,對學生設計方案進行講評;另一方面為學生提供技術支持,引導學生將理論應用到實際中。

4 實驗效果評價

實驗教學的結果評定應貫穿整個實驗過程,應根據每個學生的分工,每組學生負責的任務綜合評定。另外,在實驗過程中應關注學生的寫作能力、溝通能力、思維能力、分析解決問題能力、團隊協調能力、創新能力和總結能力,注重學生的能力培養。在實驗過程中教師要全程參與,從輔助的角度引導學生,讓學生在團隊協作的氛圍中發現問題、解決問題并最終體會到項目成功帶來的喜悅感和成就感。

5 結語

中國有句古話:“授人以魚,不如授人以漁”,綜合性實驗和設計性實驗是培養學生理論聯系實際的重要途徑,并能為學生主動學習、團隊協作和全面發展提供空間。另外,項目內容的設計也是至關重要的,要做到符合實際需求,貼合學生層次,突出課程重點知識。

參考文獻

[1] 劉利強,王岳斌.計算機專業實踐教學改革探索.實驗科學與技術,2013.2.

[2] 付雪峰,劉有珠,徐文飛,鄧少波.計算機網絡課程實驗教學探討.南昌工程學院學報,2008.4.

[3] 錢權,張瑞,袁方.計算機網絡課程中的項目式實驗教學.實驗室研究與探索,2013.5.

[4] 琚生根,陳黎,周剛,王相國.計算機網絡實驗課程的教學探討.實驗技術與管理,2013.4.

[5] 陳鳴,謝鈞,劉鵬,陳衛衛,胡谷雨,許博,張國敏,邢長友.計算機網絡課程中的科學思維訓練.中國大學教學,2013.3.

[6] 黃鎮建,蔡群英,王相國.計算機網絡實驗教學的創新.實驗技術與管理,2013.3.