只能在語(yǔ)言當(dāng)中

吳亮++黃德海++走走

黃德海:《朝霞》這部長(zhǎng)篇的構(gòu)想,大約是從什么時(shí)候開(kāi)始的?又是從什么時(shí)候開(kāi)始,確定了寫(xiě)出這樣一部事先并未完全想好的小說(shuō)?你曾經(jīng)隨口感慨過(guò):“難以置信!這部只用了五個(gè)月的時(shí)間就寫(xiě)就的長(zhǎng)篇小說(shuō),但是作者為此已經(jīng)準(zhǔn)備了半個(gè)世紀(jì)……”為此準(zhǔn)備的半個(gè)世紀(jì),包括哪些方面?精神的?寫(xiě)作的?閱讀的?對(duì)社會(huì)的觀察?是不是正是目前的寫(xiě)作形式,把此前累積的能量都調(diào)動(dòng)起來(lái)了?

吳亮:寫(xiě)小說(shuō),就為了有點(diǎn)想象空間,不要那么落實(shí),就是這個(gè)很簡(jiǎn)單的原因。寫(xiě)作寫(xiě)到現(xiàn)在,我從來(lái)沒(méi)有想過(guò)要寫(xiě)小說(shuō)。我1980年代、1990年代曾經(jīng)寫(xiě)過(guò)幾篇小說(shuō),寫(xiě)著玩的,一個(gè)故事,甚至是做了一個(gè)夢(mèng),我就給寫(xiě)成了短篇。很快,兩小時(shí)就能寫(xiě)完。給《收獲》寫(xiě)過(guò)一個(gè)短篇,一萬(wàn)多字,起因是我連續(xù)做了兩個(gè)夢(mèng),第一天做了第一個(gè)夢(mèng)之后第二天又接了一個(gè)夢(mèng),把前一天的夢(mèng)接完,太奇怪了,就起念頭寫(xiě)出來(lái)。那時(shí)候大量看影片,思維、想象完全在電影當(dāng)中。在家里看影片的感覺(jué)跟在電影院不一樣,電影院就是集體關(guān)進(jìn)一個(gè)黑房子,在家里,房間開(kāi)著,可以上廁所,可以停一停,它是在一個(gè)現(xiàn)實(shí)當(dāng)中有另外一個(gè)非現(xiàn)實(shí),同時(shí)出現(xiàn),感覺(jué)特別迷幻。當(dāng)時(shí)一天看四部電影,太厲害了,內(nèi)容完全都混掉了。這種觀看電影的經(jīng)驗(yàn)就在夢(mèng)里呈現(xiàn)出來(lái),帶有預(yù)言性質(zhì)。當(dāng)時(shí)我和西飏有來(lái)往,西飏那

會(huì)在寫(xiě)小說(shuō),我把這兩個(gè)夢(mèng)記下來(lái)之后稍微夸張了一下講給他聽(tīng),他說(shuō)完全像電影一樣。我就把它寫(xiě)出來(lái)給了程永新,后來(lái)就在《收獲》發(fā)了一次,又在北島的《今天》發(fā)了一次。(走走注:1991年《收獲》第2期,《吉姆四號(hào)》)

這完全是偶然,我這前半生,雖然各種文體都寫(xiě)過(guò),尤其評(píng)論,我總是要變換一些花樣,語(yǔ)言游戲還是挺熱衷的,但確實(shí)沒(méi)有想過(guò)要寫(xiě)小說(shuō)。1990年代以后寫(xiě)些隨筆,就把自己帶進(jìn)去了,有些時(shí)候用第三人稱,有些時(shí)候用第一人稱,開(kāi)始有了一些敘事,發(fā)現(xiàn)自己敘事還可以,但寫(xiě)不長(zhǎng),我平時(shí)對(duì)日常生活不是很注意。再往下寫(xiě)的時(shí)候就抓不住了,這是我很大的缺陷,只能在語(yǔ)言當(dāng)中。所以你們看《朝霞》,就像是一個(gè)個(gè)鏡頭,有的是十五秒,也有的是五十秒,每一自然段,不是持續(xù)性很長(zhǎng)的。

到了2000年以后,我出過(guò)一些散文集,有一點(diǎn)小小的敘事在里面,汪民安說(shuō),老吳你敘事能力很強(qiáng)。雖然那時(shí)候大家基本已經(jīng)相互不看東西了,可是我還愿意為朋友寫(xiě)作,對(duì)我來(lái)說(shuō),朋友的評(píng)論很重要,我不知道讀者在哪里。那時(shí)候我仍然沒(méi)有什么敘事的欲望,就因?yàn)槲覍?xiě)了一本《我的羅陀斯》,后來(lái)金宇澄也說(shuō),吳亮你敘事能力很好,很能講故事。那本書(shū)一開(kāi)始也沒(méi)有想講故事,就像我在后記中講的,“2009年秋季,當(dāng)李慶西和蔡翔差不多同一天囑我為他們共同編輯的《書(shū)城》雜志撰寫(xiě)專欄的時(shí)候,不假思索的我欣然同意了”,我不是一個(gè)非常有主動(dòng)性的人,沒(méi)什么計(jì)劃。當(dāng)年我寫(xiě)了一篇《藝術(shù)家和友人對(duì)話》,周介人說(shuō)你可以寫(xiě)一本書(shū)了,你有這個(gè)潛力,于是我就寫(xiě)了。我的潛力都是人家發(fā)現(xiàn)的,一直是別人推著我。

《書(shū)城》約我寫(xiě)書(shū)評(píng),我說(shuō)現(xiàn)在那些書(shū),我已經(jīng)看不過(guò)來(lái)了,太多了,而且那些書(shū)大家都在看,再說(shuō)有什么好說(shuō)的?我說(shuō)不出更好的觀點(diǎn)。要不然,我就寫(xiě)寫(xiě)1970年代所讀過(guò)的那些舊書(shū)吧,那些書(shū)名你們一定也很熟悉。那時(shí)候我們沒(méi)有書(shū)看,所以每一本書(shū)都很新鮮,我們?cè)谵r(nóng)場(chǎng)、鄉(xiāng)下都看書(shū)。我這個(gè)專欄是從2010年開(kāi)始第一篇一直到2011年,一共寫(xiě)了十八篇。寫(xiě)第一篇的時(shí)候沒(méi)有想過(guò)要寫(xiě)一個(gè)系列,后來(lái)他們說(shuō)那篇文章簡(jiǎn)直就是一個(gè)序言,點(diǎn)出了很多線索,每個(gè)線索都可以寫(xiě)一篇文章。因?yàn)槲覍?xiě)出了一個(gè)當(dāng)時(shí)讀書(shū)的氛圍,從我中學(xué)剛剛畢業(yè)進(jìn)入工廠開(kāi)始,每一篇題目,就成了我書(shū)里面的章節(jié),當(dāng)時(shí)的題目叫《我的閱讀前史》,圍繞著書(shū)帶出了很多人,譬如這書(shū)是爸爸的、祖父的、鄰居的、同學(xué)的,順便就把那些朋友說(shuō)一說(shuō),我是因?yàn)闀?shū)認(rèn)識(shí)那些人的。所有的人都在這里,所有的人都真實(shí)。我當(dāng)時(shí)做工人混病假,就是為了贏得讀書(shū)時(shí)間。

剛開(kāi)始寫(xiě)的時(shí)候就是圍繞著書(shū),我沒(méi)想過(guò)要寫(xiě)回憶錄,寫(xiě)到中間發(fā)現(xiàn),這個(gè)時(shí)代出現(xiàn)了。我開(kāi)始有意識(shí)加強(qiáng)那些人物的命運(yùn),比如我的鄰居有自殺的、被抄家的,諸如此類。這是我第一次以敘事為主要手段的寫(xiě)作。人民文學(xué)出版社出書(shū)前,我最后寫(xiě)后記,順手寫(xiě)了一句:“《我的羅陀斯》,一本回憶錄,說(shuō)不定它將是我多卷回憶錄的第一卷,或其中之一。”現(xiàn)在回頭看,那本書(shū)就是閱讀的回憶錄而已,不是我的回憶錄,因?yàn)槲一旧蠜](méi)有談自己。2012年我開(kāi)始給《上海文學(xué)》寫(xiě)專欄,寫(xiě)了五六期,后來(lái)因故沒(méi)有狀態(tài)繼續(xù)寫(xiě)了,這是外部原因。過(guò)了一段時(shí)間我又想接著寫(xiě)下去,感覺(jué)語(yǔ)感已經(jīng)接不上了,我的語(yǔ)感很難改變,寫(xiě)不下去的主要障礙是,我沒(méi)有辦法真實(shí)地回憶這段歷史。

1970年代,從宏觀來(lái)說(shuō)是“文革”時(shí)代,后來(lái)講發(fā)展,“文革”是被否定了,對(duì)“文革”中的一些事可以適當(dāng)?shù)亍⒂泄?jié)制地描述;還有一點(diǎn),那時(shí)我在成長(zhǎng)過(guò)程中,我被蒙蔽,我思考很淺,都是歷史環(huán)境造成的;我寫(xiě)的人都是我爸爸媽媽鄰居,都是我私人朋友,少年時(shí)代的朋友,都沒(méi)什么問(wèn)題,當(dāng)然有的鄰居名字改了改,但1980年代以后我怎么寫(xiě)?我完全成熟了,我是以寫(xiě)作為生的評(píng)論家,任何事情都應(yīng)該有觀點(diǎn),中國(guó)意識(shí)形態(tài)特別和文藝和寫(xiě)作有關(guān),我經(jīng)歷很多,我能寫(xiě)嗎?我真正的態(tài)度,我和朋友大量的討論,能寫(xiě)嗎?我又怎么寫(xiě)1980年代末?我是直接寫(xiě)自己1990年代初精神狀態(tài)?就是一下子,時(shí)間在那里,一切關(guān)系全部中斷,不想出門(mén),無(wú)聊、喝酒、聽(tīng)音樂(lè),諸如此類,必須要回到這個(gè)現(xiàn)實(shí),我寫(xiě)了1980年代初和1990年代初,1980年代末沒(méi)辦法觸及。另外一點(diǎn),我的成年時(shí)代,我認(rèn)識(shí)那么多人,少說(shuō)也有幾十個(gè),多則一兩百個(gè)有名有姓的,我都還記得,我能夠直呼其名嗎?他講的話我能說(shuō)嗎?也許他會(huì)賴賬,或者他已完全忘記。

我本來(lái)想寫(xiě)三部曲,先寫(xiě)1980年代,然后再寫(xiě)新世紀(jì),但就是上述這些原因想來(lái)想去,沒(méi)能寫(xiě)下去。

至于寫(xiě)這個(gè)長(zhǎng)篇,有兩件事情對(duì)我觸動(dòng)很大,是直接產(chǎn)生促成關(guān)系的。一是程德培的寫(xiě)作,他六十歲以后寫(xiě)的那些文章,大部分都發(fā)在我主編的《上海文化》上,他談笑風(fēng)生打麻將寫(xiě)文章,寫(xiě)得還比以前好很多。還有金宇澄,六十歲這一年拿出了《繁花》。我想,原來(lái)六十歲還是有很多可能性的,我也六十了,就一直想著,有空我要寫(xiě)一本書(shū),但沒(méi)有寫(xiě)過(guò)一個(gè)字。2015年8月26日,老金跑到我辦公室來(lái)玩,“吳亮,你寫(xiě)小說(shuō)啊”。他以前也講過(guò)這話,但我到那時(shí)動(dòng)心了,我說(shuō)怎么寫(xiě)?他說(shuō)你也在“弄堂網(wǎng)”上寫(xiě)嘛,我說(shuō)這個(gè)我有興趣,他說(shuō)“弄堂網(wǎng)”那批人都是老上海,知道一點(diǎn)文學(xué),不會(huì)給寫(xiě)作者構(gòu)成很多干擾,他們喜歡懷舊。我說(shuō)好,現(xiàn)在不要大家都看到。我決定試試看,有一個(gè)構(gòu)思出現(xiàn)了。這天以前,我真是沒(méi)有想過(guò)寫(xiě)小說(shuō),沒(méi)有真正地起念。上“弄堂網(wǎng)”注冊(cè)需要一個(gè)網(wǎng)名,我一看,別人起的都是什么“老爺叔”、“三娘舅”,就不想弄一個(gè)中國(guó)名字,干脆弄一個(gè)奇怪的名字吧。我有個(gè)朋友在北方,叫八爺,感覺(jué)挺牛的。“八爺”太張揚(yáng),于是改成諧音的巴耶,又似乎缺一個(gè)字,就加了興隆的“隆”,注冊(cè)好以后我就上網(wǎng),再看“隆巴耶”這個(gè)名字,好像似曾相識(shí),像是巴爾扎克小說(shuō)里的某個(gè)人物。

接下來(lái)就需要一個(gè)小說(shuō)名字。當(dāng)時(shí)隨手取了一個(gè),非常簡(jiǎn)單,“昨天不再來(lái)”,然后,8月27日這天,我寫(xiě)了第一段。假如你們有興趣可以上去看看,看了之后就可以知道我的寫(xiě)作頻率。每天寫(xiě)了多少,都是什么時(shí)候?qū)懙摹O旅嬗腥烁l(fā)問(wèn):這個(gè)人什么時(shí)候睡覺(jué)?我每?jī)蓚€(gè)小時(shí)寫(xiě)一段,感覺(jué)中間沒(méi)有間斷。有時(shí)早上兩點(diǎn)發(fā)一條,三點(diǎn)半一條,六點(diǎn)又一條,我馬上進(jìn)入非常亢奮的狀態(tài)。

走走:最早出現(xiàn)的那個(gè)開(kāi)始講故事的人物,是誰(shuí)?阿諾?少年的你?

吳亮:阿諾就是阿諾,一開(kāi)始他沒(méi)有名字,他只是我講的故事中的另一個(gè)視角,同時(shí)又是劇中人,慢慢地,這個(gè)當(dāng)年才十幾歲的男孩與故事里的許多角色形成了對(duì)話關(guān)系,其他人必須稱呼他的名,于是他就叫阿諾了。

《朝霞》的寫(xiě)作過(guò)程很難復(fù)述,為此思考的許多東西還記得不少,就是那個(gè)“寫(xiě)作中的狀態(tài)”和“情緒與對(duì)話”以及“即時(shí)靈感”怎么出來(lái)的,我都無(wú)法解釋。最焦慮的,是在辦公室里走來(lái)走去,一個(gè)字都寫(xiě)不出……一家之言,靈感,就是一種瞬間的或短時(shí)段的人格分裂與鬼神附體。一般都在半小時(shí)左右,一種迷狂狀態(tài),手腦不分。

黃德海:過(guò)來(lái)了,那些焦慮的時(shí)間變得幸福。

吳亮:啊哈,德海見(jiàn)證了這些……

黃德海:見(jiàn)到了焦慮的惶惑,也見(jiàn)證了那些不可替代的萌生時(shí)的動(dòng)人活力。

吳亮:寫(xiě)到一小半以后我自己對(duì)自己比較意外、比較欣喜的是,我寫(xiě)具體的東西很好,我以前覺(jué)得我可能寫(xiě)不好,我可能會(huì)用自己的晦澀和看不懂來(lái)嚇唬人家,我想我很可能會(huì)這樣。但是不是。2月5號(hào)下午,《朝霞》寫(xiě)下最后一個(gè)句點(diǎn),疲憊而嗜睡,醒來(lái)則無(wú)聊,讀書(shū)無(wú)法集中精力……如果這個(gè)狀況不改變,是否要考慮再寫(xiě)一個(gè)能夠讓我興奮的東西?要積蓄能量……然后,等待契機(jī),沖動(dòng)不可抑制,《朝霞》就是這樣的,這個(gè)情況還會(huì)有第二次嗎?

走走:德海你身為青年評(píng)論家,怎樣看待《朝霞》這樣一個(gè)文本?還記得自己當(dāng)初讀到《朝霞》時(shí),是怎樣的感受嗎?

黃德海:開(kāi)始讀的時(shí)候,我覺(jué)得一個(gè)龐然大物來(lái)了,遲緩、沉重、憂心忡忡,甚至有些滯澀,處處是阻礙。這時(shí),就像看到水面整塊的平靜涌起,慢、大,甚至是安靜的,但你知道,大魚(yú)來(lái)了!

吳亮:德海閱讀《朝霞》,與我寫(xiě)《朝霞》有個(gè)根本不同:他讀的時(shí)候,后面有個(gè)大東西等他;我寫(xiě)的時(shí)候,后面什么東西都沒(méi)有!每寫(xiě)一段或連續(xù)寫(xiě)幾段,得意和惶恐交替出現(xiàn)……惶恐的不是剛才寫(xiě)得不好,而是根本不知道往下怎么寫(xiě)!我寫(xiě)評(píng)論從未惶恐。

走走:為什么?手熟?已知和未知的不同?

吳亮:寫(xiě)評(píng)論對(duì)自己要說(shuō)什么很明確。寫(xiě)小說(shuō)完全不同。

走走:小說(shuō)更需要解決的不是“說(shuō)什么”,而是“怎么說(shuō)”?

吳亮:每個(gè)人物都有自由意志,可能性太多了。

走走:德海你覺(jué)得《朝霞》是在你的情感體系、思想體系之中還是之外?

黃德海:對(duì)這本小說(shuō),我覺(jué)得最有意味的是,它漸漸地延伸出(或者確切地說(shuō),生長(zhǎng)到)作者開(kāi)始沒(méi)想到的很多角落,包括思考的、情感的、身體的……這些角落原先就在,可是一個(gè)虛構(gòu)文本把這些角落照亮,緩緩顯露出來(lái),這是虛構(gòu)給予寫(xiě)作者的報(bào)償,同時(shí)也是挑戰(zhàn)。因此,以我對(duì)吳亮的認(rèn)識(shí),有些方面是在我情感和思想體系之內(nèi)的,有些則遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我的“前見(jiàn)”。

走走:能具體講講這內(nèi)和外嗎?比如你的“前見(jiàn)”是什么,你對(duì)文本的潛在判斷建立在什么基礎(chǔ)上?可能只有知道一個(gè)評(píng)論家所代表的普遍視野之后,我們才能更容易理解這一個(gè)文本的位置?

黃德海:其實(shí)不是。因?yàn)槟銌?wèn)到我的情感和思想體系,我不得不先說(shuō)此前的情形。除開(kāi)這個(gè),這個(gè)小說(shuō)本身有自己的意義(不是每個(gè)人都是對(duì)作者非常了解了才去讀一本書(shū),不是嗎?),這意義在于,盡管作品建立在虛構(gòu)基礎(chǔ)上,也并不是連貫性的故事,甚至有些跳躍和拼貼,但其中的情感和思想?yún)s是完整而豐富的,有所寫(xiě)那個(gè)時(shí)段的總體感。更有意思的是,作品居然在這些之上有一種自帶的反思功能,你在作品里感受到的,更多的是那種反思的力量,也就是我們說(shuō)的思想性。

走走:你們覺(jué)得思想這個(gè)詞適合用來(lái)形容《朝霞》嗎?

吳亮:你用了“思想”概括這個(gè)小說(shuō)的特征,問(wèn)我對(duì)這樣“形容”有什么意見(jiàn),我想可能有兩個(gè)原因讓你提出這個(gè)看法:一是小說(shuō)作者是個(gè)批評(píng)家,二是小說(shuō)本身確實(shí)涉及了許多知識(shí)領(lǐng)域……當(dāng)然,《朝霞》中有不少涉及思想的情節(jié)與段落,對(duì)話、讀書(shū)札記、引用典籍、作者或敘述者的議論等等,毫無(wú)疑問(wèn),這些內(nèi)容都是直接思想的,懷疑、來(lái)自正統(tǒng)體系的反詰、其他體系的接觸、邏輯與常識(shí)、甚至接近于危險(xiǎn)邊緣的想法、不為人知的獨(dú)立思考等等,這些思想活動(dòng)在那個(gè)年代從來(lái)就沒(méi)有被徹底清除,要不然就無(wú)法解釋1976年之后的思想解放運(yùn)動(dòng)與改革開(kāi)放,不過(guò)同時(shí),正如你不斷提醒我的,這個(gè)必要部分的表達(dá)在技術(shù)上非常困難,這的確讓我難以放手來(lái)寫(xiě),現(xiàn)在的定稿對(duì)原稿做了許多無(wú)可奈何的刪改,這樣一來(lái),思想的含量與直接性都產(chǎn)生了一定程度的減弱,但是反過(guò)來(lái)說(shuō),說(shuō)不定所謂思想性的弱化對(duì)小說(shuō)的藝術(shù)性和多義性以及模糊性是有好處的,把人物放到歷史情境中,同時(shí)把作者放在歷史情境中,讓讀者與作家同行自己去思想吧!

從宏觀到微觀,從古代到當(dāng)下……它們都有具體的抓手,也有幾次天馬行空式的,好像從這座城市頭上掠過(guò)的風(fēng)……我難以還原寫(xiě)作時(shí)的思維過(guò)程,我更喜歡他們談話中無(wú)意抖落出來(lái)的知識(shí),而不是那幾段郵票與熱帶魚(yú)的,太像上課,勞尼舅舅的雜碎閑扯很好,很松弛,從容和無(wú)意義……

黃德海:我對(duì)這個(gè)作品的思想性段落——如果非要這么稱呼的話,懷著非常濃烈的興趣,一方面是剛才吳亮說(shuō)的,不管在什么情形下,思想并沒(méi)有完全消失或被同質(zhì)化。同時(shí),小說(shuō)擯棄思想性似乎是一種“藝術(shù)正確”,但思想從沒(méi)在小說(shuō)里絕跡,只是很多所謂的思想不過(guò)是平庸的常識(shí)。這個(gè)小說(shuō)中的思想,沒(méi)有脫離人物,而這些思想,即使現(xiàn)在,也仍然是很多人的思維死角。在這個(gè)意義上,這本被吳亮自己認(rèn)為回到了19世紀(jì)寫(xiě)法的小說(shuō),可以認(rèn)為是回到了小說(shuō)有更龐雜容量,也有更堅(jiān)韌活力的傳統(tǒng)。而在小說(shuō)越來(lái)越孱弱的今天,這活力,對(duì)我來(lái)說(shuō)就是一種新的東西(因?yàn)楝F(xiàn)在的思想進(jìn)入,已經(jīng)不是小說(shuō)的本能,而是思考的結(jié)果)。

走走:這部長(zhǎng)篇某種角度上說(shuō)是反小說(shuō)、拒絕讀者的,沒(méi)有必然的開(kāi)頭,也沒(méi)有必然的結(jié)尾。讀者其實(shí)可以從99節(jié)的任意一節(jié)開(kāi)始閱讀,也可以隨意中止、繼續(xù)……小說(shuō)目前的開(kāi)頭第一句是“邦斯舅舅回到溧陽(yáng)路麥加里的那年已經(jīng)六十五歲了”,但其實(shí),小說(shuō)中敘述的主要時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于這個(gè)開(kāi)始,許多事早已發(fā)生。結(jié)尾是“阿諾睡著了,他夢(mèng)見(jiàn)了馬思聰”。其實(shí)在這句話之前,“文革”已然結(jié)束,許多事已經(jīng)在無(wú)動(dòng)于衷地繼續(xù)前行……對(duì)于你來(lái)說(shuō),這個(gè)小說(shuō)存在明確的起點(diǎn)和終點(diǎn)嗎?也許就像這個(gè)世界,沒(méi)有必然的起點(diǎn)和終點(diǎn)?

吳亮:我現(xiàn)在可以用評(píng)論者的眼光看《朝霞》了。重讀,發(fā)現(xiàn)了中間部分的復(fù)雜性,尤其在于敘事形式與信息的紛繁,有隱喻也有莫名之處。因?yàn)楹蟀氩糠值倪^(guò)于吸引人,包括吸引我自己,中間部分的復(fù)雜性、隱喻、思想以及形式意味,會(huì)被忽略或擱置。中間部分,是渾沌……

小說(shuō)采取了回述的形式展開(kāi),敘事中的順序不是完整連貫從一個(gè)起點(diǎn)均勻地向此刻走來(lái),而是根據(jù)敘事者的片斷記憶、一個(gè)單元一個(gè)單元呈現(xiàn),它們招之即來(lái),偶然、浮現(xiàn)、追述、聯(lián)想、喚醒、回憶……它的視角與時(shí)間意識(shí)是主觀的,同時(shí)又是盡可能忠實(shí)于客觀時(shí)間與客觀真實(shí)的,某種程度上,這是一部起源于現(xiàn)代小說(shuō)形式觀念、卻漸漸回到19世紀(jì)傳統(tǒng)小說(shuō)形式與19世紀(jì)文學(xué)精神的虛構(gòu)作品。

整個(gè)小說(shuō)從阿諾先后離開(kāi)牛皮筋與殷老師回到纖纖身邊后,戲劇性開(kāi)始凝聚起來(lái)了,敘事形式漸漸簡(jiǎn)化了,好像一個(gè)主旋律誕生,郵票聚會(huì)、天津館雪夜吃餃子、老鼠與貓系列事件、無(wú)名信、被掩蓋的洪災(zāi)報(bào)信人、賀子藍(lán)的出現(xiàn)……

19世紀(jì)在這個(gè)意義上歸來(lái)了。

走走:那在你看來(lái),19世紀(jì)的文學(xué)精神是什么?

吳亮:19世紀(jì)小說(shuō)的要義:命運(yùn)、性格、個(gè)性……我本來(lái)以為我會(huì)寫(xiě)出一個(gè)非驢非馬的作品,結(jié)果沒(méi)有。讓小說(shuō)中的人物思考是19世紀(jì)的,讓作者直接在小說(shuō)中議論也是19世紀(jì)的,“回到19世紀(jì)”包括這一層意思。

黃德海:小說(shuō)在18世紀(jì)就這樣,19世紀(jì)已經(jīng)整飭多了。如果把小說(shuō)的源頭追溯得更早,那么較早期的希臘長(zhǎng)篇敘事,更是思想的。我覺(jué)得吳亮這里說(shuō)的“回到”,更像是“復(fù)興”的意思,把一個(gè)過(guò)去的東西,在現(xiàn)時(shí)代復(fù)活,重新有意義。

吳亮:我的個(gè)人自我啟蒙,統(tǒng)統(tǒng)在1970年代完成的,思想來(lái)源即19世紀(jì),個(gè)人經(jīng)驗(yàn)啊。撇開(kāi)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)不論,19世紀(jì)離我們最近,此其一;19世紀(jì)世界大變局開(kāi)始,此其二。故19世紀(jì)非常非常重要。

黃德海:可是你對(duì)很多新藝術(shù)形式的確認(rèn)和新的寫(xiě)作方式的嘗試,也似乎讓人覺(jué)得你的思想來(lái)源經(jīng)過(guò)特殊的調(diào)整……

吳亮:1970年代末開(kāi)始接觸薩特、弗洛伊德,1980年代初起全面接觸現(xiàn)代主義,現(xiàn)實(shí)主義刀槍入庫(kù)了。

黃德海:現(xiàn)在,通過(guò)小說(shuō),又出來(lái)啦(微笑)。

走走:這部長(zhǎng)篇形式上是會(huì)令期待強(qiáng)情節(jié)的讀者生畏的,涉及的知識(shí)面即使不是深邃至少也是繁雜的,充滿各種象征(模型、鼠災(zāi)、手繪地圖……)與縱橫恣肆的旁征博引(古詩(shī)、《圣經(jīng)》段落、歌詞……),像邦斯舅舅的信就很有趣,涉及醫(yī)學(xué)、煙草等方方面面的小知識(shí)。

吳亮:如你指出的“繁雜”倒是我計(jì)劃中的,這不僅來(lái)自我的部分經(jīng)驗(yàn),也來(lái)自我后來(lái)了解到的其他同代人的間接經(jīng)驗(yàn)。真實(shí)生活中我有個(gè)舅舅,寫(xiě)的家信中經(jīng)常有這樣的東西,但是沒(méi)有我寫(xiě)的那么專業(yè)。我其實(shí)是削掉了很多,很多枯燥的東西給削掉了,把一些想象出的經(jīng)驗(yàn)放在這當(dāng)中。我一直有一個(gè)看書(shū)的習(xí)慣,筆記一直有的,筆記本是商務(wù)印書(shū)館的,薄薄的,做得很漂亮。現(xiàn)在家里有二十來(lái)本,都沒(méi)有寫(xiě)完,不同類型的我都記在里面,有抄的,有感想,也有一些關(guān)鍵詞,還有我想寫(xiě)的東西,諸如此類,很亂。

每次看這一大堆筆記,看到一半就不看了,因?yàn)橛X(jué)得太亂。另外加入微信以后,不知道你們看沒(méi)看過(guò)我的微信?每天晚上我都要東拉西扯發(fā)五六條,都是我每天讀書(shū)的印象或者是思考的問(wèn)題。從工廠時(shí)代我就開(kāi)始養(yǎng)成這樣的習(xí)慣,每天都要看書(shū)。我工作的地方是一家很小的廠,我在那里學(xué)會(huì)了抽煙,只有抽煙的時(shí)候,不工作是合法的,連續(xù)抽煙就可以連續(xù)不上班。那時(shí)都不講效率,上班的時(shí)候大家都在偷懶,很松散,工廠里面有很多空子可以鉆。躲在什么地方看書(shū),都可以。甚至有的老師傅拿《解放日?qǐng)?bào)》在廁所里面一坐就是半個(gè)小時(shí)。1970年代末那會(huì)兒,我還在廠里,開(kāi)始管得嚴(yán),我看書(shū),我們廠長(zhǎng)看到就扣工資,“看書(shū)就看書(shū),還看‘馬列?”這話很惡毒,好像我在裝什么蒜,后來(lái)就沒(méi)有辦法拿書(shū)看了。那時(shí)我訂了幾份雜志,一份是《歷史研究》,一份是《經(jīng)濟(jì)研究》,還有一份叫《哲學(xué)譯叢》,另一份忘記了,總共四份雜志。花了我很多錢(qián),應(yīng)該很珍貴吧?我太渴望讀書(shū)了,就一篇篇論文兩頁(yè)三頁(yè)給撕下來(lái),折成豆腐干拿在手里,沒(méi)事就看,每天細(xì)讀一篇文章,總不能再把我的紙頭收走吧。就是到了這種程度。說(shuō)我自學(xué)成才實(shí)際上是抬舉我了,我就覺(jué)得看書(shū)的時(shí)候最充實(shí),真正的充實(shí),看文字比工作有意思,沒(méi)有想過(guò)看了有什么用。

走走:你現(xiàn)在每天都看些什么書(shū)呢?

吳亮:非常雜。中國(guó)的作品也看,但中國(guó)文學(xué)還是看得少。只是不太說(shuō),大家都在做這個(gè)事,我說(shuō)不看,不太禮貌。確實(shí)我年紀(jì)大了,眼睛要看一些更重要的東西,所以就看得少一點(diǎn),寫(xiě)這個(gè)小說(shuō),我使用了大量讀書(shū)筆記,有直接抄錄,也有自己想象,還有許多有趣內(nèi)容沒(méi)有用上。

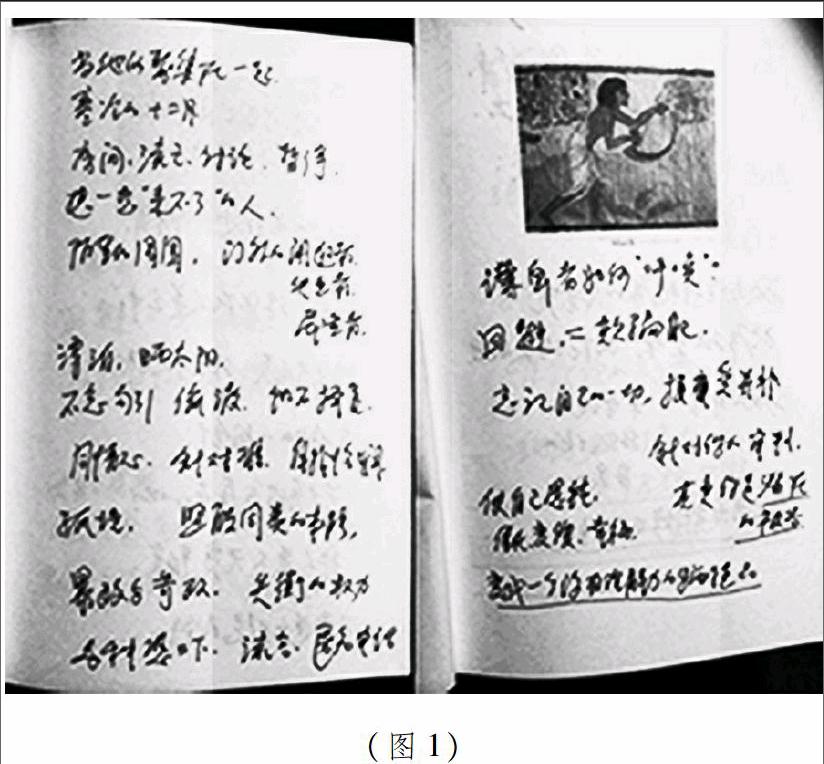

找到兩頁(yè)沒(méi)有使用的“提示”:前一頁(yè),原計(jì)劃寫(xiě)林林與幾個(gè)人的秘密活動(dòng),后放棄;第二頁(yè),好像應(yīng)該放在內(nèi)心獨(dú)白中,不確定的主體……(見(jiàn)圖1)

另一本:左側(cè)是核心觀念,用來(lái)提醒;右側(cè)關(guān)于大衛(wèi)·鮑伊,沒(méi)有撕掉……(見(jiàn)圖2)

在我本來(lái)預(yù)想中,想捏造一些并不存在的知識(shí),或扭曲一些知識(shí),結(jié)果沒(méi)有實(shí)行,其實(shí)應(yīng)該有這個(gè)。曾經(jīng)的常識(shí),后被認(rèn)為是謬誤,不勝枚舉:牛頓都相信過(guò)煉金術(shù),拿破侖相信奎寧可以治百病。

我在翻我筆記的時(shí)候想再寫(xiě)一個(gè)小說(shuō),把我這些讀書(shū)筆記放進(jìn)去。里面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)主要的人物,他和很多人交往,他回到家里每天一直寫(xiě)回憶錄,把自己的思考也放進(jìn)去。但是他最終一直沒(méi)有辦法寫(xiě)完。我就是想寫(xiě)一個(gè)寫(xiě)作的過(guò)程,當(dāng)然這僅僅是一個(gè)概念而已,還沒(méi)有著手。

走走:《朝霞》的敘述風(fēng)格大大挑戰(zhàn)了當(dāng)前的快速消費(fèi)文化,我覺(jué)得適合這個(gè)文本的理想的讀者是愿意與作者共同創(chuàng)造的,創(chuàng)造的是經(jīng)由你的經(jīng)驗(yàn)捕捉到的自己的經(jīng)驗(yàn),還有意識(shí)的跳躍、變動(dòng)。這部長(zhǎng)篇令我著迷的還有,它瓦解了單一向度的大敘事,是一群微小的小敘事所組成,每段敘事各自擁有一個(gè)人物的一個(gè)面向的生活,有趣的就是,小說(shuō)從少年阿諾開(kāi)始寫(xiě)起,到結(jié)尾他長(zhǎng)大成人,我們讀者其實(shí)不知道那些瑣碎的小事件,比如讀書(shū)、討論、弄堂暗巷的冒險(xiǎn)、暗戀、與年長(zhǎng)女子的生理體驗(yàn)……對(duì)他這個(gè)人的將來(lái)會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響,哪些會(huì)是決定性的影響……據(jù)說(shuō)你曾經(jīng)設(shè)想過(guò)每個(gè)人物的未來(lái),那些曾經(jīng)特別獨(dú)立思考的腦袋,最終大部分是平庸化的,我覺(jué)得尊重這種未知就是在尊重這個(gè)世界,沒(méi)有去輕易簡(jiǎn)化它。

吳亮:《朝霞》以為要寫(xiě)四十萬(wàn)字,邊寫(xiě)邊留下未來(lái)線索,隨機(jī)會(huì)造一個(gè)角色出來(lái),如姚宗藻、張守誠(chéng)、董醫(yī)生、郭小紅、顧安邦、卡娜依姆(馬立克在新疆的女朋友)等等,還有沒(méi)有深入寫(xiě)的殷老師、陳子謨,最后又冒出幾個(gè)重要角色,但是故事必須要落幕了……不必所有人名都要交代清楚,所謂“掛在墻上的獵槍一定要打響”。隨著人物的一個(gè)一個(gè)出場(chǎng),隨著他們的成長(zhǎng),故事越來(lái)越緊湊,人物關(guān)系以及他們的欲望、命運(yùn)、企盼、等待、迷茫一起涌向了結(jié)尾,似乎走向那個(gè)似乎有朝霞的柏拉圖洞穴出口……為那些小說(shuō)中的人物們?cè)O(shè)想各自的未來(lái)命運(yùn),乃至為其中的幾個(gè)角色安排最后結(jié)局,是小說(shuō)寫(xiě)到后半程產(chǎn)生的念頭,似乎這是一部長(zhǎng)篇小說(shuō)應(yīng)有的交待,大概有一個(gè)多月的時(shí)間我為之傷透了腦筋,最后我還是放棄了這個(gè)計(jì)劃,我可能因?yàn)槔狭耍ε聻閯e人安排結(jié)局其實(shí)是不愿意看到結(jié)局,尤其是,我已經(jīng)愛(ài)上了這個(gè)小說(shuō)中幾乎所有的角色,他們一開(kāi)始只是一個(gè)符號(hào)、一個(gè)身份、一個(gè)臨時(shí)想象出來(lái)的扁平人物,漸漸地,這些男男女女一個(gè)個(gè)鮮活起來(lái),活動(dòng)變?yōu)槿诵危麄兒糁觯趯?xiě)作的后半階段我與他們生活在一塊兒難舍難分。

把《朝霞》所有的人物做了一次清點(diǎn),有名有姓者有四十余,并初步對(duì)他(她)們進(jìn)行社會(huì)學(xué)分類,頗為有趣。不是人物性格分析,是“文革”時(shí)期的社會(huì)學(xué)分析。

寫(xiě)作這樣的小說(shuō)很容易讓人懷舊,我無(wú)意識(shí)地展示這種指向過(guò)去的懷舊,我的讀者仿佛不是當(dāng)代的年輕人,而是半個(gè)世紀(jì)前的年輕人,我愿意將他們停格在我的小說(shuō)尾聲,停格在我這個(gè)文本當(dāng)下,他們的面容、行止、姿態(tài)、期盼與憂傷統(tǒng)統(tǒng)凝固在其中,永遠(yuǎn)在場(chǎng),不被遺忘,不被抹去……昨晚又回溯性地讀《朝霞》,因模糊記得其中有若干對(duì)這個(gè)小說(shuō)本身的闡釋與解析,結(jié)果找到一段,殊為重要:第36節(jié)第一自然段,終于用明晰語(yǔ)言描述了這個(gè)小說(shuō)的“生成”,它必須通過(guò)寫(xiě)作本身來(lái)達(dá)成,漸漸明朗,于是在第36節(jié)被揭示出來(lái)。由于這個(gè)作品內(nèi)容過(guò)于豐繁,別人問(wèn)起,我常會(huì)語(yǔ)塞。

(走走注,第36節(jié)第一自然段:“一個(gè)宏偉的小說(shuō)構(gòu)思,不會(huì)是某個(gè)夜晚降臨的偶然意念所能推動(dòng)得了的,這不一定是規(guī)模的宏偉,更是容量的宏偉,從一句話開(kāi)始,作為開(kāi)端,敲響了第一個(gè)音符,第二個(gè),第三個(gè),一句話的生成,然后向某個(gè)不清楚的方向緩慢流動(dòng),漸漸加速,分岔,兩個(gè)或者三個(gè)分岔,水越蓄越多,能量隨之集中,需要更多的出口,句子和句子前赴后繼,句子已經(jīng)不為注意,句子匯合成句叢,一個(gè)一個(gè)句叢的團(tuán)塊,塊莖,有自己的生命,它們開(kāi)始自作主張,它們有了內(nèi)部的欲望,還有自己的意志,那個(gè)叫做人物的角色,他,他和她,更多的他和她,他們!雜亂無(wú)章的堆積,他們彼此相識(shí),最初的幾個(gè)星期,他們各行其是,分頭行動(dòng),后來(lái)他們把拼圖找到了,但是新的誤解,困惑,未知,他們將要做什么,其實(shí)是,他們?cè)谶^(guò)去了的那個(gè)最為怪異最為枯索最為難以命名的時(shí)代,究竟還做過(guò)些什么驚天動(dòng)地和不值得一提的無(wú)意義的必須之事,每時(shí)每刻,滑稽,經(jīng)濟(jì),哲理,上帝,野心勃勃,搔首弄姿,幻影與三棱鏡,必須有一個(gè)光輝的結(jié)局,為了阿諾的巴爾扎克與福樓拜,為了發(fā)生過(guò)的一切生活痕跡留下文字,在虛空里消逝。”)

走走:也是在閱讀這個(gè)文本時(shí),我再一次明確地意識(shí)到何為文學(xué)的語(yǔ)言,它們具備深度、節(jié)奏、層次感,語(yǔ)言終于不再只是講述情節(jié)的工具。必須關(guān)注文字本身。所以,所有敘述都通過(guò)語(yǔ)言發(fā)生……

吳亮:這個(gè)“語(yǔ)言自覺(jué)”我一直是有的,不過(guò)寫(xiě)這部小說(shuō)有了新體驗(yàn):寫(xiě)人物對(duì)話似乎不是我想象的,是“他們”在說(shuō),我則在速記,速度很快。

走走:那你信任這樣的語(yǔ)言嗎?

吳亮:要聽(tīng)你們的感覺(jué),聽(tīng)你們的意見(jiàn)了。

走走:你筆下的對(duì)話非常棒,它們?nèi)慷际俏覀內(nèi)粘J褂玫恼Z(yǔ)言,沒(méi)有故意為了所謂文學(xué)化而扭曲,但非常具有意義的彈性,也準(zhǔn)確地反映出我們的真實(shí)生活經(jīng)驗(yàn),這是怎么做到的?

黃德海:我覺(jué)得吳亮這次的對(duì)話是一絕。這個(gè)速記的說(shuō)法,很有意思。其實(shí)在寫(xiě)這小說(shuō)之前,吳亮的對(duì)話才能已經(jīng)展示過(guò)了,比如在那個(gè)著名的批評(píng)一個(gè)學(xué)者的長(zhǎng)長(zhǎng)的帖子里,就有很多戲擬的對(duì)話,活靈活現(xiàn)。程德培的文章里就專門(mén)討論了吳亮的對(duì)話。所以這種高峰體驗(yàn)式的寫(xiě)作,歸根結(jié)底也是這方面的才能和練習(xí)而來(lái),這樣筆才能跟得上。

吳亮:寫(xiě)多人對(duì)話,特別嗨,大部分是迅速完成的。

走走:我覺(jué)得訣竅是非常簡(jiǎn)潔,除了動(dòng)詞,其他能省則省,沒(méi)有多余的情感累贅,特別寫(xiě)實(shí)主義風(fēng)格,每個(gè)字詞都透明地實(shí)在地說(shuō)著事兒。

吳亮:眼前有場(chǎng)景幻覺(jué),卻并不考慮語(yǔ)言問(wèn)題,但會(huì)記得人物的性格與文化特征。

黃德海:簡(jiǎn)潔,了解那些人的基本思路和判斷事物的標(biāo)準(zhǔn),在虛構(gòu)里寫(xiě)出的是真實(shí)的人的想法。

吳亮:脫口而出,就這么簡(jiǎn)單。

走走:不過(guò)有意思的是,整個(gè)文本形式復(fù)雜,內(nèi)容卻是單純的。這種單純也許是因?yàn)閹缀跛腥宋铮麄冎g的關(guān)系是單純的。(即便是尚未刑滿釋放的姚宗藻托人想辦法帶給張守城的信,威脅也是赤裸裸表現(xiàn)在紙面上的。)沒(méi)有復(fù)雜的潛文本。沒(méi)有隱藏的另一種關(guān)系,沒(méi)有在表面下面隱藏沖突、緊張、惡意等等,所以這其實(shí)是個(gè)特別單純特別干凈的小說(shuō)。

吳亮:謝謝走走讀得這樣仔細(xì)。其實(shí)《朝霞》中有告密,有檢舉,邦斯舅舅為什么去勞改?兆熹為什么被判徒刑?林家兄弟為什么逃亡?我一開(kāi)始就寫(xiě)了,只是不那么觸目驚心,這已經(jīng)常態(tài)化了。

我在《我的羅陀斯》里面有一章寫(xiě)到“死掉的父親”。一個(gè)是我姨夫,就是我媽媽的妹妹的丈夫,揚(yáng)州人,失蹤了,就是跳江死了,找不到了。還有就是我鄰居,和我玩得很好的小伙伴,其中一個(gè)父親跳樓自殺了,在1970年左右。他自殺前我還看到他,這個(gè)男的是一個(gè)資本家,長(zhǎng)期高血壓。那時(shí)他還有一點(diǎn)閑錢(qián),五塊錢(qián)一把的象牙筷子去買回來(lái),還買一些小小的紅木凳子,兩塊一把,很有眼光吧?他太優(yōu)哉游哉,有人就想到,這個(gè)人一直隱藏著嘛,給揪出來(lái),斗了一次,就跳樓自殺了。我寫(xiě)過(guò)很多我鄰居的死亡,死人不說(shuō)話,每一個(gè)人的死亡都是世界末日。死了這世界就沒(méi)了,就是一片黑暗。活下來(lái)的人都不知道。對(duì)死有點(diǎn)感受的話你就知道,極限在什么地方。

但是我已經(jīng)寫(xiě)過(guò)了,這次是寫(xiě)小說(shuō),不能冷冰冰地寫(xiě)。

我這個(gè)小說(shuō)倒不是想寫(xiě)那些深淵的東西,雖然可能中間會(huì)出現(xiàn)一些深淵的思考,我的主旋律就是一種生的韌性,怕與愛(ài),盡管他們這么茍且地生活,編故事啊、不見(jiàn)人等等,但是還是要自己的生。

捷克詩(shī)人、1984年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者塞弗爾特晚年撰寫(xiě)了一本回憶錄《世界美如斯》,這本書(shū)令我產(chǎn)生共鳴,這本書(shū)很厚,塞弗爾特都八十歲左右了,寫(xiě)的都是他以前認(rèn)識(shí)的朋友,捷克文壇上的人等等,像寫(xiě)日記一樣,寫(xiě)得非常好,能看出來(lái)里面的氣息。他本身不是沒(méi)有政治立場(chǎng),但不那么尖銳,就是在夾縫當(dāng)中,生活得還可以,看起來(lái)也沒(méi)有做過(guò)什么壞事。他在書(shū)里面歌頌自然、風(fēng)光、友誼,當(dāng)然這里面不完全那么美,也有很多的死亡,他去悼念。如果把他的書(shū)和哈維爾的放在一起看,你可以看到他的生活是另外一個(gè)部分,另外一種生活,他沒(méi)有說(shuō)謊,他很真實(shí)。他不是在贊美這個(gè)時(shí)代。即便這個(gè)時(shí)代有各種悲劇與黑暗,人們還是有快樂(lè)的,有傷感、離別、死亡,有親情、友誼。當(dāng)然我不會(huì)像他那么有詩(shī)情,容易發(fā)現(xiàn)美,在我的小說(shuō)里面看不到太多美的描繪。

走走:對(duì),背景仍然是肅殺的,但我想說(shuō)的是,在那樣一個(gè)政治高壓的年代,這些年輕人的關(guān)系特別美好,沒(méi)有告密,沒(méi)有權(quán)力的爭(zhēng)斗,沒(méi)有支配與操縱,甚至沒(méi)有虛偽……

吳亮:因?yàn)樗麄兊年P(guān)系很單純:同學(xué)、鄰居、親人……他們從復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系中“脫落”下來(lái),病假、逃避、賴在家中,這個(gè)狀況在1970年代初開(kāi)始出現(xiàn)了。

走走:但是我看過(guò)一些關(guān)于“文革”告密的研究文章,正是上述的親近關(guān)系,滋生出大量告密、匯報(bào)的材料。

黃德海:我覺(jué)得也是這些人沒(méi)有那樣,父子成仇、夫妻反目、以鄰為壑,我們見(jiàn)得也聽(tīng)得多了。這個(gè),就是一個(gè)小說(shuō)純凈的地方,它來(lái)自作者,也讓小說(shuō)不再是習(xí)見(jiàn)的,只跟隨運(yùn)動(dòng)起伏的某種作品。

走走:所以還是心怎樣,看到的/寫(xiě)出的世界就是怎樣。

黃德海:完全贊同。

(本訪談?wù)碜粤奶熹浺襞c微信對(duì)話)