衰退型資源城市土地集約利用研究

郭平+周偉+曹銀貴

摘要:利用全排列多邊形綜合圖示法(FPPSI),對河南省焦作市土地利用經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、總體土地集約利用情況進(jìn)行量化評價和分析。結(jié)果表明:焦作市土地集約利用經(jīng)濟效益綜合指數(shù)為0.56,土地集約利用生態(tài)環(huán)境質(zhì)量綜合指數(shù)為0.53,都處于分級標(biāo)準(zhǔn)中的較好等級;土地集約利用社會效益綜合指數(shù)為0.84,處于分級標(biāo)準(zhǔn)中的優(yōu)良等級;土地集約利用總體水平綜合指數(shù)為0.69,處于分級標(biāo)準(zhǔn)中的較好等級;2005—2013年焦作市土地集約利用以2009年為折點呈折線上升趨勢,2013年沒有表現(xiàn)出“S”形曲線增長。焦作市土地利用結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局正逐步改善,土地集約利用增幅明顯。

關(guān)鍵詞:衰退型資源城市;土地集約利用;評價指標(biāo);FPPSI

中圖分類號: F301.24

文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

文章編號:1002-1302(2016)04-0486-04

人們的很多活動都離不開土地,土地作為一種必要的載體而存在,因此土地資源怎樣才能更合理地配置問題一直是研究重點[1]。20世紀(jì)90年代,關(guān)于土地集約利用的研究以尋求城市土地資源集約利用為主。社會經(jīng)濟發(fā)展快速的一些大城市成為相關(guān)研究熱點,在社會經(jīng)濟發(fā)展相對較慢的城市及廣大農(nóng)村地區(qū),土地集約利用研究較少[2]。很多學(xué)者研究重點是對土地集約利用評價方法上[3-6],以定量評價為主的土地集約利用評價仍然是研究重點[7-8]。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,土地稀缺性越發(fā)明顯。探索如何實現(xiàn)城市土地高效集約化利用,建立相應(yīng)的評價指標(biāo)體系與方法,對于推動我國城市經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有重要意義[9]。資源型城市是以資源的開發(fā)利用為主要產(chǎn)業(yè)而發(fā)展起來的,全國資源型城市多達(dá)262個,占中國城市總量的近1/3[10]。資源型城市的經(jīng)濟發(fā)展對全國經(jīng)濟發(fā)展有重大貢獻(xiàn)。不少學(xué)者開展了資源型城市土地利用評價研究[11-14],但針對衰退型資源城市的土地集約利用評價研究較少。近年來,很多靠資源快速發(fā)展起來的城市資源逐漸衰竭,城市發(fā)展后勁嚴(yán)重不足,加之資源開采過程中對土地造成的各種破壞、浪費,不利于提高城市可持續(xù)發(fā)展能力。城市產(chǎn)業(yè)布局和土地利用結(jié)構(gòu)聯(lián)系緊密,城市要想可持續(xù)發(fā)展,就要優(yōu)化土地利用總體結(jié)構(gòu),調(diào)整城市產(chǎn)業(yè)布局,從而促進(jìn)城市經(jīng)濟再發(fā)展。因此,開展資源型城市土地集約利用研究,尤其是開展衰退型資源城市土地集約利用研究尤為重要。河南省焦作市是中國67個衰退型資源城市之一[15],該市曾是重要的煤炭資源型城市,依靠資源開發(fā)而發(fā)展起來的“煤城”面臨著資源型城市固有的危機。本研究以焦作市為例,建立綜合評價指標(biāo)體系,采用全排列多邊形綜合圖示法(full permutation polygon synthetic indicator,F(xiàn)PPSI),定量地對焦作市土地集約利用進(jìn)行綜合評價,分析研究其土地集約利用的變化規(guī)律,并提出相應(yīng)建議。

1 研究區(qū)概況

焦作市位于河南省西北部,地理坐標(biāo)35°10′~35°21′N、113°40′~113°26′E,北傍太行山,南臨黃河,與山西省晉城市以及河南省鄭州市、洛陽市、新鄉(xiāng)市等市為鄰。該市總面積 4 071 km2,下轄4個市轄區(qū)、1個城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、2個縣級市、4個縣。2014年末,該市總?cè)丝谶_(dá)368.49萬人,其中常住人口352.25萬人,城鎮(zhèn)化率達(dá)53.21%。整個市域自然資源豐富、地貌類型多樣,自北向南依次呈現(xiàn)山地、丘崗、平原、灘涂等地貌類型,地表水和地下水資源豐富。近年來,焦作市依靠項目拉動、開放帶動、科技推動等新型戰(zhàn)略,社會經(jīng)濟得到了較快發(fā)展。焦作市充分利用發(fā)展旅游業(yè)的有利條件,以“焦作現(xiàn)象”影響著周邊地區(qū),實現(xiàn)了從“黑色印象”向“綠色主題”的轉(zhuǎn)變。2014年焦作市生產(chǎn)總值達(dá)1 846.32億元,人均生產(chǎn)總值達(dá)5.25萬元。2014年地方財政收入143.66億元,全年公共財政預(yù)算支出193.56億元,全年固定資產(chǎn)投資1 653.70億元。該市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)2.40萬元,農(nóng)村居民人均純收入1.25萬元。

2 指標(biāo)體系的建立與評價方法

2.1 指標(biāo)體系的建立與數(shù)據(jù)預(yù)處理

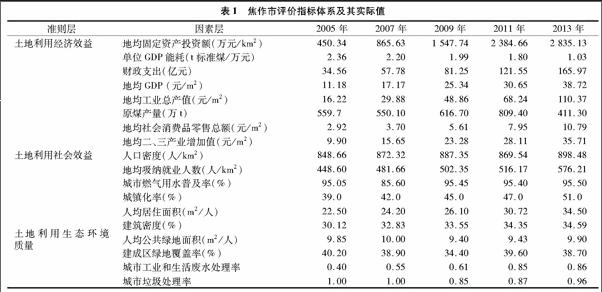

由于各地土地利用狀況、國民經(jīng)濟發(fā)展程度和城市主體功能區(qū)劃的不同,很難構(gòu)建出一套能用于全國各地區(qū)的評價指標(biāo)體系[16]。本研究綜合分析了國內(nèi)有關(guān)城市土地集約利用評價的指標(biāo)體系,并遵循系統(tǒng)性、獨立性、主成分性、客觀性、層次性、可獲得性、可測性的基本原則[17],采用以評價目標(biāo)為主體的評價方法,從衰退型資源城市土地集約利用的目標(biāo)入手構(gòu)建評價指標(biāo)體系。根據(jù)煤炭型資源城市所固有的特征和評價指標(biāo)體系[18],增加原煤產(chǎn)量1項指標(biāo),同時考慮到衰退型資源城市的特點,增加單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)能耗和地均吸納就業(yè)人數(shù)2項指標(biāo)[19],綜合分析和選定了18項指標(biāo)。數(shù)據(jù)來源于《河南省統(tǒng)計年鑒》《焦作市統(tǒng)計年鑒》《焦作市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》《焦作市國土資源統(tǒng)計指標(biāo)簡析》《焦作市土地利用變更調(diào)查統(tǒng)計資料》,對數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理,詳見表1。

2.2 評價方法

很多研究中采用主成分分析法、層次分析法、模糊數(shù)學(xué)法、極限條件法、信息熵法等定量評價方法[20],以各個城市為例進(jìn)行研究。本研究選取的評價方法是FPPSI[21-23],F(xiàn)PPSI采用多維向量上的乘法來改進(jìn)傳統(tǒng)方法上的加法,整體指標(biāo)體系綜合評定中充分利用了臨界值作用,在整個系統(tǒng)中放大和緊縮單項指標(biāo),從全局變化出發(fā),準(zhǔn)確反映出整個評價區(qū)域土地集約利用水平。

FPPSI基本定義為:假設(shè)選取的總體指標(biāo)數(shù)量為n,對這n個指標(biāo)進(jìn)行無量綱化統(tǒng)一,以這n個指標(biāo)的上限值為半徑,各單項指標(biāo)首尾相連構(gòu)成一個不規(guī)則形狀的中心n邊形。這個n邊形的頂點是n個指標(biāo)的一個首尾相接的全排列,n個指標(biāo)總共可以構(gòu)成(n-1)!/2個不同的不規(guī)則中心n邊形,綜合指數(shù)定義為所有這些不規(guī)則多邊形面積的均值與中心多邊形面積的比值。

式中:S為評價對象的綜合指數(shù),Si為第i項指標(biāo),Sj為第j項指標(biāo)(i≠j),n為指標(biāo)個數(shù)。

FPPSI綜合考慮了各指標(biāo)對集約利用水平的影響,能動態(tài)反映土地集約利用程度及各指標(biāo)的變化性、均衡性、系統(tǒng)性以及土地集約水平的演化方向。評價指標(biāo)體系雖然在一定程度上是相互獨立的指標(biāo),但依然存在相互關(guān)聯(lián)的成分。綜合指數(shù)反映的是系統(tǒng)綜合變化情況,單項指標(biāo)值的微小變化必然引起各個三角形面積即綜合指數(shù)的變化,從而對整個土地利用系統(tǒng)的評價也會產(chǎn)生變化。

3 結(jié)果與分析

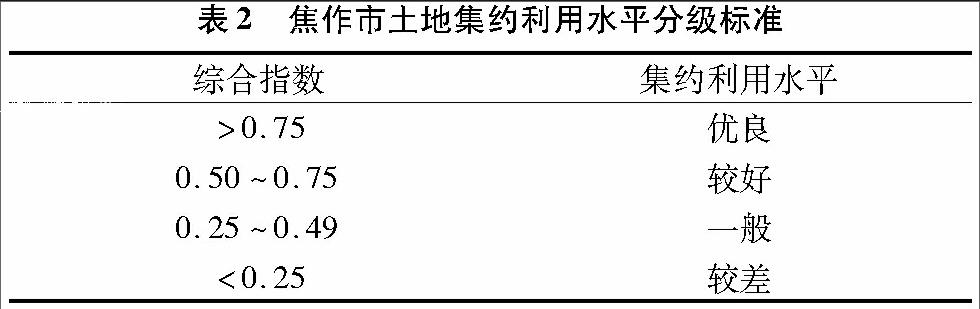

探討了焦作市近年來的土地集約利用情況,并根據(jù)評價指標(biāo)體系的準(zhǔn)則層,分別對土地利用經(jīng)濟效益、土地利用社會效益、土地利用生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行評價,最后綜合評價土地集約利用總體水平,從時間尺度上動態(tài)分析焦作市土地集約利用情況。土地集約利用水平分級標(biāo)準(zhǔn)見表2。

3.1 單項評價結(jié)果與分析

3.1.1 土地利用經(jīng)濟效益 從圖1可以看出,焦作市土地利用經(jīng)濟效益增長態(tài)勢明顯。伴隨著城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,政府明顯加大了土地財政投入力度,固定資產(chǎn)投資(C1)、財政支出(C3)等綜合投入對土地利用經(jīng)濟效益的驅(qū)動作用明顯。單位GDP能耗(C2)明顯降低,說明在經(jīng)濟發(fā)展中,對煤炭能源的消耗正逐步減少。焦作市原煤產(chǎn)量(C6)有所降低,地均GDP(C4)、地均工業(yè)總產(chǎn)值(C5)、地均二、三產(chǎn)業(yè)增加值(C8)均明顯增加,說明伴隨著城市經(jīng)濟發(fā)展模式成功轉(zhuǎn)型,煤炭產(chǎn)業(yè)對于焦作市的經(jīng)濟貢獻(xiàn)率開始下降,經(jīng)濟發(fā)展對煤炭產(chǎn)業(yè)的依賴程度正逐步降低。2013年焦作市土地利用經(jīng)濟效益綜合指數(shù)達(dá)0.56,說明土地集約利用經(jīng)濟效益處于較好水平。

3.1.2 土地利用社會效益 從圖2可以看出,2005—2013年焦作市城鎮(zhèn)化率(C12)、人均居住面積(C13)、建筑密度(C14)均呈正向增長。2011年人口密度(C9) 有所減少,但人口總量平穩(wěn)發(fā)展,人口密度緩慢提高。地均吸納就業(yè)人數(shù)(C10)也在逐年遞增,說明焦作市隨著城市的成功轉(zhuǎn)型,土地類型多樣性不斷增加,經(jīng)濟增長方式有所轉(zhuǎn)變,城市資源型產(chǎn)業(yè)的衰退并沒有增加城市的就業(yè)負(fù)擔(dān)。2013年焦作市土地利用社會效益綜合指數(shù)值達(dá)到0.84,說明焦作市在土地利用社會效益方面,整體水平還是很高的。焦作市在經(jīng)濟不斷發(fā)展的同時,土地分布均衡度不斷提高,社會效益也隨之逐漸提高。

3.1.3 土地利用生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 從圖3可以看出,焦作市土地利用生態(tài)環(huán)境質(zhì)量一直處于較平穩(wěn)狀態(tài),每年改善幅度并不是很大,2013年綜合指數(shù)僅為0.53,焦作市在土地利用生態(tài)環(huán)境質(zhì)量上能達(dá)到河南省平均水平,但是水平還有待提高。2005—2013年人均公共綠地面積(C15)和建成區(qū)綠地覆蓋率(C16)一直呈現(xiàn)起伏狀態(tài),2013年城市廢水處理率(C17)為087,在河南省整體水平中偏低。雖然焦作市正努力轉(zhuǎn)型為生態(tài)旅游城市,但煤炭資源的開采和一些重工業(yè)依然污染環(huán)境,因此,焦作市今后應(yīng)更加重視生態(tài)環(huán)境建設(shè)。

3.2 綜合評價結(jié)果與分析

從圖4-a可以看出,2009年焦作市各有關(guān)單項指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化值圍繞0值上下波動,土地集約利用水平以2009年為界,由粗放型利用方式向適度集約型利用方式過渡。2013年大多數(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化值都大于0.5,整體綜合指數(shù)能達(dá)到較好水平。對2013年焦作市土地集約利用綜合指數(shù)影響較大的是土地利用經(jīng)濟效益中的單位GDP能耗(C2)和原煤產(chǎn)量(C6),這2項指標(biāo)是根據(jù)衰退型資源城市的特點選取的,說明焦作市正在逐步減輕對資源能源的消耗與依賴度。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、新技術(shù)應(yīng)用、人口增長等措施不斷驅(qū)動著焦作市土地利用結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。建成區(qū)綠地覆蓋率(C16)對焦作市土地集約利用綜合指數(shù)有一些影響,建成區(qū)綠地覆蓋率有降低態(tài)勢。焦作市土地集約利用整體水平受土地利用經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的共同影響,某一方面的失衡都會使集約利用水平下降,某一單項指標(biāo)的降低也會導(dǎo)致整體水平降低,反映了系統(tǒng)整合原理。總體來看,隨著城市工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快,焦作市未來幾年的經(jīng)濟發(fā)展將在一定程度上克服以土地粗放利用為代價的發(fā)展傾向,土地粗放利用方式將逐漸變得集約。從圖4-b可以看出,2005—2013年焦作市土地集約利用水平呈現(xiàn)折線上升態(tài)勢,并以2009年為轉(zhuǎn)折點。焦作市土地集約利用方式分為2個階段:第一階段為2009年以前,雖然土地集約水平逐年提高,但提高幅度緩慢,主要表現(xiàn)在城鄉(xiāng)用地結(jié)構(gòu)和布局不合理,集約利用水平較低,土地產(chǎn)出效益不高;局部地區(qū)存在耕地破壞現(xiàn)象,生態(tài)問題較為突出;第二階段是2009年以后,土地集約利用水平增長態(tài)勢明顯,顯然比前一階段提升速度快。2009年國家和地方政府先后出臺多項政策法規(guī),加強了土地調(diào)控和管理力度,加大對違法用地的懲處力度。焦作市土地集約利用水平趨勢線并沒有呈現(xiàn)出“S”形增長趨勢,依然上升,這正符合焦作市發(fā)展現(xiàn)狀,也說明焦作市土地集約利用有很大的發(fā)展空間。2005—2013年焦作市不斷調(diào)整第二產(chǎn)業(yè)比例,工業(yè)逐步向產(chǎn)業(yè)區(qū)集聚,旅游用地合理開發(fā),土地利用結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,使得產(chǎn)業(yè)布局得到優(yōu)化。2013年,焦作市土地集約利用綜合指數(shù)達(dá)0.69,說明焦作市土地集約利用達(dá)到較好水平。

4 結(jié)論與討論

隨著全國城鎮(zhèn)化水平提升,對于資源型城市,不僅通過土地利用經(jīng)濟效益來評價土地利用集約水平,同時社會效益、生態(tài)環(huán)境效益更為重要。本研究表明,2005—2013年焦作市土地利用結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,在城市社會經(jīng)濟轉(zhuǎn)型背景下,焦作市不斷調(diào)整第二產(chǎn)業(yè)比例,使得城市發(fā)展克服了資源枯竭帶來的負(fù)效應(yīng),資源在城市發(fā)展中不再成為瓶頸。土地集約利用是一個復(fù)雜系統(tǒng),很難用1個或少數(shù)幾個指標(biāo)進(jìn)行評價[24]。衰退型資源城市有其本身固有的特點,因此在指標(biāo)選取中,考慮影響資源城市土地集約利用的主要因素,并結(jié)合衰退型資源城市的特點構(gòu)建評價因子指標(biāo)體系。根據(jù)所構(gòu)建的指標(biāo)體系進(jìn)行評價,焦作市土地集約利用綜合指數(shù)達(dá)0.69,所得評價結(jié)果能較準(zhǔn)確地反映衰退型資源城市焦作市土地集約利用狀況。本研究中對于焦作市土地集約利用評價僅限于時間序列,沒有從土地集約利用空間差異性角度進(jìn)行研究。在綜合分析焦作市土地集約利用現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,筆者有針對地提出衰退型城市土地節(jié)約集約利用建議。

4.1 大力保護(hù)生態(tài)環(huán)境和已破壞土地

多數(shù)資源型城市都是以資源開發(fā)利用為支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來的工業(yè)城市,具有產(chǎn)業(yè)高能耗、高排放,生態(tài)環(huán)境受到嚴(yán)重污染等特點。多年不間斷的資源開采和工業(yè)生產(chǎn),導(dǎo)致對生態(tài)環(huán)境和土地資源的破壞嚴(yán)重,影響了人們的生活質(zhì)量。衰退型資源城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體上很差,污染嚴(yán)重,政府應(yīng)投入更多的財力和物力,采取一定措施,健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,加大環(huán)境治理和土地整治工作。

4.2 協(xié)調(diào)優(yōu)化土地利用結(jié)構(gòu)

資源型城市資源易衰竭,政府應(yīng)改善城市土地利用布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),逐步走出資源衰竭帶來的窘境,提升經(jīng)濟水平。衰退型資源城市應(yīng)抓住國家對衰退型資源城市轉(zhuǎn)型補償和援助機遇,改善土地生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,優(yōu)化城鄉(xiāng)用地結(jié)構(gòu),繼續(xù)提高土地集約利用水平,不斷提升城市經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展能力。

4.3 完善土地供給制度

對于焦作市而言,能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展對土地的需求量有所降低,但其他替代產(chǎn)業(yè)則對土地的需求量增加,規(guī)劃期內(nèi)所持有的存量土地受到破壞和污染,必須有新的增量土地及時供應(yīng),才能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。衰退型資源城市要想轉(zhuǎn)型發(fā)展,對土地的依賴性仍然很大,還伴隨著土地的肆意占用和破壞,使得能夠有效利用的土地資源持續(xù)減少。因此,應(yīng)當(dāng)優(yōu)化土地利用計劃,實施更靈活的供地政策以保障焦作市城市轉(zhuǎn)型發(fā)展中對土地的需求,適當(dāng)調(diào)整土地供應(yīng)計劃,切實保證未來新區(qū)發(fā)展建設(shè)需要。

4.4 調(diào)整城市產(chǎn)業(yè)布局

城市產(chǎn)業(yè)多元化是城市發(fā)展的內(nèi)在因素,衰退型資源城市經(jīng)濟發(fā)展需要依靠內(nèi)在化的多元結(jié)構(gòu),城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與土地利用布局密切相關(guān),應(yīng)優(yōu)化城市土地利用結(jié)構(gòu),集約利用土地資源,城市才能獲得可持續(xù)的發(fā)展動力。因此城市要尋求發(fā)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元性,必須建立多元體系,加大對高新技術(shù)、循環(huán)經(jīng)濟、新興戰(zhàn)略等產(chǎn)業(yè)的扶持,合理調(diào)整各個產(chǎn)業(yè)所占比例及其布局,不斷發(fā)展和提高城市綜合競爭能力。

參考文獻(xiàn):

[1]何 芳. 城市土地集約利用及其潛力評價[M].上海:同濟大學(xué)出版社,2003.

[2]趙小風(fēng),黃賢金,陳 逸,等.城市土地集約利用研究進(jìn)展[J].自然資源學(xué)報,2010,25(11):1979-1996.

[3]季小妹,邵 波. 中國土地利用潛力研究進(jìn)展與啟示[J].生態(tài)環(huán)境學(xué)報,2012,21(1):180-186.

[4]王 靜,邵曉梅. 土地節(jié)約集約利用技術(shù)方法研究:現(xiàn)狀、問題與趨勢[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2008,27(3):68-74.

[5]邵曉梅,劉 慶,張衍毓. 土地集約利用的研究進(jìn)展及展望[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2006,25(2):85-95.

[6]朱天明,楊桂山,萬榮榮.城市土地集約利用國內(nèi)外研究進(jìn)展[J].經(jīng)濟地理,2009,29(6):977-983.

[7]謝 敏,郝晉珉,丁忠義,等.城市土地集約利用內(nèi)涵及其評價指標(biāo)體系研究[J].中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2006,11(5):117-120.

[8]林 堅,張 沛,劉詩毅. 論建設(shè)用地節(jié)約集約利用評價的技術(shù)體系與思路[J].中國土地科學(xué),2009,23(4):4-10.

[9]趙鵬軍,彭 建. 城市土地高效集約化利用及其評價指標(biāo)體系[J].資源科學(xué),2001,23(5):23-27.

[10]劉力剛,羅元文. 資源型城市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略[M].北京:經(jīng)濟管理出版社,2006.

[11]李惠娟,龍如銀,蘭新萍. 資源型城市的生態(tài)效率評價[J].資源科學(xué),2010,32(7):1296-1300.

[12]王中亞,陳衛(wèi)東,張廣平. 資源型城市土地集約利用評價與影響因素分析[J].地域研究與開發(fā),2012,31(6):139-144.

[13]趙 輝. 新型城鎮(zhèn)化背景下資源型城市轉(zhuǎn)型研究——以榆林市

為例[J].資源與產(chǎn)業(yè),2015,17(3):8-13.

[14]杜國明,宋 戈,李 靜. 資源型城市土地的集約利用[J].城市問題,2009(5):23-26.

[15]袁國華,鄭娟爾,王世虎.資源型城市土地利用政策研究[M].北京:地質(zhì)出版社,2014.

[16]周 偉,曹銀貴,喬陸印. 基于全排列多邊形圖示指標(biāo)法的西寧市土地集約利用評價[J].中國土地科學(xué),2012,26(4):84-90.

[17]吳 瓊,王如松,李宏卿,等.生態(tài)城市指標(biāo)體系與評價方法[J].生態(tài)學(xué)報,2005,25(8):2090-2095.

[18]宋 戈,雷國平. 資源型城市土地集約利用評價研究——理論·方法·應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2012.

[19]杜 棟,顧繼光. 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式背景下城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型評價體系的構(gòu)建[J].區(qū)域經(jīng)濟評論,2013(5):132-135.

[20]曹銀貴,袁 春,鄭新奇,等.基于文獻(xiàn)的城市土地集約利用現(xiàn)狀研究[J].生態(tài)經(jīng)濟,2008(9):45-49,112.

[21] Zhang Y,Yang Z,Yu X . Measurement and evaluation of interactions in complex urban ecosystem[J]. Ecological Modelling,2006,196(1/2):77-89.

[22] Li F,Liu X,Hu D,et al. Measurement indicators and an evaluation approach for assessing urban sustainable development:a case study for Chinas Jining City[J]. Landscape and Urban Planning,2009,90(3/4):134-142.

[23]李 鋒,劉旭升,胡 聃,等.城市可持續(xù)發(fā)展評價方法及其應(yīng)用[J].生態(tài)學(xué)報,2007,27(11):4793-4802.

[24]周 偉,曹銀貴,袁 春,等.蘭州市土地集約利用評價[J].中國土地科學(xué),2011,25(3):63-69.張 英,蘆光新,劉育紅,等. 分離自高寒牧草根際溶磷菌的溶磷動態(tài)[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,44(4):490-492.