國際競爭視野下生豬產業發展策略探討

鄭瑞強+翁貞林

摘要:作為畜牧業重要組成的生豬產業已經成為農業和農村經濟中最具活力的支柱產業,關乎豬肉穩定供應與民生改善。基于我國豬肉生產與消費規模、國際豬肉貿易總量與結構、市場份額比較等分析,測算RCA、TC指數描述我國豬肉產品國際競爭力水平,探尋優質種源缺乏、出口市場過于集中、價格及成本不具備優勢、質量安全缺乏保障、經營方式有待創新等制約因素,有針對性地提出健全技術體系、完善政策支持、調控價格傳導機制等措施,明確我國生豬產業發展方向,提高產業核心競爭力,保障生豬產業可持續發展。

關鍵詞:生豬產業;國際競爭;發展策略

中圖分類號: F326.3

文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2016)04-0531-04

豬為六畜之首,豬糧安天下。生豬產業在我國畜牧業生產中的地位舉足輕重,目前已經成為農業和農村經濟中最具活力的支柱產業。據FAO(聯合國糧食及農業組織)數據,2013年我國生豬出欄71 557萬頭,年末存欄47 411萬頭,豬肉產量達5 493萬t,占我國肉類總產量8 563萬t的64%,比2012年增長2.8%,占世界豬肉總產量10 751萬t的51%,是世界養豬生產和豬肉消費的第一大國。另據海關信息,我國2013年豬肉出口7.3萬t,僅占世界豬肉出口706萬t的1%,同期美國、歐盟、加拿大豬肉出口分別占世界豬肉出口量的32%、31%、18%,國際競爭態勢與作為豬肉生產和消費大國的地位很不匹配。運用比較優勢理論與生豬產業鏈理念分析我國豬肉產品國際競爭力,分析影響豬肉產品國際競爭力的因素并有針對性地提出改善措施,有助于明確我國生豬產業發展戰略,優化產業結構,提高產業核心競爭力,提升產業效益,保障生豬產業可持續發展。

1 文獻簡要回顧

鑒于豬肉產品在居民生活消費結構的重要地位與豬肉價格的市場傳導效應,國內外學者圍繞豬肉產品的國際競爭展開諸多探討,依據比較優勢理論分析生豬產業鏈條,選擇并測算豬肉產品競爭力衡量指標,探討豬肉產品的國際競爭態勢以及影響因素并提出相應對策。Tamins等認為生豬國際市場擴張與工業經濟發展關系密切,政府政策推動力量不可小視[1]。Kelly通過分析愛爾蘭豬肉國際競爭力,得出豬肉國際競爭力的核心影響因素是相對于主要競爭對手的生產成本降低;Jaclnt通過分析加拿大生豬與豬肉匯率變動,發現匯率水平影響豬肉出口;Martin通過比較美國、歐洲、加拿大等國生豬生產成本,描述了生產成本與豬肉國際市場占有率之間的關系[2]。張振等采用橫縱比較的方法,構建計量模型,得出豬肉質量、肉類加工能力、國際貿易壁壘等豬肉國際競爭力影響因素[3-4]。劉劍文考察了我國2011—2013年豬肉進出口情況,并基于生產成本、環保等因素進行了市場預測,認為國內豬肉生產與國外進口并非必然競爭,有可能出現互補[5]。王振平等運用國際市場占有率與貿易競爭指數對我國豬肉國際競爭力進行了測算,認為我國豬肉國際競爭力水平處于下滑狀態[6]。廖翼等通過分析我國豬肉國際貿易特征,認為我國豬肉國際競爭力處于弱勢狀態,提升競爭力需要對肉品進行結構分解[7]。陳昌洪分析了中國豬肉產品出口貿易結構的變化,認為豬肉出口存在產品單一、市場相對集中等問題[8]。杜紅梅等則從國際分工的角度分析了湖南、江西、四川等省豬肉產品的國際競爭力[9]。諸多學者普遍認為成本、價格是我國豬肉國際競爭力的重要基礎,豬肉質量、肉品加工、生產效率是我國豬肉國際競爭力的瓶頸因素。基于生豬產業鏈條生產加工環節的比較,探尋豬肉國際競爭力的影響因素,可以明確當前豬肉國際競爭態勢出現的原因,探討以后生豬產業發展方向與優化生豬產業結構則是提升豬肉國際競爭力的基礎與前提,這也是本研究的討論重心。

2 我國豬肉國際競爭態勢分析

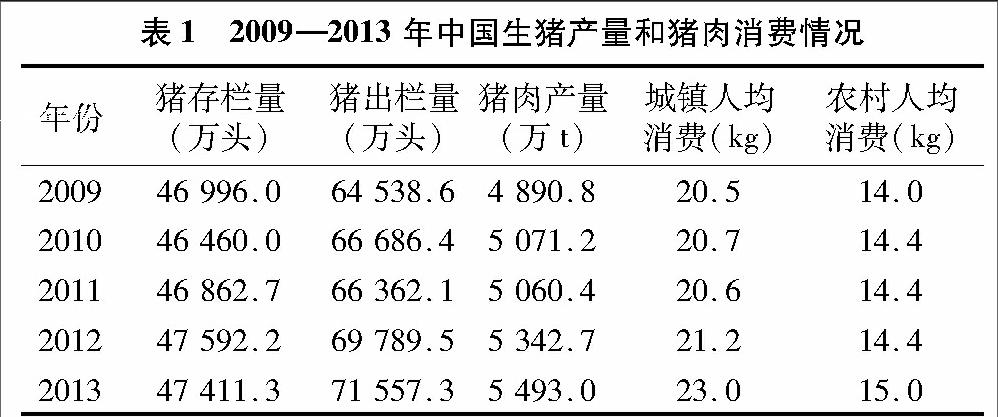

2.1 國內豬肉生產與消費規模

依據國家統計局數據,2009—2013年生豬存欄量略有下滑,豬肉產量穩中有升,同時我國居民豬肉消費處于穩健增長期,此處豬肉依據海關進出口商品編碼定義為生豬以及以生豬為原料的豬肉加工產品,2013年城鎮居民人均消費豬肉 23 kg、農村居民人均消費豬肉15 kg(表1),近10年平均增幅為 8.3%;另據美國農業部(USDA)信息,中國2013年豬肉消費5 426萬t。原因可能是隨著城鄉居民生活水平的提高,居民消費也由原來的簡單吃飽轉變為更注重食品營養,從而增加了豬肉產品的市場需求;同時由于生豬養殖相對于農業種植較高的比較收益,規模養殖與設施養殖作用下的生豬產量得到一定保障。

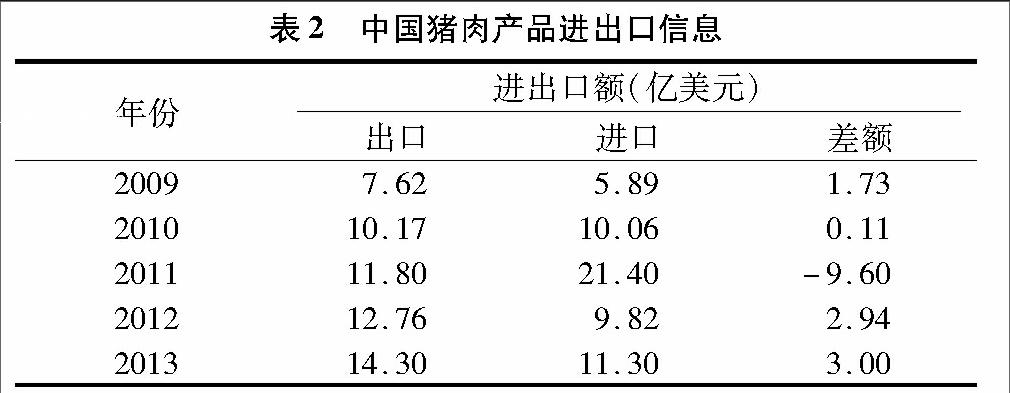

2.2 豬肉進出口貿易總量與結構

據海關統計數據,2013年我國豬肉出口7.3萬t,出口總額14.3億美元,豬肉進口58.4萬t,進口總額11.3億美元,除2011年由于國內豬肉供不應求、豬肉進口國際禁令(甲型H1N1流感、藍耳病等影響)取消等原因出現貿易逆差外,進出口貿易順差逐步增加(表2),得益于國內生豬生產效率的提升與加工水平的提高。雖然我國豬肉在國際競爭中具有低勞動成本所帶來的比較優勢,但據聯合國糧食及農業組織(FAO)預測,未來中國豬肉消費量每年將增加1.6百分點,受制于土地、環保、飼料、人力成本的提升,豬肉進口有可能快速增加。

2013年中國內地豬肉出口7.3萬t,6.4萬t銷往中國香港(6萬t)和中國澳門(0.4萬t),其次是吉爾吉斯斯坦(0.4萬t)、阿爾巴尼亞(0.2萬t)、東盟(0.2萬t);進口58.4萬t,主要來自歐盟(36.9萬t)、美國(11.9萬t)、加拿大(7.4萬t)、智利(2萬t)、巴西(0.2萬t)。除因2013年中國加大對美國進口豬肉的質量檢測(主要為萊克多巴胺限制)導致美國豬肉進口額度下滑36%外,豬肉進出口市場相對集中的態勢在2009—2013年變化不大。

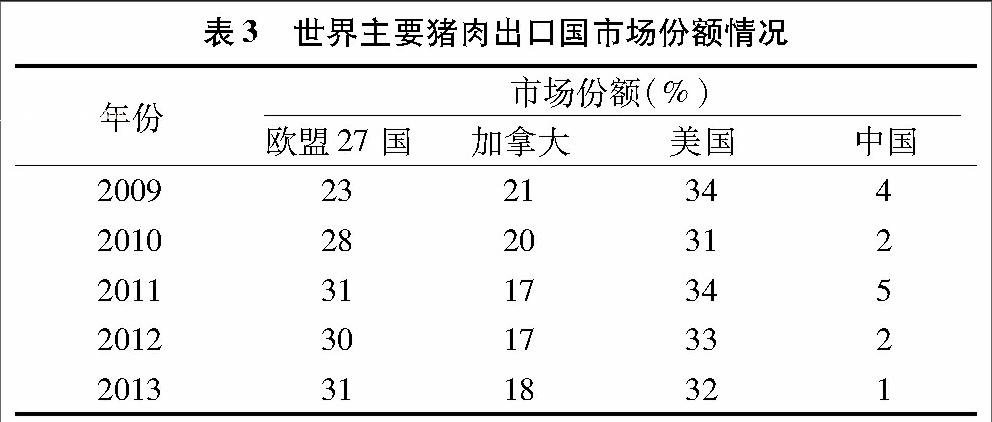

2.3 世界豬肉出口市場份額比較與中國豬肉進出口市場結構分析

據海關統計年鑒信息,2009—2013年間,世界豬肉主要出口方為美國、歐盟27國與加拿大,三者之和占到世界豬肉出口份額的70%以上;其間,歐盟27國豬肉出口市場份額比重有所上升,由2009年的23%升至2013年的31%;中國豬肉出口市場份額由2009年的4%降至2013年的1%(表3)。基于消費習慣與豬肉價格影響,我國豬肉進口品種主要為冷鮮豬肉和豬雜碎,2009—2013年中國豬雜碎進口量占到豬肉進口量的80%;中國豬肉出口品種以冷鮮豬肉為主,由于豬肉加工技術的進步,雖然豬肉出口市場份額下降,但2009—2013年5年間豬肉加工制品的比重有所上升。受制于國內需求、生產成本尤其是飼料價格的影響,中國生豬飼料轉化率在2.5~3.0之間徘徊,而美國育肥豬飼料轉換率低達1.91,導致中國的豬肉出口國際競爭力不高[10]。

3 豬肉比較優勢和貿易競爭力演進分析

指數評估法、因素評估法、模型評估法等是針對某種產品國際競爭力評價經常采用的3類方法,考慮到統計年鑒數據的可得性、比較分析的可行性,選擇指數評估法對我國豬肉國際競爭力進行評價,主要選擇國際貿易競爭力比較分析中的顯示性比較優勢指數與貿易競爭優勢指數2個指標,選擇2009—2013年5年間中國豬肉進出口數據序列分析,測度中國豬肉國際競爭力水平。

顯示性比較優勢指數(RCA)由美國經濟學家巴拉薩提出,他認為出口產品的顯示性比較優勢可由該種商品出口額占國家總出口的比重與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率。一般認為RCA值大于1表示該種商品在世界進出口貿易中具有比較優勢;RCA值小于1表示該種商品國際競爭力較弱;RCA值等于1表示該種商品具有中性的比較效益。也有學者將RCA細化適用區間使其更有分析功能,即RCA指數≥2.5表明強競爭力;RCA指數在1.25~2.5表明具有較強的競爭力;RCA指數介于0.8~1.25表明具有一般的競爭力;RCA在0~0.8表明競爭力較弱;RCA指數小于0則表示該類產品不具有比較優勢[11]。

我國豬肉RCA、TC指數值均不理想,說明豬肉的國際競爭力總體處于較弱狀態,但TC指數在2009—2013年5年間有所上揚,一定程度上反映了我國豬肉國際競爭力隨著生產效率提高、質量控制標準提升而有所發展。依據RCA指標值與判別標準,丹麥、美國豬肉具有較強的國際競爭力,也從側面反映出豬種優良、現代化養殖、嚴格的質量控制標準等生豬產業特征對于提升豬肉國際競爭力的保障效應。同時美國、丹麥RCA指數的下滑也在一定程度上反映了豬肉國際競爭程度日趨激烈。雖然我國豬肉產量逐年增加,但國際競爭力不升反降反映出我國生豬產業發展后勁不足,降低生產成本、優化產業結構等成為生豬產業健康發展的重心工作。

4 中國豬肉國際競爭力的影響因素分析

4.1 優質種源缺乏

好豬出好肉,良種是生豬生產的源頭,也是發展現代生豬產業的基礎。中國是世界上豬種資源最豐富的國家之一,全世界豬種資源共有300多個品種,我國就飼養了其中的100多種。然而,國內養殖業需要的豬種卻主要依賴進口,年進口量近2萬頭。與丹麥等養豬發達國家相比,我國生豬育種工作還存在育種組織水平低、育種結構不合理以及育種產學研體系尚待完善等問題,優良種豬供不應求,制約了產業的穩定發展,導致核心種豬來源長期依賴外國,未能擺脫“引種—維持—退化—再引種”的困境,國外豬肉出口也在持續的種豬改良中獲得了比較優勢。

4.2 出口市場過于集中

我國豬肉產品出口主要集中在亞洲地區,占95%以上,而非洲及美洲地區市場份額不及1%,并且集中于低端市場,嚴重阻礙了我國生豬產業向海外的發展。出口市場過于集中使得我國很難應對出口國針對我國的貿易壁壘,如歐盟、美國和日本等對中國農產品實施技術性貿易壁壘規制,導致包括豬肉產品在內的農產品出口額萎縮,風險規避措施受限。在貿易壁壘不斷升級的情況下,出口市場過于集中,阻礙了我國生豬產業的持續發展。

4.3 價格及成本不具備優勢

價格是影響競爭力的重要因素,同時也是競爭的重要手段。與豬肉成本最密切相關的是飼料成本。通常飼料成本占整個養豬成本的60%~70%,近年來飼料糧價格波動對我國生豬價格的周期性波動產生了直接影響,生豬價格的起落導致廣大飼養者不斷調整產量,陷入供給不均的循環波動之中,繼而加劇價格的波動。并且由于當前飼料行業成熟度較低,還存在諸如集約化程度低、科技產業化水平低等問題,育肥豬料肉比(2.5~3)遠高于國外,導致養豬成本居高不下。加之當前我國生豬價格還處于低谷期,受供給市場的影響,供給明顯大于需求,如2013年我國豬肉出口平均價格為4 398.5美元/t,而進口平均價格為2 102.9美元/t,豬肉出口價格明顯處于劣勢,致使國際競爭力下降。

4.4 質量安全缺乏保障

環保、動物福利權益要求、藥物濫用與殘留超標等原因嚴重影響了我國豬肉的品質和產品聲譽,阻礙了我國生豬產業的發展,一是社會經濟發展造成的水源、飼料等環境污染引發豬肉品質下降,二是粗放的生豬養殖模式難以進行高效的質量監控,三是養豬業為了防止疫病的發生不得不大量使用藥物,造成藥物的濫用和殘留,由于缺乏對養豬環境的快速檢測與有效控制,妨礙了養豬業的健康發展,成為進入國外市場“難以逾越的自我阻礙”因素。

4.5 經營方式有待創新

生產能力低,經營規模小、分散飼養的經營方式,致使生豬產業生產效率較低,養殖技術與丹麥、美國等先進技術的養豬強國相比還有一定的差距,競爭力不足。除部分規模化、集約化、產業化經營外,散養是我國生豬養殖業現在和未來一段時期內的重要組成形式,粗放的生產模式與生豬產業鏈條的松散化,導致生豬產業化組織制度普遍缺失,社會化服務體系不健全,科技含量有限,設施水平較低,產品深加工層次不高,肉品不能有效對接市場,缺乏市場競爭力。

5 基于豬肉產品國際競爭力分析的生豬產業發展策略

我國豬肉國際競爭力出口總體優勢較弱,但出口潛力很大,一方面肉類消費量與收入水平存在確定性關系,在收入水平較低的國家,收入增加極大地促進了畜產品消費量的增長;人均GDP在5 000美元左右可作為肉類消費的臨界點,當低于5 000美元時,肉類消費增速最快[12]。而在豬肉消費占比較高的區域中,除去歐盟、中國臺灣、韓國、中國香港等相對發達地區,越南、菲律賓等亞洲國家以及難以發展畜牧業的非洲國家基本尚處于上述階段,隨著社會經濟的發展,豬肉市場前景廣闊;另一方面依托我國生豬養殖土地、人力等資源優勢,優化產業結構,增加科技含量,降低生產成本,提高豬肉品質,努力開拓日本、歐洲和其他高端豬肉市場,實現經濟效益最大化。

5.1 創新產業經營模式

科學測算區域生豬養殖承載力,優化生豬產業發展布局,調整產業結構,加大力度培育優勢企業,按照生豬產業鏈整合發展原則,推進生豬產業發展的規模化與產業化,積極推進生豬產業的集群式發展,獲取規模效益。創新生豬養殖經營模式,大力發展“公司+農戶”、“飼料供應商+農戶”、養豬專業合作組織等多種模式,實現公司、農戶、市場的有機結合,依托信息與技術革新,對接市場需求,將飼料供應、養殖、加工、消費等環節緊密銜接,注重肉品結構分類,延長生產迂回鏈條,獲取更高的附加值,協同發展,提高豬肉國際競爭力。

5.2 調控豬價傳導機制

生豬產業鏈中飼料價格、仔豬價格、生豬價格和豬肉價格這四大因素高度關聯。為平緩豬價的大幅波動,減少給生豬養殖戶的養殖積極性和市場穩定性帶來不利影響,應加強對生豬產業周期波動規律的認識。如進一步促進價格信息的收集和傳遞,創造更為合理的豬糧比價,從政府層面鼓勵和支持拓展價格信息匯集方式的創新[13];在堅持扶持規模化養殖的同時,也應維護小規模養殖戶的利益,促進企業化養豬和農戶養殖經營方式的共同發展,以有效消減生豬產業的波動;建立飼料糧調控機制,有效平抑飼料價格的波動等。從多方面入手對豬價進行調控,不僅有利于國內消費市場的穩定,更在一定程度上推動我國的豬肉產品向海外市場發展。

5.3 加強質量安全監督

一是關注生態養豬技術與模式,從綠色出發,提升動物福利,構建“綠色、健康”生豬養殖、加工流程,從改善豬的生活環境來從根源上解決豬肉產品健康和安全問題,減少疫病風險[14]。二是借鑒丹麥建立質量追溯體制,完善豬肉質量監控體系,對生豬產業產前、產中、產后全過程進行規范,做到有據可循。三是建立生豬產品市場準入制度,即經過認證的無公害、綠色、有機或經檢測達到國家標準的生豬產品,準予進入市場銷售,反之則禁止進入市場銷售。實行生豬產品市場準入制度,有利于保護消費者的權益和身體健康,也有利于提高生產經營者提高產品質量安全和參與質量認證的積極性,最終有利于質量安全的豬肉產品市場機制的形成。

5.4 健全技術支撐體系

科技進步對生豬產業發展的促進作用不僅是第一生產力,而且具有累積和長期持續發揮作用的特點。發展生豬產業的根本措施是推動豬業科技進步。從全球范圍來看,世界育種已呈現出從重視提高瘦肉率、生長速度、飼料報酬,向重視提高繁殖力、增加產仔數、重視肉質和提高豬體質轉變的趨勢。我國應當適應發展趨勢,在全國范圍內推廣先進的科學育種技術,以政府力量為主,對接市場,通過政策、資金、技術的支持,激發企業自身的活力,引導企業優化、改良品種,改變原來“為保種而保種”的機制,提高本土豬市場化效益,如采用DNA標記輔助選擇和分子育種等。立足于種豬本土化、育種體系統一化、多樣化,合理利用已引入的國外優秀種豬資源,大力培育節糧型豬種,提高豬的生長性能、肉品質量和疾病防御能力,保證豬肉產品的出口質量能達到國際一流水平。同時,借鑒發達國家經驗,建立起科研、教育、推廣三結合的體制。為高校提供更多的科研資金,加快高效飼料生產、疫病防控和糞污處理等關鍵技術的攻關研究,從生物、化學、環境、工程、經營和管理等多個方面為生產經營提供先進的科研成果。

5.5 完善生豬產業扶持政策體系

按照依需定供的原則,把脈養殖戶意愿,及時出臺支持規模化養殖場建設、糞污無害化處理設施建設補貼、保費補貼、強制免疫補助等生豬養殖扶持政策,為養殖戶提供養殖補貼與支持,為商品化開發提供高品質的生豬來源并打開市場。鼓勵發展養豬專業合作組織,加大扶持龍頭企業發展力度;完善生豬期貨市場,有效平抑價格波動和規避市場風險;健全生豬養殖保險政策體系,提高保險額度與內容;推廣適度規模養殖、環保友好養殖,防止規模壟斷[15];逐步建立生豬養殖社會化服務體系,降低生豬養殖成本;巧妙利用國際貿易壁壘,服務豬肉國際競爭劣勢扭轉;考慮生豬產業發展與城鄉一體化、新農村建設、區域扶貧等其他社會政策的銜接,提高政策瞄準精度,保證政策的科學有效。

參考文獻:

[1]Kaplinsky P,Morris M. A handbook for value chain research [EB/OL].(2013-11-01)[2015-01-21]. http://www. prism. uct.za/Papers/VchNovo1. pdf.

[2]Lawrence J D. Hog marketing practices and competition questions[J]. Choices the Magazine of Food Farm & Resources Issues,2010(25):58.

[3]張 振,喬 娟. 影響我國豬肉產品國際競爭力的實證分析[J]. 國際貿易問題,2011(7):39-48.

[4]劉柳鋒. 中美豬肉貿易成本測算研究[J]. 豬業經濟,2014(8):31-36.

[5]劉劍文. 國際豬肉貿易與養豬產業格局轉變[J]. 北方牧業,2014(9):5-6.

[6]王振平,趙飛亞. 淺論中國豬肉國際競爭力測算與比較[J]. 經濟研究導刊,2010(19):160-161.

[7]廖 翼,周發明. 中國豬肉產品國際競爭力的實證研究[J]. 國際貿易探索,2011(12):25-33.

[8]陳昌洪. 我國豬肉出口結構與國際競爭力研究[J]. 華南農業大學學報:社會科學版,2010,9(2):37-42.

[9]杜紅梅,顏 娟,謝靜雯. 生豬產業鏈組織效率影響因素研究——基于湖南80家生豬屠宰加工企業的實證[J]. 湖南師范大學自然科學學報,2013,36(2):40-43.

[10]王晶晶,陳永福. 美國生豬產業發展:合約生產和縱向一體化[J]. 世界農業,2014(1):119-123.

[11]齊 濤. 中國玉米出口貿易競爭力分析[J]. 西安電子科技大學學報:社會科學版,2011,21(1):89-92.

[12]中商情報網. 中國肉類食品行業市場現狀研究分析報告[EB/OL]. http://www.askci.com/news/201309/05/051158503 3551. shtml.

[13]郭利京,韓 剛,胡 聯,等. 信息不對稱、縱向市場特征與豬肉價格傳遞非對稱性[J]. 農林經濟管理學報,2014,13(4):414-419.

[14]湯 旭,王 凱. 豬肉產業鏈系統競爭力的研究綜述與案例研究[J]. 天津農業科學,2014,20(1):48-51.

[15]陳中彬,陶紅軍. 美國豬肉產業政策評述[J]. 豬業經濟,2014(11):25-30.湯路昀,曾 光. 中國柑橘產業空間集聚與農民收入的關系[J]. 江蘇農業科學,2016,44(4):535-539.