人民調解何以成為維穩最前沿

——基于貴州桐鄉的法律人類學考察

溫丙存

?

人民調解何以成為維穩最前沿

——基于貴州桐鄉的法律人類學考察

溫丙存

[摘要]基層群眾自治原本是人民調解制度的設計初衷,但在運作實踐中卻被裹挾進國家的維穩治理格局中。基于貴州省桐鄉的實地研究和文獻研究發現,人民調解是這樣被逐步推向維穩最前沿的:首先,國家通過“一票否決式”的淘汰賽機制將鄉鎮政權“吸納”到維穩中,賦予其維穩的職責、目標和任務;接著,鄉鎮政權通過再造“因事而定的”鄉村關系,把維穩任務分解、下沉,將村莊拉進維穩治理中;最后,鄉鎮政權通過制度設計(即矛盾糾紛排查調處機制)和技術保障(即依附于村干部身份的調解員)來最終實現人民調解與維穩的“焊接”。

[關鍵詞]人民調解; 維穩; 鄉村關系; 糾紛解決; 新型城鎮化

在有效應對社會矛盾糾紛、推進法治建設中,必須正確處理好維權與維穩的關系,尤其是應注重以維權促維穩[1]。學界基于不同視角,對人民調解機制與維穩的關系進行了相關研究,但缺少對人民調解如何卷入基層維穩格局的內在邏輯進行專門剖析。例如,賀東航、孫敬良認為,基層社會治理視閾下的人民調解既是一種糾紛解決工具,又是一種治理技術[2];李德恩認為,大調解機制承載著維穩的政治功能,今后運用“三調聯動”解決糾紛時,需以當事人自治為基礎,將權力維穩轉到權利維穩[3];劉正強提出人民調解重構的問題,認為要增進人民調解的政治凝聚、道德凈化、社會動員功能,使人民調解成為疏通國家政治和民間生活之間的優質執政和治理資源[4]。

全面推進依法治國,有效解決社會矛盾糾紛,基礎在基層,工作重點在基層。本文擬通過貴州省桐鄉的法律人類學考察①筆者自2013年4月至2015年7月,以掛任鄉長助理的形式在桐鄉開展法律人類學的田野工作研究。遵循學術慣例,本文涉及的地名、人名、單位名等均為化名。,運用實地研究和文獻研究等研究方法與技術,嘗試回答在當下農村社會轉型發展尤其是新型城鎮化進程中,以基層群眾自治為設計初衷的人民調解是如何被吸納到基層維穩治理格局中的問題。桐鄉位于貴州省畢節市榮侗縣北部,距縣城24公里,轄23個村,12個縣直管單位,截至2015年7月,桐鄉共有188個村民小組,11 998戶,47 368人,面積為101.3平方公里。桐鄉作為貴州省省級經濟開發區——貴州榮侗經濟開發區的腹地,是加快推進全縣工業化進程和打造全市新經濟增長極的重要基地。自2009年以來出現“大項目頂天立地,小項目鋪天蓋地”的城鎮化發展熱潮。

一、糾紛解決金字塔底層的人民調解

文獻研究發現,在2009—2014年間,桐鄉選擇人民調解方式解決的糾紛共有390件,按年份依此為33件、58件、48件、65件、96件、90件,年均59件*資料來源于桐鄉23個村填報的《村級矛盾糾紛排查月報表》(2009—2014年)和《人民調解糾紛業務登記表》(2009—2014年)、桐鄉政法委綜治辦匯總制作的《桐鄉矛盾糾紛排查調處情況統計月報表》(2009—2014年)、桐鄉司法所匯總制作的《桐鄉矛盾糾紛排查月報表》(2009—2014年)、桐鄉司法所上報縣司法局的《人民調解工作月報表》(2009—2014年)以及糾紛卷宗等檔案資料。統計中不包含通過口頭調解、未留有任何書面材料的、相對簡單的人民調解糾紛。。雖然人民調解糾紛數量年度分布不均,但整體來看其呈現曲折增長的態勢。從糾紛類型和糾紛事由來看*糾紛類型和事由的劃分主要參考最高人民法院2011年修改通過的《民事案件案由規定》。,在桐鄉人民調解中,物權糾紛、婚姻家庭、繼承糾紛、侵權責任糾紛三種糾紛類型合計占三分之二,占比分別為34%(132件)、18%(71件)、15%(60件)。在具體糾紛事由方面,人民調解中糾紛的內容主要是發生在村莊內部甚至家庭(家族)內部的“鄰里的事”(即相鄰關系糾紛、地役權糾紛、宅基地使用權糾紛,共59件,占人民調解中所有糾紛的15%)、“打架的事”(即打架等引起的生命權、健康權、身體權糾紛,共38件,占人民調解中所有糾紛的10%)、“兩口子的事”(即夫妻感情不和、吵架、離婚等糾紛,總共38件,占人民調解中所有糾紛的10%)、“地里的事”(包含33件田邊地角爭議、23件山林水土路等權屬糾紛、23件田土及青苗、樹木等受損糾紛、14件承包地征收補償費用分配糾紛,共93件,占人民調解中所有糾紛的24%)等事關農民“過日子的事”,共計228件,占人民調解中所有糾紛的近60%,因此人民調解中的糾紛大都是日常生活中“雞毛蒜皮的事”。

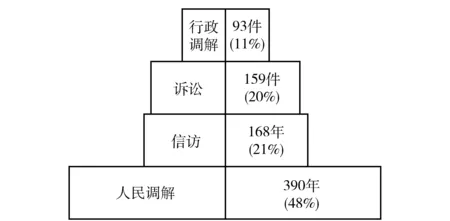

圖1 桐鄉四種解紛機制基于糾紛總量的金字塔結構圖(2009—2014年)注:行政調解糾紛的數據來源于桐鄉綜治信訪維穩中心的《行政調解糾紛業務登記表》《行政調解案件卷宗》等檔案資料。訴訟糾紛的數據來源于榮侗縣人民法院制作的《榮侗縣人民法院案件審理情況表》和《榮侗縣人民法院案件審理情況與去年同期對比表》,桐鄉人民法庭制作的《榮侗縣人民法院桐鄉人民法庭收結案登記表》。信訪糾紛的數據來源于桐鄉綜治信訪維穩中心檔案所記錄的群眾來信來訪案件、領導干部三級聯動視頻接訪案件、十八大等重要節點的大接訪案件以及市、縣信訪局轉交辦的案件。

考察人民調解在整個農村糾紛解決體系中的地位時,筆者遵循實證主義的研究范式,從當前農村社會糾紛解決實踐的現實出發,側重分析農村社會中正式的、常規的糾紛解決機制,即人民調解、行政調解、訴訟、信訪*糾紛解決雖并非信訪制度的設計初衷,但在實際運作中,信訪逐漸成為發現并化解糾紛與不穩定因素的常用手段。這4種解紛機制。研究發現,在當前桐鄉經濟社會轉型發展中,人民調解、行政調解、訴訟、信訪這四種糾紛解決機制的糾紛數量都呈現出曲折增長的態勢*在2009—2014年間,按年份統計來看,行政調解中的糾紛依次為6件、4件、12件、40件、10件、21件;訴訟中的糾紛依次為22件、19件、28件、19件、39件、32件;信訪的糾紛依次為23件、19件、26件、28件、39件、33件。,共解決糾紛810件次,其中,人民調解糾紛為390件次(比重為48%),信訪糾紛為168件次(比重為21%),訴訟糾紛為159件次(比重為20%),行政調解糾紛為93件次(比重為11%)*當然,這里對四種解紛方機制中糾紛的數量合計,并不完全等同于實踐中糾紛的確切發生數量,因為存在同一糾紛因經過不同解紛機制解決而被重復統計的可能;并且,這種金字塔結構模式不涉及糾紛解決方式的優先次序與選擇偏好問題,也擱置了糾紛是否會被最終成功解決的問題。。從糾紛數量來看,當前四種解紛機制在農村糾紛解決體系上已呈現出金字塔式的形狀結構(見圖1)。

人民調解之所以處在農村社會糾紛解決體系金字塔結構的底層,發揮著基礎作用,這是與人民調解的制度設計密切相關的。根據《人民調解法》規定,作為民間糾紛的化解機制,人民調解具有如下要素及特征:(1)人民調解的主體是人民調解委員會這一依法設立的群眾性組織。(2)人民調解的倫理基礎奠基于平等、自愿的民主協商原則。自由平等價值、民主價值、正義價值和秩序價值、效益價值等共同構成了人民調解的價值體系[5]。(3)人民調解的主要方法是采取說服、疏導等手段。(4)人民調解的功能目標在于實現民間糾紛的定紛止爭和基層社會的有序運轉。人民調解具有貼近基層、聯系群眾的特點,在運作實踐中,人民調解制度能夠實現民間糾紛的自我化解,具有強烈的群眾自治性質和社會自我修復功能。可以說,人民調解一直是基層人民群眾權利救濟體系中不可或缺的有機組成部分,是村居社區實現自治的有效形式,成為鄉村社會糾紛解決的基本方式和最常規選擇。

二、維穩任務的分包與再分包

“社會穩定問題原來在1980年代的國家治理中還屬于一個邊緣性的問題,而今已經上升為一個壓倒一切的中心問題”[6]。狹義的維穩是指化解人民社會內部矛盾,消除經濟社會發展中的不穩定因素,實現并維護政治社會的安定團結。“把矛盾化解在基層,解決在萌芽狀態”是當下維穩工作的重要理念與制度安排[7]。維穩是農村基層社會治理的重要內容,那么,在當前農村社會轉型發展中,國家的維穩任務是如何進行分包和再分包的呢?

(一)分包:淘汰賽機制下鄉鎮政權的維穩

新型城鎮化進程中,鄉鎮政權作為國家政權的基礎和“末梢”,承擔著國家與社會關鍵連接點的角色,是農村地區推進新型城鎮化戰略的直接執行者和實施者。當前桐鄉的鄉鎮政權鄉鎮政權承擔并發揮著三重職能,即生產發展、公共服務和社會管理。而以信訪維穩為核心的政法工作與計劃生育、安全生產、黨風廉政建設等共同構成社會管理的主要內容。那么,鄉鎮政權為何要承擔維穩治理的角色任務呢?在壓力性行政體制下,上級政權特別是縣級政權所創設的行政考核目標與角色期望,是鄉鎮政權職能角色的內在動力源泉。鑒于在新型城鎮化中,縣級政權對鄉鎮政權實行多重目標考核管理與多元激勵晉升策略,筆者曾創造性地發展出“錦標賽機制”“拉力賽機制”“淘汰賽機制”的概念[8],用以分析鄉鎮政權身負的多重行政目標考核。其中,淘汰賽機制是指在行政任務分包及其目標考核中,對維穩、計劃生育等某些特殊事項采取“一票否決”的考核激勵辦法,這種負向淘汰就像競技體育中的“輸一場即淘汰出局”,只要某一事項(即“場次”)達到“一票否決”的標準,即使在其他工作領域做出天大的成效,整個考評選優資格(“參賽資格”)也會被取消或者考評總得分為零。在新型城鎮進程中,維穩等“一票否決”事項構成的淘汰賽機制是對鄉鎮政權進行行政目標考核和角色管理的重要手段,用以維護農村社會安全穩定的大局,為城鎮化與新農村建設的協同推進提供安全保障和發展環境。

雖然整體來看對維穩是“一票否決”,但在未達到定性方面的“否決”之前,縣級政權也還會在年度工作目標考核體系中對“一票否決”事項進行細化和量化考核管理。榮侗縣對鄉鎮信訪維穩工作的考核分為動態考核和年終考核,動態考核和年終考核各占50分。榮侗縣信訪局根據省、市信訪維穩工作考核的有關要求,并結合該縣實際情況,由縣信訪聯席辦擬定并經縣委分管領導同意后,將年度信訪維穩工作考核細則及評分標準印發給各鄉鎮(街道),所制定的量化考核項目包括黨委政府重視情況、信訪源頭預防情況、基層基礎工作情況、體制機制創新情況以及加分項目等,每個項目都有詳細的考核細則及評分標準。

(二)再分包:“因事而定”鄉村關系下的村莊維穩

當前維穩政策與措施都是以剛性穩定中的政治權力壟斷為出發點的,正因為執政者保持了對政權權力的壟斷,才能將維穩責任通過政治承包方式,自上而下地逐層分解[9]。維穩治理是鄉鎮政權的重要職能,但維穩的實現不可能完全由鄉鎮政權獨自或事無巨細地來進行操作實施,維穩治理離不開村級組織(村“兩委”)。

1.鄉村關系的“淡化”與“軟化”?

鄉村關系一般用來指鄉鎮政權與村級組織之間的關系,它是影響鄉村治理的重要因素,是國家與農民關系的晴雨表。整體來看,相比于以往的強制性、緊密性等特征,稅費改革后鄉村關系開始出現“淡化”趨勢。例如,趙樹凱認為,鄉村關系在農業稅費改革初始呈現出“在控制中脫節”的特征,即從形式上看,鄉鎮對村莊的控制是強化了,但實質上鄉鎮政府與村莊社會卻脫節了[10]。鄉村關系的這種“淡化”主要是從強度層面和縱向維度來理解的,那么,在鄉村關系的銜接方式和橫向維度上又有何變化特征呢?從鄉鎮政權與村級組織的力量對比及其博弈關系來看,當前鄉村關系出現“軟化”和“形式化”趨勢。賀雪峰認為,農業稅取消以后,鄉鎮不再像原來那樣依賴和要求村組完成諸如稅費征收這樣的硬任務,反倒是村組干部在村級辦公經費、村干部工資等方面有求于鄉鎮,因此,村組干部失去了與鄉鎮政權的討價還價能力,鄉鎮可以憑借其相對優勢地位對村組干部提出的任何要求置之不理,但鄉鎮卻可以向村組干部直接下達任務,完不成任務就要扣工資或者其他款項。對村組,鄉鎮可以不再親力親為,以致使得村民很少有機會再在村莊內看見鄉鎮干部的身影[11]。魏小換、吳長春認為,稅費改革后村級組織已逐漸從半正式、非正式的治理方式向形式化治理方式轉型,其表現有:對村干部實施科層化管理如坐班制、村務管理文牘化(搞“軟件資料”)、村莊治理行政化等,這種治理方式轉變致使農村矛盾糾紛無法解決,農民上訪增加[12]。

對于鄉村關系和村級組織治理方式的上述論斷,筆者不敢完全茍同,至少這些觀點或結論并不具有普遍意義,也不完全符合新型城鎮化進程中的鄉村關系特征。如福柯所言,權力是微觀的、多元的、分散的、無中心的,就如真理也是一種權力[13],“權力沒有具體、確定的形態,只是一種關系;權力首先不是壓制性的,而是生產性的;權力的運行不是自上而下的過程,有自身的意向性,屬于雙向、互動的支配關系”[14]。這種權力控制的辯證法同樣存在于鄉村關系以及村干部與村民關系中。在國家惠農政策實施中,政府對鄉村的介入模式已從“強制模式”轉向“適應模式”,“適應性政府介入模式”的“適應性”特征表現為:政府介入遵循農民本位主義原則,以滿足農民公共需求為目標;農民個體在政府介入過程中具有較強的自主性;政府與農民利益的相容性使得農民成為介入的受益人,并對政府報以政治信任[15]。同時,隨著城鄉一體化與市場經濟的培育和壯大,農村公共服務方式有著社會化、多元化發展的趨勢,這種新形勢、新特征給傳統鄉村關系帶來新的變量,使鄉村關系呈現多層次性[16]。在新型城鎮化進程中,隨著鄉村治理內容的日益多樣,鄉村關系也更加復雜,并與鄉鎮政權的性質變化緊密相關。

2.“因事而定”鄉村關系與村級組織的維穩任務

桐鄉的個案研究表明,在當前新型城鎮化中的鄉村關系上,鄉鎮政權的優勢地位僅僅是相對優勢,而非絕對優勢,不具有完全的支配性;鄉村關系也是變動不居的,多元的,細化的,其具體關系形態是“因事而定的”。在桐鄉新型城鎮化進程中,鄉鎮政權在計劃生育、信訪維穩、民生項目管理等事項中依然要尋求村組干部的支持和配合,離開了村級組織,鄉鎮政權就根本無法完成這些工作任務。在“因事而定”的鄉村關系中,一方面,村級組織確實出現科層化、文牘化、行政化的傾向,這尤其表現在村干部選舉、村干部薪酬發放、村干部坐班制以及黨建工作、安全生產工作等領域,但這只是部分事實,并非全部真相。因為,在另一方面,尤其是在涉農民生項目資源“進村入戶”、經濟建設項目征地拆遷、計劃生育“四術”完成、矛盾糾紛排查調處等治理事項中,村級組織仍需開展“外部業務”,需要直接與村民互動,需要“真抓實干”,單單“玩文字游戲”還遠遠不夠。總之,新型城鎮化進程中的鄉村關系既有“軟”的領域,也有“硬”的領域,鄉鎮政權職能角色的發揮都或多或少地需要村級組織來配合,紛繁復雜的工作目標任務共同影響并形塑著當前的鄉村關系,使得鄉村關系呈現出碎片化、彌散化的特征,所以說,鄉村關系是隨著不同工作領域和治理事項而變動不居的,是“因事而定的”。

在縣級政權對鄉鎮政權的考核中,不斷強化運用“一票否決”機制對社會穩定類指標等進行考核的同時,還出現鄉鎮政權把“一票否決”事項的考核壓力向村級組織“下沉”、分解和轉移的趨勢[17]。而基層維穩治理任務就是這樣進行分包和再分包的。在桐鄉,每年鄉里都會向村里下達信訪維穩工作目標責任書。其中,維穩工作目標內容包括:定期開展矛盾糾紛大排查活動;切實做好敏感節點、重大節慶日期間的重大矛盾糾紛和不穩定因素的排查和穩控工作;深入推進“平安和諧四區”*“四區”指礦區、庫區、工區、林區。創建工作;積極預防和妥善處置群體性事件。信訪工作目標內容包括:全年不發生進京非訪和5人以上(含5人)赴省到市集體訪,10人以上到縣集體訪;按時完成各級交辦的信訪案件;每月20日前對轄區內的不穩定因素進行排查化解,并將排查化解情況報綜治信訪維穩工作中心;對排查出的信訪積案要在規定化解時限內全部化解。同時,信訪目標責任書也對獎懲情況做出規定。

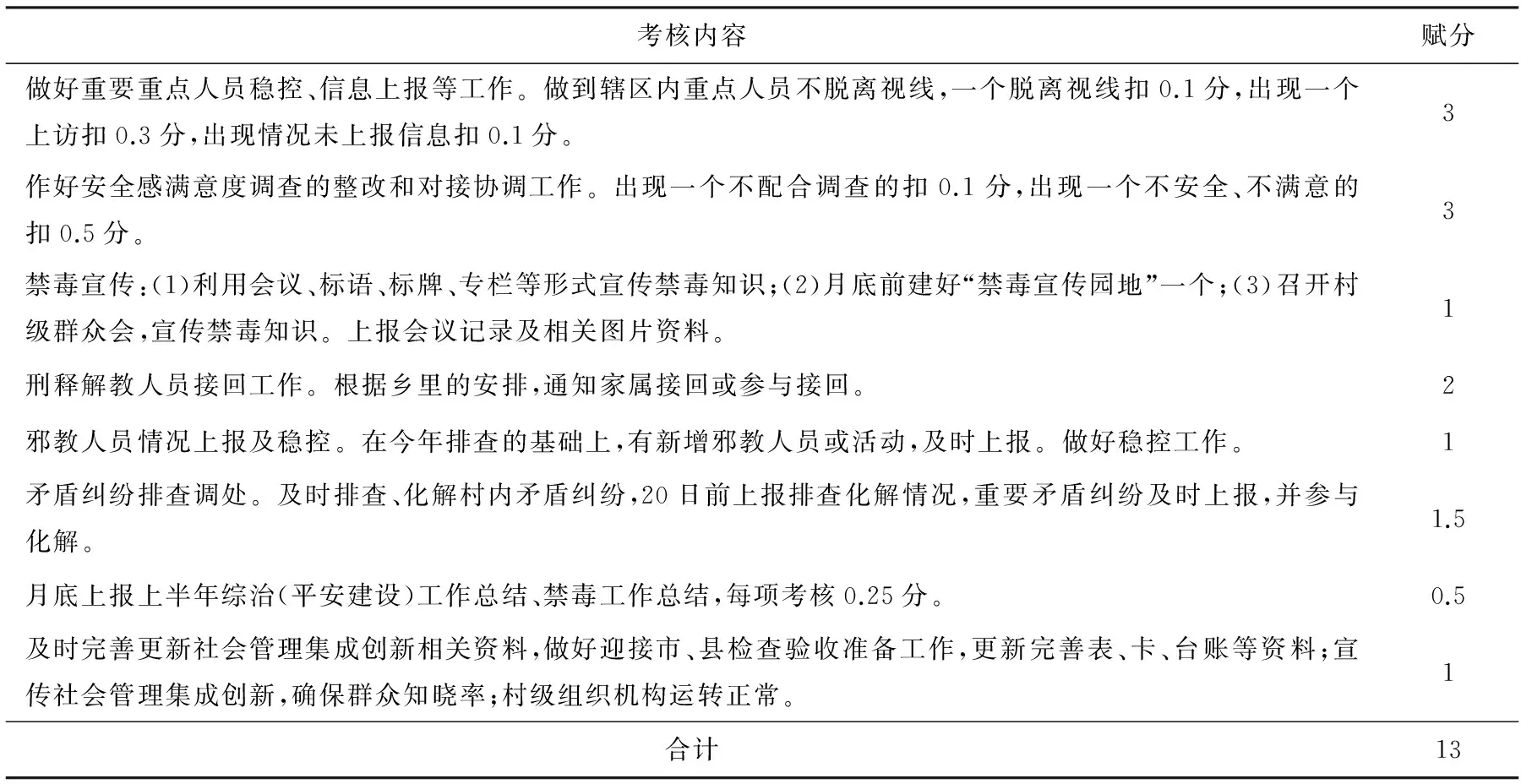

“有上級的治理壓力就有農村基層組織的治理責任,它就能配置資源形成鄉村治權,進行鄉村治理。而沒有國家的治理任務,農村基層組織就不會主動進行鄉村治理”[18]。在桐鄉,鄉鎮政權通過津貼發放、考核獎懲等一系列權力管理與監督技術將村干部牢牢控制在手中,以使其完成鄉鎮政權向各村分解、下達的各項工作任務,這其中一個重要手段就是鄉鎮政權對各村所開展的每月督查考核。當前鄉鎮政府與村“兩委”職能及變遷的一個重要表現就是維持社會穩定的壓力和職責日益加重[19]。以桐鄉2015年6月份督查考核菜單中的政法維穩工作部分為例(見表1),可以看出鄉鎮政權對村級組織在維穩任務方面的分解情況。

表1 桐鄉2015年6月份村級督查考核中政法維穩工作菜單檢查表

三、人民調解與維穩的“焊接”

當前維穩已成為各級政府的硬任務與第一責任,而維穩的首要任務就是有效化解各類社會矛盾糾紛[20]。人民調解帶有群眾自治性質,一般被稱為社會救濟方式,但其處在國家正式權力和民間非正式權力中間地帶,同時也是國家與社會共同參與、互動的解紛機制[21],因為,“從人民調解的發展脈絡,我們可以清晰地看到作為對接國家權力與基層生活空間的橋梁,人民調解從來就不僅僅是沿著單純的解紛維度發揮功能;它的興衰、作用程度,也總是同國家權力對其的支持力度保持同形的曲線”[22]。桐鄉的實踐表明,人民調解面臨著國家干預問題,國家通過制度設計和技術手段來使人民調解服從、服務于基層政權的維穩目標。

(一)制度設計:矛盾糾紛排查調處機制

當前影響農村社會穩定的因素主要有以土地糾紛為代表的民間糾紛、由村莊腐敗等誘發的干群矛盾、黑惡勢力等制造的治安案件、群體性上訪較為凸出的農民信訪以及非現實性沖突的群體性事件等[23]。在桐鄉城鎮化中,影響當地社會穩定的不安定因素突出表現在:一是治安刑事案件有升高趨勢,特別是青少年違法犯罪和侵財性違法犯罪頻率較高;二是城鎮化建設發展中的土地征用、房屋拆遷、工礦企業建設管理、基礎設施建設等引發了一系列新型不安定因素;三是水庫移民遺留問題、涉法涉訴問題、企業改制問題等特殊群體引發的不安定因素。“鄉村調解不只是關乎國家治理(包括維穩)層面的村莊內部的定紛止爭,抑或是法制現代化層面的農民法定權利的實現,而是牽涉到國家權力通過法律實踐介入農民生活的深度與廣度”[24]。桐鄉人民調解機制的運作實踐就是嵌入在整個矛盾糾紛排查調處工作格局中的,進而被吸納到維穩治理中。

人民調解是矛盾糾紛排查調處及維穩的主要力量,桐鄉建立起以村級人民調解委員會為主體的矛盾糾紛定期排查調處及維穩制度。(1)建立矛盾糾紛排查網絡。在村建立情報信息員*村的情報信息員是村支書。,明確工作職責,實行每月不少于一次的定期報告信息制度。各村排查出來的矛盾糾紛要及時化解,并在《矛盾糾紛排查調處情況統計表》上登記備案,于當月25日前向鄉領導小組辦公室報送,確保“小事不出組、大事不出村、矛盾不上交”。對處理不了的矛盾糾紛,及時將調查情況及處理意見上報相關單位。(2)建立健全矛盾糾紛調解網絡。健全村人民調解委員會,堅持“守土有責、守土盡責、失職必查、瀆職必究”及“不要等、不能推、不準推”原則,對產生的矛盾糾紛及時調解,確保矛盾糾紛解決在萌芽狀態,實現“零非訪”和無群體性事件的目標。調解不成功的反復調解后,將調解情況及處理建議上報鄉領導小組辦公室,決不能讓矛盾激化。另外,為有效做好群眾(信訪)工作,桐鄉要求各村建立群眾工作室。

桐鄉為增強各村的責任心、緊迫感,把矛盾糾紛排查調處工作納入鄉、村工作的主要盤子,與經濟發展、計劃生育等中心工作同安排、同部署、同檢查、同考核,實行捆綁考核,嚴格兌現獎懲。在矛盾糾紛排查調處工作責任主體方面,村支書、駐村干部是第一責任人,村管組干部是直接責任人。同時,領導干部按聯系村和所分管的部門對矛盾糾紛排查調處工作負責,實行領導班子成員工作責任制,對其區域內的矛盾糾紛排查化解及信訪、維穩、綜治工作實行“分片包保”*在分片包保中,領導干部需要承擔包接待、包協調、包處理、包穩定的責任。和具體督查,指導工作和化解問題。另外,桐鄉還實行定期督查、排名通報和誡勉談話制度,強化監督,嚴格責任追究。桐鄉專門成立矛盾糾紛排查化解工作督查組,由鄉紀委、組織辦牽頭,從黨政辦、政法委等部門抽調人選,對矛盾糾紛排查化解工作開展督查考核,實行每月通報制、每季度考核排名制、年終考核評定制。年終考核倒數第一的,取消當年評先、選優資格,并對第一責任人和直接責任人進行誡勉談話、限期整改,對整改不到位的,實行“一票否決”。

(二)技術保障:依附于村干部身份的調解員

與傳統人民調解作為一項社會動員的國家治理技術一樣,現代人民調解作為國家的統治術和社會治理策略,是國家權力延伸、滲透至城鄉基層社會的觸角和載體[25]。在矛盾糾紛排查調處中,桐鄉各村人民調解委員會要向桐鄉矛盾糾紛排查化解及維穩工作領導小組負責、匯報人民調解工作;需堅持實事求是的工作原則,保證數據的真實性和排查項目的完整性,絕不能虛報、浮夸和憑空捏造;需對糾紛當事人的口頭申請、書面申請以及主動受理的糾紛詳細登記,登記事項包括當事人姓名、性別、年齡、工作單位、家庭住址、糾紛事由、調處情況等具體內容。村里需要定期將矛盾糾紛排查調處登記臺賬上報至鄉政法委綜治辦,綜治辦再匯總、制作以鄉為單位的統計報表和檔案,并按要求上報縣政法委,同時按照標準裝訂成冊,留存檔案。

桐鄉各村人民調解委員會(調委會)設職數3名,其中主任1名,副主任1名,委員1名,由村民代表會議*村民代表按照1人代表15戶農戶的比例來確定。選舉產生。但查閱桐鄉司法所對全部調解員的備案資料后發現,這些調委會成員及其地位高低常常與其在村兩委中的職務捆綁在一起,任期也隨之變動,即一般由村支書來擔任調委會主任,村主任來擔任調委會副主任,村兩委班子成員或其他村民來擔任調解員。正是由于村干部和人民調解員這兩種身份的重合,使得在鄉民日常生活世界及其話語體系中,糾紛當事人常常向“村支書”“村主任”等“村干部”尋求解決糾紛,而不是所謂的“人民調解委員會”或“調解員”。也就是說,在桐鄉人民調解實踐中,調解者的角色更多的時候是以“村干部”的角色而不是以“人民調解員”的角色來出現。桐鄉為健全完善人民調解組織網絡,把村級人民調解組織經費納入到財政預算予以保障,也對村級調解員的案件給予一定的補助,桐鄉政法委還組織、調動轄區內的人民法庭、派出所、司法所等鄉鎮司法資源,對人民調解員每年開展兩次業務培訓學習活動。正是通過對調解員的身份、活動經費、能力培訓等實施的一系列控制技術,將村莊的人民調解吸納到國家的基層維穩治理格局中,并最終將人民調解推向維穩的最前沿。

四、結語

在當前“全面維穩”體制下,基層政府的維穩技術呈現政治化而非法治化的傾向[26],這在一定程度上改變了人民調解的群眾性、民間性、自治性[27]。通過貴州省桐鄉的田野工作研究,發現,在當前新型城鎮化進程中,人民調解在農村糾紛解決體系的金字塔結構中處于基礎地位,主要化解農民日常生活中的傳統型糾紛。在壓力體制與維穩邏輯下基層政府常常用壟斷、科層制與指標量化的方式來解決矛盾糾紛[28]。群眾自治性質的人民調解是這樣被卷入國家基層維穩治理格局中的:首先,國家通過“一票否決式”的淘汰賽機制將鄉鎮政權“吸納”到維穩中,賦予其維穩的職責、目標和任務;接著,鄉鎮政權運用一系列權力技術來扭轉鄉村關系的“淡化”與“軟化”傾向,并通過再造“因事而定的”鄉村關系,把維穩任務繼續向下分解,從而將村莊裹挾進維穩治理中;最后,鄉鎮政權通過制度設計——矛盾糾紛排查調處機制,以及技術手段保障——依附于村干部身份的調解員,來最終實現人民調解與維穩的“焊接”,從而把人民調解推向基層維穩治理的最前沿。

[參考文獻]

[1]吳忠民.社會矛盾倒逼改革發展的機制分析.中國社會科學,2015(5):4-20

[2]賀東航,孫敬良.基層治理視域中的鄉村人民調解制度——以一個村莊人民調解文本為例.社會主義研究,2015(4):104-109

[3]李德恩.社會管理創新視野下的“三調聯動”.社會科學家,2014(1):104-111

[4]劉正強.人民調解:國家治理語境下的政治重構.學術月刊,2014(10):25-32

[5]唐茂林,張立平.論人民調解的價值.社會科學家,2009(6):75-78

[6]應星.“氣”與抗爭政治:當代中國鄉村社會穩定問題研究.北京:社會科學文獻出版社,2011

[7]容志,陳奇星.“穩定政治”:中國維穩困境的政治學思考.政治學研究,2011(5):87-96

[8]溫丙存.三維型政權:新型城鎮化進程中的鄉鎮政權——基于貴州省桐鄉的拓展個案研究.中國農業大學學報(社會科學版),2015(2):51-60

[9]于建嶸.當前壓力維穩的困境與出路——再論中國社會的剛性穩定.探索與爭鳴,2012(9):3-6

[10]趙樹凱.鄉村關系:在控制中脫節——10省20鄉鎮調查.華中師范大學學報(人文社會科學版),2005(5):2-9

[11]賀雪峰.論鄉村治理內卷化——以河南省K鎮為例.開放時代,2011(2):86-101

[12]魏小換,吳長春.形式化治理:村級組織性質的再認識.廣東社會科學,2013(4):196-202

[13]Foucault.Thehistoryofsexuality. New York: Random House,1978

[14]孫晶.福柯的后現代權力觀探析.理論界,2007(7):93-94

[15]黃振華.從強制到適應:政府與鄉村關系變遷的一個解釋框架——以國家惠農政策為分析視角.社會主義研究,2014(4):111-117

[16]尤琳.農村公共服務多元供給中的鄉村關系研究.求實,2013(6):90-93

[17]劉明興,侯麟科,陶然.中國縣鄉政府績效考核的實證研究.世界經濟文匯,2013(1):71-85

[18]楊華,王會.重塑農村基層組織的治理責任——理解稅費改革后鄉村治理的一個框架.南京農業大學學報(社會科學版),2011(2):41-49

[19]侯麟科,劉明興,陶然.中國農村基層政府職能的實證分析.經濟社會體制比較,2009(3):58-64

[20]王玉榮.基于社會管理視域的基層維穩運行模式研究.學術界,2011(11):82-87

[21]宋明.人民調解的現代定位:糾紛解決機制中的“第三領域”.法制與社會發展,2008(3):148-155

[22]李婷婷.交互視域:人民調解委員會組織產生與流變的邏輯.社會主義研究,2011(3):108-113

[23]黃輝祥,劉寧.農村社會穩定:現存問題剖析與實現機制探求——基于制度主義的研究.東南學術,2011(4):36-45

[24]張萬洪,丁鵬.當代憲政建設中的鄉村調解與治理——一個法人類學的分析.江蘇社會科學,2012(6):101-105

[25]宋明.人民調解的正當性論證——民間糾紛解決機制的法社會學研究.山東大學學報(哲學社會科學版),2008(3):45-52

[26]肖唐鏢.當代中國的“維穩政治”:沿革與特點——以抗爭政治中的政府回應為視角.學海,2015(1):138-152

[27]何永軍.鄉村社會嬗變與人民調解制度變遷.法制與社會發展,2013(1):76-90

[28]張繼平.“大調解”組織間的替代性實踐——以G省Z市為例.上海大學博士論文,2013

(責任編輯:陳世棟)

How did People’s Mediation Become the Frontier of Stability Maintenance:Based on Law Anthropology Research in Tong Town, Guizhou

Wen Bingcun

AbstractThe masses autonomy is the original design of the people's mediation mechanism, but the people's mediationwas coerced into the nationalstability main tenantin practice. After field research and literature research in Tong Town, Guizhou, the internal logic was found in the new urbanization process. First, thetownship regime was absorbed through the one vote veto knockout mechanism, and was given the responsibilities, objectives and tasks of stability maintenance. Then, thetownship regime decomposed and sank the tasks of stability maintenancethrough recycling depending on what town-village relationship, and pulled the village into stability governance. Last, the people's mediation was welded with stability maintenancethrough the system design of disputes mediation mechanism and technical support of the mediator identity attached to the village cadres. Finally,the people's mediation was coerced into the nationalbasic stability maintenanceand pushed to the forefront.

Key wordsPeople’s mediation; stability maintenance; Town-village relationship; Dispute resolution; New urbanization

[收稿日期]2015-12-30

[作者簡介]溫丙存,中共重慶市委黨校(重慶行政學院)經濟社會發展研究所助理研究員,郵編: 400041。