類方概念探析及形式化表達

朱彥 劉靜 劉麗紅 高博

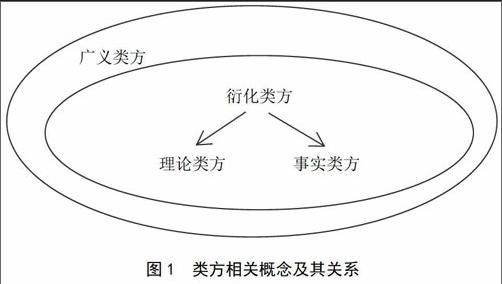

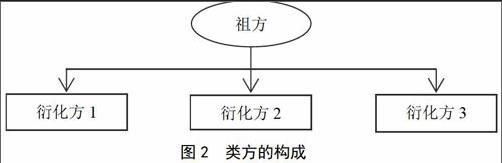

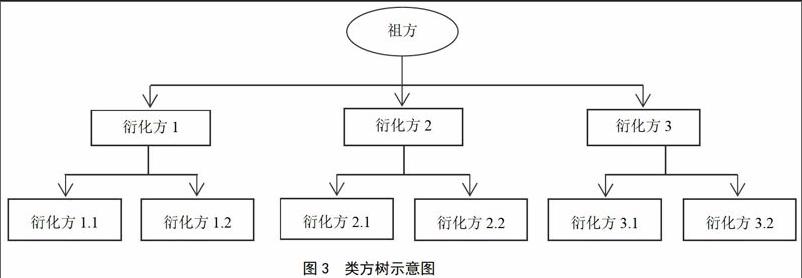

摘要:類方有組成結構相近、功效治法相類的特點,類方研究對方劑理論的總結和臨床實踐的指導均有重要價值。本文通過文獻研究和專家咨詢相結合的方法,界定了廣義類方、衍化(狹義)類方、事實類方、理論類方等相關概念,并與衍生方、廣義方劑衍化、加減方等近似概念進行對比和辨析,對類方衍化關系的組成結構從最簡單的三元組到最高級的類方樹進行形式化表達,為使用計算機技術完成類方衍化關系的自動發(fā)現奠定了基礎。

關鍵詞:類方;類方衍化關系;類方樹

中圖分類號:R289 文獻標識碼:A 文章編號:2095-5707(2016)03-0001-05

方劑是中藥應用的基本形式。“方劑”的原意是以藥物按一定的規(guī)矩和方法組合成方。方劑是治法的體現,是根據配伍原則,總結臨床經驗,以若干藥物配合組成的藥方。

中醫(yī)數千年臨床實踐積累下來大量的成方,根據不完全統計,截至晚清時期,歷代古方就超過10萬首。這些方劑都是在歷代臨床實踐中總結出來,并經過實踐檢驗后留存至今的,是醫(yī)家治療經驗及智慧的載體。對方劑學的學習是中醫(yī)學習中必不可少的一步,將方劑結合其主治、尤其是結合相關醫(yī)案進行綜合分析,挖掘用藥規(guī)律,是提高臨床療效的重要手段。但這樣龐大的方劑知識,要一一精習、掌握并不現實,因而對類方的分析研究就必不可少。研究類方衍化規(guī)律,挖掘類方衍化關系的內涵并構建數學模型,進而實現類方衍化關系的自動識別,輔助構建古今類方衍化關系知識體系,對方劑的學習和臨床應用都有十分重要的意義。

1.研究背景

類方有組成結構相近、功效治法相類的特點,一般有一個制方較早的基礎方劑,其他方劑均為該方的加減衍化。所以類方是學習方劑的一條捷徑,只要熟練掌握了祖方及加減變化規(guī)律,在臨床中就能夠應對自如;而類方組成結構和功效方面的相似性,也對配伍規(guī)律研究有著重要意義。清代徐大椿在《傷寒論類方》中就采用了“以方類證”的方法,將《傷寒論》113方分為桂枝湯類(19方)、麻黃湯類(6方)、葛根湯類(3方)、柴胡湯類(6方)、梔子湯類(7方)、承氣湯類(12方)、瀉心湯類(11方)、白虎湯類(3方)、五苓散類(4方)、四逆湯類(11方)、理中湯類(9方)、雜方(22方)等12類。這樣不僅將《傷寒論》諸方做了分類,并對同類諸方隨證加減變化做了深刻研究,這種研究方法,不但易于掌握,而且對臨床應用頗有意義。

另一方面,類方就是傳統名方繁衍發(fā)展而成的方劑系統,是歷代名醫(yī)應用古方的精華,是指導臨床組方用藥、加減變化的規(guī)矩與準繩,對類方的研究,也是對歷代組方配伍衍化規(guī)律的學習過程。如二陳湯首見于宋代《太平惠民和劑局方》(簡稱《局方》),原方用于治痰飲為患,被后世譽為祛痰通劑的祖方,歷代醫(yī)家以二陳湯為基礎加減變化,逐漸形成以二陳湯為核心的治痰方劑二陳湯類方。《局方》以后二陳湯類方有數百首之多,這些方劑不但含有二陳湯基本藥物,而且主要病因病機均為脾不健運、濕聚為痰、氣機阻滯,治法均以燥濕化痰、理氣和中為主,故均為二陳湯類方。這樣明確了二陳湯類方的發(fā)展演變過程,更有利于研究此類方劑的配伍規(guī)律。

類方研究也為越來越多的學者所重視。如范欣生等認為,類方在基本的共性規(guī)律之外又存在各異性,其共性基礎在于類方基本方,體現了清晰的組方思路和結構特征,是學習和探討方劑科學內涵的基礎;各異性反映了證候變化的動態(tài)性和復雜性,蘊含著隨證候變化而調整的加減化裁方法,揭示了“方證相關”的組方特點。黃煌、宋小莉等認為,從類方入手研究便于理解藥性及方意,有利于中醫(yī)方證規(guī)范化研究,有利于闡釋復方的配伍規(guī)律和演變規(guī)律,更加方便臨床使用。另外,探討祖方與衍化方的源流關系也是類方研究的內容之一,是自明代《祖劑》首創(chuàng)類方研究以來的重要研究內容。

然而,中醫(yī)數千年臨床實踐積累下來海量的成方,以及臨床實際應用中不斷產生新的衍化方,如果單純靠手工查詢、整理和分析,難免錯訛疏漏,如果能基于計算機技術,對類方衍化關系進行自動分析研究,將大大提高研究效率,因而對類方的分析研究就必不可少。

2.已有類方相關概念及理論研究

2.1類方的概念

類方作為方劑學中一個十分重要的概念,不但廣泛出現在諸多方劑著述中,也已作為一個特定的專題研究領域。然而,從權威著述、教材及已公開發(fā)表的研究成果來看,類方的內涵和外延仍存在著不同的理解。

類方既是某些類似方劑的綜合,又是根據方劑的組成結構進行分類的一種方法。頓寶生認為類方可以分為兩類:一是類方之間存在著淵源關系,并且在組成、結構、功效、主治病證上極相類似,往往是由一首主方(root formula)加減衍化出若干不同方劑所構成;二是類方之間雖然沒有源流衍化關系,但它們在功效、主治病證等方面極相類似,亦稱作類方。由于第二種類方的范圍較大,包括了幾乎所有的方劑分類法,研究起來比較復雜,多數學者按第一類方法對類方進行研究。馮石強等對類方的內涵進行了較為系統的梳理,提出類方應該具有以下特點:(1)組成、功效、主治證候等具有相似性;(2)應當有祖方或基礎方作為其核心方。

2.2類方的組成

類方由一首主方和多首附方(derived formula)組成。主方是古代醫(yī)家在長期臨床實踐中歸納總結出來的有確切療效的、在藥物組成上相對固定的一首方劑,今人多稱之為基本方,在其基礎上隨證加減變化而衍化的方劑即為附方。也有研究者將基本方稱為原創(chuàng)方;附方稱為衍化方,或加減方。有研究者對《傷寒論》進行基本方分析,發(fā)現其中雖有113首方劑,實則主要存在8首基本方:桂枝湯、麻黃湯、瀉心湯、大承氣湯、苓桂術甘湯、梔子豉湯、四逆湯、小柴胡湯。大部分研究者認為類方是以基本方作為其源頭或核心,強調類方源與流及衍化關系的問題。源頭方劑又被稱之為母方,并將最早出現的源頭方劑視為祖方。

2.3類萬的識別

馮石強等認為識別類方的關鍵點在于:(1)類方相似性的范圍和程度:類方的相似性可以定位在方劑的基本要素即組成、主治及功效上。由于功效是特定組成的方劑作用于其適宜的病證(方證或適應證)顯現的,方劑的功效與主治具有一定的鎖定關系。因此,在組成和方證對應上的相似性應成為類方判斷的主要依據。(2)類方的時間和空間范疇的界定問題:類方從內涵上強調母方蘊含有方劑之間在時間上的源流關系或藥法上的邏輯聯系,故研究者也應考慮從時間和邏輯的不同維度進行類方研究,既可從歷史發(fā)展先后順序的縱向上,也可從某一個截面(某一醫(yī)家、某一流派、某一時期)的橫向上來研究類方配伍及運用規(guī)律。