如何巧用方程解決應用題

王永濤

在小學數學中,“方程”被定義為“含有未知數的等式”。數學教學中,有關“方程”的內容主要包括兩部分:一部分是解方程,另一部分用方程解決應用題。

結合教學實踐,我認為用方程解決應用題的步驟可以概括為“解—設—列—求—答”五大步。

首先是“解”。這一步很簡單,就是寫個“解”字。目的是讓學生知道解題開始了,便于培養學生用方程解決應用題的思維意識。

其次是“設”。這一步可分為兩種情況。一種情況是問題只有一個。題目問什么,就設什么為x(加上單位)。另一種情況是問題有兩個。特別是出現“分別”、“各”等字樣時,就可以設較小的一個為x(加上單位),然后把另一個用含有x的算式表示。

再次是“列”。這一步就是根據題目中的關鍵詞和等量關系列方程。這是用方程解決應用題的關鍵一步。列方程的主要方法有以下三種。

第一種是找關鍵詞列方程。涉及的具體情形主要有四種。

1.加法:一般出現“一共”、“和”、“總共”、“共”等字眼時,結合實際題意可以用加法。

2.減法:一般出現以下字眼用減法。如“剩”、“還剩”、“剩下”、“差”等。

3.乘法:題意中出現“倍”、“積”、“乘積”、“已知單量求總量”等都用乘法。

4.除法:當題目中出現“商”、“除”、“除以”、“已知總量求單量”、“求幾分之幾”時一般用除法。

第二種是找等量關系列方程。常用到的等量關系有:

路程=速度×時間 現價=原價×折數

總價=單價×數量 工效=工作總量÷工作時間

利息=本金×利率×時間

還有各種圖形的周長、面積、體積公式等。

第三種是畫線段圖列方程,見例1、例2。

接著是“求”。這一步就是要讓學生求出方程中未知數的值。小學所學的方程主要有三種形式:Ax=B Ax+B=C Ax+Bx=C。其中“A、B、C”代表學過的各種數,“+、-、×、÷”代表運算符號。可以按照如下過程解方程求未知數。

最后是“答”。就是把所設出的未知數“x”替換成解方程得到的具體數值,目的是讓學生知道此題已解答完畢。

上述五步是小學用方程解決應用題的主要步驟。應用題的最終解答,總要經歷將抽象的題意轉換成運算符號和數字的活動過程。如果教師在學生解答方程應用題后,再讓學生反其道而思之,對此題進行改編,就發展其數學思維和提高其興趣。下面通過具體例子加以說明。

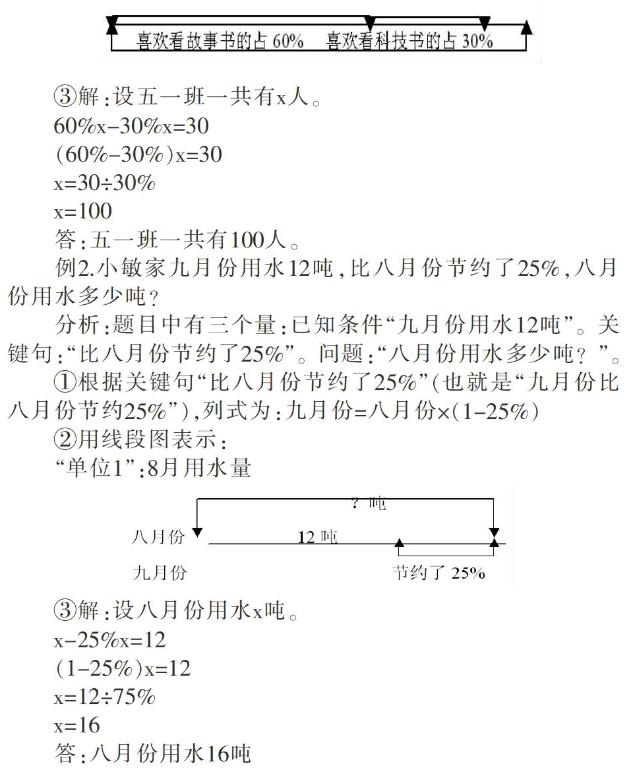

例1.某校五一班學生喜歡看故事書的占60%,看科技書的占30%,喜歡看故事書的比科技書的多30人,五一班一共有多少人?

分析:題目中有三個量:已知條件“五一班學生喜歡看故事書的占60%,看科技書的占30%”。關鍵句:“喜歡看故事書的比科技書的多30人”。問題:“五一班一共有多少人?”

答:五一班一共有100人。

例2.小敏家九月份用水12噸,比八月份節約了25%,八月份用水多少噸?

分析:題目中有三個量:已知條件“九月份用水12噸”。關鍵句:“比八月份節約了25%”。問題:“八月份用水多少噸?”。

①根據關鍵句“比八月份節約了25%”(也就是“九月份比八月份節約25%”),列式為:九月份=八月份×(1-25%)

答:這輛小汽車的平均車速為20米/秒。

多年教學實踐表明,在小學數學教學中運用方程解決問題不僅有助于學生鞏固和加深理解所學的基礎知識,如運算律、常見的計算公式等,還有助于加強小學各階段知識的銜接,促進學生思維的發展,更有助于學生把一些整數、小數、分數應用題化難為易,提高學生解決實際問題的能力和水平,不斷激發數學學習興趣。