復方生津顆粒對氣陰兩虛證2型糖尿病患者胰島β細胞功能和抵抗素影響的臨床觀察

吳 寅,趙進東

(1.蚌埠市第三人民醫院中醫科,安徽 蚌埠 233000;2.安徽省中醫院內分泌科,安徽 合肥 230031)

?

復方生津顆粒對氣陰兩虛證2型糖尿病患者胰島β細胞功能和抵抗素影響的臨床觀察

吳寅1,趙進東2

(1.蚌埠市第三人民醫院中醫科,安徽 蚌埠233000;2.安徽省中醫院內分泌科,安徽 合肥230031)

摘要:目的觀察復方生津顆粒對2型糖尿病胰島β細胞功能保護和血清抵抗素的影響。方法將60例氣陰兩虛證2型糖尿病患者按照隨機函數隨機分為對照組和治療組,每組30例。兩組均常規給予降糖治療,治療組給予降糖藥物治療的基礎上,加用復方生津顆粒。兩組觀察時限均為6個月,治療前后需按照研究方案定期計算中醫證候積分,空腹及餐后2h血糖、胰島素、C肽,糖化血紅蛋白、血清抵抗素等指標,并計算體質量指數、穩態模型胰島素抵抗指數。結果臨床觀察表明,復方生津顆粒治療組中醫證候有效率為90%,對照組為60%,和對照組相比,療效明顯優于對照組(P<0.01)。復方生津顆粒組能明顯降低血糖,降低空腹胰島素,升高餐后2hC肽、降低穩態模型胰島素抵抗指數,降低抵抗素水平(P<0.01~0.05);和對照組相比,療效明顯優于對照組(P< 0.01~0.05)。結論復方生津顆粒能顯著改善中醫臨床癥狀和保護2型糖尿病胰島β細胞功能,提示其機制可能與降低血糖、降低血清抵抗素和改善胰島素抵抗等有關。

關鍵詞:糖尿病,2型;中草藥;生津;氣虛;陰虛;胰島素抗藥性

2型糖尿病是以胰島素抵抗(insulinresistance,IR)或/和胰島素分泌缺陷引起的以慢性高血糖為特征的代謝性異質性疾病[1]。隨著糖尿病的進展,胰島β細胞功能以每年4.5%的速度下降,胰島β細胞功能的逐漸喪失是導致血糖逐漸升高的主要驅動力[2]。中醫治療糖尿病,是從整體調節入手,立足于辨證求因,具有用藥靈活,療效穩定,標本兼治,無明顯毒副作用等優點,因而采用中醫藥方法保護2型糖尿病患者的胰島β細胞功能應當是具備理論基礎的。

1資料與方法

1.1臨床資料選取2014年6月至2014年12月在蚌埠市第三人民醫院中西醫結合科病房和門診診治的氣陰兩虛證2型糖尿病患者。入選60例氣陰兩虛證2型糖尿病患者按照隨機函數隨機分為糖尿病常規治療組(對照組)30例和復方生津顆粒治療組(治療組)30例。其中男性33例,女性27例,平均年齡(63.60±7.89)歲,糖尿病病程(12.50±3.50)年。

1.2診斷標準(1)參照1999年WHO標準中2型糖尿病診斷標準;(2)參照《中藥新藥治療消渴病(糖尿病)臨床研究指導原則》[3]制定氣陰兩虛證消渴病診斷標準及其中醫癥狀分級量化標準。

1.3方法

1.3.1病例納入標準既滿足2 型糖尿病診斷,又滿足中醫氣陰兩虛證消渴病的診斷者;20歲≤年齡≤70 歲者,性別不限。本研究經蚌埠市第三人民醫院醫學倫理委員會批準,患者均簽署知情同意書。

1.3.2病例排除標準雖為糖尿病患者,但血糖控制在診斷值以下者;伴有嚴重心、腎、肝功能障礙者;明確的高血壓病、腫瘤、微血管病變及近期重大外傷、手術史者;中醫辨證不屬于氣陰兩虛證者。

1.3.3治療方案對照組參照2013版《中國2型糖尿病防治指南》[4]給予醫學營養治療,運動治療,藥物治療等;治療組在對照組的基礎上加用復方生津顆粒,療程3個月,共2個療程。

1.3.4療效性觀測指標空腹血糖、餐后2h血糖、糖化血紅蛋白、空腹和餐后2h胰島素、C肽。按HOMA模型,計算HOMA-細胞功能胰島素分泌指數(HBCI)=20×FINS/(FPG-3.5);胰島素抵抗指數(HOMA-IR)=(FINS×FPG)/22.5。記錄患者的中醫臨床癥狀、體征。

1.3.5安全性觀測指標于治療前后檢測三大常規、肝腎功能、十二導聯心電圖各1次。

1.3.6中醫證候療效判定標準按尼莫地平法計算:(1)中醫臨床患者癥狀、體征改善明顯,證候積分減少≥70%,歸屬顯效;(2)中醫臨床患者癥狀、體征均有好轉,證候積分減少≥30%,且<70%,歸屬有效;(3)中醫臨床患者癥狀、體征無改善,證候積分減少<30%,歸屬無效。

2結果

2.1一般資料治療前兩組患者的一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

2.2對血糖相關指標水平的影響研究結果顯示治療組與對照組治療后血糖相關指標與治療前相比,均有明顯下降(P<0.05),治療前兩組各指標水平均相近,故不考慮作為協影響因素分析校正。治療后治療組與對照組比較,治療組空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血紅蛋白、空腹胰島素、餐后2hC肽、HBCI、HOMA-IR、抵抗素改善程度優于對照組(P<0.05),見表2。

表1 患者一般資料比較±s

表2 兩組治療前后血糖相關指標水平的比較±s

注:與治療前比較,aP<0.01;治療后治療組與對照組比較,bP<0.05,cP<0.01。

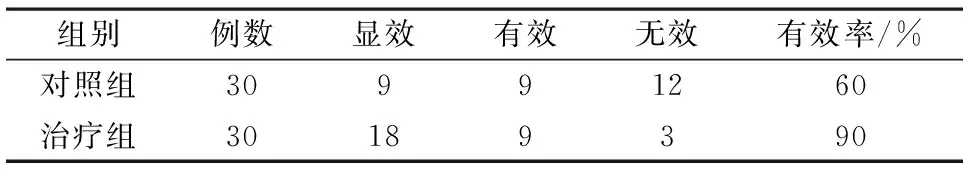

2.3中醫證候療效比較研究結果顯示治療組總有效率為90.00%,經Ridit 分析,與對照組比較(U=2.885),差異有統計學意義(P<0.01),見表3。

表3 兩組治療后中醫證候療效比較/例

2.4中醫證候積分比較研究結果顯示兩組治療后與治療前比較,差異有統計學意義(P<0.01)。治療組中醫證候積分為(9.07±6.08)%,與對照組比較,差異有統計學意義(P<0.01),見表4。

表4 兩組治療后中醫證候積分比較/(分,±s)

注:與治療前比較,aP<0.01;與對照組治療后比較,bP<0.01。

3討論

中醫學傳統認為陰津虧耗,燥熱偏盛為消渴病的主要病機,現代有些學者認為隨著生活方式的改變,消渴的病機可能以氣陰兩虛證更多[5]。復方生津顆粒由天花粉15 g、黃連3 g、葛根20 g、太子參25 g、五味子10 g、白芍30 g組成。本方由生脈散化裁而來,有研究結果表明,生脈散用于糖尿病及其并發癥的治療,取得較好的臨床療效[6]。復方生津顆粒具有益氣養陰、生津止渴之功效。復方生津顆粒符合氣陰兩虛證 2 型糖尿病的病機,與中醫糖尿病陰虛為本,燥熱為標的病因病機相對應。

本研究結果顯示治療組FPG、餐后2 h血糖、HbA1C、空腹胰島素改善程度優于對照組(P<0.01~0.05)。姚杰等[7]研究顯示老年人2型糖尿病合并并發癥的發生與HbA1C水平有關,及時良好的控制HbA1C水平,對延緩老年2型糖尿病并發癥的發生與發展有重要意義,所以研究藥物復方生津顆粒從長遠角度而言將降低糖尿病并發癥的發病率。研究結果還表明復方生津顆粒在降糖和改善高胰島素血癥的同時,還能降低2型糖尿病的IR,說明復方生津顆粒治療2型糖尿病的機制可能和中藥的微調作用有關。

HBCI能夠可靠的評估胰島β細胞功能。本研究結果顯示復方生津顆粒能升高餐后2 h C肽,提高HBCI,說明復方生津顆粒治療2型糖尿病可能和中藥對胰島B細胞的功能修飾作用有關。抵抗素是一種富含半胱氨酸和絲氨酸殘基的分泌型蛋白質,它是脂肪組織特異性的分泌因子,能導致胰島素抵抗的生物活性因子[8]。本研究結果顯示復方生津顆可以有效的降低血清抵抗素水平,減輕胰島素抵抗狀態,在今后的研究中要增加樣本量,對不同病程患者抵抗素水平的變化要進行分層分析,找到良好的切點,進一步探討抵抗素與糖尿病及其并發癥的關系。

本研究中醫證候療效及中醫證候積分結果表明,復方生津顆粒能明顯改善2型糖尿病氣陰兩虛證的臨床癥狀,提高臨床治愈率,這也是中醫防治糖尿病的優勢所在,通過改善糖尿病患者“三多一少”等癥狀,提高生活質量,增加戰勝疾病的信心[9],也體現中醫“治未病”理念[10],值得臨床推廣應用,并盡可能獲得更好的臨床循證醫學證據,爭取被專家共識或中醫防治標準所納入[11-12]。

參考文獻

[1]方朝暉.中西醫結合糖尿病學[M].北京:學苑出版社,2013:21-23.

[2]Xu Y,Wang L,He J,et al.Prevalence and control of diabetes in Chinese adults[J].The Journal of the American Medical Association,2013,310(9):948-958.

[3]國家藥品監督管理局.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:233-237.

[4]中華醫學會糖尿病學分會.中國2型糖尿病防治指南[M].北京:北京大學醫學出版社,2014:19-29.

[5]方朝暉,趙進東,牛云飛,等.糖尿病從臟腑論治的現狀分析[J].浙江中醫藥大學學報,2015,39(6):499-504.

[6]陳思蘭,林蘭.生脈散在糖尿病治療中的應用[J].長春中醫藥大學學報,2013,29(4):623-625.

[7]姚杰,程娟,陳治東,等.老年2型糖尿病患者及其并發癥與糖化血紅蛋白的相關性分析[J].安徽醫藥,2016,20(3):516-517.

[8]羅佐杰,張英,梁杏歡,等.2型糖尿病患者抵抗素、頸動脈內膜中層厚度水平變化研究[J].廣西醫科大學學報,2004,21(2):160-162.

[9]Zhaohui Fang,Jindong Zhao,Guobing Shi,et al.Shenzhu Tiaopi granule combined with lifestyle intervention therapy for impaired glucose tolerance:A randomized controlled trial[J].Complementary Therapies in Medicine,2014,22(10):842-850.

[10] 安良毅,韋海濤,張相珍,等.越鞠丸口服用于糖尿病前期患者“治未病”的臨床研究[J].中國中醫基礎醫學雜志,2015,21(4):429-431.

[11] 中華醫學會內分泌學分會.中國成人2型糖尿病預防的專家共識[J].中華內分泌代謝雜志,2014,30(4):277-283.

[12] 仝小林.糖尿病中醫防治標準(草案)[M].北京:科學出版社,2014:3-5.

基金項目:國家中醫藥管理局中醫藥重點學科項目(20091221);安徽中醫藥大學科學研究基金項目(2015qn029)

doi:10.3969/j.issn.1009-6469.2016.06.050

(收稿日期:2016-03-29,修回日期:2016-04-27 )