低碳視角下農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)證研究

摘要:利用Stata 11.0對(duì)我國(guó)省域?qū)用嫔系霓r(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步以及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行研究。結(jié)果表明,農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步對(duì)發(fā)展低碳農(nóng)業(yè)具有重要作用,既能減少農(nóng)業(yè)碳排放量,又能促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,這對(duì)發(fā)展低碳農(nóng)業(yè)提供了重要的借鑒意義。

關(guān)鍵詞:低碳農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)碳排放;農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;面板數(shù)據(jù)

中圖分類號(hào): F320.1文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2016)05-0541-04

隨著人類對(duì)煤炭、石油等化石能源以及森林、土地等資源的開發(fā)利用,空氣中二氧化碳的含量急劇增加,由此造成的“溫室效應(yīng)”越來(lái)越受到全球的關(guān)注[1]。有研究表明,隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)能源消耗的需求,農(nóng)業(yè)逐步成為排放溫室氣體的產(chǎn)業(yè)之一,農(nóng)業(yè)造成的碳排放量已經(jīng)占到排放總量的1/4[2]。在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中如何降低碳排放量成為當(dāng)前要解決的問題,這也側(cè)面說(shuō)明推動(dòng)農(nóng)業(yè)走低碳發(fā)展道路的緊迫性與重要性。技術(shù)進(jìn)步能夠帶來(lái)巨大的生產(chǎn)力,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展同樣離不開農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步,這是農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力[3]。當(dāng)前,我國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率僅占一半左右,與其他國(guó)家相比仍然較低,與預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo)仍有很大差距[4]。農(nóng)業(yè)的發(fā)展很大程度上依賴于農(nóng)業(yè)技術(shù)水平,須要改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式,走可持續(xù)發(fā)展的道路。然而,農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時(shí)也可能會(huì)造成二氧化碳排放量的增加,主要原因是在農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步作用下生產(chǎn)效率會(huì)提高,可能導(dǎo)致更多的化肥、農(nóng)藥、機(jī)械設(shè)備等投入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,這些物品的生產(chǎn)多少都會(huì)產(chǎn)生二氧化碳,造成碳排放量的增加。截至2009年,我國(guó)農(nóng)業(yè)的技術(shù)水平在逐步提高,但農(nóng)業(yè)碳排放量也在不斷增加[5],但這些影響究竟是不是農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步造成的有待進(jìn)一步檢驗(yàn)。

農(nóng)業(yè)碳排放量、農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間存在著復(fù)雜的關(guān)系。我國(guó)農(nóng)業(yè)處在轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期,發(fā)展低碳農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然選擇,如何發(fā)展低碳農(nóng)業(yè),如何看待農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步在低碳農(nóng)業(yè)中起到的作用,已成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必然要解決的問題,研究農(nóng)業(yè)碳排放量、農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展這三者之間的相互關(guān)系具有很大的現(xiàn)實(shí)意義。

1文獻(xiàn)回顧

低碳農(nóng)業(yè)是伴隨低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展而形成的在農(nóng)業(yè)方面的具體表現(xiàn)形式,最早以書面形式提出“低碳經(jīng)濟(jì)”的是英國(guó)政府,并在相關(guān)論述中強(qiáng)調(diào)要尋求低污染、低能耗的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出[6]。國(guó)外學(xué)者對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放的研究主要有農(nóng)業(yè)碳排放的主要來(lái)源、農(nóng)業(yè)碳排放的測(cè)算以及對(duì)比分析等[7-8]。國(guó)內(nèi)學(xué)者更多的是圍繞如何實(shí)現(xiàn)低碳農(nóng)業(yè)進(jìn)行相關(guān)研究,嚴(yán)立冬等從生態(tài)角度提出,應(yīng)在政府指導(dǎo)下建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制[9];羅吉文提出節(jié)約和綜合利用的觀點(diǎn)[10];曾以禹等認(rèn)為,應(yīng)該轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,走可持續(xù)發(fā)展道路[11]。在農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步方面,我國(guó)學(xué)者也較早并廣泛地開展研究,突出研究農(nóng)業(yè)技術(shù)對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用[12]。

(1)關(guān)于農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與農(nóng)業(yè)碳排放量之間的關(guān)系研究。Gerlagh通過(guò)建立內(nèi)生性技術(shù)模型,進(jìn)行農(nóng)業(yè)技術(shù)對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放的檢驗(yàn),結(jié)果表明,技術(shù)進(jìn)步能夠降低碳減排成本,提高碳減排的社會(huì)效益[13];魏巍賢等通過(guò)我國(guó)省級(jí)之間的面板數(shù)據(jù),對(duì)技術(shù)進(jìn)步與碳排放量之間的關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果表明,技術(shù)進(jìn)步能夠?qū)μ紲p排起到積極的作用[14],雖然技術(shù)進(jìn)步增加了碳排放量,但卻有利于降低碳排放的強(qiáng)度[5]。(2)關(guān)于農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的研究。Haki等認(rèn)為,農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的性質(zhì)能夠影響農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策的推行實(shí)施,進(jìn)而作用于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展[15-16];姚延婷等從實(shí)證角度檢驗(yàn)環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響,結(jié)果證明,環(huán)境友好農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作用是長(zhǎng)期的,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)反過(guò)來(lái)也能促進(jìn)環(huán)境友好技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)進(jìn)行,并建議要促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化、完善改革和投入機(jī)制[17]。

低碳農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)息息相關(guān),農(nóng)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)決定農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式必須滿足可持續(xù)發(fā)展的要求,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要依賴低碳農(nóng)業(yè)發(fā)展,而農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)將成為低碳農(nóng)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力。2研究設(shè)計(jì)

2.1樣本選取范圍

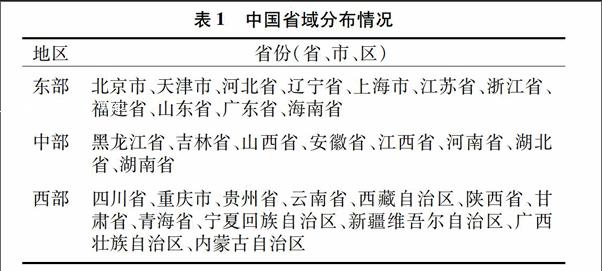

選取我國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市(港、澳、臺(tái)除外)作為樣本,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r劃分為東、中、西3個(gè)地區(qū)(表1)。

2.2數(shù)據(jù)來(lái)源

數(shù)據(jù)主要來(lái)源于《新中國(guó)60年統(tǒng)計(jì)資料匯編》(1993—2008年)、《中國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》以及國(guó)家數(shù)據(jù)網(wǎng)站(2009—2012年)。

2.3變量選擇

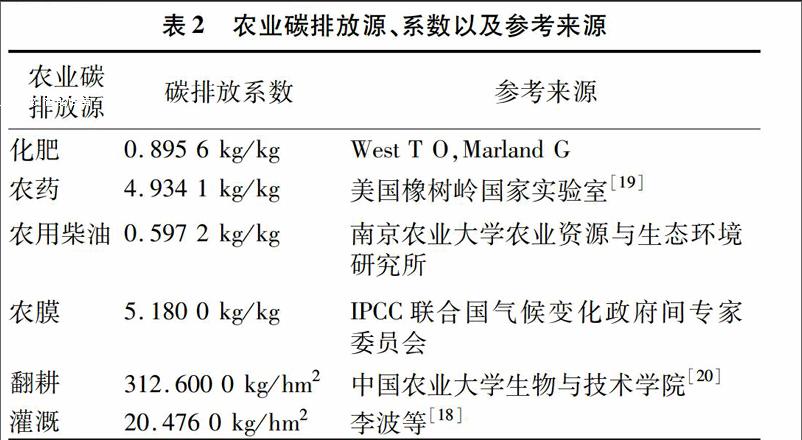

參照李波等的測(cè)算方法[18],把農(nóng)業(yè)碳排放量劃分為化肥、農(nóng)藥、機(jī)械運(yùn)作(表現(xiàn)為農(nóng)用柴油)、農(nóng)膜、翻耕、灌溉6種碳源,用各個(gè)碳源的排放系數(shù)(表2)乘以各自的碳源排放量,即為農(nóng)業(yè)碳排放總量。農(nóng)業(yè)碳排放總量的計(jì)算公式為:

E=∑Ei=∑Ti·δi 。

式中:E為農(nóng)業(yè)碳排放量;Ei為各種碳源的碳排放量(i=1,2,…,6);Ti為各種碳排放源的量;δi為各種碳排放源的碳排放系數(shù)。

表2農(nóng)業(yè)碳排放源、系數(shù)以及參考來(lái)源

農(nóng)業(yè)碳

排放源碳排放系數(shù)參考來(lái)源化肥0.895 6 kg/kgWest T O,Marland G農(nóng)藥4.934 1 kg/kg美國(guó)橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室[19]農(nóng)用柴油0.597 2 kg/kg南京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)環(huán)境研究所農(nóng)膜5.180 0 kg/kgIPCC聯(lián)合國(guó)氣候變化政府間專家委員會(huì)翻耕312.600 0 kg/hm2中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)生物與技術(shù)學(xué)院[20]灌溉20.476 0 kg/hm2李波等[18]

魯釗陽(yáng)等認(rèn)為,農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步不僅包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的技術(shù)進(jìn)步,也包括經(jīng)營(yíng)、管理、銷售中的技術(shù)改善,是貫穿整個(gè)農(nóng)業(yè)過(guò)程的技術(shù)進(jìn)步[21]。為表示方便,本研究采用農(nóng)業(yè)科技支出來(lái)表示農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步(TFP)。廣義上的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)包括農(nóng)、林、牧、副、漁在內(nèi)的所有產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,因此,本研究用農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值即農(nóng)、林、牧、副、漁總產(chǎn)值表示農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(GAP)。

2.4數(shù)據(jù)預(yù)處理

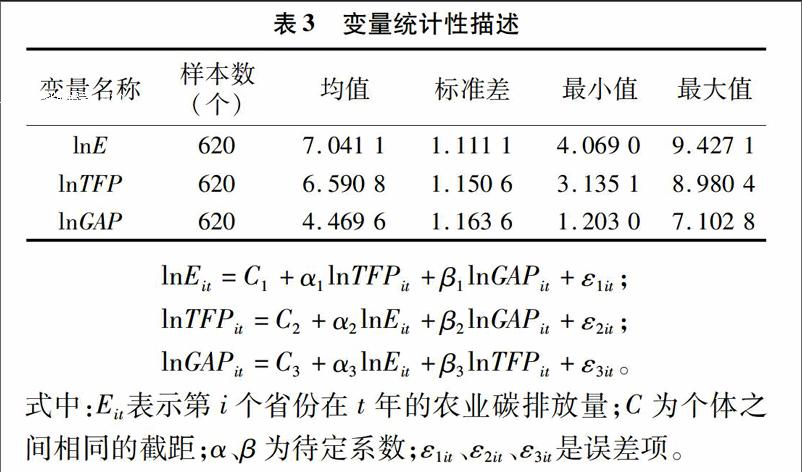

對(duì)面板數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù),以消除異方差所帶來(lái)的影響(表3)。

2.5模型設(shè)置

檢驗(yàn)單一的線性回歸方程,一般選擇混合最小二乘法(OLS)、固定效應(yīng)(FE)或者隨機(jī)效應(yīng)(RE),而農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不是單一關(guān)系,所以選擇聯(lián)立實(shí)證模型的形式,即SEM模型進(jìn)行檢驗(yàn)。具體模型表達(dá)式為:

3實(shí)證模型檢驗(yàn)

由于我國(guó)不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r不同,本研究不僅對(duì)全國(guó)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn),還對(duì)不同地區(qū)進(jìn)行了相關(guān)分析,以區(qū)分出東、中、西3個(gè)地區(qū)的差異。由表4可見,在全國(guó)層面上,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩兩之間的回歸系數(shù)都在1%檢驗(yàn)水平上顯著;從農(nóng)業(yè)碳排放角度來(lái)說(shuō),農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放影響的回歸系數(shù)分別為-0.212 3、0.936 1,這表明農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步能夠有效降低農(nóng)業(yè)碳排放量,而農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了農(nóng)業(yè)碳排放量的增加;從農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步角度而言,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步影響的回歸系數(shù)分別為-0.231 7、0.980 4,這表明農(nóng)業(yè)碳排放量的增加阻礙了農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步;從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響的回歸系數(shù)分別為0.529 7、0.508 3,這說(shuō)明農(nóng)業(yè)碳排放量的增加、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步在短期內(nèi)有利于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

由表6可見,中部地區(qū)農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的相互關(guān)系也與全國(guó)的趨勢(shì)一致;從農(nóng)業(yè)碳排放角度來(lái)講,農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放影響的回歸系數(shù)分別為-0.286 0、0.761 9,在1%檢驗(yàn)水平上顯著,這表明農(nóng)業(yè)科技水平越高,農(nóng)業(yè)碳排放量越少,農(nóng)業(yè)科技水平的提升能夠有效緩解農(nóng)業(yè)碳排放量,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)速度越快,農(nóng)業(yè)碳排放量越多,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)帶來(lái)了農(nóng)業(yè)碳排放;從農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步角度來(lái)講,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步影響的回歸系數(shù)分別為-0.755 2、1411 8,在1%檢驗(yàn)水平上顯著,這表明農(nóng)業(yè)碳排放不利于農(nóng)業(yè)技術(shù)水平的提高,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展在一定程度上能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步;從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響的角度來(lái)講,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響的回歸系數(shù)分別為 0728 4、0511 1,在1%檢驗(yàn)水平上顯著為正,這表明農(nóng)業(yè)碳排放量越大,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展越快,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建立在農(nóng)業(yè)碳排放量增加的基礎(chǔ)之上,農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步越快,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度越高,農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步推動(dòng)了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

由表7可見,西部地區(qū)農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相互關(guān)系與東部、中部地區(qū)相一致;從農(nóng)業(yè)碳排放角度來(lái)看,農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放影響的回歸系數(shù)分別為-0.644 4、1.430 4,在1%檢驗(yàn)水平上顯著,這說(shuō)明農(nóng)業(yè)科技越進(jìn)步,農(nóng)業(yè)碳排放量相對(duì)越低,農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步能夠改善農(nóng)業(yè)碳排放狀況,而農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加了農(nóng)業(yè)碳排放量;從農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步角度來(lái)看,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步影響的回歸系數(shù)分別為-0.795 0、1.561 5,在1%檢驗(yàn)水平上顯著,這表明農(nóng)業(yè)碳排放不利于農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步,而農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步;從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度來(lái)看,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響的回歸系數(shù)分別為0.589 5、0.521 7,在1%檢驗(yàn)水平上顯著為正,這表明農(nóng)業(yè)碳排放量越大、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步越快,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展越快、越好。

4結(jié)論與討論

通過(guò)實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果和初步分析可見,整體而言,農(nóng)業(yè)碳排放對(duì)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步具有反向作用,對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有促進(jìn)作用;農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步不僅能夠降低碳排放量,也有利于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展既帶來(lái)了農(nóng)業(yè)碳排放量的增加,同時(shí)也提高了農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步。分地區(qū)而言,東部、中部、西部地區(qū)農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的相互影響與全國(guó)層面的檢驗(yàn)結(jié)果一致,不同的是,相互之間影響關(guān)系的強(qiáng)弱存在一定差異,對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放的影響關(guān)系中,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響作用大于農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步,東部、中部、西部地區(qū)相比,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步的影響從強(qiáng)到弱依次為西部、東部、中部;對(duì)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步的影響關(guān)系中,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與農(nóng)業(yè)碳排放的影響從強(qiáng)到弱依次為東部、西部、中部,且農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響大于農(nóng)業(yè)碳排放;對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響關(guān)系中,農(nóng)業(yè)碳排放的影響作用大于農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步,農(nóng)業(yè)碳排放的影響從強(qiáng)到弱依次為東部、中部、西部,而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步的影響從強(qiáng)到弱依次為西部、中部、東部。

因此,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相互之間存在各具特征的路徑表現(xiàn)。(1)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放影響的路徑表現(xiàn)。農(nóng)業(yè)科技水平的提高能夠使化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、機(jī)械設(shè)備等得到合理使用和配置,效率提高,單位使用量的碳排放減少,進(jìn)而降低農(nóng)業(yè)碳排放;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)依靠的是農(nóng)、林、牧、副、漁等產(chǎn)品產(chǎn)量的提升,而使用農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等,增加翻耕和灌溉面積能夠有效提升產(chǎn)品產(chǎn)量,而這些都能夠造成農(nóng)業(yè)碳排放量的增加。(2)農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步影響的路徑表現(xiàn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中所使用的化肥、農(nóng)藥、機(jī)械等造成了農(nóng)業(yè)碳排放量,對(duì)這些生產(chǎn)資料的不合理使用不利于推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過(guò)程中暴露出一系列生態(tài)環(huán)境問題,要求提高資源的利用率,而改進(jìn)技術(shù)是提高效率的有效方法,可見農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能夠起到促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的作用。(3)農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響的路徑表現(xiàn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中由于追求產(chǎn)量,不得不加大對(duì)農(nóng)藥、化肥的使用量,造成農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)農(nóng)業(yè)碳排放量增加,過(guò)多的翻耕灌溉也會(huì)增加農(nóng)業(yè)碳排放,農(nóng)業(yè)碳排放量的增加也從一定程度上反映農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步能夠大大地提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和產(chǎn)出效率,使單位效益增大,在其他條件不變的情況下,能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5政策含義與建議

農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間是相互影響的,農(nóng)業(yè)碳排放、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步都對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起促進(jìn)作用,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也能夠帶動(dòng)農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步,農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步又能夠減少農(nóng)業(yè)碳排放量。因此,實(shí)行低碳農(nóng)業(yè)是可行的,關(guān)鍵在于技術(shù)。

從農(nóng)業(yè)碳排放角度而言,發(fā)展低碳農(nóng)業(yè)最直接的辦法就是減少農(nóng)業(yè)碳排放量,即減少化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、農(nóng)用柴油等的使用量,這顯然與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)發(fā)展相違背,因此,只有通過(guò)提升技術(shù),提高化肥、農(nóng)藥等的利用率才符合低碳農(nóng)業(yè)發(fā)展[22]。從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度而言,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是農(nóng)業(yè)的最終目的,不會(huì)改變,而低碳農(nóng)業(yè)則是在此基礎(chǔ)上減少碳排放,協(xié)調(diào)環(huán)境,問題在于如何減少碳排放,而農(nóng)業(yè)科技能夠有效解決這一問題。從農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步角度而言,科技進(jìn)步才是減少農(nóng)業(yè)碳排放和促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵,農(nóng)業(yè)技術(shù)的提高能夠使農(nóng)藥、化肥的利用率提高,農(nóng)業(yè)碳排放量減少,同時(shí)農(nóng)業(yè)科技的提高也能夠使單位面積的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增加。

因此,提出3條建議:第一,提高化肥、農(nóng)藥等利用率,減少農(nóng)業(yè)碳排放。宣傳化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、農(nóng)用柴油等科普知識(shí),合理使用,不濫用;充分利用農(nóng)用家肥,減少人工合成化肥;妥善管理農(nóng)膜、農(nóng)用柴油,廢物回收,循環(huán)利用;合理翻耕、種植,集中化灌溉。第二,改進(jìn)農(nóng)用機(jī)械的生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值。在設(shè)計(jì)農(nóng)機(jī)構(gòu)造時(shí),不僅要滿足基本的作業(yè)要求,還應(yīng)當(dāng)具備可調(diào)整性以適應(yīng)外界環(huán)境的變化,提高農(nóng)機(jī)的綜合利用程度;在安裝、使用、保養(yǎng)方面采取簡(jiǎn)單措施,延長(zhǎng)使用壽命。第三,改革創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)制度,完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系。保障農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)體系,充分發(fā)揮多功能產(chǎn)業(yè)體系,發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè),增進(jìn)社會(huì)效益;健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)支撐體系,不斷改進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的競(jìng)爭(zhēng)力。

參考文獻(xiàn):

[1]Yin F,Deng X Z,Jin Q,et al. The impacts of climate change and human activities on grassland productivity in Qinghai Province,China[J]. Frontiers of Earth Science,2014,8(1):93-103.

[2]何晶晶. 構(gòu)建中國(guó)低碳農(nóng)業(yè)法思考——中西比較視角[J]. 中國(guó)軟科學(xué),2014(12):17-26.

[3]馬發(fā)展. 關(guān)于當(dāng)前我國(guó)農(nóng)業(yè)科技投入若干問題的思考[J]. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2003(6):44-49.

[4]楊傳喜,張俊飚,趙可. 農(nóng)業(yè)科技資源與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系實(shí)證[J]. 中國(guó)人口·資源與環(huán)境,2011,21(3):113-118.

[5]楊鈞. 農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放的影響——中國(guó)省級(jí)數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)[J]. 軟科學(xué),2013,27(10):116-120.

[6]Adbelaziz E A,Saidur R,Mekhilef S. A review on energy saving strategies in industrial sector[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2011,15(1):150-168.

[7]Wise M,Dooley J,Luckow P,et al. Agriculture,land use,energy and carbon emission impacts of global biofuel mandates to mid-century[J]. Applied Energy,2014,114:763-773.

[8]Poeplau C,Don A. Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops—a meta-analysis[J]. Agriculture Ecosystems & Environment,2015,200(1):33-41.

[9]嚴(yán)立冬,鄧遠(yuǎn)建,屈志光. 論生態(tài)視角下的低碳農(nóng)業(yè)發(fā)展[J]. 中國(guó)人口·資源與環(huán)境,2010,20(12):40-45.

[10]羅吉文. 低碳農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的測(cè)評(píng)與實(shí)證[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策,2010(24):78-81.

[11]曾以禹,陳衛(wèi)洪,李小軍. 國(guó)外發(fā)展低碳農(nóng)業(yè)的做法及其啟示[J]. 世界農(nóng)業(yè),2010(10):59-63.

[12]趙芝俊,張社梅. 近20年中國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn)率的變動(dòng)趨勢(shì)[J]. 中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2006(3):4-12,22.

[13]Gerlagh R. Measuring the value of induced technological change[J]. Energy Policy,2007,35(11):5287-5297.

[14]魏巍賢,楊芳. 技術(shù)進(jìn)步對(duì)中國(guó)二氧化碳排放的影響[J]. 統(tǒng)計(jì)研究,2010,27(7):36-44.

[15]Haki P,Erwin B,Adewale A A. Do decentralized innovation systems promote agricultural technology adoption? Experimental evidence from Africa[J]. Food Policy,2014,44:227-236.

[16]Aubert B A,Schroeder A,Grimaudo J. IT as enabler of sustainable farming:an empirical analysis of farmers adoption decision of precision agriculture technology[J]. Decision Support Systems,2012,54(1):510-520.

[17]姚延婷,陳萬(wàn)明,李曉寧. 環(huán)境友好農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系研究[J]. 中國(guó)人口·資源與環(huán)境,2014,24(8):122-130.

[18]李波,張俊飚,李海鵬. 中國(guó)農(nóng)業(yè)碳排放時(shí)空特征及影響因素分解[J]. 中國(guó)人口·資源與環(huán)境,2011,21(8):80-86.

[19]智靜,高吉喜. 中國(guó)城鄉(xiāng)居民食品消費(fèi)碳排放對(duì)比分析[J]. 地理科學(xué)進(jìn)展,2009,28(3):429-434.

[20]伍芬琳,李琳,張海林,等. 保護(hù)性耕作對(duì)農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)凈碳釋放量的影響[J]. 生態(tài)學(xué)雜志,2007,26(12):2035-2039.

[21]魯釗陽(yáng). 省域視角下農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步對(duì)農(nóng)業(yè)碳排放的影響研究[J]. 科學(xué)學(xué)研究,2013,31(5):674-683.

[22]劉戰(zhàn)偉. 河南省低碳農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、問題及對(duì)策[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2014,42(2):393-395.耿獻(xiàn)輝,魏愛建. 中國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易及其影響因素分析[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,44(5):545-550.

- 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 農(nóng)業(yè)科研系列職稱評(píng)審組織流程網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái)建設(shè)

- 基于三方動(dòng)態(tài)博弈的食品安全社會(huì)共治研究

- 重慶山區(qū)農(nóng)戶轉(zhuǎn)入耕地補(bǔ)償現(xiàn)狀及影響因素

- 新型農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者勝任力模型構(gòu)建及構(gòu)成要素

- 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)踐與思考

- 黑龍江省農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展水平測(cè)度實(shí)證分析