重慶山區農戶轉入耕地補償現狀及影響因素

鄭凱麗++周洪

摘要:農地流轉是解決農地撂荒、經營分散及農業現代化建設矛盾的根本措施。加快農地流轉市場化,建立規范的農地流轉市場具有重要意義。然而,當前土地流轉存在零租金現象,抑制了農地流轉市場發育。基于此,以重慶市酉陽縣為例,利用171份農戶調研數據,從地塊尺度研究農戶轉入耕地補償現狀及影響因素。結果表明:農戶轉入耕地以零租金為主,租金轉入耕地比重非常低;盡管農地流轉方式極不規范,但租金轉入相對零租金轉入正式,且零租金轉入耕地比重隨時間呈下降趨勢;地塊面積、平均經營地塊面積、農業勞動力、人均種植業收入、房屋離集市距離及種植作物類型對農戶轉入耕地補償行為有顯著正影響,而對人均經營耕地面積有顯著負影響,對其他變量影響不顯著。

關鍵詞:重慶市;耕地補償;零租金;影響因素;地塊

中圖分類號: F327文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2016)05-0620-04

隨著改革開放的推進和社會經濟發展,快速城市化帶動大量農村勞動力向城鎮轉移,加快了農地流轉[1-4]。農業部農村合作經濟研究課題組調查結果顯示,1990年全國轉讓、轉包土地的農戶及耕地面積分別僅占總農戶及總耕地面積的0.90%、0.44%[5]。進入21世紀,農地流轉速度日益加快。2001年年底,在全國承包經營耕地中,以各種形式流轉承包經營耕地占6%~8%[6]。截至2011年年底,全國家庭承包經營耕地流轉總面積達到0.15億hm2,占家庭承包經營耕地總面積的17.85%,其中全部耕地流轉中,流轉入農戶的占 67.20%。農地流轉對實現農地適度規模經營、提升農地資源配置效率及增加農戶收入具有重要作用。一些研究表明,農地流轉具有交易收益效應和邊際產出拉平效應,有助于提高土地資源的配置效率[7-8];能降低耕地細碎化程度,促使耕地流向富有生產力的農戶,促進耕地適度規模經營,顯著提高農業生產效率[9];提高農戶家庭收入,促進非農就業[10];緩解因農村勞動力流失、耕地質量差等因素造成的耕地撂荒[11];穩定土地產權,保障農戶權益,進而推動農村勞動力流轉,加快城鄉一體化進程[12-13]。當前我國農地流轉多為同村農戶或親戚間隨意的、僅有口頭協議的流轉,具有交易費用高、期限短、缺乏正式契約等缺點,農地流轉市場發育遲緩[14]。不規范的農地流轉難以發揮農地流轉市場功能,且造成許多負面影響[15],如難以保障農地產權穩定性,影響農戶的農地投入,造成耕地資源浪費及土壤肥力衰退[16],土地集中和規模經營困難,對降低耕地零碎化不顯著,易造成產權糾紛[17]。針對農地流轉的制約因素以及如何加快推進農地流轉市場的形成,學術界進行了探討。許多研究認為目前農地流轉市場發育緩慢的主要原因是不完全的農地承包經營權使農戶農地交易價格和經營收益降低、交易成本提高,最終導致農地市場交易的凈收益減少,減弱了農戶的農地需求和供給 [12,18-19]。我國農村社會保障制度不健全,非農就業市場不完善,使得耕地承受著巨大的社會壓力,阻礙了農地流轉市場的發展[18,20]。農戶是農地流轉市場的重要主體,不少學者通過建立計量模型發現,家庭特征、經濟因素、非農就業、資源稟賦等影響農戶耕地流轉行為,并認為提高農戶教育水平、增加非農就業機會等有助于鼓勵農戶進行耕地流轉,進而加快推動農地流轉市場形成[21-23]。此外,欠發達的要素市場(包括信用和勞動力市場)限制了農戶進入土地流轉市場,也阻礙了農地流轉市場的發育[24]。土地產出收益是農地流轉市場形成的必要條件,外來資本進入是農地流轉市場形成的重要因素[25]。分析耕地流轉的租金,有利于認識農地流轉對耕地價值的實現(耕地流轉中的價值補償,既有現金,也有實物、勞務等,本研究統一稱為租金,如果不需要支付租金,稱為零租金),對于完善耕地流轉的市場機制具有重要作用。然而,農地流轉存在零租金現象,且在山區十分普遍[26-27]。農地流轉中零租金的形成原因有哪些?這些因素對于完善農地流轉市場有何涵義?盡管目前一些文獻對農地流轉價格進行了探討[26,28],但很少有研究關注農地流轉中零租金的影響因素。鑒于此,本研究利用重慶市農戶調查數據,從地塊尺度出發,通過建立二分類Logit模型,對農地流轉零租金的影響因素進行研究。

1研究區概況、數據獲取與描述性統計

1.1研究區概況

酉陽縣位于重慶市東南部渝、黔、湘、鄂4省(市)結合部,介于108°18′~109°19′ E~28°19′~29°24′ N之間,是土家族、苗族等少數民族集聚地。酉陽縣總面積5 173 km2,境內地形復雜起伏變化,屬亞熱帶濕潤季風氣候,年均氣溫 8.1~17.1 ℃。酉陽縣是國家級貧困縣,2011年末,酉陽縣總人口83.84萬人,農業人口61.94萬人,城鎮化率為26.12%;GDP總值為 76.96 億元,人均GDP為1.34萬元,占同期重慶市人均GDP的38.71%;農作物總播種面積13.07萬hm2,農業總產值13.86億元,農產品商品化率54.1%[29]。近年來,酉陽縣農村勞動力大量遷出,向非農轉移,耕地流轉現象普遍。因此,選擇酉陽縣作為研究區具有代表性和典型性。

1.2數據獲取

2012年7—8月,筆者所在課題組在研究區開展了專題調研。采用參與式農村調查評估法進行入戶問卷調查。調查對象主要是戶主,其他家庭成員補充相關信息,每戶用時約 2 h,共獲取有效問卷324份。內容主要包括:(1)農戶家庭基本情況,包括家庭人口數、年齡、受教育程度、就業情況等;(2)農地資源狀況,包括2011年經營耕地面積、地塊數、作物安排、質量、離家距離等;(3)農戶家庭經營收入及住宅基本情況;(4)農地轉入情況,包括轉入租金、期限、時間等。本研究主要研究耕地轉入過程中的零租金現象,因此篩選出有農地轉入行為的農戶,最終獲得171份有效問卷。

1.3描述性統計

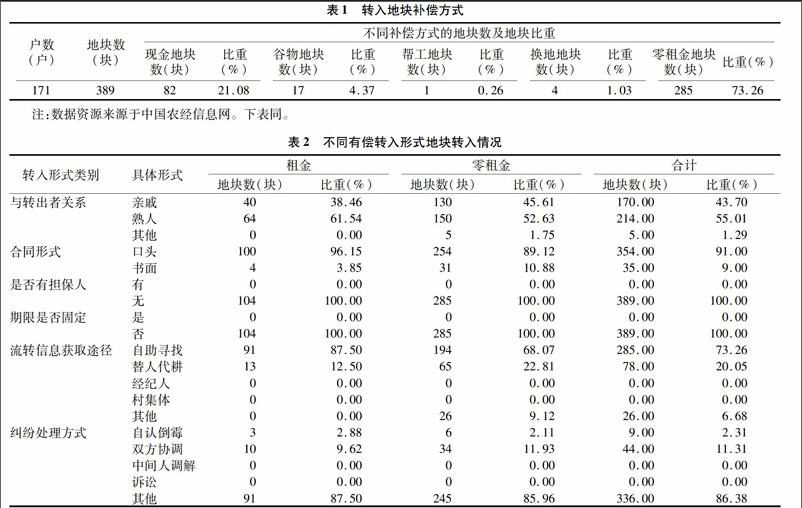

(1) 轉入地塊中,支付租金的比例低,且補償金偏低(表1)。農戶轉入耕地補償方式主要包括現金、谷物、幫工、換地及零租金5種,其中零租金轉入地塊占絕大部分。在被調查的171戶轉入農戶中,共有389塊轉入地塊,其中零租金轉入地塊比重高達73.26%。租金轉入地塊中,以現金補償為主,共有地塊82塊,占租金地塊的78.8%;其次是谷物,僅占租金地塊的16%;而幫工和換地的比重最低。

(2) 從表2可以看出,農戶轉入耕地行為不規范。轉入地塊多來自親戚和熟人,占總戶數的98.71%;轉入合同不規范,多以口頭協議為主,比重為91.00%,且無擔保人;從轉入期限看,地塊基本無保障,表現為種一年是一年,如轉出者不愿意轉出,隨時可以終止合同;從流轉信息獲取途徑看,主要以自助尋找和替人代耕為主,兩者比重占總地塊的93.31%;當問及糾紛處理方式時,農戶普遍反映不會產生糾紛,地塊比重高達86.38%。從租金與零租金轉入地塊2種情況對比看,租金轉入地塊略比零租金轉入地塊規范,表現在書面合同、擔保人、流轉信息獲取途徑及處理糾紛等比重方面,但是比重依舊相對較低,4種形式比重均低于10%。結合與轉出者關系發現,農戶從其他人處轉入耕地,傾向于租金轉入,而從親人與熟人那里轉入則多為零租金。

2計量模型與估計

2.1模型設定

(1)模型構建。本研究分析的因變量是農戶轉入地塊的補償方式,即租金或者零租金轉入地塊,并將租金轉入地塊賦值為1,零租金轉入地塊賦值為0,屬于二分類變量,不適合常用的線性回歸模型。因此,本研究選擇Logistic回歸模型來分析農戶轉入地塊補償行為。Logistic概率函數的基本形式為:

P=exp(Z)1+exp(Z)。(1)

式中:P為事件發生的概率,即轉入地塊補償方式發生的概率;Z為自變量x1,x2,x3,…,xn的線性組合:

Z=b0+b1x1+b2x2+……+bnxn。(2)

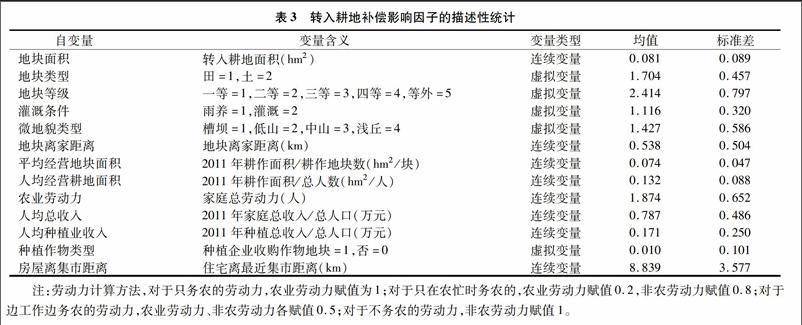

(2)解釋變量選取。根據已有文獻農地流轉研究成果[25,28,30]、調研數據可行性和研究目的,從資源稟賦、經濟因素、區位因素及農業市場化程度4個方面探討影響農戶轉入耕地補償方式的因素。(1)資源稟賦。主要包括轉入地塊屬性(地塊面積、類型、等級、灌溉條件、微地貌類型及離家距離)、經營耕地屬性(平均經營地塊面積、人均經營耕地面積)及人力資源屬性(農業勞動力)。(2)經濟因素。包括人均總收入和人均種植業收入2項指標。(3)區位因素。用房屋離集市距離表示,外資或企業進入使得部分典型村農業產品市場程度存在較大差異,用種植作物類型表示農村市場化程度,其中種植企業收購作物表示農業市場化程度高。表3為13個解釋變量的描述性統計。表3轉入耕地補償影響因子的描述性統計

自變量變量含義變量類型均值標準差地塊面積轉入耕地面積(hm2)連續變量0.081 0.089 地塊類型田=1,土=2虛擬變量1.704 0.457 地塊等級一等=1,二等=2,三等=3,四等=4,等外=5虛擬變量2.414 0.797 灌溉條件雨養=1,灌溉=2虛擬變量1.116 0.320 微地貌類型槽壩=1,低山=2,中山=3,淺丘=4虛擬變量1.427 0.586 地塊離家距離地塊離家距離(km)連續變量0.538 0.504 平均經營地塊面積2011年耕作面積/耕作地塊數(hm2/塊)連續變量0.074 0.047 人均經營耕地面積2011年耕作面積/總人數(hm2/人)連續變量0.132 0.088 農業勞動力家庭總勞動力(人)連續變量1.874 0.652 人均總收入2011年家庭總收入/總人口(萬元)連續變量0.787 0.486 人均種植業收入2011年種植總收入/總人口(萬元)連續變量0.171 0.250 種植作物類型種植企業收購作物地塊=1,否=0虛擬變量0.010 0.101 房屋離集市距離住宅離最近集市距離(km)連續變量8.839 3.577 注:勞動力計算方法,對于只務農的勞動力,農業勞動力賦值為1;對于只在農忙時務農的,農業勞動力賦值0.2,非農勞動力賦值0.8;對于邊工作邊務農的勞動力,農業勞動力、非農勞動力各賦值0.5;對于不務農的勞動力,非農勞動力賦值1。

2.2估計結果

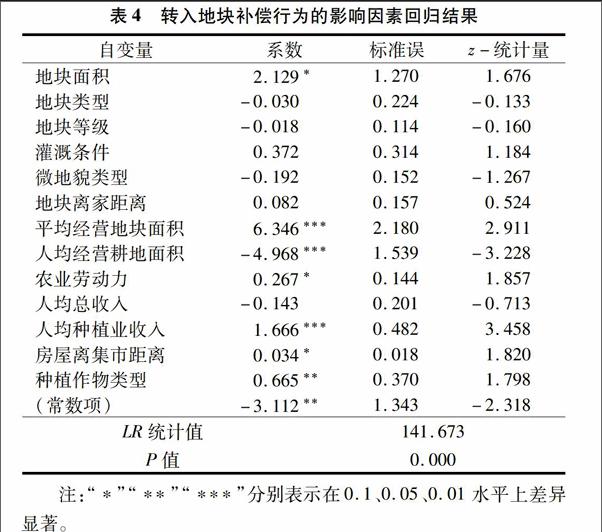

13項指標的相關分析表明,相關系數的最大絕對值為 0.604<0.8(地塊面積和人均經營耕地面積),表明自變量間不存在嚴重的多重共線性。全樣本的Logit模型計量結果顯示,LR統計值為141.673,P值為0.000,說明模型整體檢驗顯著(0.01顯著水平)(表4)。

在表征轉入地塊屬性的6項指標中,僅地塊面積在0.1水平差異顯著,表明地塊面積大小影響著農戶是否零租金轉入,而其他地塊屬性影響不顯著。地塊面積是表征土地細碎化程度的一個指標,地塊面積小,農地細碎化程度高,難以規模化經營,農業生產負擔重。研究區地處西南山區,雨水相對充裕,耕地一旦拋荒,草本植物會快速生長,隨后演變成灌木叢,吸收農地肥力,影響農地質量,造成農地難以耕作,因此,轉入者通過耕作,保護了原耕地經營者的地塊,一般無需支付租金便可獲得耕地。盡管其他5項表征轉入地塊屬性的指標不顯著,但影響效果一致:地塊屬于旱地、農地等級相對較差、難以灌溉、坡度大、離家距離遠易于零租金轉入。

經營耕地屬性的2項指標均在0.01水平差異顯著,且影響系數的絕對值相對較大,即平均經營地塊面積和人均經營耕地面積對耕地轉入有顯著影響。平均經營地塊面積對零租金轉入耕地起抑制作用,原因可能是平均經營地塊面積大,易于實現規模化經營,農業生產負擔相對輕,為追求更多農地收益,易于接受租金轉入耕地。山區地形復雜,農地難以實現機械化,人均經營耕地面積較大,則家中勞動力難以盈余,進一步擴大生產的能力弱,故人均經營耕地面積對零租金轉入耕地有負向顯著影響。

回歸結果顯示,農業勞動力數與農戶轉入耕地補償行為呈顯著正相關。這是因為從事農業活動的人數越多,擴大種植規模的意愿越強,對于耕地的預期收益看好,相對愿意租金轉入耕地,抑制零租金流轉。在經濟因素中,只有人均種植業收入對農戶轉入耕地補償行為顯著。人均總收入是反映區域經濟發展水平的重要指標,回歸結果顯示,人均總收入對農戶零租金轉入行為不顯著,表明區域經濟發展水平對農戶轉入補償行為影響較小。人均種植業收入水平在一定程度上也能反映區域經濟發展水平,也是農業經營效益好壞的指標。人均種植業收入水平較低,農戶從事農業積極性會下降,進一步擴大生產意愿弱,易于接受零租金轉入方式。理論上,人均種植業收入與人均經營耕地面積之間存在一致性,而兩者對農戶零租金轉入行為影響效果相反。存在此情況是因為研究區農作物商品化率普遍較低,尤其是糧食作物(如甘薯、馬鈴薯、玉米等),導致人均耕地面積大并不一定產生較高農業收益。可見,農地收益是抑制農地零租金轉入的關鍵因素。

作物種植類型用以表征農業市場化程度,以糧食作物為主的生產方式利于零租金轉入耕地,而以公司收購經濟作物為主的生產方式利于租金轉入耕地,表明農業市場化程度對規范農地流轉具有重要作用。房屋離集市距離對農戶轉入耕地補償行為有正向顯著影響,表明房屋離集市越遠,農戶越能付租金,因為房屋離集市距離越遠,農戶獲取非農就業機會越少,對農地依賴程度高,農戶愿意支付租金轉入高。

3結論與討論

本研究以重慶市酉陽縣為例,通過詳細的農戶調查獲取農地流轉相關數據,利用二分類Logit計量模型,從地塊尺度分析了農戶轉入耕地補償行為的影響因素,得到以下結論:

無論是轉入地塊面積大小還是正在經營地塊面積均影響農戶轉入耕地補償行為,而轉入地塊類型、等級、微地貌類型、灌溉條件及離家距離無顯著影響。此外,人均經營耕地面積越大,農戶越難以接受租金轉入。農業勞動力數量與零租金轉入耕地行為呈顯著負相關。

種植業收益抑制零租金耕地轉入行為。外資或企業進入能提高農產品市場化程度,改變種植結構,提高農地收益,進而抑制農地零租金轉入。房屋集市距離也對零租金轉入行為有顯著影響。

描述性統計結果表明,農戶轉入耕地以零租金為主,租金轉入耕地比重非常低,同時租金轉入方式以現金為主。農戶轉入耕地價值意識有增強趨勢,零租金轉入耕地比重隨時間呈下降趨勢。然而,無論是租金轉入還是零租金轉入,農地流轉方式極不規范,表現在轉入合同、年限、是否有擔保人、獲取流轉信息途徑及處理糾紛方式等方面。

影響農地流轉補償方式的因素之間相互關聯。農戶在決定是否零租金轉入耕地的關鍵因素是農地收益,而土地細碎化程度、有無外來企業進入是決定農戶收益的重要因素,影響農戶對進一步擴大經營規模的需求意愿。同時,農地收益越高,農戶土地需求越大,從事農業積極性也越高,進而激勵農戶投入更多勞動力。反之,農地流轉市場又具有降低農地細碎化程度、增加農地收益、提高農地需求的作用,進而影響農戶勞動分工。

參考文獻:

[1]Kung K S. Off-farm labor markets and the emergence of land rental markets in rural China[J]. Journal of Comparative Economics,2002,30(2):395-414.

[2]Deiniger K,Jin S . The potential of land rental markets in the process of economic development:evidence from China [J]. Journal of Development Economics,2005,78(1):241-270.

[3]Huang J,Wu Y,Rozelle S. Moving off the farm and intensifying agricultural production in Shandong:a case study of rural labor market linkages in China [J]. Agricultural Economics,2009,40(2):203-218.

[4]田玉軍,李秀彬,陳瑜琦,等. 城鄉勞動力流動及其對農地利用影響研究評述[J]. 自然資源學報,2010,25(4):686-695.

[5]農業部農村合作經濟研究課題組. 中國農村土地承包經營制度及合作組織運行考察[J]. 農業經濟問題,1993(11):33-40.

[6]張謀貴. 論我國農村集體土地使用權的流轉[J]. 毛澤東鄧小平理論研究,2003(5):50-54.

[7]Yao Y. The development of the land lease market in rural China [J]. Land Economics,2000,76(2):252-266.

[8]Yao Y,Cater M R. Specialization without regret:transfer rights,agricultural productivity,and investment in an industrializing economy[R]. World Bank Policy Research Working Paper,1999.

[9]Feng S. Land rental,off-farm employment and technical efficiency of farm households in Jiangxi Province,China [J]. Njas-Wageningen Journal of Life Sciences,2008,55(4):363-378.

[10]Jin S,Deininger K. Land rental markets in the process of rural structural transformation:productivity and equity impacts from China [J]. Journal of Comparative Economics,2009,37(4):629-646.

[11]鄭興明,吳錦程. 基于風險厭惡的農戶棄耕撂荒行為及其影響因素分析——以福建省農戶調查為例[J]. 東南學術,2013(1):89-96.

[12]Mullan K,Grosjean P,Kontoleon A. Land tenure arrangements and rural-urban migration in China [J]. Environmental Economy & Policy Research Working Papers,2011,39(1):123-133.

[13]游和遠,吳次芳,鮑海君. 農地流轉、稟賦依賴與農村勞動力轉移[J]. 農業經濟問題. 2013(3):16-24.

[14]葉劍平,蔣妍,豐雷. 中國農村土地流轉市場的調查研究——基于2005年17省調查的分析和建議[J]. 中國農村觀察,2006(4):48-55.

[15]郜亮亮,黃季焜,Scott R,等. 中國農地流轉市場的發展及其對農戶投資的影響[J]. 經濟學(季刊),2011,10(4):1499-1514.

[16]俞海,黃季焜,Rozelle S,等. 地權穩定性、土地流轉與農地資源持續利用[J]. 經濟研究,2003(9):82-95.

[17]曾超群. 農村土地流轉問題研究[D]. 長沙:湖南農業大學,2010.

[18]錢忠好. 農村土地承包經營權產權殘缺與市場流轉困境:理論與政策分析[J]. 管理世界,2002(6):35-45.

[19]Li G,Rozelle S,Brandt L. Tenure,land rights,and famer investment incentives in China [J]. Agricultural Economics,1998,19(1/2):63-71.

[20]胡瑞卿,張岳恒. 不同目標下耕地流轉的理論與實證分析[J]. 中國農村經濟,2007(1):36-44.

[21]郝海廣,李秀彬,田玉軍,等. 農牧交錯區農戶耕地流轉及其影響因素分析[J]. 農業工程學報,2010,26(8):302-309.

[22]王成超,楊玉盛. 農戶生計非農化對耕地流轉的影響——以福建省長汀縣為例[J]. 地理科學,2011,31(11):1362-1367.

[23]包宗順,徐志明,高珊,等. 農村土地流轉的區域差異與影響因素——以江蘇省為例[J]. 中國農村經濟,2009(4):23-47.

[24]Carter M R,Yang Y. Local versus global separability in agricultural household models:the factor price equalization effect of land transfer rights [J]. American Journal of Agricultural Economics,2002,84(3):702-715.

[25]鄧大才. 農地流轉市場何以形成——以紅旗村、梨園屯村、湖村、小崗村為例[J]. 中國農村觀察,2009(3):26-35.

[26]陳美球,何維佳,周丙娟,等. 耕地流轉補償的影響因素實證分析——基于江西省42個縣(市、區)的抽樣調查[J]. 長江流域資源與環境,2008,17(5):751-755.

[27]鄧曉玲,張紹良,候湖平,等. 農地流轉市場存在的問題及完善對策研究——基于浙江省嵊州市的實證分析[J]. 林業經濟,2010(10):60-64.

[28]伍振軍,孔祥智,鄭力文. 農地流轉價格的影響因素研究——基于皖、浙兩省413戶農戶的調查[J]. 江西農業大學學報:社會科學版,2011,10(3):1-6.

[29]重慶市委研究室農村處. 重慶市統計年鑒:2012[M]. 北京:中國統計出版社,2012.王冀寧,陳淼,陳庭強. 基于三方動態博弈的食品安全社會共治研究[J]. 江蘇農業科學,2016,44(5):624-626.