我國食品安全問題的特點分析

王曙光 周煥花

?

我國食品安全問題的特點分析

王曙光周煥花

摘要:建國以來,我國食品安全的關注度不斷走熱,但食品安全問題仍屢禁不止,本文將我國現階段食品安全問題的突出特點進行歸納分析,得出了我國食品安全問題存在范圍廣、結構復雜、監管模式滯后以及處罰機制低效的結論。

關鍵詞:食品安全問題;特點;監管

一、我國食品安全問題現狀概述

近年食品安全事件頻頻發生,如蘇丹紅鴨蛋、孔雀綠魚蝦、三聚氰胺奶粉及牛奶、甲醛奶糖、帶花黃瓜、爆炸西瓜、地溝油、染色花椒、墨汁石蠟紅薯粉、瘦肉精、牛肉膏,河南南陽毒韭菜、青島福爾馬林浸泡小銀魚、染色饅頭、沈陽毒豆芽、宜昌毒生姜、毒竹筍焦亞硫酸鈉超標至少144倍等,都令國人“談食色變”,可見我國的食品安全現狀不容樂觀。

二、我國食品安全問題的特點分析

總結近年來我國食品安全問題,其特點可以從食品安全問題本身特點和引發食品安全問題的外因兩方面來概括。具體而言,食品安全問題本身特點主要是總量大、范圍廣、結構多樣等,食品安全問題的外因特點主要是維權難、監管滯后、威懾性等。

(一)食品安全問題的廣泛性

據衛生部公布的數據顯示,近五年來我國重大食物中毒人數如下:2010年7384人,2011年8324人,2012年6272人,2013年5559人,2014年5657人,食品安全包含食品(食物)的種植、養殖、加工、包裝、儲藏、運輸、銷售、消費等多重環節,然而在食品從生產到流入市場再到消費者消費的過程中均有影響食品安全的事情發生,長且缺乏有效管理的食品供應鏈,導致食品安全網千瘡百孔,各個環節防不勝防;從近年來媒體曝光的食品安全事件不難看出許多如出一轍的食品安全問題事件反復報道,重點集中于奶粉問題、瘦肉精、蘇丹紅、甲酸等,由此說明事件的重復性強,也就是說目前的應對舉措只是治標不治本,并未形成長效機制和示范效應,我國“運動式”的食品安全的監管并未徹底改善食品安全問題;2012年關于食品安全狀況的調查報告的調查結果顯示,調查樣本中僅3%從未遇到過食品安全問題,對重大食品安全事件有所耳聞的公眾占到80%以上,可見食品安全問題不僅影響的直接受害者和生產經營者,還會影響整個社會消費群體的消費判斷和選擇,以及整個相關行業的市場信譽。

(二)食品安全問題的多樣性

構成我國食品安全問題的結構性因素呈復雜性和多樣性,具體包括食品行業中國內存在嚴重的虛假宣傳、高價低質的現象,同時外部條件存在明顯的政府監管失靈、公信力下降的現象。

1、虛假宣傳。在我國食品市場常見的虛假宣傳主要的宣傳途徑是商業廣告,虛假的內容主要集中在以下三個方面:一是對食品特征即視頻的用途、功能以及其它特征大加美化,夸大其功能,而經過美化的食品更容易得到消費者的青睞;二是對食品的原料加以美化,如以“純天然”、“綠色”、“有機”等消費者熱追的觀念冠在本是人造或混合原料的食品上來招徠顧客;三是以劣質產品假冒優等產品,以次級產品充當好的產品,或者夸大企業的歷史淵源和規模。其中在虛假宣傳中明星代言問題備受社會關注,不良生產商、廣告制作商熱衷于短期暴利行為,將明星代言視為吸引消費者、占據消費市場的“金鑰匙”。

2、質價偏離。在我國一直有“便宜沒好貨,好貨不便宜”和“一分錢一分貨”的傳統消費觀念,那么現如今食品市場還符合花好錢就能買到好食品的價值規律嗎?所謂的“好食品”到底應與多大的價值對等?食品的質量與價格相偏離,高價低質的現象在現階段的食品市場上大有存在。回顧歷次事件中的問題企業,從三鹿到雙匯的有害添加劑,到三全、灣仔碼頭、思念的“細菌門”,再到雅客、金冠、蠟筆小新等大型糖果企業的“毒明膠”事件等,消費者之所以自愿接受“品牌溢價”也要購買品牌的食品就是因為理性的消費者持有品牌等價于品質,但現實是吸收“品牌溢價”的食品質量并未跟上,出現了價格質量兩層皮的問題。

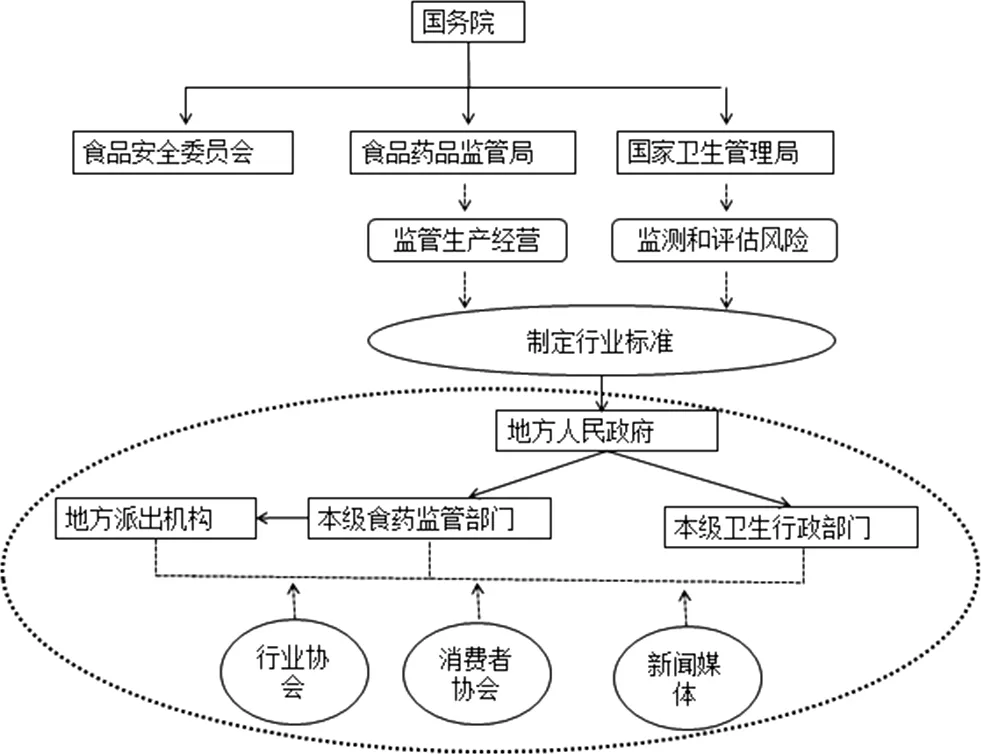

3、監管失靈。我國《中華人民共和國食品安全法(2015年修訂)》規定的食品安全領域的監管機構的設置如下圖。

我國食品安全監管機構設置

來源:據《中華人民共和國食品安全法(2015修訂)》整理得

由圖可見,我國目前的監管主體的主權集中在中央國務院和地方人民政府,監管的政策制定在中央,但具體執行卻在地方,于是地方政府官員就有機會將公權利變成其謀取私利的工具、懶政和腐敗的溫床,而腐敗是政府監管失靈的普遍而集中的表現形式,并且經驗表明,在其他條件不變的條件下,政府官員對企業和個人的獨立控制權越大,越容易滋生監管腐敗,監管的有效性越低。

(三)食品安全問題治理模式的滯后性

事前預防機制是面向潛在的、不確定的、未來的食品安全問題的控制,旨在防患于未然,筆者認為事前預防對于解決我國的食品安全問題的重要性要大于事后監管,只有事前預防與事后監管相結合的監管模式才是富有效率的,但總結近幾年我國連續多次發生惡性食品安全事件,我國現行的食品安全監管模式具有明顯的被動監管的特征;從我國目前的食品安全領域的監管制度來看,政府監管部門無疑是最主要也是最重要的監管主體,但從現實來看,與其說政府監管部門是食品安全問題的監管主體,不如說政府監管部門是媒體監督的后衛兵,相反,與其說媒體監督是政府監管部門的有力補充,不如說媒體監督是政府監管部門的先鋒隊,最終導致了“曝光一處查一處”的局面。

(四)食品安全問題事后處罰機制低效性

我國食品安全問題屢禁不止的一個至關重要的原因就是事后處罰機制對侵權人和受害人兩方面并未切實發揮出應有的功能從而造成處罰機制的低效性。新聞網曾做過調查,結果顯示受訪的網民中超過七成表示遭受到問題產品時,往往會選擇“私了”或者“認栽”,原因在于程序法未跟上實體法導致的消費者維權訴訟難、舉證難、賠償難的“三難”窘境;對違規監管者的行政問責的缺失和模糊是食品安全問題“野火燒不盡,春風吹又生”的有力助推者;對于生產經營者的行政處罰止于吊銷營業資格證卻并未涉及禁止業主或相關責任人繼續從事該行業的生產經營活動,在處罰金額上,以奶粉行業為例,一桶奶粉的售價假定為1000元,違法生產者按照最高賠償標準三十倍給予賠償,也不過30000元,這對于經濟實力雄厚的生產經營者而言,與其不法收益相比根本就是九牛一毛。(作者單位:沈陽師范大學)

參考文獻:

[1]關于食品安全問題狀況的調研報告,2012,P2

[2]鄧勇兵.價格歧視的經濟學分析與應用[J].商業研究,2001,04:141-142.

[3]李南南,高凜.從“三鹿奶粉事件”評述我國食品安全監管制度[J].內蒙古電大學刊,2010,01:44-46.

作者簡介:王曙光(1989.10-),男,漢,山東濰坊人,研究生在讀,沈陽師范大學西方經濟學專業,研究方向: 制度經濟學。

周煥花,女,研究生,碩士,西方經濟學。