普及高中教育的經濟學分析:經濟增長、人力資本需求與教育政策制定

●龍怡

?

普及高中教育的經濟學分析:經濟增長、人力資本需求與教育政策制定

●龍怡

摘要:在高中教育規模擴張和學齡人口減少的相互作用下,普及高中教育的條件已經具備。經濟發展及其對人力資本需求的階段性分析表明中國從低端制造業向高端制造業和服務業發展的經濟結構轉型需要人力資本的總體提升,特別是中等教育和職業教育的發展。然而發達國家的經驗表明伴隨著技術升級、勞動力市場對高技能勞動者需求增加的同時,難以外包給其它國家的低端服務業仍然吸納了大量低技能勞動者。即使走向資本和技術密集型經濟,中國的低端服務業仍舊需要低技能勞動者。那么是否每一個學齡人口都必須接受高中教育值得商榷。

關鍵詞:經濟增長;人力資本;高中教育;教育政策

十三五規劃把普及高中教育列為未來五年教育發展的關鍵策略之一。在普及九年義務教育基本完成之際,普及非義務教育階段的學校教育似乎成為自然的政策邏輯。然而,教育政策的制定不僅需要根據教育邏輯探討教育與人的發展,還需要從其它學科和角度進行分析。特別是自改革開放以來,教育服務于經濟發展的功能得以逐漸確立(Ngok,2007),那么從經濟發展對教育需要的角度來分析教育政策就很有必要。在政府的各項公共服務都需要開展而資源依舊稀缺的當下中國,政府需要做出把資源優先用于發展哪個領域的決策。普及高中教育的政策目標是否具有經濟上的合意性?這篇文章將從經濟發展與人力資本需求的角度來解釋發展高中階段教育的意義以及復雜性。

一、我國高中教育的發展現狀

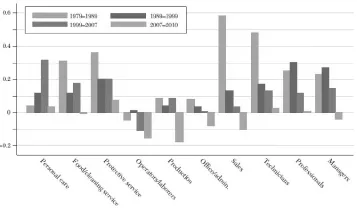

在中國政府提出普及高中教育的政策目標之前,中國的高中教育已經經歷了多年擴張。高中階段毛入學率從2002年的42.8%增加到2014年的86.5%。高中階段的在校生數從 2002年的2908萬人增長到2011年的4687萬人。雖然之后的年份高中階段在校生的絕對數量有所下降,但是毛入學率仍然保持了緩慢的增長趨勢,說明高中階段教育仍然在小幅度擴張。

與此同時,高中階段學齡人口在經歷增長之后在2005年達到峰值,之后就呈現保持下降的趨勢,根據估計值在十三五規劃期間(2016到2020年)仍然會小幅度下降。若在十三五規劃期間普及高中教育,估算的2016年高中學齡人口數為4469萬人,甚至低于2007到2012年的高中在校生數。如果高中的教師和硬件資源配置水平不發生變化,從現有資源的存量上看,普及高中教育的條件已經具備。

圖1 高中階段學齡人口、在校生數和毛入學率(%)

數據來源:高中階段在校生數和毛入學率來源于《全國教育事業發展統計公報》(2002-2014)。由于高中階段毛入學率從2002年開始報告,因而在此選擇了2002年作為起始年份。高中學齡人口數是估算值。2002到2014年學齡人口數直接用高中階段在校生數除以毛入學率得到。2014年以后的數據基于《中國人口和就業統計年鑒(2014)》中公布的2013年分年齡階段人口數據推算。2015年用2013年14到16歲人口數據加總,2016年用2013年13到15歲人口數據加總,以此類推到2020年。

高中教育多年的擴張和學齡人口減少的相互作用使十三五期間普及高中教育的條件已經成熟,似乎普及高中教育是一項自然的政策選擇。但是條件具備畢竟不是普及高中教育的充分條件,讓每一個學齡兒童接受高中教育的必要性仍然值得探討。

二、產業結構升級、技術工人需求與高中教育

繼土地、資本、勞動和技術之后,人力資本被納入經濟增長模型。一方面,人力資本能夠推動新技術的掌握、應用以及技術創新,從而提高勞動力和資本的生產率,進而使總產出增加。另一方面,人力資本會增加勞動者的收入,從而加強其消費能力,增加總需求,防止產能過剩帶來的危機。因此,政府通過合適的公共政策特別是教育和衛生政策對本國公民進行人力資本投資長遠來看有益于經濟發展。就數量而言,普及高中教育將在總體上提升中國未來勞動者的人力資本,人力資本對經濟增長的貢獻似乎為這一政策提供了合理性。但是,人力資本除了整體水平的問題,還存在結構差異。人力資本可以根據其技術水平劃分為不同類型。Joshua(2015)將其分為四類:僅僅接受過小學教育的非技術勞動者,接受中等教育的技術勞動者,接受高等教育的、參與研發的科技勞動者和接受職業教育培訓的勞動者。

不同類型的人力資本對經濟增長的貢獻在不同的經濟發展階段有所差異。各種類型的人力資本必須與合適的技術匹配才能達到人力資本、物質資本和技術的最優配置水平。當經濟結構發生變化的時候,新的技術和設備需要與之相應的人力資本,那么人力資本就需要轉型(Galor&Tsiddon,1997)。Joshua (2015)詳細解釋了在不同經濟發展階段不同類型人力資本對經濟增長的貢獻。在經濟發展的第一階段,主要的生產方式是技術含量低、勞動密集型的農業和低端制造業,勞動者只需要接受基本的小學教育就可以掌握相應的生產技術,因而小學教育對經濟增長的貢獻是最為主要的。這個階段的國家基本上是低收入國家。隨著生產率提高和工業附加值增加,以及低技術勞動者的工資大幅上漲,經濟增長進入第二個階段。低端制造業開始轉移到人力成本更低的國家和地區,資本密集型、高端制造業的產生方式開始占據主導地位,從而對技術工人的需求增加。這個階段需要勞動者接受中等教育或者職業教育培訓才能掌握相應的生產技能,因而這兩種教育對經濟增長的貢獻不斷增加。國家也因此進入中等收入行列。隨著工業附加值和生產率的繼續提升,經濟發展進入高技術密集型生產方式,對高技術工人以及研發人員的需求增加,因而職業教育和高等教育對于經濟增長越來越重要,而低技術工人則會因為缺乏工作機會而失業。當經濟體依賴創新來驅動增長,那么它就更需要受過第三級教育的勞動力隊伍(Lee,2001)。

已經存在一些實證證據支持這個理論模型中經濟發展對不同人力資本需求的階段性分析。Mingat and Tan(1996)發現低收入國家從擴張小學教育中獲得的社會回報率最高,而中等收入國家從擴張中等教育的投資中獲得的回報率最高,高收入國家提升高等教育的覆蓋了產生了最高的回報率。World Bank (1993)發現日本和亞洲經濟四小龍相比于大多數非洲國家在二戰后經濟迅速成長的原因之一就是政府重視對于小學和中學教育的投資,而不似其它國家政府將稀缺的資源投在高等教育。

這個理論模型也被Joshua(2015)用于對中國經濟發展和教育需求的階段性分析之中。改革開放之后,中國開始參與到全球化生產鏈之中,由于巨大的勞動力人口優勢以及資本相對匱乏,經濟發展主要集中在附加值低、勞動密集型生產上(Gaulier,Lemoine, &ünal-Kesenci,2007)。接受過初等教育的勞動者就能夠掌握這個階段生產所需的技能。Qian and Smyth (2006)對20世紀90年代的中國經濟增長核算的實證研究表明,人口中接受小學教育的比例對GDP增長有顯著的正向影響,而中等教育及第三級教育對GDP增長的貢獻并不顯著。這印證了Joshua(2015)對于經濟增長第一階段小學教育對經濟增長貢獻為主的理論。

隨著勞動生產率的提升以及人口結構的變化,自21世紀初開始中國部分地區低技術工人實際工資迅速提高(Cai&Wang,2014)。由于勞動力成本持續上升,不少低端制造業開始轉移到勞動力成本更低的國家和地區,特別是沿海城市的低端制造業工廠面臨關閉,從而被迫向產業鏈的高端發展,對工人的技能也提出了更高的要求。Heckman(2005)也指出中國的物質資本回報率開始下降,其中一個重要的原因是工人缺乏掌握新技術和操作新設備的能力,從而不能最大限度利用資本形成的產能。中國開始從一個勞動力剩余經濟過度到資本密集型和技術復雜型經濟,而后者需要更高質量的人力資源、設施、金融和管制措施的投入(Garnaut,2010,2011)。根據Joshua(2015)的理論模型,中國經濟的階段性轉型需要更多勞動力人口接受中等教育和職業教育,從而與更復雜的技術相匹配。在初中教育已經基本普及的情況下,Joshua階段性理論為讓更多的勞動者接受高中教育提供了理論依據。這不僅僅是因為接受高中教育的勞動者具備這個階段所需的人力資本,高中教育也同時是高等教育的過度,為下一個階段高等教育人力資本需求奠定基礎。

然而,這個模型雖然能夠推斷出發展高中教育的重要性,卻并不能為“普及”高中教育提供依據。因為Joshua的模型關注的是推動經濟發展的占主導地位的部門,卻并未提到其它經濟部門的變化。主要經濟部門的技術升級要求勞動者的平均受教育程度和技能水平的提升以達到二者的匹配,但是其它經濟部門卻可能并不需要勞動者人力資本的提升。

三、知識經濟與技能需求的兩極化

當知識和技術對經濟增長有著越來越重要的作用的時候,除了主要經濟部門的轉變,其它經濟部門會發生什么變化?這對勞動者的技能需求又會產生什么要求?從發達國家的經驗來看,雖然低端制造業逐漸轉移到勞動力成本低的國家和地區,但是低端服務業卻異軍突起,創造了越來越多的工作崗位,因而對低技術勞動者的需求也增加了。低端服務業的從業人員一般受教育程度并不高,在中國只有小學或初中學歷,在美國這樣的發達國家一般也只具備初中學歷或者高中輟學,但是他們能夠勝任工作的要求。

知識經濟意味著經濟的主要驅動力在于知識創造和技術進步,需要受過良好教育的勞動者(Powell &Snellman,2004)。高技能勞動者從事知識密集型的工作更有價值,他們也更可能將一些低技能的事務外包,比如做飯、清潔等等。雖然理論上這些工作都可以完全自動化,人力會漸漸被替代,但事實上低端服務業的資本和技術的替代性不強。此外,商品具有很強的貿易性,如果國內不生產技術含量低的商品,很容易通過國際貿易向其它國家購買;相對而言,由于低端服務的生產具有很強的本地性,很難通過國際貿易購買,因而這個部門的規模不會縮減。

日前,"海洋石油982”剛完成在國外的鉆井作業,返回國內并抵達惠州港11號錨地,進行休整并開展物料補給。該平臺自下水后尚未開展船旗國檢查,而依據有關規定其又到了開展船旗國檢查的窗口期。為了保障海上石油鉆井平臺安全適航,惠州海事局經研究決定利用“海洋石油982”的休整期,對其實施船旗國檢查。

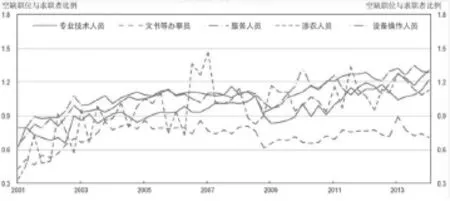

基于美國的歷史數據,Goldin and Katz(2007)觀察到從20世紀80年代開始接受過大學教育的人相對于沒有接受大學教育的人的收入優勢在逐漸擴大,他們認為這是因為經濟發展對高技術勞動者的需求增加而對低技術的勞動者需求減少。但是Acemoglu and Autor(2012)認為這個模型有一個很大的缺陷,那就是只把人力資本分為低技術勞動者和高技術勞動者,而且認為低技術工作很容易被機器替代。他們進一步區分了低技術勞動者和中等技術勞動者,發現收入差距的拉大更多是發生在高技術和中等技術勞動者之間。而且根據美國近40年各個職業大類的就業人數變化數據,Acemoglu and Autor(2012)發現除了技術員和專業人員這兩種高技能勞動者的就業人數一直持續增加之外,三種低技能的服務性職業——個人護理、餐飲/清潔服務、保鏢工作的就業人數也在持續增加,即使在2008年經濟危機爆發之后也沒有減弱的跡象。反觀中等技術含量的職業——辦公室和行政輔助人員、銷售人員、機器操作和工業生產——的就業人數卻遭遇不斷下降。雖然這幾類職業的從業人員大都受過高中教育或者大專教育,但是由于其工作相較于低端服務業更容易被自動化,因而對其技能的需求不斷減少。

圖2 美國1979到2010年按職業分就業人數變動率(Acemoglu&Autor,2012,p.443)

這種技術需求兩極化的模式在歐盟國家也得到了體現。Goos,Manning,and Salomons(2009)對16個歐盟國家1993年至2006年的數據進行了分析,結果表明低收入職業的工作崗位相對于中等收入的崗位增長了10個百分點。這就意味著隨著產業升級和知識經濟的深化,低技能工作未必會消失,根據發達國家的經驗反而會在一定程度上增加。

雖然中國目前的發展階段還不能與美國和歐盟發達國家比較,但是如果這些高度發達的經濟體中仍然存在對低技術服務人員的需求、而且這種需求不斷增加,那么沒有理由假設隨著中國經濟向著基本和技術密集型的方向發展,就會出現低技能工人大規模失業的情況。梁文泉和陸銘(2015)認為高、低技能的勞動者之間具有互補性,隨著城市創造更多高技能就業崗位,隨之而來的是對低技能服務人員的需求增加。從圖3中可以看到,勞動力市場除了對專業技術人員的需求很高,對服務人員、涉農人員和設備操作人員的需求也高,唯獨對文書等辦事員的需求很低。這表明雖然中國經濟現階段還未出現對技術需求的兩極化特征,但是低端服務業的勞動力需求并未隨著產業結構升級而降低,同時一些中等技術的工作崗位可能已經出現了被資本替代的趨勢。

圖3 2001到2013年各類工作空缺職位與求職者比例

在中國產業結構升級的關口,面對整體人力資本的提升要求,我們仍然不能忽略低端服務業對于低技術勞動者的吸納能力。如果普及高中教育,那么未來新增勞動力人口都接受過高中教育,一旦低技能勞動者存量耗盡的時候,誰來承擔低端服務業的工作?

四、普及高中教育的合意性及其政策含義

由于高中階段的規模擴張以及學齡人口的不斷減少,普及高中階段教育的條件已經具備。然而,從經濟發展對人力資本需求的階段性分析以及資本技術密集型經濟對勞動者技能的需求分析都難以對普及高中教育進行有力論證。從經濟發展對人力資本需求的階段性分析中我們看到了人力資本整體提升和發展職業教育的重要性。從資本技術密集型經濟對勞動者技能的需求分析中我們還看到了低技能勞動者的重要性。

(一)人力資本整體提升的途徑

此外,普及高中教育仍然是一個數量目標,而提升人力資本水平的關鍵還在于質量的改善。Hanushek and Woessmann(2015)在對人力資本與經濟增長的跨國分析中,用PISA、TIMMS等國際測試的成績來構造指標度量各國的教育質量。他們發現一旦將教育的質量納入經濟增長模型,那么教育數量對經濟增長的貢獻就會變得不顯著。他們也發現各國政府的教育政策制定往往追求諸如受教育年限、入學率等數量目標,而很少設置質量目標。就連發達國家俱樂部的OECD也對基礎教育的質量提出了擔憂,敦促各國政府把扎實的基本技能納入政策目標(OECD,2015)。在基本知識和技能的強調之上,學校教育還需要訓練學生的批判性思維、創新能力以及終身學習的能力(Ramesh,2013)。教育數量的擴張不能掩蓋對于教育質量的重視。

(二)職業教育與普通教育

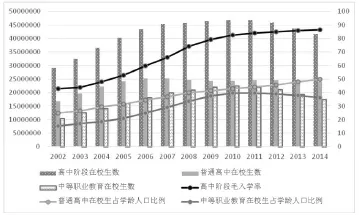

在經濟發展的第二階段,Joshua的模型把中等教育和職業教育進行了區分,并認為接受過職業教育的勞動者對這個階段的經濟增長非常關鍵。特別是經濟發展這一階段涉及到低端制造業向高端制造業轉型,必然需要大量接受正規職業教育的技術工人。他的實證研究表明職業教育推動了中國大多數省份的經濟增長。因而當政府提出普及高中教育的時候,需要特別關注職業教育的發展,對高中教育的普通軌和職業軌之間的結構比例也應該進行更細致的考察和規定。從目前的發展趨勢來看,高中教育仍然偏向于普通軌的發展,職業教育從數量上看有所收縮,從質量上看更是不容樂觀。

從圖4中可以看到,1999年高等教育擴招以來,普通高中在校生數經歷了大幅增長,在2007年達到峰值之后緩慢下降,但是此后的變化幅度并不大。盡管普通高中在校生數的絕對數量經歷了一個先大幅增加再平緩降低的過程,但是相對于高中學齡人口數的比例一直保持上升趨勢。中等職業教育在校生數在2010年以前也保持了快速增長,在2010年達到峰值后開始下降,降幅明顯大于普通高中,而且其相對于高中學齡人口數的毛入學率也在下降。雖然政府近年來越來越重視職業教育的發展,但是僅從這一個維度來看,職業教育在最近幾年的發展似乎并不順利。

圖4 普通高中和中等職業教育的在校生數和入學率(%)

此外,職業教育的質量依然不令人滿意。Shi等人(2015)的研究表明職業教育質量低所導致的教育回報率低是農村學生不愿接受高中教育的重要原因之一。即使政府希望讓個人遵從國家意志去接受高中教育,但是職業教育質量不高仍然會阻礙個體對職業教育的選擇。目前政府向中等職業教育注入了大量資源,但是如何有效地利用資源來提升職業教育的質量是一個仍然需要解決的問題。

(三)普及目標與強制手段

無論經濟體發展到技術多么密集型的地步,它的低端服務產業不會逐漸消失,反而會擴大規模,從而對低技能勞動者的吸納能力增加。那么未來的低端服務業從業人員是否有必要接受高中教育以累積更多的人力資本?單純從經濟的角度考慮,如果這些崗位只需要勞動者有義務教育所授予的技能,而高中教育給他們的技能無法運用到工作之中,就會產生過度教育的問題,如此普及高中教育就會耗費寶貴的公共資源。對于個人而言,如今高校畢業生就業難在一定程度上也是因為接受過高等教育的人很難接受低技能的崗位,那么接受過高中教育的勞動者未必愿意從事低端服務業的工作。

不同于低端制造業產品可以通過國際貿易購買,低端服務業的產品往往需要本地生產。如果由于過度教育的學生不愿意選擇這些職業,那么勞動力需求空缺又應該通過何種方式來填補?發達國家尚且可以通過國際移民來填補這部分服務人員的空缺,但是人口大國的中國應該如何來解決這個問題?為了普及的目標而強制學齡人口接受高中教育可能會給整個社會以及個人帶來極高的成本。“普及”是否等同于義務教育階段的“強制”、是否在接受高中教育的問題上仍然給個人選擇退出的機會是值得商榷的問題。

當然,教育的功能并不僅僅是為經濟發展服務,而且教育政策的制定也不僅僅依賴經濟學的邏輯,但是經濟學分析的確有助于我們對于公共政策成本和收益的討論和衡量。“普及高中教育”看起來是從人口大國向人力資源強國邁出的重要一步,但是人力資本的整體提升并不意味著每一個人都需要接受高中教育,我們似乎并不能僅僅把“發展”或“提升”等同于“普及”。此外,普及背后所隱藏的教育質量問題以及普通教育和職業教育的結構問題需要更多的關注。

參考文獻:

[1]Acemoglu,D.,&Autor,D.(2012).What does human capital do’A review of Goldin and Katz’s the race between education and technology.Journal of Economic Literature,50(2),426-463.

[2]Cai,F.,&Wang,M.(2014).Accumulate human capital for China's sustainable growth.In F.Cai(Ed.),Chinese Research Perspectives on Population and Labor,Volume 1.Leiden:Brill.

[3]Galor,O.,&Tsiddon,D.(1997).Technological progress,mobility,and economic growth.The American Economic Review,87(3), 363-382.

[4]Garnaut,R.(2010).The turning point in China’s economic development:A conceptual framework and new empirical evidence.In R. Garnaut,J.Golley&L.Song(Eds.),China:The next twenty years of reform and development(pp.19-37).Canberra:ANU E Press.

[5]Garnaut,R.(2011).Australian opportunities through the Chinese structural transformation.Australian Economic Review,44(4),437-445.

[6]Gaulier,G.,Lemoine,F.,&ünal-Kesenci,D.(2007).China’s integration in east Asia:Production sharing,FDI&high-tech trade.Economic Change and Restructuring,40(1-2),27-63.

[7]Goldin,C.,&Katz,L.F.(2007)The race between education and technology:The evolution of U.S.educational wage differentials, 1890 to 2005.National Bureau of Economic Research.

[8]Goos,M.,Manning,A.,&Salomons,A.(2009).Job polarization in Europe.The American Economic Review,99(2),58-63.

[9]Hanushek,E.A.,&Woessmann,L.(2015).The knowledge capital of nations:Education and the economics of growth.Cambridge,MA: The MIT Press.

[10]Heckman,J.J.(2005).China's human capital investment.China Economic Review,16(1),50-70.

[11]Joshua,J.(2015).The contribution of human capital towards economic growth in China.Hampshire:Palgrave Macmillan.

[12]Lee,J.-W.(2001).Education for technology readiness:Prospects for developing countries.Journal of Human Development,2(1), 115-151.

[13]梁文泉,陸銘.城市人力資本的分化:探索不同技能勞動者的互補和空間聚集[J].經濟社會體制比較,2015,(3).

[14]Mingat,A.,&Tan,J.-P.(1996).The full social returns to education:Estimates based on countries’economic performance.Human capital working papers,World Bank.

[15]Ngok,K.(2007).Chinese education policy in the context of decentralization and marketization:Evolution and implications.Asia Pacific Education Review,8(1),142-157.

[16]OECD.(2013).OECD economic surveys:China 2015.Paris: OECD publishing.

[17]OECD.(2015).Universal basic skills:What countries stand to gain.Paris:OECD Publishing.

[18]Powell,W.W.,&Snellman,K.(2004).The knowledge economy.Annual Review of Sociology,30,199-220.

[19]Qian,X.,&Smyth,R.(2006).Growth accounting for the Chinese provinces 1990–2000:Incorporating human capital accumulation.Journal of Chinese Economic and Business Studies,4(1),21-37.

[20]Ramesh,S.(2013).China's transition to a knowledge economy.Journal of the Knowledge Economy,4(4),473-491.

[21]Shi,Y.,Zhang,L.,Ma,Y.,Yi,H.,Liu,C.,Johnson,N.,...Rozelle,S.(2015).Dropping out of rural China’s secondary schools:A mixed-methods analysis.The China Quarterly,224,1048-1069.

[22]World Bank.(1993).The East Asian miracle:Economic growth and public policy.New York:Oxford University Press.

(責任編輯:劉君玲)

龍怡/澳大利亞蒙納士大學商學院管理系博士研究生,主要從事教育經濟和管理領域的研究