運動對中學生心理應激干預效應的縱向研究

范影影,陳開梅,滿明輝(.江蘇農林職業技術學院體育部,江蘇 鎮江 400;.空軍勤務學院基礎部軍事共同科目教研室,江蘇 徐州 000)

運動對中學生心理應激干預效應的縱向研究

范影影1,陳開梅2,滿明輝1

(1.江蘇農林職業技術學院體育部,江蘇 鎮江 221400;2.空軍勤務學院基礎部軍事共同科目教研室,江蘇 徐州 221000)

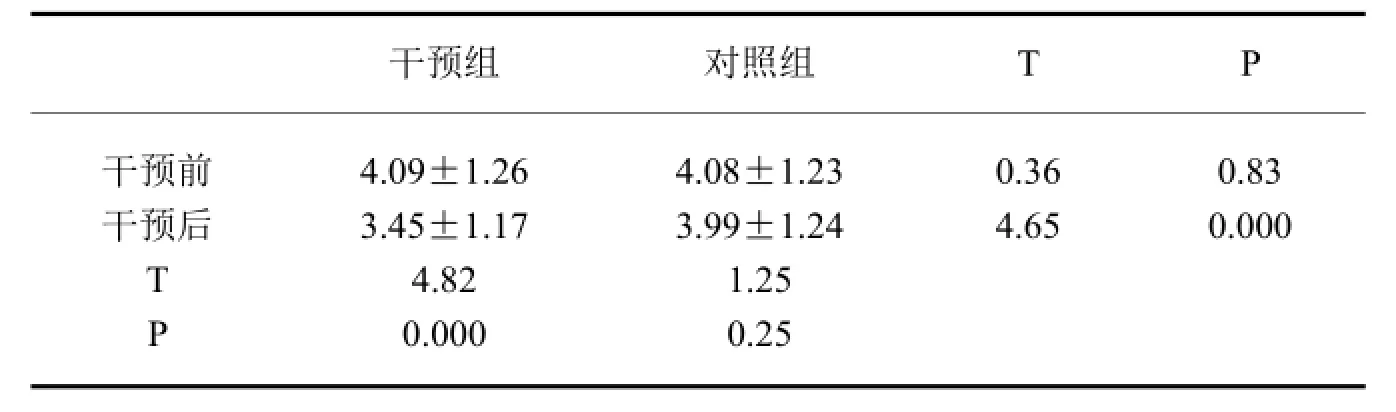

表1 2組被試干預實驗前后心理應激的均值

身體活動作為一種特殊的社會文體活動,是人際交往的重要途徑之一。在運動過程中,頻繁地接觸和高度的群體合作,有助于個體提高應對心理應激的控制能力,為緩解心理應激提供了有效的方法和手段。目前有關中學生心理應激的運動干預研究主要從2個方面進行:(1)從橫向層面研究。主要探悉性別、年齡、鍛煉年限和鍛煉項目等變量的心理效益。(2)從縱向層面研究。主要考察不同鍛煉項目的心理效益。總之,已有的研究主要是關注1次運動干預前后的心理應激變化,而沒有全面揭示中學生心理應激水平隨干預時間變化的趨勢,很少有對同一運動干預進行追蹤的研究。本文運用多元方差分析,采用準實驗設計,來驗證運動干預在4個不同干預時間點上的干預效應及運動干預效應隨時間變化的趨勢。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

運動對中學生心理應激干預效應的縱向研究。

1.2 研究方法

1.2.1 實驗設計 本研究采用準實驗設計。實驗時間是2014年10月至2015年4月,共16周。從徐州市第三中學初中二年級抽取120人作為預測對象,根據預測對象心理應激水平前測(T1)結果和實驗需要選取34人作為正式實驗對象,其中干預組被試16人,對照組被試18人。實驗前1周對他們進行心理應激水平前測(T1),實驗進行8周后進行第2次心理應激水平的測量(T2),16周實驗結束后立即進行第3次心理應激水平的測量(T3),實驗結束3個月后進行第4次心理應激水平的測量(T4),而對照組不進行任何干預措施。運動干預內容主要有跳繩、趣味田徑、籃球類練習游戲、起跑及起跑后的加速跑、跑的游戲(接力跑、追逐跑、淘汰跑等)、拋實心球練習、各種身體素質練習、籃球小比賽(男生)、健繩操練習游戲(女生)、中長跑(男生1000m,女生800m)。運動干預時間:每周3次,每次45min(準備活動10min、方式活動5min、基本活動30min),運動干預強度采用POLAR心率測試儀進行測試,運動中的心率控制在120~150次/min。

1.2.2 測量工具

采用華來氏編制的“心理身體緊張松弛測試表”,該量表包括50個自我判斷的題目,每題均有5個選項,分值依次為“4、3、2、1、0”分,測驗得分低于43分值為壓力較小,43~65分之間為壓力過大。量表各維度內部一致性系數為0.898~0.954,重測信度為0.932。

2 結果與分析

2.1 運動干預實驗前后干預組與對照組心理應激水平的比較與分析

從表1中可以看出:(1)運動干預前2組之間沒有統計學意義(T=0.36,P=0.83),表明實驗前2組被試的心理應激水平為同質;運動干預后2組之間具有統計學意義(T=4.65,P=0.000)。從運動干預前后青少年心理應激水平的變化來看,總體上運動干預對青少年心理應激的緩解作用顯著。(2)干預組實驗前后被試的心理應激水平具有統計學意義(T=4.82,P=0.000),對照組實驗前后被試的心理應激水平沒有統計學意義(T=1.25,P= 0.25),說明沒有經過運動干預的對照組在干預前后被試的心理應激水平無顯著變化。

2.2 2組被試者心理應激水平的干預效果隨時間變化的特征

2.2.1 2組被試者心理應激水平在4個時間點的差異

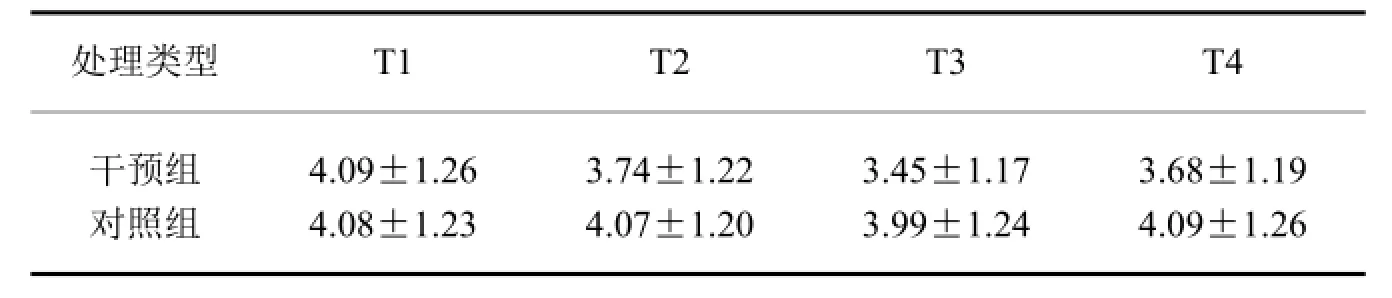

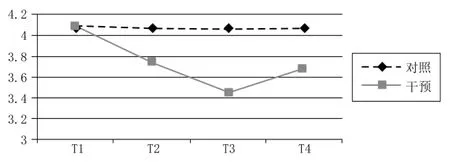

從表2中可以看出,實驗前(T1)2組被試心理應激水平沒有統計學意義(T=0.36,P=0.83),實驗8周后(T2)2組被試心理應激水平具有統計學意義(T=2.62,P=0.005),實驗結束后(T3)2組被試心理應激水平具有統計學意義(T=4.65,P=0.000),實驗結束3個月后 (T4)2組被試心理應激水平具有統計學意義(T=2.92,P=0.000)。從圖1中可以清晰地看出,對照組心理應激水平在4個時間點上的變化趨勢不明顯,而干預組心理應激水平在時間點上變化趨勢明顯。

2.2.2 運動干預對青少年心理應激的即時效應

為了考察運動干預對被試心理應激的即時作用(T1-T3),采用多元方差交互作用分析方法。其中,不同組別(干預組和對照組)為組間變量,測量時間(T1-T3)為組內變量,心理應激為因變量。結果表明,測量時間的主效應具有統計學意義(F=5.61,P<0.000,效果量0.24),不同組別的主效應具有統計學意義(F=5.23,P<0.000,效果量0.22),不同組別測量時間的交互作用具有統計學意義(F=7.68,P<0.000,效果量0.27)。進一步分析干預組和控制組分別在心理應激變化上的效果量,結果表明,干預組被試:F=5.35,P<0.000,效果量0.21,對照組被試:F=1.19,P>0.05,效果量0.06,干預組效果量0.21明顯高于控制組0.06。從2組效果量差異顯著可以看出,干預組的心理應激水平顯著下降,對照組的心理應激水平基本維持不變,說明運動干預對青少年心理應激具有即時緩沖作用。

表2 被試心理應激水平在4個時間點的變化情況(平均數M和標準差SD)

圖1 2組被試心理應激水平隨運動干預時間變化的趨勢

2.2.3 運動干預對青少年心理應激的延續效應

為了考察運動干預是否對被試的心理應激具有延續性影響(T3-T4),采用多元方差交互作用分析和協方差分析等方法。其中,不同組別(干預組和控制組)為組間變量,測量時間(T3-T4)為組內變量,Tl時的心理應激為協變量,心理應激為因變量。研究結果發現,T1時的心理應激水平對T3-T4時的心理應激水平具有統計學意義(F=4.53,P<0.000,效果量0.17)。控制T1時的心理應激之后,測量時間的效應、不同組別的主效應和不同組別的測量時間交互作用都沒有統計學意義,其結果分別為:F=1.59,P>0.05,效果量0.07;F=1.62,P>0.05,效果量0.09,F=1.47,P>0.05,效果量0.05。進一步分析干預組和控制組分別在心理應激變化上的效果量,結果表明,干預組被試:F=2.13,P>0.05,效果量0.14;對照組被試:F=1.75,P>0.05,效果量0.11。干預組效果量0.14,高于控制組0.11,這說明干預的延續性影響優勢仍然存在。

綜上所述,運動干預對青少年心理應激的緩解具有一定的作用。首先,從運動干預的即時效果(T1 -T3)看,干預組和控制組在心理應激的變化上具有顯著性差異,在效果量及心理應激的變化方向上,干預組仍表現出在心理應激促進上的優勢。其次,從干預的延續效果看(T2-T4),干預組在心理應激變化上與控制組沒有顯著性差異,但干預組在效果量上仍高于控制組,表明干預的延續性影響優勢仍然存在。

運動干預實驗后青少年心理應激水平顯著下降,說明運動干預實驗是成功的。而運動干預結束3個月后,青少年心理應激又有不同程度的回升,說明青少年由于缺乏持續的運動干預,其心理應激水平呈上升狀態,說明在有組織監督和管理的實驗過程中有一定的干預效果,但只是短暫的,被試對象并沒有樹立堅定的干預信心和形成自行干預能力,實驗結束后,出現反彈現象,說明干預時間太短,因此,對心理應激青少年的運動干預,一定要持續長期而有效地進行才能取得最佳效果。

[1]呂曉昌,楊劍,韓建偉.中小學生身心健康現狀與運動干預的研究[J].體育學刊2013,20(4):106-110.

[2]高軍,孫建華,肖坤鵬.體育運動干預對大學生網絡成癮影響的實證研究[J].沈陽體育學院學報,2012(4).

[3]曾紅卒.高職院校體質指數異常學生的運動與心理干預研究[J].江蘇技術師范學院學報,2010(6).

G807.3 文獻標識碼:A

1674-151X(2016)01-041-03

2015-11-15

徐州市科技局社會發展科技計劃面上項目(編號:KC14SM091);空軍勤務學院青年基金項目(編號:KY2014F005A)。

范影影(1979 ~),講師,碩士。研究方向:社會體育。