我國男子龍舟俱樂部直道競速途中劃槳技術的運動學分析

孔德志(汕尾市體育運動學校,廣東 汕尾 516600)

我國男子龍舟俱樂部直道競速途中劃槳技術的運動學分析

孔德志

(汕尾市體育運動學校,廣東 汕尾 516600)

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

我國男子龍舟俱樂部直道競速途中劃槳技術的運動學分析。以2015年中華龍舟大賽海南萬寧、常州武進、江西鄱陽站男子直道競速500m途中劃槳前3名專業隊的9名領槳隊員為實驗對象,其中體育專業5名,非體育專業4名。

1.2 研究方法

雙機同步二維攝像及數字化解析。運用2臺Sony DCR-TRV20E攝像機(拍攝速度50fps,快門速度1/250s)在150~380m處3次對前3名專業隊劃槳手的動作側定點平面同步拍攝,應用SIMI motion 7.50生物力學解析系統解析對數據進行標準化處理。

2 結果與分析

劃槳手左右坐姿,一腳處于弓步,另一腳處于后蹬,前后用力頂住舟板,臀部的1/3緊坐船板上,外膝緊靠船板內沿,內膝緊扣外膝,以固定協調發力,使下半身較為穩固。

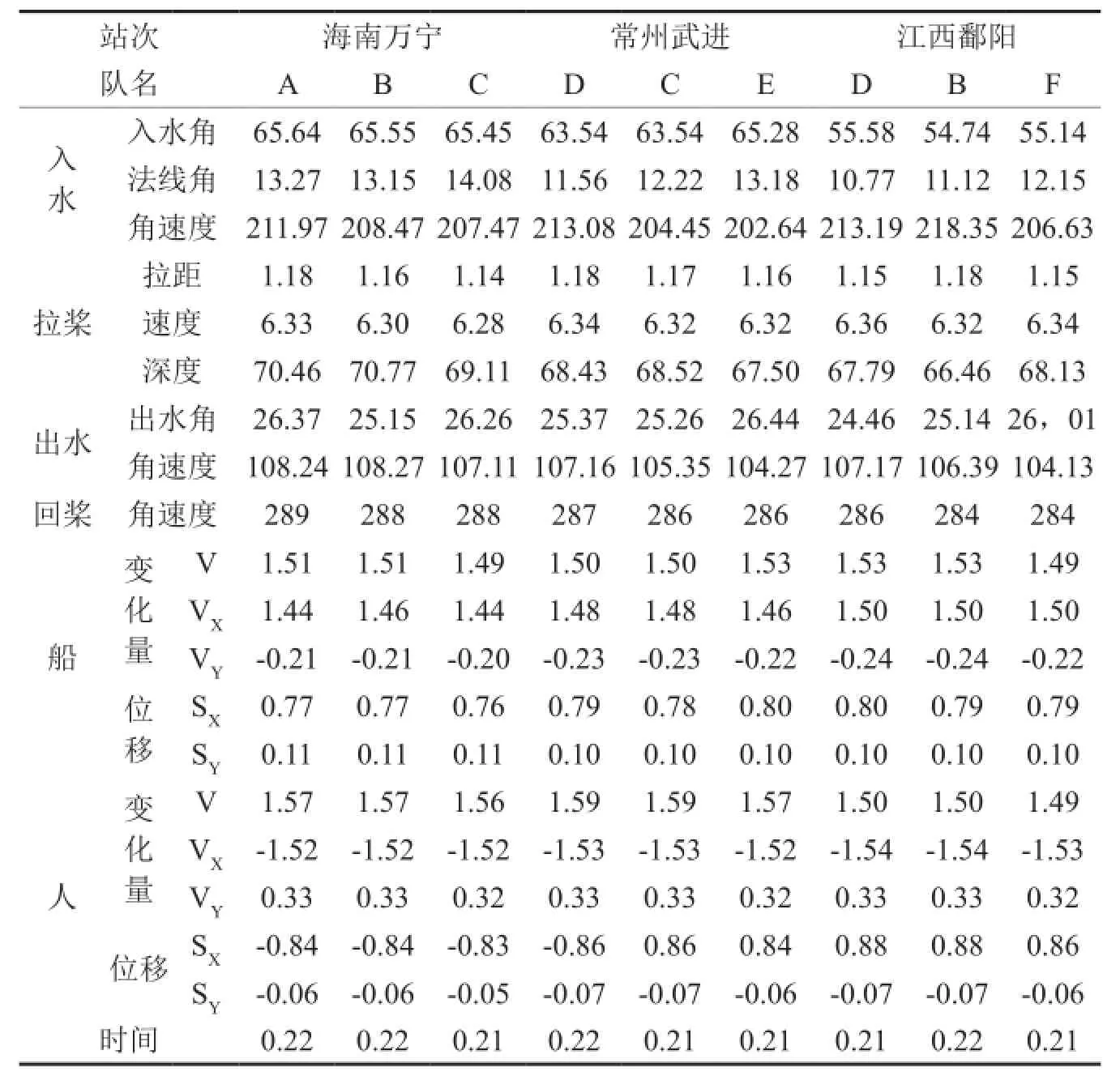

比賽途中劃大槳戰術是快槳頻后為保持速度中快槳頻的一種戰術,在保持不減速的基礎上從而獲得加速超越,整個技術動作分解為:入水、拉槳、出水、回槳4個部分。(表1)

表1 入水、拉槳、出水、回槳階段

2.1 入水階段:從槳入水到槳頁垂位的時相

入水角度是指槳頁和槳把位置與水平面形成的后夾角,入水角度一般控制40°~ 65°。前3名專業隊入水角度越小,船速越快,解析出3站比賽的入水角度越來越小,稍高于40°。槳入水時外側臂向前充分伸展,斜向前下方深度插水,上方手靈活下壓,整個槳頁及小部分槳桿入水反作用力直線向后快速劃水,劃水力量反作用于龍舟加速前行。根據劃龍舟的動力方程:(m 人+m舟)a=F槳-R舟-R槳+F風,a提高,舟在Y軸上的速度變化量達到最大1.81m/s,速度最大值

法線角是指槳頁面與舟前行法線的角度,前3名運動隊夾角越小,舟速越快。法線角變小,槳面積增大,反作用力變大,加速度提高。入水速度快,槳撐控不穩,槳支撐點不穩定,水下直線運動不好,沒有穩固地支撐,不能使槳頁對水產生較大的反作用力。入水能夠穩固支撐點是區分優秀和一般運動員的主要標志,因此,一個穩固的劃槳手對水下支撐點發力起著重要的作用。

擺槳的平均角速度是指上方手握點轉動的平均角速度。龍舟本身具有前行速度,平均角速度越大,槳入水越深、越猛,產生阻力小,槳利用水 “撬動”舟速向前運動,直到發力到整個劃槳過程中去,起到一定的劃水效果。

龍舟和人在垂直方向上位移變化越小,表現了水平方向上的位移運行較勻速;舟速是波動的,與舟在X軸上的速度很相近,平均速度為6.07m/s左右。

2.2 拉槳階段:從槳垂直到靠近身體拉槳

前3名運動隊拉槳速度越快,表明蹬腿轉腰爆發力越強;拉槳距離越長,表明入水時手臂前伸幅度越大,大腿和腹部間空隙較小,兩手臂伸展拉槳,保持較大的力量直到拉槳靠近身體位置,用身體協調發力后擺,完成每一槳槳下拉水效果,技術到位舟速加速運行。劃距過短,腰部的力量未充分利用,槳對水的作用也不能發揮,達不到快速前行的效果。

龍舟運行的總合力F=劃槳頻率n(每槳速度)和劃槳幅度Fi(劃距)的積數。槳頻和槳距是決定舟速度的標準,如果片面強調槳頻,忽略了劃距,劃距下降值大于槳頻的提高值,出現F合減少。相反有槳距較小,槳頻高,龍舟運行較慢。根據槳手的力量、速度耐力和技戰術等特點,保證槳距獲得理想的作用力F值時,再合理提高槳頻n值,成績更加理想。

槳和握槳點間距得到槳的分段比例,解析出水手插水深度。槳幅度大的情況下深插后拉是正確劃好每一槳的技術關鍵。入水深發力,水對槳的反作用力越大,槳在水下的支撐點也越下。槳頁入水太深,槳手持續用力不均衡,導致龍舟上下起伏,影響龍舟的平衡;入水淺,槳頁作用水面積小,水的反作用力減少,龍舟運行較慢;正確劃槳技術與槳下水感和槳手選拔特點等有很大關系,不能用某一數據標準作為其他槳手的標準,但前3名運動隊定量地調整槳頁入水技術基本相同。

2.3 出水階段:槳拉近身體,不好再發力的復位階段

出水角度是指槳出水時槳把所在的位置與水平面形成的前夾角。前3名運動隊槳出水角逐漸減少,在15°~25°較為標準。追求較小的出水角度是為了加大槳下幅度,水下效果不佳,因為槳手此段兩臂均衡用力拉槳不夠,發力不協調,身體各關節、肌肉過于僵硬,將會影響技術動作節奏。

轉動角速度是指槳把所在的位置內側繞腕轉動的角速度,使槳頁與水的角度變小,阻力面變小,從而水的阻力變小,向外卸水復位到開始姿勢,很大程度上提高了后半階段的劃槳效果。能否靈活地運用手臂發力,是衡量劃槳手動作標準。前3名運動隊的特點是槳頻快,槳幅明顯。

通過模糊數學處理,前3名水下劃槳節奏T水下入水階段:T水下拉槳階段:T水下出水階段=5:6:4,領槳手槳頻再快也要確保這一比例相對穩定,其他同伴才能跟隨,否則領槳手與槳手的節奏不一,龍舟運行時左右晃動,參差不齊影響船速。

2.4 回槳階段:從槳出水到槳向外側擺至準備階段的過程

前3名擺槳平均角速度越大,外擺越快,頻率越快。上下肢體帶動發力,回槳幅度加大,以最小角度完成弧線擺動,為槳下劃水獲得幅度,同時將上肢、腰腹、背肌、下肢等拉槳用力的肌群扭緊,為劃槳儲存能量,以至于獲得更好水下效果。槳頁應減少觸著水面,以免產生阻力;更不要提得太高,影響入水效果,入水和拉水恰到好處就要進行復位,盡量減少回槳階段比例時間,為下一槳做好準備。

在槳中位時相達到最小舟速3.09m/s,此階段速度減小量最大,人速度在水平方向上變化量達到最大7.47m/s,因為運動向相反方向加速。通過模糊數學處理,空中劃槳節奏T空中回槳階段段=6,這一比值在某一小范圍內改變。

3 結 論

入水角度小,劃槳猛、穩、準、快,為起航階段;槳面與舟前進法線的夾角變小,槳頻快、拉槳深,劃距加大,槳頻和槳距調整合理;出水靈活,動作快,幅度小;回槳快;擺槳的平均角速度越大,劃槳幅度越大。途中劃姿不變,槳頻是中快槳頻,槳下幅度充分伸展加大,與各隊劃槳風格相接近。

劃舟是人在動坐標上的運動,不同于人在靜坐標系的地面運動。在垂直的方向上改變較小,表現在水平方向上勻速的直線運動,平均速度為6.07m/s,T入水階段:T拉槳階段:T出水階段:T回槳階段=5:6:4:6,節奏分明,劃槳周期0.7ls。

[1] 劉華田.龍舟技術與訓練[M].北京:北京體育大學出版社,2002:48.

[2] 田震華.我國高校龍舟優秀運動員體能特征及其評價模型的研究[J].北京體育大學學報,2006,31(10):53-57.

[3] 劉靖南.許博.面向21世紀的龍舟競技運動[J].北京體育大學學報,2001(12):458-484.

[4] 趙美魯.高校龍舟運動品牌化的研究[J].聊城大學學報:自然科學版,2010,23(2):51-53.

G852.9 文獻標識碼:A

1674-151X(2016)02-052-03

2015-12-25

孔德志(1986 ~),講師助理,碩士。研究方向:運動訓練。5.47m/s出現在槳垂直位時相,結論顯示:國內外文獻把此階段稱為“起航”,舟速完成在槳出水時達到最大,是錯誤的誤導劃槳技術:應減少入水階段比例時間,提高動力階段的時間,以至于起航猛、穩、準、快。