小學科學教學中培養學生實驗數據意識的有效策略

【摘要】實驗數據是科學探究活動中最重要的實證之一,是對問題和現象作出合理解釋的重要依據,是學生形成正確科學認識的有利武器。小學科學教學中,教師要善于引導學生收集和獲取數據,并充分利用數據,用數據說話,培養學生良好的實驗數據意識,從而幫助學生建立正確的科學認識,培養學生尊重事實、實事求是的科學態度。

【關鍵詞】小學科學 實驗數據 意識培養 有效策略

【基金項目】本文系廣東省教育科學規劃課題“農村小學科學教學中學生實驗數據意識的培養研究”(課題批準號:2013YQJK052)研究成果。

【中圖分類號】G623.9 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2016)07-0154-02

科學(3~6年級)課程標準(實驗稿)指出,親身經歷以探究為主的學習活動是學生學習科學的主要途徑。科學課程應向學生提供充分的科學探究機會,使他們在像科學家那樣進行科學探究的過程中,體驗學習科學的樂趣,增長科學探究能力,獲取科學知識,形成尊重事實、善于質疑的科學態度,了解科學發展的歷史。證據的重要性是科學探究活動的基本特征之一。全日制義務教育小學科學課程標準(送審稿)指出,小學科學課程旨在通過探究式學習,保護學生對自然的好奇心,激發他們對科學的興趣,幫助學生建立一些基本的科學概念,培養科學探究能力和科學態度,初步形成對科學的認識,從而有效地培養學生的科學素養。探究式學習方式的主要特點是學生親自收集和獲取資料和數據;在實證的基礎上進行邏輯推理和思考,聯系自己的經驗和有關的理論,作出判斷和結論;通過交流、討論、辯論和再思考,逐步建立起對科學概念的理解。

數據作為探究實驗中常見的記錄手段,對事物、現象進行定性、定量分析時,可使我們的條理更清楚,結果更精確,有著其它方法不能替代的作用。培養學生的實驗數據意識,能有效促進學生對科學概念的理解,形成實事求是、追求真理的思維方式和生活態度。

筆者在教學調研中發現,不少老師教學時忽視對學生實驗數據意識的培養,學生獲取、分析、運用實驗數據的意識淡薄,導致實驗教學效果大打折扣,長遠也不利于學生科學素養的形成。存在問題主要表現在以下幾個方面:

問題1:重實驗操作,輕數據意識

有些教師上實驗課時,只注重讓學生經歷“熱熱鬧鬧”的實驗操作過程,但至于學生為什么需要收集實驗數據?實驗數據證明了什么?教師并沒有從一開始提出有效問題,布置明確實驗任務,滲透敏感數據意識。如教科版三年級下冊《磁力大小會變化嗎》一課,某教師簡單作了實驗演示后,就任由學生自行操作。學生在實驗中確實“玩”得很開心,快下課時,教師問學生實驗結果證明了什么問題?由于實驗過程中缺乏記錄數據的習慣,學生腦海中的數據印記比較模糊,以致需要運用數據去解釋現象時,由于證據不足,導致結論牽強,教學效果甚微。

問題2:重教學流程,輕數據真偽

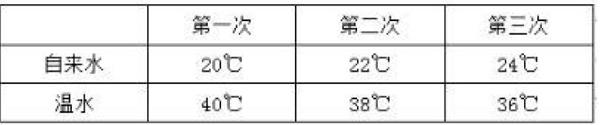

有些教師比較注重教學的流程,情境創設、問題提出、實驗操作、交流匯報、總結等教學環節完整,但至于學生在實驗過程中所獲取的數據是否真實有效,教師沒有在巡視過程中及時發現并指導學生找出原因,導致實驗失敗。如教科版三年級下冊《測量水的溫度》一課,有小組記錄實驗數據如下:

從數據上看,自來水溫度數據明顯異常。原因是測量自來水和溫水的兩支溫度計的初始溫度讀數本來就存在誤差,而學生在測量時將兩支溫度計混亂使用,且測量和讀數方法有誤,導致數據不真實,從而影響了對實驗結論的判斷。

問題3:重實驗結果,輕數據分析

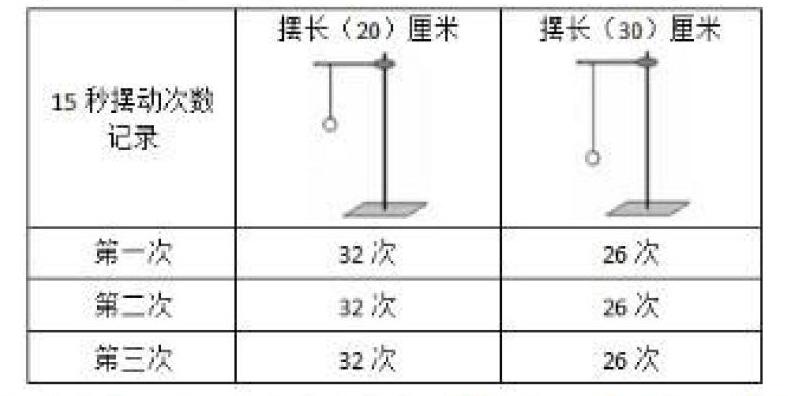

有些教師認為學生做完了實驗,記錄了數據,由教師引導給出正確的實驗結論,就算是完成了教學目標。如教科版五年級下冊《擺的研究》一課,有小組實驗記錄的數據如下:

僅從數據上看,這對學生作出“擺長越短,擺的速度越快;擺長越長,擺的速度越慢”的判斷似乎并不造成影響,但細看數據,反映學生對“擺動一次”理解有誤,錯把擺動半次當成了擺動一次計算。缺乏數據分析,容易導致學生無視數據的合理性,潛在的錯誤被隱藏。

基于上述問題,小學科學教學中如何培養學生的實驗數據意識呢?筆者結合教學實際,從以下三個方面略談個人的看法。

一、創設問題情境,激發學生運用數據的意識

教學中要注重創設合適的問題情境,多讓學生進行實驗前的預測,多問幾個“為什么?”、“你的證據是什么?”和“如何證明?”,以激發學生的探究意欲,讓學生認識到數據采集的重要,從而強烈地產生運用實驗數據的意識和需求。例如:

問題1: 1、2、3號瓶子,哪個瓶子的水最多,哪個瓶子的水最少?如何證明?(教科版三年級上冊《比較水的多少》)

問題2:天氣預報預計明天會下雨,你預計我們學校這片區域到底下小雨,還是中雨、大雨呢?實際測量結果與天氣預報相符嗎?你為什么這樣判斷?你的證據是什么?(教科版四年級上冊《降水量的測量》)

問題3: 食鹽可以在水里溶解,這杯水可以溶解多少勺食鹽?水可以無限量地溶解食鹽嗎?如何證明?(教科版四年級上冊《不同物質在水中的溶解能力》)

問題4:泡沫在水里是浮的,是因為受到浮力的作用。石頭在水里是沉的,它受到水的浮力嗎?如何證明?(教科版五年級下冊《下沉物體受到水的浮力嗎》)

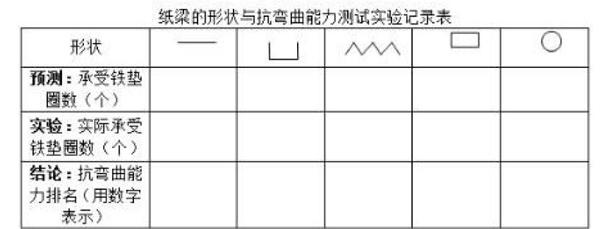

問題5:一張平展的紙梁能承受兩個鐵墊圈,用同樣的紙折成不同形狀的紙梁,它們承重會相同嗎?哪種形狀的紙承重最大?如何證明?(教科版六年級上冊《形狀與抗彎曲能力》)

實驗前,學生是可以基于自己的經驗和認知作出判斷的(無論判斷正確與否),然而要解決這些問題,僅憑簡單的判斷顯然是遠遠不夠的。因此,通過問題及任務的驅使,會讓學生迫切地期望通過實驗獲取相關的數據,讓這些數據支持自己的判斷。學生的這種心理需要,正是我們培養學生數據意識的目的。

二、巧設實驗表格,培養學生記錄數據的習慣

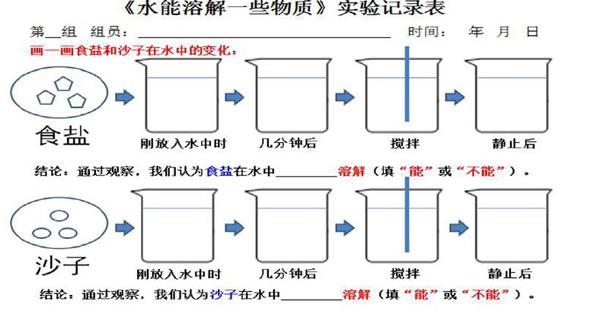

數據的收集、記錄是科學探究的重要環節,是學生分析推理、得出到結論的關鍵。由于小學生對數據記錄的能力較低,教師要根據學生的年齡特點和能力水平適時加以指導,讓學生及時收集、記錄數據,并確保數據真實可靠。教師可根據實驗內容設計便于學生記錄和分析數據的實驗表格(如借助畫圖、符號、數字等記錄)。例如教科版四年級上冊《水能溶解一些物質》一課,為了讓學生更直觀、更方便地進行實驗記錄,我將實驗記錄表設計如下:

學生通過實驗觀察,用畫圖的方式把鹽粒和沙粒在水中的數量和大小變化等記錄下來,在進行結論推斷時,學生自覺地借助實驗記錄表的各項數據進行解釋。

又如教科版六年級上冊《形狀與抗彎曲能力》一課,我將實驗記錄表設計如下:

表格設計需要學生實驗前先進行預測,預測準確與否,有利于促使學生更加關注紙梁實際承受的重量,從而在實驗中認真記錄每一項數據。用數字表示紙梁抗彎曲能力大小,可以讓數據記錄更簡便,實驗結論更直觀,學生樂于接受這種記錄方式,有利于學生記錄習慣的養成。實驗記錄表同時也為教師進行課后反思提供和積累原始素材,以便教師根據實際情況調整教學設計和實施策略。

三、搭建交流平臺,提高學生處理數據的能力

數據是觀察和實驗中重要的實證之一,是對事物性質和自然現象作出合理解釋的重要依據。對于辛苦得來的實驗數據,學生的興趣往往不高,有時為記錄而記錄,甚至對實驗數據不做任何分析和思考,直接地得出結論,這樣會降低探究活動的效果。因此,教師要為學生搭建討論交流的平臺,引導他們自覺地對收集的實驗數據進行深入分析。匯報交流時,教師要盡可能地呈現各小組收集的實驗數據,以便學生進行數據比較,為正確結論的推斷提供有說服力的證據支持。同時,教師要引導學生依據實驗記錄表充分表達自己的觀點,讓學生在交流互動中產生思維碰撞的火花,讓實驗中出現的虛假數據和錯誤數據無處遁形。當學生借助實驗數據成功地解決問題,得出正確結論,他們會真實地體會到數據的重要性。持之以恒進行這種交流,學生處理數據的能力就會逐步提高,學生自覺運用實驗數據的意識也會不斷增強。

總之,小學科學探究活動要重視培養學生的實驗數據意識,善于引導學生從被動記錄到主動分析,讓學生自覺運用數據來解釋相關的問題或現象,使學生養成實事求是、嚴謹細致、用事實說話的科學態度。

參考文獻:

[1]王天蓉,徐誼.有效學習設計:問題化、圖式化、信息化[M].北京:教育科學出版社,2010:13-26.

[2]韋鈺.十年“做中學”為了說明什么:以科學研究為基礎的教學改革之路[M].北京:中國科學技術出版社,2010:181-184.

[3]中華人民共和國教育部.全日制義務教育科學(3~6年級)課程標準(實驗稿)[M].北京:北京師范大學出版社,2002.

[4]教育部基礎教育司組織.全日制義務教育科學(3~6年級)課程標準解讀[M].武漢:湖北教育出版社,2002.

作者簡介:

林海華(1978-),男,漢族,廣東佛岡人,本科,小學高級教師,小學科學教研員,研究方向為小學科學教學研究工作。