恩格爾定律下中國家庭收入與教育投入關系的實證研究*

●周紅莉 馮增俊

恩格爾定律下中國家庭收入與教育投入關系的實證研究*

●周紅莉馮增俊

摘要:食物和教育投入是家庭生活消費性支出的重要內容,分別代表著家庭最核心的物質需求和精神文化需求,與收入密切相關,并具有不同的彈性。從恩格爾定律的角度分析,1981-2009年中國城鄉家庭收入與教育投入的關系呈現出一定的波動規律,教育投入與家庭收入高度正相關,教育需求彈性較大,占生活消費性支出的比重與恩格爾系數呈逆向變動關系,而教育投入占收入的比重又是衡量家庭生活水平的關鍵指標,與恩格爾系數逐漸呈臨近狀態,甚至超過恩格爾系數,有力地促進了家庭生活質量的提高和社會經濟的發展。

關鍵詞:恩格爾定律;家庭收入;家庭教育投入;生活質量;需求彈性

19世紀中期,德國統計學家恩斯特·恩格爾通過對199個比利時工人家庭收入與支出的調查,提出了著名的恩格爾系數,并闡釋了“家庭收入越低,生活消費性支出中用于食物支出的比重就越大”的規律,即恩格爾定律。作為經濟學史上最悠久、最穩定的實證定律之一,[1]恩格爾定律以需求彈性理論為基礎,揭示的是一種長期的發展趨勢以及螺旋式降低的過程,而非短期內逐年下降的絕對傾向,同時,體現了不同收入家庭的教育投入認知、行為與負擔程度,是衡量家庭生活質量的一個關鍵指標。

在家庭生活消費中,食物和教育支出分別代表著家庭最基本和核心的物質需求、精神文化需求,與家庭收入密切相關,并有不同的彈性,否則,家庭支出結構與收入的關系便無法建立,也無法測量。[2]因此,從恩格爾定律的角度探討1981-2009年中國家庭收入與教育投入的關系,有助于推進家庭生活消費結構與國民教育投入結構的優化,提升生活質量,促進教育與社會經濟發展的互動。

一、家庭收入與教育投入、恩格爾系數顯著相關

從縱向上梳理1981-2009年中國城鄉家庭收入與恩格爾系數、教育支出的演變,并采用SPSS17.0進行分析,收入與教育支出、恩格爾系數與教育占收入的比重、收入與恩格爾系數3對變量之間均呈直線相關關系。例如,城鎮家庭人均可支配收入與教育支出的擬合程度為0.85,呈高度正相關(r=0.922),意味著隨著收入的增加,教育投入也在大幅增加。

表1 城鎮家庭收入、恩格爾系數、教育支出的關系

二、家庭收入與教育投入的波動規律

隨著家庭收入的增長,教育投入的戰略地位得到極大提升,不再局限于狹義的學校教育和子女教育,而是涵蓋了校內教育、校外教育、子女教育以及成人教育等。收入分配結構的重點則逐漸從重生存到重發展,并有較多儲蓄預留,教育成為家庭的主要儲蓄目的之一。與此同時,根據需求彈性理論,家庭教育投入的規模和比重的變動幅度各有時期不同,但從改革開放至今,二者的需求收入彈性系數均大于1,代表著家庭對教育的旺盛需求,而與食物支出的彈性系數均為負值。

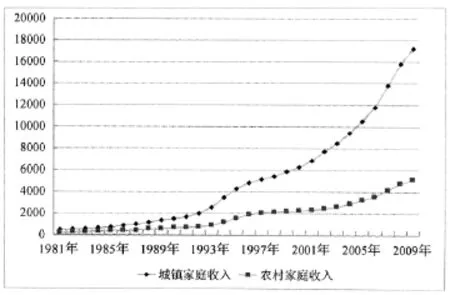

(一)家庭收入增長與教育投入戰略地位提升

收入增長是恩格爾定律的基本前提,也是提升教育投入與優化家庭生活結構的基礎。自改革開放以來,中國城鄉家庭收入均有了大幅增長。其中,2000年以來,城鎮家庭人均可支配收入環比增長(上年= 100)平均保持在8%-12%之間;相對而言,農村家庭人均純收入實際增幅雖不及城鎮,但也逐年增長,2001年后的實際增長率保持在4%-9%之間。

圖1 1981-2009年中國城鄉家庭收入增長圖(單位:人均元)

消費是收入的函數,直接制約著家庭生活質量的高低以及生活消費結構的改善。伴隨家庭收入的增長,中國城鄉家庭經歷了從基本生存需求的滿足到注重物質生活需求,再到物質生活與精神文化生活需求并重的階段性變化過程,即從重溫飽轉向重發展,教育投入成為家庭生活的一項重大支出和社會發展的新增長點,被廣泛視為人力資本投資的關鍵手段。接受教育和在多大程度上接受教育更依賴于家庭收入,二者之間存在一定的函數關系。[3]1981-2009年間,城鎮家庭教育需求的收入彈性系數為1.10,農村家庭為1.48,代表著隨著收入的增加,城鄉家庭的教育投入能力也在增加,而且增速大于收入的增速,家庭收入每增加1%,城鎮和農村家庭的邊際教育投入分別增加1.1%和1.48%。

與此同時,教育成為城鄉家庭的主要儲蓄目的之一,成為家庭教育投入的一種新形式,直接體現了教育在家庭生活中的戰略地位。例如,2008-2009年,城鎮家庭首要儲蓄目的是養老、防病、防失業或意外急需,第二儲蓄目的是教育,其中,2008年第一季度,第一類儲蓄目的占 35.3%,以教育費為儲蓄目的占30.53%,而2009年同期為37.57%、33.52%,其他三個季度的兩大儲蓄目的也均比2008年有了較大幅度增長,尤其是第二季度的教育費增幅達到約14.5%,[4]可見家庭的教育“消費”較旺。

(二)恩格爾定律下家庭教育投入規模的增加

家庭的教育支出與收入水平呈正向變動關系,即家庭收入水平越高,用于教育的投入就越多,或隨著家庭收入水平的提高,用于教育的支出也在增加。以10年為單位進行考察,城鎮家庭的教育需求收入彈性系數從20世紀80年代的0.99持續增長到90年代的1.56,農村家庭則從1.01增至1.89,體現了家庭強大的教育需求。隨著家庭收入的增加,人們對教育投入的速度遠遠大于收入的增速。2001年以來,城鄉家庭的教育需求彈性下降,接近于對生活必需品的界定。[5]

而1981-2009年間,城鄉家庭教育投入的彈性系數分別為1.10和1.48,意味著家庭收入每增加1元,城鎮和農村家庭的教育投入分別增加1.10元和1.48元,教育需求持續旺盛。

表2 1981-2009年城鄉家庭的教育需求收入彈性

(三)恩格爾定律下家庭教育投入比重的增長

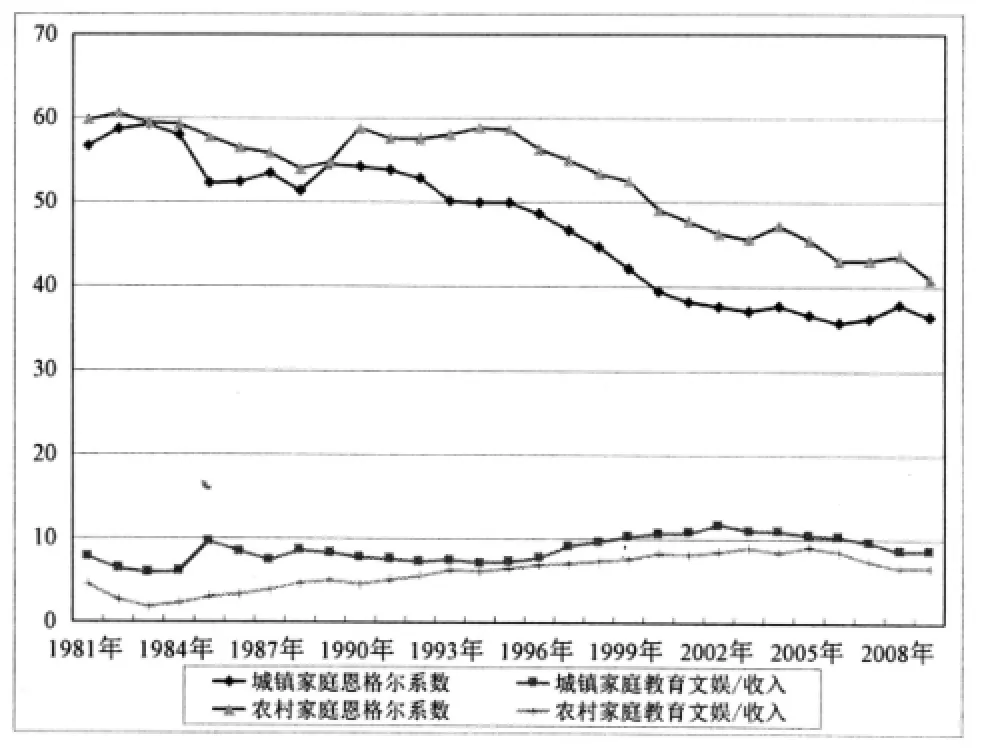

隨著家庭收入的增加,恩格爾系數逐趨下降的同時,教育投入占家庭生活消費性支出和收入比重呈增長趨勢,即收入增長中教育投入的比重與恩格爾系數呈逆向變動關系。

其中,不同時期城鄉家庭恩格爾系數與教育占生活消費性支出比重的變動情況,可以用教育需求的食物彈性系數表示。例如,1992-2000年,城鎮家庭教育投入的食物彈性系數為-3.59,表示恩格爾系數每下降1個百分點,教育投入占生活消費性支出的比重增加3.59個百分點。同理,1981-2009年,農村家庭生活消費結構中文化教育娛樂需求的食物彈性系數為-1.94,意味著恩格爾系數每下降1個百分點,教育文化娛樂支出占生活消費性支出的比重增加了1.94個百分點。

表3 1981-2009年中國城鄉家庭教育需求的食物彈性系數

1981-2009年,中國城鄉家庭恩格爾系數、教育投入占收入的比重變動可如圖2所示。

圖2 1981-2009年中國城鄉家庭恩格爾系數與教育投入比的變動圖

從整體上看,恩格爾定律下中國城鄉家庭的教育投入比重在抹平短期內的波動后,體現出增長趨勢,近年來保持在7%-11%。同時,城鄉家庭教育投入比重的波動分別與各自恩格爾系數的波動方向呈相反方向,即在一定時期內,恩格爾系數上升,教育投入占收入的比重則呈下降趨勢,反之,恩格爾系數逐漸下降,教育投入比重則漸漸上升。

三、家庭生活水平與教育支出比重的波動規律

隨著家庭收入的增加,教育投入及其占收入的比重也越大,代表著不同的家庭生活水平。其中,城鄉家庭在生活溫飽水平及以下時的恩格爾系數在50%以上,教育投入占收入的比重約在3%-8%;隨著恩格爾系數的下降及家庭達到小康生活水平時,教育投入占收入的比重達到8%-11%;家庭在相對富裕時,恩格爾系數在30%-40%,教育投入的比重約在11%-15%。

由此可以預測,在多次“升和降”之中,家庭達到富裕或極其富裕水平時,恩格爾系數從30%持續下降到20%以下,教育投入比重則達到15%-20%,甚至20%以上,超過相應的恩格爾系數。抹平短期波動后,未來發展趨勢如圖3所示。

圖3 恩格爾系數和教育投入比發展趨勢預測

四、家庭教育投入與生活質量、經濟發展的波動特征

中國家庭教育投入的增加促進了家庭生活消費結構的改善與質量的提升,進一步優化了整個教育投入結構,并提高了家庭成員的受教育程度以及勞動參與對GDP的貢獻率,由此共同促進了整個社會經濟的發展。

(一)家庭教育投入增加促進了生活質量的提高

生活質量決定著一個國家或地區居民家庭的幸福感,是人們充分享受生活、感受生活重大價值的程度。而教育是重要評價指標之一,[6]不僅指成人識字率、學齡兒童入學率、高等教育規模等硬性指標,還特指由教育所帶來的精神層面的滿足與提升、合理的道德規范與行為、家庭消費支出的合理分配等。改革開放解除了計劃經濟對家庭收入與教育投入的束縛,強化了教育投入與效益的聯系,凸顯了教育投入的經濟價值與多種非經濟價值,家庭教育投入的地位、內涵、規模得到大幅提升,由此促進了家庭生活消費結構的優化。

與此同時,教育投入作為一種人力資本投資的重要手段得到廣大家庭的認可,即時的教育消費是為了長遠的投資。家庭教育投入的增加提高了家庭成員的受教育程度,促進了個人在智力發展、道德涵養、審美能力、社會地位與階層流動、生活環境、代際影響等方面的有益產出,進而增加了家庭成員的就業機會、職業流動性與選擇性以及獲取較高收入的能力,由此又促進了家庭收入的提高與良好的育人氛圍。

表4 家庭生活水平與教育投入比重對照表

正是在“收入增加→教育投入增加→受教育程度提高→人力資本增加→未來收入提高→教育投入增加……”的不斷螺旋上升式循環之中,中國家庭生活質量實現了從求生存到重發展、從溫飽到小康的轉變,生活消費結構不斷得到優化。

(二)家庭教育投入增加改善了整個教育投入結構

按投入主體或來源,整個教育投入可分為政府投入、社會投入、個人或家庭投入。其中,政府、個人及其家庭構成了最重要的兩大主體,二者并不是互相替代的,而是相互聯系、相互補充,[7]缺少任何一方,都會導致教育資源的不合理分配。因此,要推進教育現代化的可持續發展,必須建立科學、合理的教育投入結構。

改革開放以來中國家庭收入與教育投入的實踐表明,隨著社會的發展,人的教育需求越來越旺盛,由此大大增加了家庭的教育投入,并改善了整個教育投入結構,主要表現在:其一,家庭收入與教育投入的增加徹底擺脫了計劃經濟時期教育與經濟的扭曲關系,彰顯了教育的經濟價值,破除了教育投入機制的歷史束縛;其二,家庭教育投入的增加意味著家庭逐漸成為一個主動、應變的教育投入單位,能夠根據收入水平和心理預期等因素的影響進行教育投入,在很大程度上補充了政府教育投入和社會教育投入的不足,使整個教育投入分擔機制從絕大多數由國家或單位承擔向家庭、政府與社會共同承擔轉變;其三,家庭教育投入的增加既表現在不同年齡不同受教育階段的費用上,又體現在學校教育內外或必需性教育支出、非必需性教育支出上。因此,既從縱向上促進了各級各類教育投入責任的合理分擔,又改善了整個教育投入的內部結構。

(三)家庭教育投入增加促進了社會經濟的增長

家庭收入的增加在改善家庭生活結構與整個教育投入結構的同時,大大提高了居民的受教育水平,增進了其職業流動性與選擇性、生活消費性,以及對經濟的參與性,由此創造出更多的國民生產總值。例如,在每10萬人的受教育程度上,大專及以上人口從1982年的615人增加至2010年8930人,高中和中專水平人口從6779人增至14032人,2000年至今的勞動參與率保持在73%-78%之間,每個勞動者創造的GDP增長率則從2000年的7.1%到2008年的8.6%,期間于2007年達到最高值10.5%,人均國內生產總值實現了1982年的528元到2000年的7858元、2009 年25575元,以及國內生產總值從5323億元到9.9萬億元、34.05萬億元的大幅跨越。[8]

由此可見,恩格爾定律下家庭收入與教育投入的關系,以及家庭教育投入與生活質量、經濟發展的聯動。家庭的教育投入需要積極引導,進行合理預期與改善,既重視以教育為核心的智力發展、技能提升、知識積累或發展性消費,增強人力資本儲備與價值,又必須加強不同階段教育的投入類別、結構與家庭收入水平、市場供求的合理匹配,同時還應賦予一定的政策保障。

參考文獻:

[1]Erling Roed Larsen.Does the CPI Mirror the Cost of Living?Engel’s Law Suggests Not in Norway[J].Scandinavian Journal of Economics,2007,V01.109,No.l,p179.

[2]Bruce W.Hamilton.Using Engel’s Law to Estimate CPI Bias [J].American Economic Review,2001,V01.91,No.3,p622.

[3]劉方棫.消費:拉動經濟增長的引擎[M].北京:北京大學出版社,2005:69.

[4]張濤.中國城鎮居民儲蓄狀況調查與研究(1999-2009)[M].北京:中國金融出版社,2010.549.

[5]霍利斯·錢納里,莫伊思·賽爾昆.發展的型式1950-1970[M].李新華等譯.北京:經濟科學出版社,1992.14.

[6]Berkeley Hill.MonitoringIncomes of Agricultural Households within the EU’s Information System-New Needs and New Methods [J].European Review of Agricultural Economics,1996,Vol.23,No.l,p32.

[7]Jandhyala B.G.Tilak.Elasticity of HouseholdExpenditure on Education in Rural India[J].South Asia Economic Journal,2002,Vol.3,No.2,p217-219.

[8]中國統計年鑒2010[M].北京:國家統計局,2011.

(責任編輯:曾慶偉)

周紅莉/廣東輕工職業技術學院高職所助理研究員,博士馮增俊/中山大學教育學院教授,博士生導師

*本文系教育部人文社會科學研究2012年度規劃基金項目 “教育促進農村勞動力融入城市的作用機制研究——廣東外來務工人員融入研究”(課題編號:12YJA880024)的研究成果之一。