高危型HPV-DNA檢測在宮頸病變篩查和隨訪中的應用

柏永華,劉 圣(遵義醫學院附屬醫院病理科,貴州遵義563003)

高危型HPV-DNA檢測在宮頸病變篩查和隨訪中的應用

柏永華,劉圣(遵義醫學院附屬醫院病理科,貴州遵義563003)

目的分析高危型人乳頭瘤病毒DNA(HPV-DNA)檢測在宮頸病變和宮頸癌篩查中的應用效果。方法選取2014年7月至2015年7月在該院接受宮頸癌前病變篩查患者150例,采用液基薄層細胞學試驗(TCT)和高危型HPV-DNA第2代雜交捕獲技術進行病變檢查,再行陰道鏡下病理活檢確診,分析TCT與HPV-DNA檢測結果與病理活檢結果的符合率。結果高危型HPV-DNA的檢出率[92.7%(139/150)]與病理活檢結果[98.0%(147/150)]的符合率較高,且均明顯高于TCT[82.7%(124/150)]檢測結果,差異均有統計學意義(P<0.05)。結論高危型HPV-DNA檢測在宮頸癌前病變篩查中可作為細胞學檢查的輔助手段,提高診斷準確性,并可指導HPV感染者的治療及用于患者的追蹤隨訪。

DNA,病毒;宮頸疾病;宮頸上皮內瘤樣病變;宮頸腫瘤;普查;乳頭狀瘤病毒科

宮頸癌是臨床上最常見的一種惡性腫瘤,在女性惡性腫瘤中排名第二,僅次于乳腺癌[1]。近幾年來,隨著人們生活水平的不斷提高,女性的生活方式也發生了巨大的變化,宮頸癌的發病年齡日趨年輕化,且發病率正以每年2%~3%的速度持續上升,對廣大女性的身體健康和生活質量造成嚴重影響[2-3]。大量臨床研究顯示,引發宮頸病變的因素比較復雜,其中宮頸人乳頭瘤病毒(HPV)感染是引發宮頸癌的一個重要原因,也是當前臨床公認的因素[4-5]。1977年Zur Hausen[4]首次提出HPV可能是引發宮頸癌的高危因素,之后國內學者對此進行了深入研究,相關研究均證實HPV感染與宮頸癌關系密切,尤其是13種高危型HPV(HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68)感染與宮頸癌的發生和發展密切相關[6-7]。

相關研究顯示,宮頸癌患者越早接受治療,預后效果越顯著[5,8],早期篩查并確認病情后,針對病情采取科學、有效的治療措施,可有效提高患者的生存率,臨床效果十分顯著。因此,找到一種快速、有效的宮頸癌前病變篩查方法成為臨床工作者高度關注的問題。液基薄層細胞學試驗(TCT)是宮頸癌前病變篩查方法發展過程中的里程碑,其診斷敏感度較高,不易出現假陰性,但是對于一些典型的鱗狀上皮細胞的分辨效果并不顯著。近年來,高危型HPV-DNA檢測逐步應用于宮頸癌前病變的檢測,而且取得良好效果,已成為當前臨床研究的熱點[8-9]。本文主要就高危型HPV-DNA檢測在宮頸癌前病變篩查和隨訪中的應用進行分析。

1 資料與方法

1.1一般資料選取2014年7月至2015年7月在本院接受宮頸病變篩查的患者150例,年齡25~59歲,平均(28.5±5.8)歲。患者就診原因為白帶異常、陰道不規則出血及性交出血等。所有患者已排除無性生活史,有宮頸病變史及已進行宮頸癌前病變篩查。所有患者對本研究均知情同意,均采用TCT和高危型HPV-DNA檢查后,再行陰道鏡下病理活檢確診。

1.2方法

1.2.1高危型HPV-DNA檢測(1)應用高危型HPVDNA第2代雜交捕獲技術(HC2),儀器由深圳凱杰生物有限公司提供,標本采集使用HC2檢測專用采樣刷,放置于患者宮頸口內,順時針或逆時針旋轉3圈后,停留10 s再取出,將采樣刷放入事先準備的標本儲存瓶中,標記送檢。(2)使用酶切信號放大法檢測13種高危型HPV,包括HPV 16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68,使用試劑含有三組寡核苷酸混合物:①A5/A6,對HPV 51、56、68型進行檢測;②A7,對HPV 18、39、45、59、58型進行檢測;③A9,對HPV 16、31、33、35、52、58型進行檢測。同時將與人2型組蛋白基因結合的寡核苷酸作為內部質控。高危型HPV-DNA檢測試劑與耗材由北京英碩力公司提供,DNA提取與Cervista檢測嚴格參照試劑說明書進行。

1.2.2TCT檢測所有患者均使用一次性取樣器,將取樣器尖端放入患者宮頸管內部,兩邊緊貼頸管外口,以順時針方向轉動5周,之后將采樣器直接吸入到裝有新柏氏(Thinprep)細胞保存液的小瓶中送檢,經Thinprep系統程序化處理,制作成直徑為2 cm的超薄玻片,加入95%乙醇進行固定,以巴氏染色,細胞學診斷采用TBS分類法。

1.2.3陰道鏡下病理活檢對所有患者行陰道鏡下病理活檢,主要觀察患者宮頸鱗狀上皮、柱狀上皮及轉化區的顏色、形狀及血管變化,對醋酸實驗顯示可疑病變區與碘陰性區實施多點活檢,如果陰道鏡下未發現可疑病變者,于轉化區的3、6、9、12點實施多點活檢,之后進行病理學檢查,以病理檢查結果為最終標準。

1.2.4判定標準細胞學與所有活檢標本均交由專業病理科醫生通過TBS分類法進行診斷,高危型HPVDNA檢測以高于50 copy/mL為陽性。

1.3統計學處理應用SPSS18.0統計軟件進行數據分析,計量資料以±s表示,采用t檢驗;計數資料以率或構成比表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

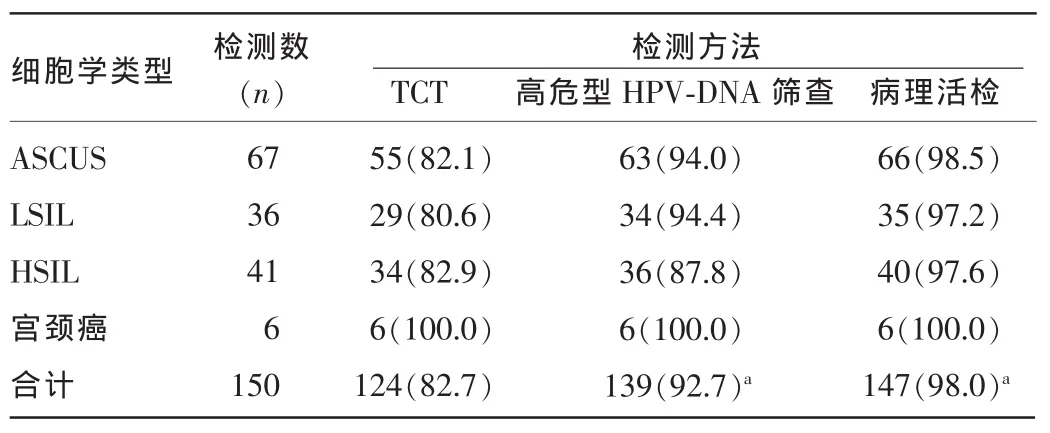

高危型HPV-DNA檢測結果與陰道鏡下病理活檢結果的符合率較高,且明顯高于TCT檢測結果,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 3種檢測方法的HPV感染情況比較[n(%)]

3 討 論

近年來,我國宮頸癌的發生率逐年上升,而且呈顯著年輕化趨勢,對我國婦女的健康造成了嚴重的威脅。國內外對宮頸癌的病因進行了深入研究,結果顯示,宮頸上皮內瘤變是發生在癌癥前期的病變,因此,在宮頸癌患者的臨床治療中應引起高度重視,對癥處理具有重要意義。TCT是一種比較先進的宮頸癌細胞學檢查技術,與常規制片方法比較,其對樣本的收集率進行了有效的改進,并將細胞均勻地分布于載玻片上,大幅度提高了發現鱗狀上皮低度和高度病變的敏感度,在臨床宮頸癌前病變的篩查中已得到廣泛運用[6-7]。

HPV是一種嗜上皮性病毒,目前已確定HPV的類別共有110種,而且國內外已將HPV感染公認為是引發宮頸癌的重要原因,患者感染高危型HPV后很容易引發宮頸癌。在目前發現的110種HPV類型中,大多數的亞型不會對人類的身體健康造成傷害,大部分機體感染這些無害的HPV亞型病毒后,可以通過自身免疫系統進行自動清除。但是其中有13種HPV亞型病毒可能會導致癌癥,分別是HPV 16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68,這些亞型病毒被臨床統稱為高危險HPV,因此,高危型HPV-DNA檢測可作為宮頸癌及癌前病變的重要篩查指標。以往研究表明,高危型HPV感染與宮頸病變有著密切關系,高危型HPV感染患者發生宮頸癌與癌前病變的比例明顯高于未受到感染者,有75%的女性一生中一定會受到一次HPV感染,其中性活躍期的女性受到HPV感染的概率最高[5]。正常情況下,機體可以自動識別并將感染到的HPV自動清除,但隨著HPV感染次數的增加,機體發生宮頸癌的風險也會隨之增加。呂向華[10]收集22個國家的宮頸癌活檢標本進行檢測后發現,其中99.7%的宮頸病變患者的病變組織中都能檢測到HPV-DNA的存在,提示高危型HPV-DNA檢測在篩查宮頸癌及癌前病變中的靈敏度較高,而且陰性預測值也非常高。大量研究報道也證實,高危型HPV-DNA的陰性預測值可達99.0%[11]。

本研究結果顯示,TCT與高危型HPV-DNA檢測在宮頸癌前病變檢測中均能取得較好效果,但是高危型HPV-DNA檢測的陽性檢出率更高,差異有統計學意義(P<0.05),而且其檢測結果與病理活檢結果的符合率明顯高于TCT。由此可見,高危型HPV-DNA檢測可有效提高宮頸癌前病變篩查的敏感性及陽性檢出率,且不易出現漏診情況,值得在臨床推廣應用。

[1]徐蘭云.HC2-HPV-DNA檢測聯合液基細胞學在及癌前病變篩查診斷中的應用[J].實用臨床醫藥雜志,2015,19(11):107-109.

[2]劉鳳玲,張燕,李海玲.TCT結合高危型HPV-DNA檢測在早期篩查中的應用[J].中國婦幼保健,2012,27(25):3996-3997.

[3]何秋玲,劉冬艷.TCT聯合高危型HPV-DNA檢測在宮頸病變篩查中的應用[J].中國衛生產業,2012,9(12):86.

[4]Zur Hausen H.Human papillomaviruses and their possiblerole in squamous cell carcinomas[J].Curr Top Microbiol Immunol,1977,78:1-30.

[5]楊雪,徐琴燕,趙敏.宮頸病變應用高危型HPV-DNA檢測聯合TCT方法的效果研究[J].中國婦幼保健,2014,29(24):4012-4014.

[6]林靜,李廉.TCT與HC2-HPV-DNA檢測在病變篩查中的應用價值[J].廣西醫科大學學報,2013,30(3):423-424.

[7]劉鵬,李清友.HPV-DNA分型檢測聯合TCT檢查在宮頸病變篩查中的應用[J].河北醫藥,2012,34(18):2805-2806.

[8]郭梅,肖林,王士磊,等.HPV-DNA聯合TCT檢測在病變篩查中的應用價值[J].現代中西醫結合雜志,2014,23(19):2146-2148.

[9]于峰,陳金艷.高危型HPV-DNA檢測的分流作用在宮頸病變中的應用[J].中國社區醫師:醫學專業,2012,14(4):258.

[10]呂向華.TCT、HPV-DNA及陰道鏡聯合檢測在和癌前病變篩查中的應用[J].中國婦幼保健,2014,29(18):3006-3008.

[11]楊雨卿,席彥東,王曉玲.高危型HPV-DNA測定聯合LPT在宮頸病變篩查中的應用[J].寧夏醫學雜志,2014,36(4):372-373.

10.3969/j.issn.1009-5519.2016.13.043

B

1009-5519(2016)13-2069-02

(2016-03-10)