布雷頓森林體系解體原因再探究

【摘要】本文認為布雷頓森林體系的解體是美國為了維護西式民主而對外采取凱恩斯主義經濟政策的結果。當對外政策目標與對內政策目標不能兼顧時,美國放棄對外承擔維護固定匯率制度的義務,從而轉向了浮動匯率制度。布雷頓森林體系也隨之解體。

【關鍵詞】凱恩斯主義 美元危機 固定匯率制

一、前言

傳統的觀點認為布雷頓森林體系的內在缺陷即制度性原因是美元的雙重身份以及雙掛鉤的固定匯率制度導致的國際收支調節機制和儲備貨幣供應機制的剛性和缺乏效率。于是產生了所謂的“特里芬兩難”理論。國內學者姜波克把資本主義國家經濟發展的不平衡規律作為其解體的重要原因。其實以上兩種分析從不同的側面揭示了布雷頓森林體系的不穩定性。然而,關于第一點制度性原因,如果不是因為美國冷戰政策制造巨額財政赤字的話,美元就不會有太大的貶值。關于資本主義國家經濟發展不平衡規律的說法,其實,其他主要資本主義國家如英、法、德以及日本在戰后能夠迅速崛起在一定程度上得益于美國冷戰政策對其在政治和經濟上的扶植和幫助。所以,從根本上說,美國為了遏制共產主義的擴張從而維護資本主義民主制度而實行凱恩斯主義政策是布雷頓森林體系解體的重要原因。

二、凱恩斯主義政策與固定匯率制的危機

戰后美國政府奉行對外擴張政策的結果是到60年代末,美國不僅經濟增長速度減慢而且國際經濟地位嚴重惡化。最突出的表現是國際收支逆差增大。美國經濟體外美元過剩狀況日趨嚴重。“1950年~1970年,外國政府、中央銀行和私人握有的美元,從84億美元增加到430億美元,而美國的黃金儲備則從243億美元,下降到163億美元。”結果從60年代后期開始,布雷頓森林體系的基礎動搖,美元危機頻發,資本主義世界貨幣體系搖搖欲墜。

其次,到了60年代,由于民主黨肯尼迪和約翰遜政府采取了以減稅為核心的長期赤字政策,同時輔之以雙重利率的廉價貨幣政策。“這使得美國國內的價格水平進步提高,以至于到了60年代末,美國的通貨膨脹率接近6%。”這就為貨幣危機的發生創造了條件。

保羅-克魯格曼(Paul-Krugman)、費德勒和加伯(Flood and Garber)的第一代貨幣危機模型認為貨幣危機的根源在于政府宏觀經濟政策與固定匯率制之間的沖突。“當政府推行擴張性的貨幣政策和財政政策,特別是將財政赤字化時,該國的貨幣供給量就會增加,本幣利率就會將低。如果本幣利率降到利率平價決定的均衡利率平價水平以下投資者出于保值和增值的目的,就會立即用本幣購買外幣,大量向境外轉移資金。由于固定匯率制度下政府有義務維持匯率的穩定,因而資金向境外轉移的過程就是政府外匯儲備不斷下降流失和減少的過程。當政府的外匯儲備耗盡時,固定匯率制自然崩潰,貨幣危機發生。”龐大的軍費、防務開支、越南戰爭的擴大和偉大社會計劃的結果是財政金融狀況明顯惡化,通貨膨脹高企,黃金儲備流失加速。所以,當美國政府采用擴張的財政政策時,美國境內外的美元資產投資者用手中的美元購買處于升值中的硬通貨資產。這使得硬通貨國家外匯管理局積累了大量的美元,當硬通貨國承受不了美元的實際貶值的損失時,貨幣管理當局就會向美國聯邦儲備銀行申請兌換黃金,這樣使得美國的黃金儲備就流失。那么黃金儲備的流失的程度與人們對美元貶值預期程度有很大的關系。人們預期越強,則黃金儲備流失越多。

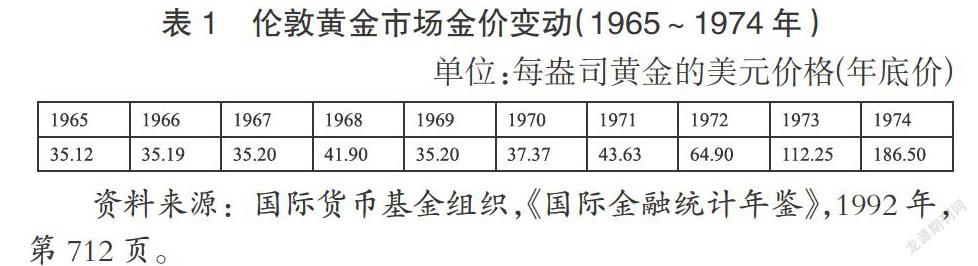

與此同時,強烈的貶值預期又使得外匯市場掀起了投機美元的“羊群效應”。于是受1967年英鎊危機的影響,美國于1968年初出現了美元外匯投機浪潮。投機者在私人黃金市場上按照市場價格出售黃金,然后按照1盎司等于35美元的官價購買黃金,從而從中賺取差價。

“1968年3月,在倫敦、巴黎和蘇黎士黃金市場上,爆發了規模空前的拋售美元、搶購黃金的第二次美元危機。美國的黃金儲備在這次危機爆發的短短半個月里就流失了14億美元。巴黎黃金市場的金價一度漲到44美元1盎司。”為了應對危機,美國不得不采取“黃金雙價制”即在官方之間的黃金市場上,仍然實行35美元等于1盎司黃金的比價;而在私人黃金市場上,美國不再按35美元等于1盎司黃金這一價格供應黃金,金價聽憑供求關系決定,這實際意味著布雷頓森林體系的局部崩潰。到第三次大規模的美元危機爆發時,面對猛烈的危機,尼克松政府不得不于8月15日宣布停止美元和黃金的兌換。到1971年12月,十國集團達成了一項妥協方案,由于該協議事在華盛頓特區的史密森氏研究所簽訂的,故又稱為“史密森氏協議”。布雷頓森林體系的核心部分已經瓦解。

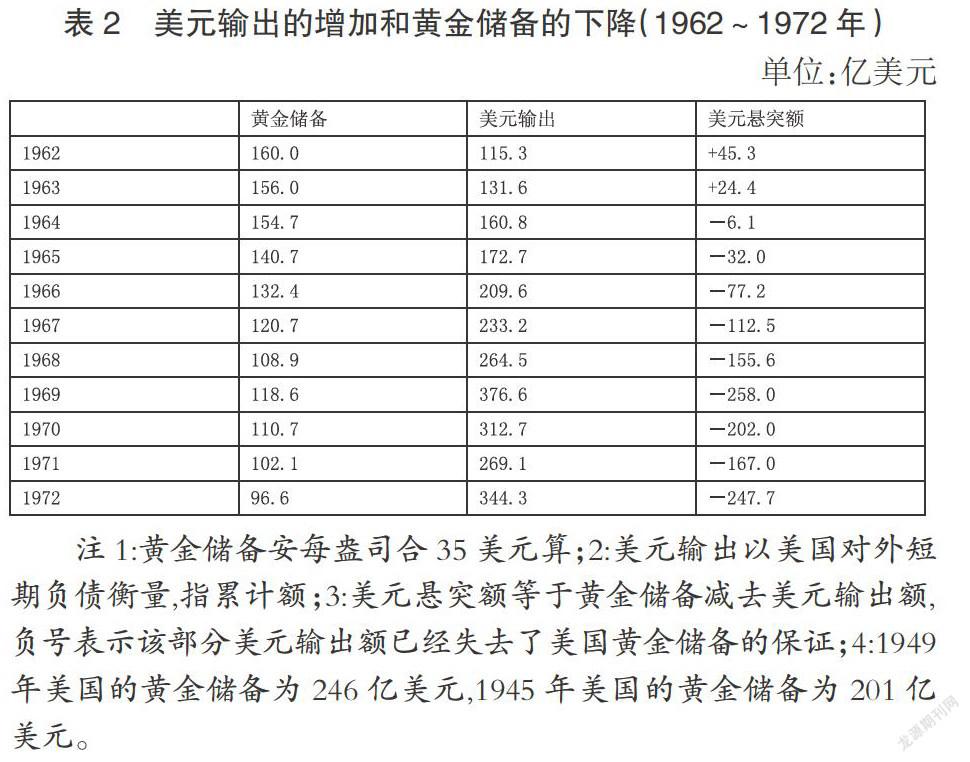

也許有人會有疑問,美國的黃金儲備并未用完,美國怎么就中止了固定匯率制度呢?如表2看美國黃金儲備狀況

注1:黃金儲備安每盎司合35美元算;2:美元輸出以美國對外短期負債衡量,指累計額;3:美元懸突額等于黃金儲備減去美元輸出額,負號表示該部分美元輸出額已經失去了美國黃金儲備的保證;4:1949年美國的黃金儲備為246億美元,1945年美國的黃金儲備為201億美元。

這里可用奧波斯特菲爾德和戴伯維格(W.D Diamond and P.H.Dybvig)的第二代貨幣危機模型來解釋,因為一國政府是否選擇維持固定匯率制度并不完全取決于外匯儲備是否耗盡,還取決于維持固定匯率的收益和成本比較。當維持固定匯率的成本大于收益時,政府就會選擇放棄固定匯率制。其成本是:第一,如果政府債務存量很高,高利率會加大財政預算赤字;第二,高利率不利于金融穩定。其收益是:第一,消除浮動匯率給國際貿易與投資帶來的不利影響,為一國經濟發展創造穩定的外部環境;第二,能夠有效地遏制通貨膨脹;第三,政府可以在匯率的維持中獲得良好的聲譽,使政府以后的經濟政策容易收到成效。而“當人們普遍預期固定匯率將延續時,堅持固定匯率的成本就小,政府就會選擇繼續堅持。當人們普遍預期本幣將貶值時,將導致國內利率上升,給本國的就業、政府預算和銀行部門帶來巨大的壓力(在失業率高、政府債務負擔重或銀行體系脆弱下尤其如此),政府就會傾向于放棄固定匯率。”美國政府當時的經濟基本面已經出現嚴重問題如經常賬戶貿易赤字嚴重、國內通貨膨脹高企、失業率居高不下、債務負擔沉重等財政金融狀況的惡化以及黃金儲備的大量流失,所以美國政府只能選擇放棄布雷頓森林體系的固定匯率制度來應對危機。

最后,在20世紀70年代石油危機的沖擊下美元危機進一步惡化了,石油漲價后,石油輸出國手里掌握了大量的石油美元,在國際市場上搶購黃金,引起黃金價格暴漲。1973年2月美國外匯市場再度爆發危機。在這種情況下,美國政府再也無法維持黃金官價,也根本無法滿足各國政府用泛濫成災的美元兌換黃金的要求,不得不割斷的美元與黃金的聯系;同時美國政府也根本無法維持固定匯率即“雙掛鉤制”瓦解。“雙掛鉤制”的瓦解也就意味著布雷頓森林體系的瓦解。

三、結論

布雷頓森林體系的瓦解是美國維護資本主義政治制度全球戰略的結果。布雷頓森林體系體系的解體體現的就是由資本主義制度鞏固后帶來的資本主義國家經濟發展與美國形成競爭的結果。而美國允許資本自由流動和實行獨立的貨幣政策,根據“三元悖論”原則,其不得不放棄固定匯率制。國際貨幣體系進入了以浮動匯率為中心的牙買加體系。

參考文獻

[1]劉緒貽.《美國通史》第六卷.人民出版社,第303頁.

[2][美]保羅·克魯格曼,茅瑞斯·奧伯斯法爾德.《國民經濟學》(第四版).人民大學出版,第513頁.

[3]黃瑞玲.《匯率穩定機制——以釘住匯率制下的貨幣危機為視角》.社會科學文獻出版社,第31頁.

[4]外匯投機的兩個關鍵因素:①該國貨幣可自由兌換;②固定匯率制下匯率的高估.

[5]姜波克.《國際金融新編》(第四版),復旦大學出版社,第308頁.

[6]陳江生.布雷頓森林體系崩潰原因再分析.中共石家莊市委黨校學報,2008,第4期.

[7]姜波克.《國際金融新編》(第三版).復旦大學出版社,第131頁.

[8]黃瑞玲.《匯率穩定機制——以釘住匯率制下的貨幣危機為視角》.社會科學文獻出版社,第37頁.

作者簡介:李建生(1984-),男,山西大同人,新疆財經大學在讀碩士,研究方向:投融資理論與實務。