物流服務供應鏈網絡對物流服務集成商成長的作用機制

——以網絡能力為中介

宋娟娟,劉偉,高志軍(上海海事大學交通運輸學院,上海市201306)

物流服務供應鏈網絡對物流服務集成商成長的作用機制

——以網絡能力為中介

宋娟娟,劉偉,高志軍

(上海海事大學交通運輸學院,上海市201306)

將社會網絡理論與資源基礎理論、能力理論相結合,在彭羅斯資源—能力—成長理論框架下研究物流服務供應鏈網絡各類子網絡通過網絡能力促進物流服務集成商績效成長的作用機制,可以證實網絡能力的中介效應。物流服務集成商只有充分利用各種物流服務供應鏈網絡資源,注重網絡能力的規劃、構建、管理與組合,才能更好地提高成長績效。為此,物流服務集成商需要充分意識到通過物流服務供應鏈網絡獲取資源的重要性,以網絡化視角尋找物流合作伙伴,對物流企業進行網絡布局和規劃,使企業獲得競爭優勢;需要根據企業發展需求,評估各類物流服務供應鏈子網絡所需要的投入及其潛在價值,利用企業有限的精力發展最需要的關系網絡,獲取網絡資源;需要重視企業網絡能力的中介作用,通過企業對網絡資源規劃、構建、管理、組合能力的提升,實現物流服務供應鏈網絡中各類資源的優化配置,促進企業的成長。

物流服務供應鏈網絡;網絡能力;物流服務集成商;成長績效

一、引言

隨著經濟全球化、企業間合作競爭關系的多樣化,企業間聯系更加緊密和頻繁,無形中形成了一種關系網絡,這種企業間關系網絡對企業發展產生著越來越重要的影響,成為企業生存的一種普遍環境。對物流企業來說,也同樣存在于這種網絡之中。產生物流服務需求的客戶、綜合多種物流服務功能的物流服務集成商(LSI)以及協助物流服務集成商完成某項具體物流活動的功能型物流服務提供商,為了更好地完成物流活動,相互之間形成了一個網絡,這種網絡我們稱之為物流服務供應鏈網絡(即LSSC網絡),但有關網絡與企業成長間關系的研究大多針對創業階段。[1-2]對于那些已經具備一定規模的物流服務集成商而言,作為物流服務供應鏈上的核心企業,其成長與物流服務供應鏈網絡之間的關系如何?物流服務供應鏈網絡是如何促進物流服務集成商成長的呢?

本文將把社會網絡理論與資源基礎理論、能力理論相結合,在彭羅斯(PENROSE E)[3]的資源—能力—成長理論框架下研究物流服務供應鏈各類子網絡通過網絡能力促進物流服務集成商績效成長的作用機制。

1959年,彭羅斯[3]在《企業成長理論》一書中首次提出了“資源—能力—成長”的企業成長動力分析范式,使人們了解了企業成長的根源和動力。彭羅斯認為,企業的成長是由每個企業自身的獨特力量即由使用資源所產生的服務或能力所推動的,企業的成長是一個不斷挖掘未被利用資源的無限過程。

隨著社會網絡的發展,人們逐漸認識到,資源不僅僅局限于企業自身所擁有的資源,通過與企業外部網絡的聯系,也可獲得企業所需要的資源。布迪厄(BOURDIEU P)、[4]科爾曼(COLEMAN J S)[5]利用社會資本概念解釋了從網絡中獲取的資源。社會資本通常存在于人際關系之中,代表了一個組織或個人與其他組織或個體之間的關系。社會資本的多少取決于與外界聯系的多寡,也可表明企業或個人能夠通過這些聯系所獲取資源的多少。

在物流服務供應鏈網絡中,物流服務集成商、客戶、功能型物流服務提供商等企業為完成物流服務需求而形成企業間的資源網絡,物流服務集成商作為物流服務供應鏈的核心企業,通過從物流服務供應鏈網絡獲取資源,提升企業網絡能力,并對網絡中的關系進行管理,使物流服務供應鏈物流運作水平得到提高,整體物流服務更加優化,進而促進企業成長,獲得物流服務供應鏈之外企業難以模仿的競爭優勢。

萊希納(LECHNER C)等[6]將企業外部網絡視為各種子網絡的集合。由于同一關系可能包含不同內容,導致不同類型子網絡之間相互重疊,有必要按照其內容對子網絡進行區分并加以分析。之前有研究認為,以企業為中心的外部網絡主要包括聲譽網絡、社會網絡、技術合作網絡、營銷網絡、合作競爭網絡五種類型。[7]

目前,有關企業關系網絡類型的研究主要針對中小企業,而有關物流服務供應鏈網絡子網絡的研究相當不足,大大制約了企業關系網絡對物流服務供應鏈成長性作用研究的深入。鑒于此,本文通過文獻和理論研究,在萊希納等[6]分類的基礎上,結合物流服務供應鏈特點,對物流服務供應鏈網絡進行子網絡劃分。對物流企業來說,其技術創新主要是針對物流服務、技術方面的創新,因此為使調研結果更加準確,將創新網絡調整為物流創新網絡。此外,通過對相關物流企業進行調研,發現企業間競爭合作更多表現為物流服務供應鏈中作業流程相關企業之間的協作,因此將競合網絡改為物流協作網絡,即將物流服務供應鏈網絡細分為社會關系網絡、聲譽網絡、市場網絡、物流創新網絡、物流協作網絡五個子網絡。對物流服務供應鏈網絡的劃分,有助于我們區分物流服務供應鏈網絡中不同類型的資源網絡是如何促進物流服務集成商的成長績效和發展的,并可為企業根據自身發展需要,有效而有針對性地對企業資源網絡進行管理提供借鑒。

二、理論基礎與研究假設

(一)物流服務供應鏈網絡與物流服務集成商成長

1.社會關系網絡與物流服務集成商成長

社會網絡是指與其他企業或利益相關者之間,在公司成立之前已經存在的較好的個人關系,這種關系基于個人的社會關系,如朋友、親戚或者長期同事等。[8]社會網絡對企業創立初期的發展具有重要作用。[9]

當社交網絡通過正式和非正式聯系促進企業實現目標時,這些網絡就成為了他們的社會資本;[10]社會資本已經被證實可通過多種方式幫助新企業的形成和成長,如在創業過程中激勵新生的企業家、幫助他們獲得風險投資、在戰略發展方面支持他們以及新產品開發等。[11-15]

基于以上觀點,提出以下假設:

H1a:社會關系網絡的發展水平對物流集成商成長績效具有顯著的正向影響。

2.物流協作網絡與物流服務集成商成長

物流協作網絡是以物流企業間專業化分工為基礎的協作網絡。在物流服務供應鏈網絡中,為了向客戶提供完善的物流服務,以物流服務集成商為核心,功能型物流服務提供商、物流分包商等成員企業通過相互協作完成各自的物流服務功能,物流協作網絡也使得物流服務更迅速更順暢。

鮑威爾(POWELL W W)等[16]研究認為,合作可以決定企業的競爭優勢并推動行業發展。桑德斯和普雷莫斯(SANDERS N R,PREMUS R)[17]研究指出,隨著信息技術的發展,公司協作與信息共享會促進公司績效的提高。代爾(DYER J H)[18]有關美國與日本汽車貿易的研究顯示,有效的企業間協作會促進交易成本的最小化以及交易價值的最大化。斯圖爾特(STUART T E)[19]的研究結果顯示,與大型創新企業合作,會促進企業成長,但與小型技術企業合作可能會對績效產生負面影響。對于物流協作對企業績效的影響,金姆(KIM J W)等[20]認為,協作能顯著影響企業的敏捷性和內部透明性。維埃拉(VIEIRA J G V)等[21]通過對巴西連鎖超市物流協作進行考察發現,協作對差異化物流績效(即緊急交付以及對交付時間的較高要求等方面)具有積極促進作用。由此可見,良好的合作可使企業彼此間資源得到有效利用,獲取各自的利益,通過物流協作網絡,企業能夠在競爭激烈的集群環境中獲得更強的服務能力從而影響企業績效。

基于上面的描述,提出如下假設:

H1b:物流協作網絡的發展水平對物流服務集成商企業成長績效具有顯著的正向影響。

3.市場網絡與物流服務集成商成長

市場信息網絡是那些能夠為企業帶來市場機會信息的關系,可分為以下幾類:(1)企業是產品、市場或客戶重要的信息來源;(2)推薦新客戶;(3)幫助企業更好地調整產品或服務市場需求。[7]在物流服務供應鏈網絡中,能夠通過市場信息子網絡為物流企業提供有關物流新市場、新機會、新客戶信息的企業間關系網絡,可以幫助企業捕捉市場機會,把握市場機遇。

希羅(CILLO P)等[22]認為,市場信息可以通過兩種途徑獲得,一種是回顧性信息,另一種是預測性信息,二者都對企業績效產生積極影響并具有互補性。拉杜和羅伊(RAJU J S&ROY A)[23]的研究表明,市場信息的價值取決于其準確性,對更具競爭性的行業具有更大的價值,盡管企業的大小并不影響信息的價值,但信息對大型企業而言更具有價值。

在企業成長過程中,可以通過市場網絡培育忠誠度較高的客戶,這樣在其他企業能夠提供同質化服務時,企業客戶也會一如既往地選擇該企業。綜上,市場網絡是網絡復雜性的產物,市場網絡的發展能夠推動企業創新發展,能夠加強網絡節點間的合作,能夠為企業帶來較高的信任和利潤,市場網絡的發展能夠幫助企業進入新市場,發現新客戶。

基于上面的描述,提出如下假設:

H1c:市場網絡的發展水平對物流服務集成商企業的成長績效具有顯著的正向影響。

4.物流創新網絡與物流服務集成商成長

萊希納[7]提出了知識技術創新網絡的概念。他認為,該網絡是由能夠讓企業獲得及創造新知識的關系所形成的網絡,該網絡最大的優點就是能夠接觸到大量的知識。結合物流行業特點,我們將創新網絡改進為物流創新網絡,因為物流服務和技術的創新對于物流服務能力的改進、物流成本的降低以及物流服務及時性的提高起著關鍵作用。[7]格耶瓦里(GNYAWALI D R)等[24]認為,中小企業可嘗試通過建立合作競爭關系來獲得技術創新能力,因為通過合作使多家企業參與到創新活動中,既能幫助企業降低創新成本,獲得專業人員、創新項目等創新所需要的基本要素,又能降低風險,提高創新效率。蘭登斯伯格(LANDSPERG?ER J)等[25]認為,創新網絡是旨在聯合開發產品、服務或流程的一個特定形式的組織間商業網絡,為了從這些合作中產生有用的結果,需要對網絡進行徹底管理,而核心企業能夠提高創新網絡的核心管理功能,進而提高關系績效。

基于上面的描述,提出如下假設:

H1d:物流創新網絡的發展對物流服務集成商企業的成長績效具有顯著的正向影響。

5.聲譽網絡與物流服務集成商成長

聲譽網絡是指與市場的領導企業或者本企業高度重視的企業之間建立的關系網絡,這些關系網絡能夠為年輕企業帶來聲譽。當然,企業自身必須與相當富有吸引力的資源和聲譽主體建立關系才能享受其帶來的聲譽。[26]

羅伯斯和道林(ROBERTS P W&DOWLING G R)[27]的研究結論顯示,如果企業聲譽很高更有可能使企業利潤水平保持在一個較高的水平。李剛(LI G)[28]認為,聲譽網絡作為一種確保合同誠實實現的重要機制,可在某種程度上克服組織傳導知識的消極態度,促進包含合作關系的知識來源在聲譽網絡約束下對知識的共享和傳導。魏江、勾麗[29]認為,與行業內優秀企業建立聲譽網絡關系,能夠提高新創企業的聲譽,這種連帶的聲譽會為企業帶來社會和經濟方面的信任,使得企業能夠從本地和周邊城市獲得資金、技術、原材料以及與經營密切相關的各類信息,不斷開辟市場。紹爾(SHAW E)等[30]的研究結論顯示,對小型服務企業來說,非金融資本與服務聲譽之間有著密切的聯系,尤其是經濟、人力與社會資本之間的相互影響會對服務聲譽和企業績效產生積極的影響。

物流行業為客戶提供的是無形的物流服務,因此客戶在選擇物流服務商時更為看重的是企業的聲譽,客戶認為聲譽好的企業物流服務質量更好。中小物流企業參與到以物流服務集成商為核心的物流服務供應鏈網絡中,通過物流服務供應鏈網絡能夠使自己獲得更多機會參與到面向大型企業客戶的服務中,通過物流服務集成商的統一規劃管理能夠提升物流服務的信譽,從而帶來更多的市場機會。

基于上面的描述,提出如下假設:

H1e:聲譽網絡的發展對物流服務集成商成長績效具有顯著的正向影響。

(二)物流服務供應鏈網絡與物流服務集成商網絡能力

穆勒(MOLLER K K)等、[31]任勝剛等[32]關于網絡能力的理論研究認為,網絡能力是企業獲取資源和信息的一種動態能力,通過對外部網絡價值和機會進行識別,對各層次網絡關系進行發展、維護與利用來獲得對企業有價值的信息和資源。

網絡能力可劃分為四種:一是網絡愿景能力,指企業通過對網絡的結構、運作和變化趨勢進行戰略性思考,從而發現和評估企業發展機遇的能力;二是網絡構建能力,指企業對整個網絡的協調、控制、發展以及開發新網絡并發展長期戰略合作關系網絡的能力;[33]三是關系管理能力,主要是管理企業與企業之間雙邊關系的能力;四是組合管理能力,是對多元合作關系進行協調與整合,使網絡中的核心企業通過信息或位置優勢避免沖突并獲得網絡資源的能力。[34]

對于網絡與能力之間的關系,達因和古德拉姆(D?VING E,GOODERHAM P N)[35]指出,企業所處網絡中關系的廣泛性和多樣性有利于企業獲取更加豐富的能力和資源,同時企業的網絡能力越強,企業可收集和篩選的信息越多,從而具有更高的協調和處理各種關系的能力,因此網絡能力與企業網絡之間的關系是密不可分的。扎希爾(ZAHEER A)等[33]認為,企業需要發展高階網絡能力,這種動態能力是基于外部知識的,而外部知識可以通過與其他企業建立關系資本、知識分享慣例和有效的關系管理機制來實現,企業可利用關系資本獲取知識,從而提高企業從網絡中獲取資源的能力。[14]物流服務集成商可以通過物流服務供應鏈網絡獲取多種資源,如社會關系資源、物流協作資源、市場信息資源、物流技術服務創新資源以及能夠為企業帶來聲譽的資源。因此,為獲取物流服務供應鏈網絡中的多種資源,物流服務集成商應通過運用網絡能力對資源進行規劃、構建、管理、組合,從而形成新的資源結構,建立起持續競爭優勢,并在此基礎上獲得持續成長。

基于上面的描述,提出如下假設:

H2a:社會網絡的發展對物流服務集成商的網絡能力具有顯著的正向影響;

H2b:物流協作網絡的發展對物流服務集成商的網絡能力具有顯著的正向影響;

H2c:市場網絡的發展對物流服務集成商的網絡能力具有顯著的正向影響;

H2d:物流創新網絡的發展對物流服務集成商的網絡能力具有顯著的正向影響;

H2e:聲譽網絡的發展對物流服務集成商的網絡能力具有顯著的正向影響。

(三)網絡能力與物流服務集成商成長

穆勒和哈林恩(MOLLER K K&HALINEN A)[31]認為,網絡能力可以幫助企業在網絡中準確地定位并尋找最佳合作關系,與合作企業進行資源共享,并對企業間關系進行管理,通過與伙伴間建立相互信任和信息分享機制來提高企業績效。科格特(KOGUT B)[34]提出,存在于網絡中的企業會具備關系網絡能力,這種能力能夠促使企業贏得經濟租金并增加企業的價值。羅艾扎克斯和哈格多恩(ROIJAKKERS N&HAGEDOORN J)[36]認為,處于創新網絡中的核心位置不僅可為處于該地位的企業帶來豐富的信息,而且可提高核心企業聲譽,這將為企業選擇新的創新合作伙伴提供有力幫助,并促進企業創新績效的發展。由此可見,處于物流服務供應鏈網絡核心位置的物流服務集成商,其網絡能力對物流服務集成商績效的發展具有重要影響。因此,提出如下假設:

H3:物流服務集成商的網絡能力對其績效具有顯著的正向影響。

(四)網絡能力的中介效應

資源本身并不能為企業帶來價值,[37]價值需要企業通過一種能力創造出來,即通過對資源進行重新整合以及對流程進行合理配置的能力來實現企業的預期目標。[38]這種能力是企業所具有的能夠集聚、整合、配置有價值資源來協同工作以創造競爭優勢的可能性。[39]因此,物流服務集成商能夠通過物流服務供應鏈網絡來獲取資源,但一定要以物流服務集成商的網絡能力為中介,對網絡中各種類型的資源進行規劃、構建、管理與組合,才能促進企業績效的成長。因此,將網絡能力作為中介變量加入物流服務供應鏈網絡與企業成長績效的關系中,為驗證三者間的傳導關系,提出如下研究假設:

H4a:網絡能力在社會網絡與物流服務集成商成長績效之間存在中介效應;

H4b:網絡能力在物流協作網絡與物流服務集成商成長績效之間存在中介效應;

H4c:網絡能力在市場網絡與物流服務集成商成長績效之間存在中介效應;

H4d:網絡能力在物流創新網絡與物流服務集成商成長績效之間存在中介效應;

H4e:網絡能力在聲譽網絡與物流服務集成商成長績效之間存在中介效應。

(五)物流服務供應鏈子網絡對物流服務集成商成長績效作用機制的理論模型

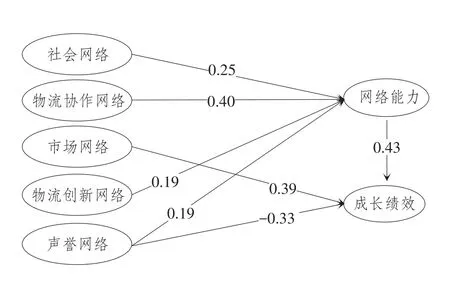

基于前文提出的各種類型物流服務供應鏈子網絡對物流服務集成商績效的影響假設,以企業績效為結構方程模型的因變量,以物流服務供應鏈網絡中的社會關系子網絡、物流協作子網絡、市場子網絡、物流創新子網絡、聲譽子網絡為自變量,以網絡能力為中介變量,構建如圖1所示的物流服務集成商成長網絡動力模型。

三、研究設計

(一)變量測量

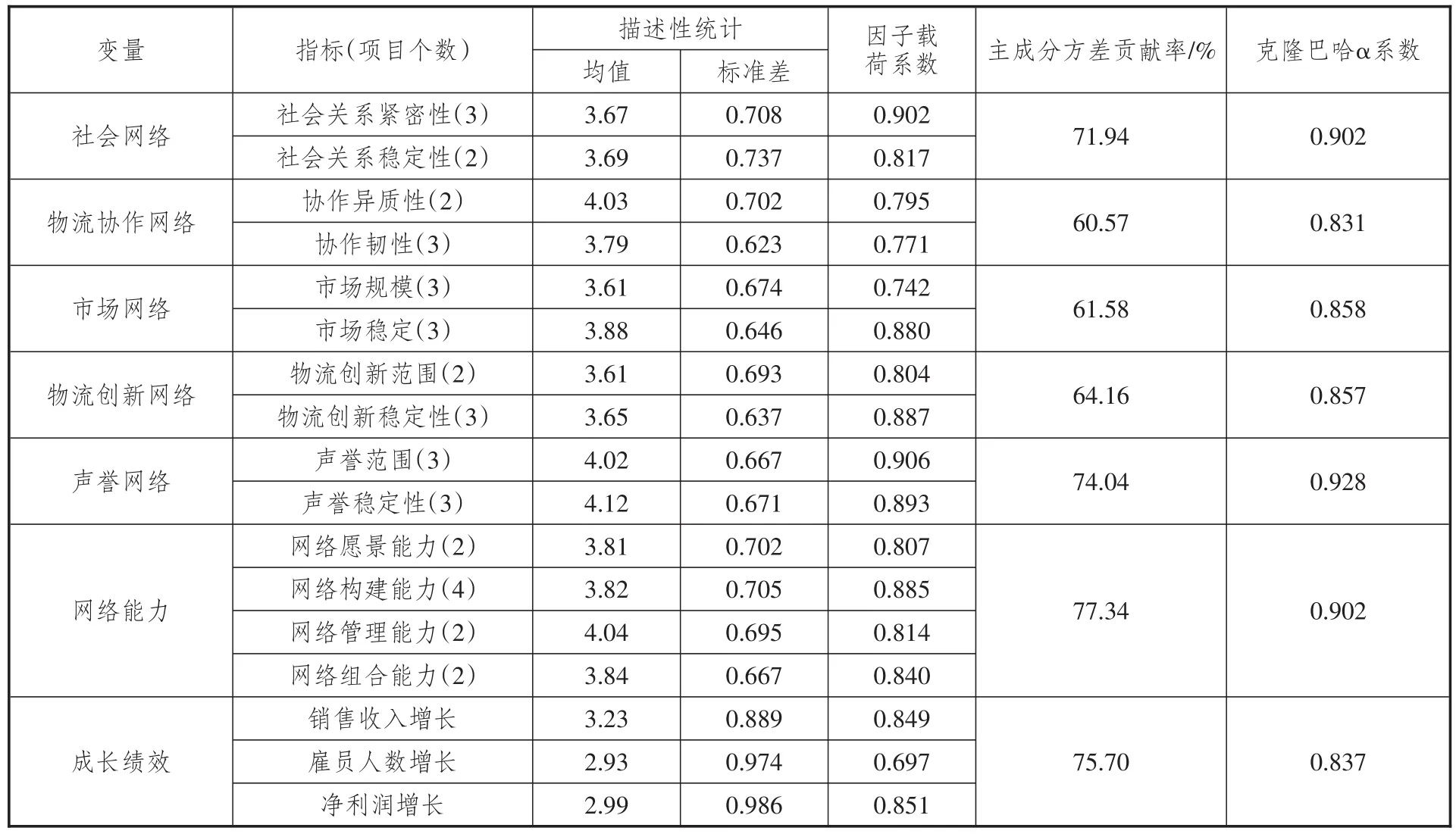

本文的測量題項主要參考了之前研究的成熟量表,并結合實地訪談,向企業管理者和專家及課題團隊成員征求意見后進行匯總,得到初始量表(見表1),每個變量用若干題項反映,采用李克特5級度量方法,根據企業實際情況進行打分,具體測量題項參見表1。

(二)研究樣本

本次調查問卷的發放與回收集中在2016年4月至6月進行。在形式上,本次問卷除傳統的紙質問卷外,還采用了微信收集的方式,通過問卷星平臺錄入問卷后,利用微信向受訪者發放調研鏈接,通過手機就可以回答問卷,由問卷星后臺自動統計答卷信息,從回收情況看,此方法相對于傳統紙質問卷效果更好。

問卷收集途徑主要包括以下幾種:(1)在上海交通大學、上海海事大學的物流與供應鏈管理EM?BA、MBA課堂上集中發放問卷;(2)在物流行業展會上集中發放和收集問卷;(3)通過本研究課題組成員的社會關系網絡收集問卷。共發放問卷700份,回收532份,有效問卷502份,有效問卷率71.7%。樣本基本統計信息參見表2。

(三)信度和效度分析

在對問卷進行數據分析之前,必須考察樣本的效度和信度以確保研究的有效性。如表3所示,本研究將克隆巴哈α系數(Cronbach’s α)作為評判標準,檢驗各變量的信度。各變量的克隆巴哈α系數值最小為0.831,最大為0.928,均大于0.7,表明量表信度較高。

一般來說,效度檢驗可分為內容效度檢驗和結構效度檢驗。本研究量表是在現有國內外文獻量表基礎上,與相關企業管理人員以及專家學者進行深入探討后修改而成的,調查問卷內容效度符合要求。在結構效度檢驗方面,本文利用因子分析法對物流服務供應鏈各子網絡、網絡能力和企業績效進行結構效度檢驗。因子分析的結果表明,五種類型的物流服務供應鏈子網絡、網絡能力、成長績效的KMO值均大于0.6,且各變量所對應的巴特利特球體檢驗卡方值顯著性概率均達到p=0.000,表明各變量間具有相關性,可進一步進行因子分析。各變量累積解釋總方差均大于60%,表明量表結構效度較高。

表1 測量量表

四、實證結果分析

綜上所述,量表的信度和效度均達到了實證分析的要求,可進一步利用結構方程模型對變量之間的關系進行驗證,采用AMOS22.0統計軟件進行變量之間路徑系數的檢驗。

表2 樣本基本統計信息(N=502)

表3 信度與效度分析

(一)假設檢驗

本研究各項指標值如表4所示,χ2=301.648,df=97,χ2/df=3.11,RMSEA=0.065,GFI=0.935,NFI= 0.952,TLI=0.953,CFI=0.967,RMR=0.016,擬合指數均達到統計顯著性要求,設計模型可以接受。由表4可知,H1c、H1e、H2a、H2b、H2d、H2e、H3通過了檢驗,H1a、H1b、H1d、H2c未通過檢驗。

(二)中介效應檢驗

如果變量X通過影響變量M而對變量Y產生影響,則稱M為中介變量。可用下列回歸方程來描述變量之間的關系:

其中,方程(1)的系數c為自變量X對因變量Y的總效應;方程(2)的系數a為自變量X對中介變量M的效應;方程(3)的系數b是在控制了自變量X的影響后,中介變量M對因變量Y的效應;系數c’是在控制了中介變量M的影響后,自變量X對因變量Y的直接效應;e1~e3是回歸殘差。中介效應等于間接效應(Indirect Effect),即等于系數乘積ab,總效應c等于直接效應c’與間接效應ab之和,即c=c’+ab。

溫忠麟、葉寶娟[44]提出了新的中介效應檢驗流程,具體如下:

第一步,檢驗方程(1)的系數c。如果顯著,按中介效應立論,否則按遮掩效應立論,但無論是否顯著,都進行后續檢驗。

第二步,依次檢驗方程(2)的系數a和方程(3)的系數b。如果兩個都顯著,則間接效應顯著,轉到第四步;如果至少有一個不顯著,進行第三步。

第三步,用Bootstrap法直接對系數乘積(原假設H0:ab=0)進行檢驗。如果顯著,則間接效應顯著,進行第四步;否則間接效應不顯著,停止分析。

第四步,檢驗方程(3)的系數c’。如果不顯著,即直接效應不顯著,說明只有中介效應;如果顯著,即直接效應顯著,進行第五步。

第五步,比較ab和c’的符號。如果是同號,屬于部分中介效應,報告中介效應占總效應的比例ab/c;如果是異號,屬于遮掩效應,報告間接效應與直接效應的比例的絕對值|ab/c’|。

表4 直接效應檢驗

表5 中介效應檢驗

根據溫忠麟、葉寶娟[44]的建議,證明中介效應顯著,可采用Bootstrap方法,該方法不需要滿足必須正態分布的假設抽樣條件,只要模型間接效應(Indirect Effect)的95%置信區間中不包括0即可。運用AMOS22.0軟件執行Bootstrap方法進行中介效應檢驗,將執行次數設定為2000,將置信度水平設置為95%,得到表5所示的結果。由表5可以看出,網絡能力在社會網絡與成長績效、協作網絡與成長績效、創新網絡與成長績效、聲譽網絡與成長績效的95%置信區間內均不包括0,因此H4a、H4b、H4d、H4e得到支持。網絡能力在市場網絡與物流服務集成商成長績效間中介作用的95%置信區間為[-0.152,0.118],包含0,因此H4c不成立。

進一步檢驗系數c’的顯著性,以確定具體的中介效應類型。當c’不顯著時,為完全中介效應;當c’顯著時,檢驗ab與c’是否同號,如果是同號則為部分中介,報告ab/c;如果是異號則為遮掩效應,報告|ab/c’|。[43]查看Bootstrap雙尾顯著性檢驗(BC)中直接效應的顯著性,其中社會網絡→成長績效、物流創新網絡→成長績效、物流協作網絡→成長績效的路徑系數均未達到顯著性水平,證明網絡能力在社會網絡→成長績效、物流協作網絡→成長績效、物流創新網絡→成長績效間為完全中介效應。

市場網絡→成長績效的直接效應顯著,但在上一步檢驗中,市場網絡已經完成檢驗H4c(中介效應不成立),因此證明市場網絡對成長績效產生直接影響。

聲譽網絡→成長績效的直接效應顯著,聲譽網絡→成長績效的直接效應值c’=-0.329,ab= 0.081,ab與c’符號相反,聲譽網絡存在遮掩效應,遮掩效應值為24.6%。

為了使路徑更清晰,圖形更簡化,我們將結構方程模型中不顯著的路徑系數刪除,得到圖2所示的結構方程模型。

五、結論與管理啟示

(一)研究結論

可以看出,盡管市場網絡→網絡能力的路徑系數并不具有顯著性,但市場網絡→績效的路徑系數具有顯著性,即市場網絡對物流服務集成商成長績效產生直接正向影響。這證明了市場信息網絡有別于其他網絡的一個非常重要的特性,即信息的及時準確性會對物流服務集成商成長產生直接影響,能否從物流服務供應鏈網絡中獲得準確而有效的信息,對物流服務集成商的成長具有重要作用。

聲譽網絡→成長績效具有顯著的路徑系數,但聲譽網絡對物流服務集成商成長績效產生負向影響。這可能是因為,如果物流服務集成商在發展和維護聲譽關系網絡方面資產投入過多,會給物流服務集成商運營造成負擔。[42]物流服務集成商一旦在處理同聲譽伙伴關系時出現問題,就會產生負面的聲譽影響。但是,聲譽網絡→網絡能力→成長績效的路徑系數均為正向,表明聲譽網絡能否對物流服務集成商成長績效產生積極影響,物流服務集成商網絡能力在其中起著關鍵作用,有效管理物流服務集成商的聲譽網絡,會促進物流服務集成商績效的成長,缺乏有效的網絡管理能力,會讓聲譽網絡成為企業成長的負擔。

圖2 結構方程模型的路徑估計結果

對網絡能力的中介效應影響進行研究可以發現,社會網絡→網絡能力→成長績效、物流協作網絡→網絡能力→成長績效、物流創新網絡→網絡能力→成長績效的路徑系數都具有顯著性,這表明社會網絡、物流協作網絡、物流創新網絡通過網絡能力中介對物流服務集成商的成長績效產生影響,網絡能力在物流服務集成商通過物流服務供應鏈網絡獲取成長所需資源的過程中起到非常重要的作用。

(二)管理啟示

通過上述討論可以發現,為提高成長績效,物流服務集成商可從以下幾方面著手:

第一,充分認識到通過物流服務供應鏈網絡獲取資源來促進企業發展的重要性,通過各類型物流服務供應鏈子網絡獲取物流企業發展所需的資源,以網絡化視角尋找物流合作伙伴,使企業獲得競爭優勢,并對物流企業進行網絡布局和規劃,利用物流服務供應鏈網絡促使物流企業形成自身核心競爭力并促進企業發展。

第二,評估各類物流服務供應鏈子網絡所需投入與其能夠為企業帶來的潛在價值之間的關系,根據企業發展需要,利用企業有限的精力發展企業最需要的關系網絡,獲取網絡資源。

第三,重視企業網絡能力的中介作用,通過企業對網絡資源規劃、構建、管理與組合能力的提升,實現物流服務供應鏈網絡中各類資源的優化配置,促進企業成長。

(三)局限性及未來研究方向

本文僅探討了每種物流服務供應鏈子網絡對物流服務集成商成長的單獨作用,在物流服務供應鏈各類子網絡間的相互關系以及物流企業成長的動態性方面還有待探討,今后可對不同成長階段的物流服務集成商及其物流服務供應鏈網絡關系進行研究,其研究結果將更有意義。

[1]HOANG H,ANTONCIC B.Network-based research in en?trepreneurship:a critical review[J].Journal of business ven?turing,2003,18(2):165-187.

[2]HOANG H,YI A.Network-based research in entrepreneur?ship:a decade in review[J].Foundations&trends?in en?trepreneurship,2015,11(1):1-54.

[3]伊迪絲·彭羅斯.企業成長理論[M].上海:上海三聯書店、上海人民出版社,2007:79-92.

[4]BOURDIEU P.Social space and symbolic power[J].Sociolog?ical theory,1989(1):14-25.

[5]COLEMAN J S.Social capital in the creation of human capi?tal[J].The american journal of sociology,1988,94(1):95-120.

[6]LECHNER C,DOWLING M,WELPE I.Firm networks and firm development:the role of the relational mix[J].Journal of business venturing,2006,21(4):514-540.

[7]LECHNER C,DOWLING M.Firm networks:external rela?tionships as sources for the growth and competitiveness of entrepreneurial firms[J].Entrepreneurship&regional devel?opment,2010,15(1):1-26.

[8]JOHANNISSON B.Networking and entrepreneurial growth [M]//SEXTON D,LANDSTROM H.Handbook of entrepre?neurship.London:Blackwell,2000:368-386.

[9]ARREGLE J-L,BATJARGAL B,HITT M A,et al.Family ties in entrepreneurs'social networks and new venture growth[J].Entrepreneurship theory&practice,2013,39(2):313-344.

[10]BURT R S.The social structure of competition[M].Cam?bridge MA:Harvard University Press,1993:57-91.

[11]DAVIDSSON P,HONIG B.The role of social and human capital among nascent entrepreneurs[J].Journal of business venturing,2003,18(3):301-331.

[12]FLORIN J,SCHULZE W.A social capital model of highgrowth ventures[J].Academy of management journal,2003,46(3):374-384.

[13]STEVENSON W B,RADIN R F.Social capital and social influence on the board of directors[J].Journal of manage?ment studies,2009,46(1):16-44.

[14]YLI-RENKO H,AUTIO E,SAPIENZA H J.Social capital,knowledge acquisition,and knowledge exploitation in young technology-based firms[J].Strategic management journal,2001,22(6-7):587-613.

[15]PRASHANT H S,DAMARA C.The dynamic influence of social capital on the international growth of new ventures [J].Journal of management studies,2010,47:967-994.

[16]POWELL W W,KAPUT K W,SMITH-DOERR L,et al. Network position and firm performance:organizational re?turns to collaboration[J].The biotechnology,1999,16:129-159.

[17]SANDERS N R,PREMUS R.Modeling the relationship be?tween firm it capability,collaborationand performance[J]. Journal of business logistics,2005,26(1):1-23.

[18]DYER J H.Effective interfirm collaboration:how firms min?imize transaction costs and maximize transaction value[J]. Strategic management journal,1997,18(7):535-556.

[19]STUART T E.Interorganizational alliances and the perfor?mance of firms:a study of growth and innovation rates in a high-technology industry[J].Strategic management journal,2000,21(8):791-811.

[20]KIM J W,KIM E J.An empirical study on the impacts of partnership between SCM implementing enterprises on business performance[J].International academy of business and economics,2009,9(4):126-134.

[21]VIEIRA J G V,YOSHIZAKI H T Y,HO L L.The collabor?ative logistic study between CPG industry and retail market [J].Gest?o&produ??o,2009,16(4):556-570.

[22]CILLO P,LUCA L M D,TROILO G.Market information ap?proaches,product innovativeness,and firm performance:an empirical study in the fashion industry[J].Research poli?cy,2010,39(9):1242-1252.

[23]RAJU J S,ROY A.Market information and firm perfor?mance[J].Management science,2000,46(8):1075-1084.

[24]GNYAWALI D R,PARK B J.Co-opetition and technologi?cal innovation in small and medium-sized enterprises:a multilevel conceptual model[J].Journal of small business management,2009,47(3):308-330.

[25]LANDSPERGER J,SPIETH P,HEIDENGEICH S.How network managers contribute to innovation network perfor?mance[J].International journal of innovation management,2012,16(6):1-15.

[26]EISENHARDT K,SCHOONHOVEN C.Resource-based view of strategic alliance formation:strategic and social ef?fects in entrepreneurial firms[J].Organization science,1996 (7):136-150.

[27]ROBERTS P W,DOWLING G R.Corporate reputation and sustained superior financial performance[J].Strategic man?agement journal,2002,23(12):1077-1093.

[28]LI G.Analysis of driving force on reputation network of in?novational industrial cluster knowledge transmitting[J].Ad?vanced materials research,2013,823:589-593.

[29]魏江,勾麗.基于動態網絡關系組合的集群企業成長研究——以正泰集團為例[J].經濟地理,2009,29(5):787-793.

[30]SHAW E,LAM W,CARTER S.The role of entrepreneurial capital in building service reputation[J].Service industries journal,2007,28(7):899-917.

[31]MOLLER K K,HALINEN A.Business relationships and networks:managing the movements of truth in service com?petition[J].Industrial marketing management,1999,28(5):413-427.

[32]任勝鋼,孟宇,王龍偉.企業網絡能力的結構測度與實證研究[J].管理學報,2011,8(4):531-538.

[33]ZAHEER A,BELL G G.Benefiting from network position:firm capabilities,structural holes,and performance[J].Stra?tegic management journal,2005,26(9):809-825.

[34]KOGUT B.The network as knowledge:generative rules and the emergence of structure[J].Strategic management jour?nal,2000,21(3):405-425.

[35]D?VING E,GOODERHAM P N.Dynamic capabilities as antecedents of the scope of related diversification:the case of small firm accountancy practices[J].Strategic manage?ment journal,2008,29(8):841-857.

[36]ROIJAKKERS N,HAGEDOORN J.Inter-firm R&D part?nering in pharmaceutical biotechnology since 1975:trends,patterns,and networks[J].Research policy,2006,35(3):431-446.

[37]GRANT R M.The resource-based theory of competitive ad?vantage[J].California management review,1991,33(3):3-23.

[38]AMIT R,SCHOEMAKER P J H.Strategic asset and organi?zational rent[J].Strategic management journal,1993,14 (1):33-46.

[39]RUSSO M V,FOUTS P A.A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability [J].Academy of management journal,1948,40:534-559.

[40]馮文娜.外部網絡對中小企業成長的貢獻分析——來自濟南中小軟件企業的證據[J].山東大學學報:哲學社會科學版,2009(5):36-44.

[41]PREMUS R,SANDERS N R.Information sharing in global supply chain alliances[J].Journal of Asia-Pacific business,2008,9(2):174-192.

[42]呂一博,蘇敬勤.企業網絡與中小企業成長的關系研究[J].科研管理,2010,31(4):39-48.

[43]DAVIDSSON P,WIKLUND J.Conceptual and empirical challenges in the study of firm growth[M]//SEXTON D,LANDSTROM H.Entrepreneurship&the growth of firms. Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2006:26-44.

[44]溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(5):731-745.

責任編輯:陳詩靜

The Influence Mechanism of LSSC Networks on the Growth Performance of Logistic Service Integrator——Taking Network Ability as the Intermediary

SONG Juan-juan,LIU Wei and GAO Zhi-jun

(Shanghai Maritime University,Shanghai201306,China)

According to Penrose’s theory of“resource-ability-growth”,the authors use the network ability as the intermediary,build the framework about how the logistic service supply chain(LSSC)network affect the growth of logistic service integrator(LSI).They use the empirical method to explore the influencing path about how the five LSSC sub-networks affect the LSI growth performance,and confirm the mediation effect of the network ability.Only with the use of different resources of logistic service supply chain networks,and paying more attention to the planning,construction,management and combination of network ability,will the growth performance of LSI be improved.So,the LSI should,first,fully understand the importance of acquiring resource through LSSC network,search logistic partners from the angle of network,carry out arrangement and planning of logistic enterprises,and make them to acquire the competitive advantages;second,they should evaluate the investment of LSSC sub-networks and the potential value,develop the most critical relation network with their limited energy;and third,they should pay more attention to the intermediary role of enterprises’network ability,realize the optimized distribution of different resources involved in LSSC network and promote the growth of enterprises by improving their ability for network resources planning,construction,management and combination.

LSSC network;network ability;logistic service integrator;growth performance

F253

A

1007-8266(2016)09-0049-11

2016-07-11

國家自然科學基金“物流服務供應鏈的網絡屬性對核心企業成長的作用機制研究”(71272219);國家社科基金青年項目“第三方物流嵌入全球供應鏈的動因、作用機制與協同管理機制研究”(15CJY057);上海海事大學博士創新能力培養專項基金“物流平臺集成商及其資源整合能力研究”(2014ycx046)

宋娟娟(1985—),女,江蘇省金壇市人,上海海事大學交通運輸學院博士生,主要研究方向為物流服務供應鏈管理;劉偉(1959—),男,江蘇省蘇州市人,管理學博士,上海海事大學交通運輸學院教授,博士生導師,主要研究方向為物流服務供應鏈管理;高志軍(1983—),男,河南省魯山縣人,交通運輸規劃與管理專業博士,上海海事大學交通運輸學院教師,主要研究方向為現代物流與供應鏈管理。