中央企業國際競爭力的多維度評價

——與世界500強企業進行對比分析

高玉婷(遼寧大學經濟學院,遼寧沈陽110036)

中央企業國際競爭力的多維度評價

——與世界500強企業進行對比分析

高玉婷

(遼寧大學經濟學院,遼寧沈陽110036)

中央企業是我國國民經濟的有力支撐,既是國內企業的中堅力量,也是參與國際競爭的排頭兵。“十二五”期間,中央企業大力實施“走出去”戰略,不斷提升國際經營和競爭能力,由國內型向世界型轉變。本文通過構建“一個標桿、兩個層次、四個維度”的中央企業國際競爭力評價體系,與世界500強中的美國和日本兩大經濟體的非金融企業進行比較,分析我國中央企業在2010年至2014年間國際競爭力的變化。中國企業特別是中央企業在世界500強的做大層面表現突出,然而多數中央企業“大而不強”,盈利水平與美日一流企業相比有較大差距,勞動生產率和技術創新能力有較大的提升空間,品牌建設和國際化經營任重而道遠。在“十三五”期間,加快國際化步伐,進一步做大做強做優,大力提高國際競爭力,躋身世界一流,仍是中央企業的主要目標和任務。隨著經濟全球化的發展,中央企業只有不斷提高自身國際競爭力,加大企業的創新力度、人才的培養和技術的投入,才能在國際市場競爭中取勝。

中央企業;國際競爭力;世界500強;非金融企業

目前,作為第二大經濟體的中國對世界經濟影響已不可同日而語,而中國經濟發展的高度,則取決于中國的企業。在經濟全球化的背景下,任何一國產業能力的發展,必然體現為單個企業能力的提高,從而帶來企業國際競爭力的提升。經濟全球化既表現為各國經濟相互依存以及對國際資源的有效利用,也表現為國際市場上各國企業之間的相互競爭。要維護本國企業的國際地位和經濟利益,提高企業的國際競爭力是一條必由之路。中國要成為經濟強國,就必須重視企業的轉型,培養出一批具備國際競爭力的大企業。

經過30多年的改革開放和國內外市場競爭的洗禮,國有企業①的管理工作已實現了從計劃經濟向市場經濟、從賣市場向買方市場、從“引進來”到實施“走出去”戰略、從借鑒和模仿國外先進的管理方法到消化吸收、自我創新的重大轉變。過去的5年,中國經濟持續增長,國民收入穩步提高,與發達國家之間的差距正在逐漸縮小。根據世界銀行世界發展指數(WDI)數據庫的數據,中國國內生產總值由2010年的5.88萬億美元增加到2014年的10.36萬億美元,全球占比由9.34%提升到13.30%。中國的經濟總量與美國的差距在不斷收窄,2010年中國GDP總量占美國GDP總量的40.10%,至2014年已達59.48%。中國在GDP總量上已實現對日本的趕超,由2010年的1.08倍提高至2014年的2.25倍。改革開放后,中國經濟得到充分發展,在國際舞臺上的影響愈加深遠。中國企業尤其是國有企業以及作為“精銳部隊”的中央企業,②是助推中國經濟實現快速趕超的強大引擎。培育一批擁有國際競爭力的一流企業,是中國經濟發展的動力和源泉,對拉動國內經濟發展發揮著關鍵性作用。

2015年7月22日,在《財富》公布的世界500強企業中,我國上榜企業數量創歷史新高,達到106家,成為自榜單發布以來第三個上榜企業數量過百的國家。在106家企業中,94家來自內地,8家來自臺灣地區,4家來自香港地區。中國企業在世界500強中的排名實質上是中國對世界經濟影響力的一個縮影,世界500強版圖的新變化表明中國在全球的經濟地位進一步鞏固。中央企業是我國國民經濟的支柱,是我國參與國際競爭的骨干力量,承擔著支撐國民經濟發展和國有資本保值增值的雙重任務。[1]根據國務院國有資產監督管理委員會數據統計,2015年中央企業的營業收入達到27.17萬億元,同比增長7.97%,占全國國有企業的59.75%;利潤1.61億元,同比增長了15%,占全國國有企業的70.13%;繳納稅金9 731.4億元,同比增長41.58%,占全國國有企業的77.03%。在94家上榜的中國內地企業中,中央企業46家,③占比48.94%,占全部上榜中國非金融企業的58.97%(參見表1)。

在2015年世界500強榜單中,中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司和國家電網公司連續6年躋身世界500強前10名,其中中國石油化工集團公司排名比上年提升1名,首次位居世界500強榜眼,與首位的沃爾瑪營業收入相比只差8.69%;共計9家中國企業進入前50名,其中中央企業4家,占比44.4%;18家中國企業進入前100名,其中中央企業8家,占比44.4%。這些數據表明,作為“國家隊”的中央企業在國民經濟發展中占據著主體地位,發揮著積極主導作用,預計未來對世界的影響力有望進一步提升。

盡管中央企業近年來在多方面都有長足的進步,且大多數已是各自所在行業的國內排頭兵,然而,站在全球視野來審視中央企業,尤其是與世界500強大企業對比時,我國中央企業的不足之處便日益凸顯,與世界一流企業的差距相當明顯。

評價中央企業國際競爭力的方法眾多,本文以中央企業改革發展所提出的“做強做優中央企業、培育具有國際競爭力的世界一流企業”這一核心目標作為切入點,與世界500強的數據進行動態比較,在總體上反映中央企業國際競爭力的變化。世界500強榜單中的美國、日本、中國企業分別代表了美國大企業、日本大企業和中國大企業的發展狀況,三者之間的差異也相應反映了中國大企業,特別是作為中堅力量的中央企業與美國大企業和日本大企業發展變化的差異。

本文以世界500強企業作為參考標準,將中央企業與美日兩大世界經濟體的企業進行比較;以進入世界500強的中國非金融企業和中央企業兩個層次作為研究對象;以“做大”“做強”“做優”和“世界一流”四個體系作為評價中央企業國際競爭力的方法,概括起來,即“一個標桿、兩個層次、四個維度”(參見表2)。

下面從規模、效益、效率和國際化四個角度,將進入世界500強的中國與美、日非金融企業進行比較,分析中國中央企業的整體國際競爭力狀況。

一、做大:經營規模和資產規模對比分析

表1 中國和美日非金融企業入圍世界500強企業數目比較

營業收入和資產總量是衡量企業規模常用的指標。中國企業尤其是中央企業的崛起,鞏固了我國內地企業在世界500強的地位。無論是從入圍企業數量、企業排名次序,還是從營業收入、資產總量來看,中央企業的規模優勢盡顯,對500強做大層面貢獻突出。

“十二五”以來,中國企業異軍突起,各方面競爭實力逐漸增強,與發達國家的差距逐漸縮小。從中央企業歷年的規模擴張來看,2010年其營業收入總額為2.48萬億美元,2014年大幅度增長至4.09萬億美元,年均增長率達到12.97%;其次,中央企業集中了資金、技術和政策的優勢,世界500強中的中央企業則代表了中央企業率先崛起的部分。從國內比較上看,盡管5年來入圍世界500強榜單的中央企業數目在攀升,但中央企業占全部上榜中國企業(內地)的比例由2010年的65.52%下降至2014年的43.40%;④同樣,中央企業占中國非金融企業的比例在5年內也呈現下降趨勢,由79.17%降低到58.97%(參見表3)。這些數據表明,在“十二五”期間,中國企業的規模效應顯著,中央企業當先鋒、做表率,帶領著更多優秀的中國企業(包括民營企業)沖擊世界500強的版圖。

2015年,上榜的46家中央企業營業收入累計達3.45萬億美元左右,已超過日本上榜的43家非金融企業的總營業收入(2.29萬億美元)。從相對占比來看,2014年世界500強中的中央企業營業收入在同期世界500強總營業收入中所占的比例是11.1%,5年內份額提高了3.31個百分點;與美國非金融企業的相對占比由2010年的34.58%上升到2014年的50.05%;與日本的相對差距由2010年的76.94%縮小到2011年的94.51%,2012年已經實現趕超,截至2014年中央企業營業收入已是日本非金融企業營業收入的1.51倍(參見表4)。

從企業平均規模來看,2014年中國76家500強非金融企業的平均營業收入為609.72億美元,世界500強企業的平均營業收入為624.24億美元,越來越接近世界500強企業的平均水平,但是在主要經濟體中平均規模不占優勢;入榜的46家中央企業的平均營業收入為749.62億美元,不僅高于國內平均規模,更超過于美國(682.18億美元)和日本(532.56億美元),對世界500強規模擴張助推作用明顯(參見表5)。

表3 進入世界500強的中央企業與中國企業、中國非金融企業的比較

表4 中國和美日非金融企業營業收入比較萬億美元

表5 中國和美日非金融企業平均營業收入比較億美元

在資產總量方面,2014年500強中國非金融企業資產總額為7.22萬億美元,5年內累計增長了103.34%,在世界500強中占比由2010年的3.15%提高至2014年的5.87%,平均資產指標也位于世界之首。中央企業2014年總資產5.01萬億美元,相當于同年世界500強企業資產總額123.08億美元的4.07%,其中每家企業的平均資產為1089.48億美元,與世界500強平均資產指標2461.53億美元的差距逐漸收窄,并超過美國(691.20億美元)和日本(679.18億美元)(參見表6、表7)。

二、做強:利潤水平和凈資產收益率對比分析

“做強”是企業綜合實力的體現。沒有質量的發展不是科學發展,不創造效益的企業難以為繼。企業是經濟組織,必須遵循經濟運行規律。盈利水平是考察企業經濟效益的核心指標,最能反映一個企業的經營績效。中央企業要率先做強,就要改變企業發展路徑,從過去盲目追求高產值和高速度轉變為追求質量和效益,做提升質量、講究效益的排頭兵。

全球化經濟的發展在給各國帶來機遇的同時,也使得各個國家之間的經濟聯系日益緊密,世界經濟增速持續放緩同樣也體現在世界500強企業的整體業績表現中。受大宗商品價格持續下滑的影響,相比2013年世界500強整體利潤的增長速度為26.96%,2014年同比下滑了14.76%,國際經濟復蘇不及預期。雖然我國內地上榜企業的利潤增長也不盡如人意,但整體而言國有企業特別是中央企業的盈利能力處于較好水平,即使在世界經濟復蘇乏力的背景下,總體利潤水平還是保持了比較穩定的發展態勢。同時,國內各行業資產配置布局不斷優化,產業升級轉型進程加快,行業領軍企業不斷涌現,部分行業如電信、煉油、海運、建筑等已站穩海外市場,成為國際上具有領先地位的一流企業。但是,“做大”層面的發展難掩中國入圍企業的隱憂,特別是在企業的平均利潤和凈資產收益率方面與美國和日本兩國相比有較大的差距。

表6 中國和美日非金融企業資產總額比較萬億美元

表7 中國和美日非金融企業平均資產比較億美元

表8 中國和美日非金融企業凈利潤比較億美元

經過多年來的改革發展,我國國有企業特別是中央企業的活力和競爭力大幅提升,運營效率不斷提高,與美國和日本的世界500強非金融企業相比,凈利潤的差距由2010年的5.64倍和0.86倍變為2014年的5.88倍和0.96倍(見表8)。2014年500強中央企業凈利潤達825.84億美元,占上榜國內非金融企業的79.12%,為世界500強整體凈利潤的4.95%。對比近5年來凈利潤總額指標可以發現,中央企業的凈利潤占世界500強企業的比例近5年來大體一致,保持在4%到5%之間,沒有出現明顯的利潤下滑跡象。

從企均利潤指標來看,2014年中央企業的企均利潤為17.95億美元,高于中國內地上榜非金融企業企均利潤水平13.38億美元,但僅為世界500強總體企均利潤(33.35億美元)的一半左右。可見,盡管中國企業在500強榜單中的數量顯著增加,但發展質量還有待提升。2015年世界500強中,中央企業的企均利潤雖然與日本相當,但與占據明顯優勢地位的世界500強美國大企業相比,中央企業的企均利潤僅為其37.32%,差距明顯(參見表9)。未來中國大企業要在全球市場上與美國大企業進行競爭,需在提質增效發展方面做出更多努力。

評價企業效益水平的另一個重要指標是凈資產收益率,它是衡量公司盈利能力及經營績效最核心、最具綜合性的指標。近5年來,世界500強整體的凈資產收益率維持在相對穩定水平,中國企業特別是中央企業卻呈現出下降的態勢。2014年500強中央企業的凈資產收益率僅為5.93%,不及日本(9.05%),也低于500強整體的平均水平(10.91%),與美國高達19.95%的收益率差距更是明顯(參見表10)。

值得注意的是,由于中央企業在我國地位特殊,擁有國家眾多優惠政策支持,相比較民營企業的經營環境,中央企業所表現出來的績效并非真實績效。如果沒有政府資金和政策的傾斜,中央企業的盈利能力實際上并不高,地方國企則更低。[2]畢竟,真正的國家競爭優勢不能只看總量,只有不斷追求企業發展內在的“質”,才能實現企業長遠的“強”。

三、做優:勞動生產率和技術創新對比分析

“做大”和“做強”只是一流企業成功的一個側面,一個企業要做到長盛不衰,關鍵則在于“做優”。只有不斷增強企業的生命力、競爭力、成長力,才能讓企業走得更遠,向實現世界一流企業的目標邁進。界定“做優”主要看兩個指標。其一是勞動生產率,一般以人均收入和人均利潤來衡量;其二是科技創新的能力,主要以科技研發投入水平和強度來衡量。

表9 中國和美日非金融平均企業利潤比較億美元

表10 中國和美日非金融企業凈資產收益率比較%

表11 中國和美日非金融企業人均收入比較萬億美元

從勞動生產率來看,2014年世界500強企業的人均營業收入為47.97萬美元,進入世界500強榜單的中國非金融企業的人均營業收入為33.70萬美元,分別相當于美日500強非金融企業的67.34%和67.23%,500強中央企業的數據與美日對比也不占優勢(參見表11)。在人均利潤方面,中國企業差距更為明顯,世界500強榜單中的中國企業人均利潤僅為0.74萬美元,中央企業也僅有0.76萬美元,落后于世界500強整體水平2.56萬美元,與高效率的美國大企業相比,中央企業人均利潤僅為其五分之一(參見表12)。

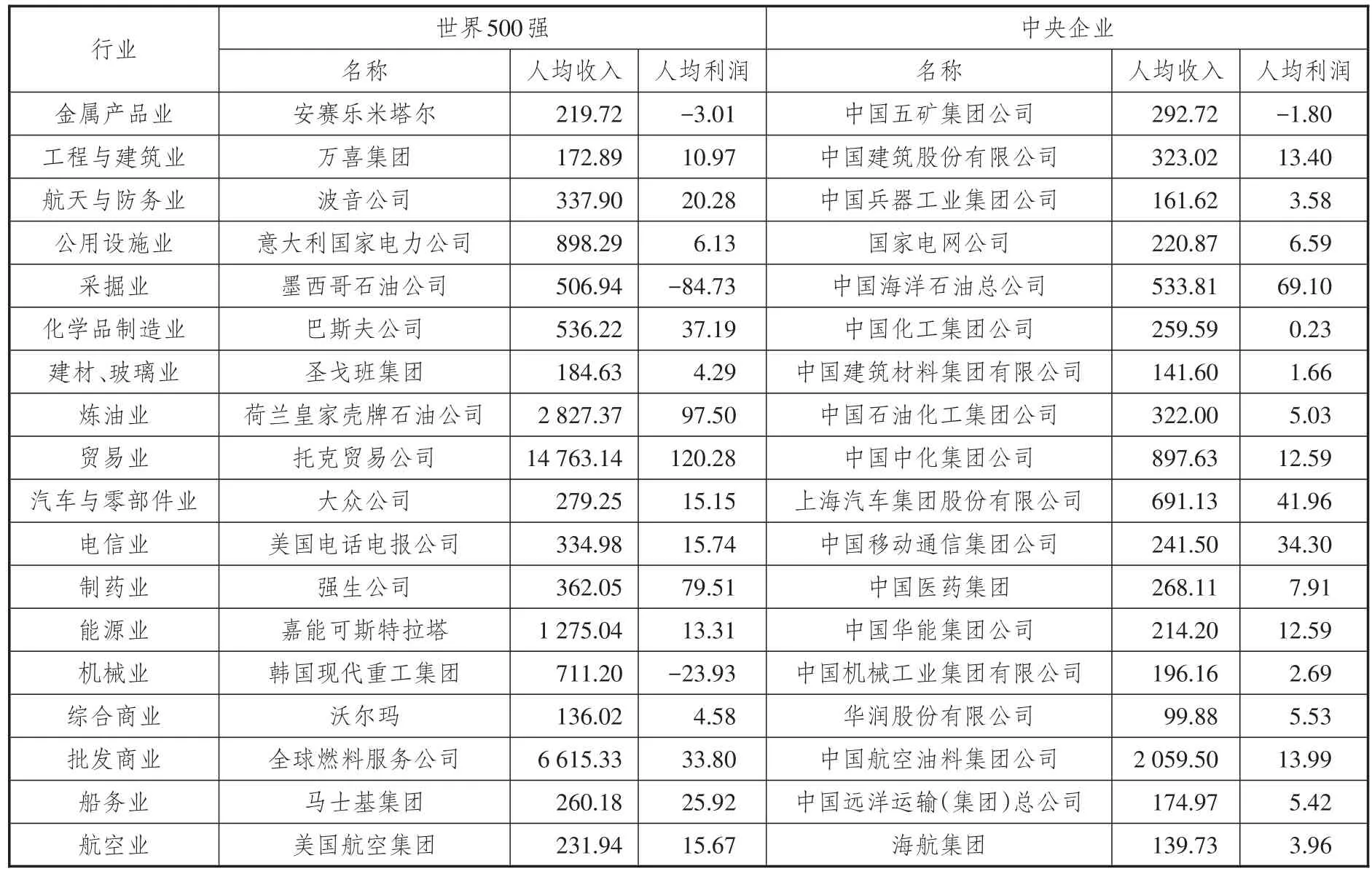

從行業領先者來看,世界500強中的中央企業的人均營業收入只有在金屬、工程建筑、汽車與零部件和采掘業4個行業中高于世界500強企業,其他行業均遠遠落后于世界500強企業;在人均利潤方面,電信業、機械業、綜合商業和公共設施業等8個行業高于世界500強企業,其他行業也均難以企及(參見表13)。

科技研發投入是企業創新的根本保障,也是支撐企業技術創新能力不斷提升的重要手段。在國家實施創新驅動發展戰略的新時期,中國企業的研發投入大幅增加,2001年至2010年間共增長了6倍,從246.38億美元增長到1 567.26億美元,2014年達到2 663.99億美元。中國的研發經費已經在2009年趕超日本(1 050.31億美元),與美國企業的研發經費投入的差距不斷縮小(參見表14)。

表12 中國和美日非金融企業人均收入利潤比較萬美元

表13 2015年進入世界500強的中央企業與世界500強行業之首企業的勞動生產率對比萬美元

企業是科技創新的主體,直接體現國家的科技創新能力,尤其是中央企業肩負著重要的責任和使命,更要發揮在自主創新中的引領和推動作用。從世界范圍看,當今世界80%的科技研發投資、71%的技術創新由世界500強企業承擔。[3]雖然近年來中央企業集中優勢資源重點攻關并取得了一系列重大技術突破,但也應該看到,中央企業的科技創新能力同國際知名的跨國公司相比,在各方面還有著很大的差距。如在企業的研發經費方面,中央企業與國內外高水平創新型企業相比明顯落后,研發經費投入強度仍嚴重不足,不僅遠低于國外企業,甚至難以企及國內部分民營企業。當前我國包括中央企業在內的大中型工業企業研發經費投入強度僅為1%左右,而美國、日本、德國等發達國家則普遍在2%以上,一些優秀跨國公司的研發強度甚至超過了5%。[4]

表14 中國和美日非金融企業研發投入比較

基于歐盟產業研發投入報告所提供的數據,筆者統計了進入2015年R&D Scoreboard榜單的中國、美國和日本企業的研發投入相關數據。從分布上看,在2 500個企業樣本中,中國企業共有301家,僅次于美國的829家和日本的360家。從研發投入總額來看,中國企業與主要創新型國家相比還存在較大差距。2014年中國企業研發投入總額為361億歐元,榜單占比5.9%,僅為美國的15.55%,日本的41.69%;從研發強度上看,中國企業僅為1.9%,與美國5.2%和日本3.3%尚有較大的差距。

在中國大企業中,有多少可以堪稱創新型企業?這取決于不同的評價方法和標準,其中較為著名的有湯森路透集團(Thomson Reuters)每年發布的“TOP100全球創新型企業”,該榜單根據申報企業的專利總數、專利申請成功率、專利組合的國際化程度和文獻引用次數等4大標準評選出結果。在2015年最新的排名中,日本力壓美國(35家)獨占鰲頭,共計40家企業進入排行榜,占比40%,而中國大陸無一家企業上榜。波士頓咨詢公司(BCG)根據經營者的領導力、擁有專利的數量、產品開發情況、顧客指向等標準,每年評選“最具創新性的50家企業”,2015年中國內地僅有騰訊、華為和聯想3家企業上榜,蘋果連續11年位居第一。

在中國改革發展的關鍵時期,實施創新驅動發展戰略是實現國家和企業發展戰略的根本動力源泉。盡管中央企業在創新方面已經取得許多喜人的成績,但從長遠發展來看,還沒有完全擺脫“模仿”的束縛,自主創新能力不足。由于基礎前瞻研究較為薄弱,支撐企業中長期發展需要的高新技術儲備匱乏,不少領域尚未擺脫關鍵核心技術依靠引進的局面,很大程度上制約了企業發展高附加值產品的能力。[5]其次,科研與生產結合不夠緊密,科技成果的產業化應用速度較慢,科技支撐引領企業發展的作用有待強化。

四、世界一流:品牌價值和跨國指數分析

經濟全球化進程的加快進一步深化各國間相互聯系和利益的交融,各國企業大力拓展多元化國際市場,不斷優化國內外產業布局。在海外市場競爭中,品牌競爭逐漸成為新一輪競爭的焦點。據聯合國工業計劃署統計,占全球品牌不到3%的世界名牌,其產品卻占據全球市場的40%以上,銷售額占到了全球市場的50%。蘋果、可口可樂、IBM、谷歌、微軟等這些耳熟能詳的品牌,成為市場最活躍的因素,不僅引導著各自行業的發展和世界經濟格局,也決定著國家競爭力。創建國際知名品牌不僅可以提升中國在國際產業分工中的地位,獲取巨額的商業利潤,更有助于提升整個國家的經濟實力和國家形象。企業只有建立自己的品牌,不斷提升品牌價值,才能在國際競爭中取勝,實現從制造能力強的“橄欖型”向研發和銷售能力強的“啞鈴型”產業價值鏈升級。

如今,中國已經成為經濟全球化的一部分,但還只是扮演“世界工廠”的角色。中國制造雖然沖擊著世界市場的每一個角落,但是,中國制造的產品大多是貼牌或低附加值的產品。英國Interbrand公司每年評出的世界品牌排行榜中,能夠榜上有名的中國品牌寥寥無幾,這與中國經濟總量在世界中的地位是極不匹配的。在世界市場上暢銷的大約2.5萬個名牌產品中,90%以上集中在發達和較發達的國家和地區。[6]即使是在國內的馳名商標排行榜中,中央企業品牌也未能占到絕對優勢地位。中央企業屬于國有大中型企業,有些企業的產值甚至超過一些小國的國民生產總值,絕大部分中央企業的實力是地方國有企業以及民營企業無法比擬的,但是中央企業的品牌建設卻遠遠滯后。

總體說來,知名的中央企業品牌與世界品牌相比在數量上并不占優勢,同時中央企業的品牌價值與世界品牌價值相比也存在相當大的差距。世界品牌實驗室與《世界企業家》雜志聯合頒布的2015年世界品牌500強中,美國占據228席,品牌大國風范盡顯;榜眼由英國奪得,以44個品牌超越法國;其次是日本、中國、德國、瑞士和意大利。中國雖然有31個品牌入選,但作為世界第二大經濟體,中國品牌顯然還有很大的發展空間。在這份榜單中,國內排名最高的為中國工商銀行,位列第54位,其中中央企業品牌中最高的為國家電網(56),其次是中國移動(89)、中國石油(218)、中糧集團(232)、中國石化(251)、中國聯通(265)、中國電信(270)、中國鐵建(345)、中化(348)和中國建筑(376)。

與世界知名企業相比,我國企業的品牌價值過低,2015年Interbrand全球最佳品牌100強榜單中僅有華為和聯想上榜,沒有一家中央企業品牌。從表15中可看出,世界最有價值品牌蘋果的價值為1 703億美元,中央企業最有價值的品牌國家電網為403億美元,兩者相差約4.23倍。世界最有價值的十大品牌的總價值為7 161億美元,中央企業最有價值的十大品牌的總價值為2 230億美元,兩者相差約3.21倍。這都說明中央企業品牌資產價值與世界品牌還有相當的差距。

無疑,中國GDP總量已躋身世界第二,中國企業也與美國穩居世界500強第一梯隊,有超過200種產品產銷量居于世界首位,是無可爭議的“世界工廠”,但由于自主品牌匱乏,核心技術缺失,大多數的產品仍處于產業鏈和價值鏈的低端。中國具有國際競爭力的品牌很少,出口產品中擁有自主知識產權的品牌少于10%,是名副其實的“品牌小國”和“貼牌大國”。[7]外資企業在中國生產的產品雖被冠以“Made in China”,但在很大程度上只是意味著該產品“在中國制造”,而不是真正意義上的“中國制造”。這種狀況的延續,不僅使中國產品生產的利潤被攤薄,中國企業能分享到的利益少得可憐,而且消耗了大量的人力與物力資源,破壞了生態環境,使我國經濟在國際競爭中遭受重大的利益損失,無奈地處在“微笑曲線”的低端。打造中國企業產品和服務的品牌,提升中國產品和服務的附加價值,提高中國產品和服務的國際競爭力,在全球競爭中爭取到更多的經濟利益,是每一個中國企業的歷史責任。中央企業肩負著創建世界級中國一流品牌的重任和期盼,更應義不容辭地成為打造世界級中國品牌的排頭兵。

表15 中央企業品牌與世界企業品牌價值比較⑤億美元

考察企業“做優”的另一個重要指標是企業的跨國指數。中央企業抓住“走出去”的有利時機,廣泛參與國際競爭。根據聯合國貿易和發展會議公布的《2015世界投資發展報告》,2014年中國對外直接投資達到1 231.2億美元,投資區域涉及全球80%的國家和地區,同比增長14.2%。“十二五”以來,中國企業的對外直接投資金額累計增長70.87%,年均增速達到17.72%。從全球范圍來看,2014年中國對外直接投資流量連續三年位列全球第三大對外投資國,僅次于美國(3 165.49億美元)和日本(1 135.95億美元);占發展中經濟體對外投資總額的27.63%,是全球最大的發展中資本輸出國,占同期世界對外直接投資流量總額的9.34%(參見表16)。與此同時,中國“引進來”和“走出去”投資促進體系逐漸趨于平衡,預計未來對外投資將超越吸引外資成為資本凈輸出國,形成日后中國經濟的“新常態”。

表16 2010—2015年中國和美日對外直接投資比較

表17 2014年按不同指標排序的中國非金融類跨國經營企業前10強

截至2014年末,中國對外非金融類投資存量為7 450.2億美元,其中,國有企業的投資占53.6%,較2010年的66.2%下降了12.6個百分點。投資主體結構持續優化,雖然國有企業仍占主導,但近幾年來非國有企業呈現穩步上升的態勢,占比由2010年的33.8%提高到46.4%。[8]2003年以來,中央企業對外直接投資存量迅速增長,海外經營績效穩步提高。截至2014年底,106家中央企業在境外設立了8 515家分支機構,分布在全球150多個國家和地區。特別是“十二五”以來,中央企業境外資產總額從2.7萬億元增加到4.9萬億元,年均增長16.4%;營業收入從2.9萬億元增加到4.6萬億元,年均增長12.2%。中央企業境外投資額約占我國非金融類對外直接投資70%,對外承包工程營業額約占我國對外承包工程營業總額的60%。[9]

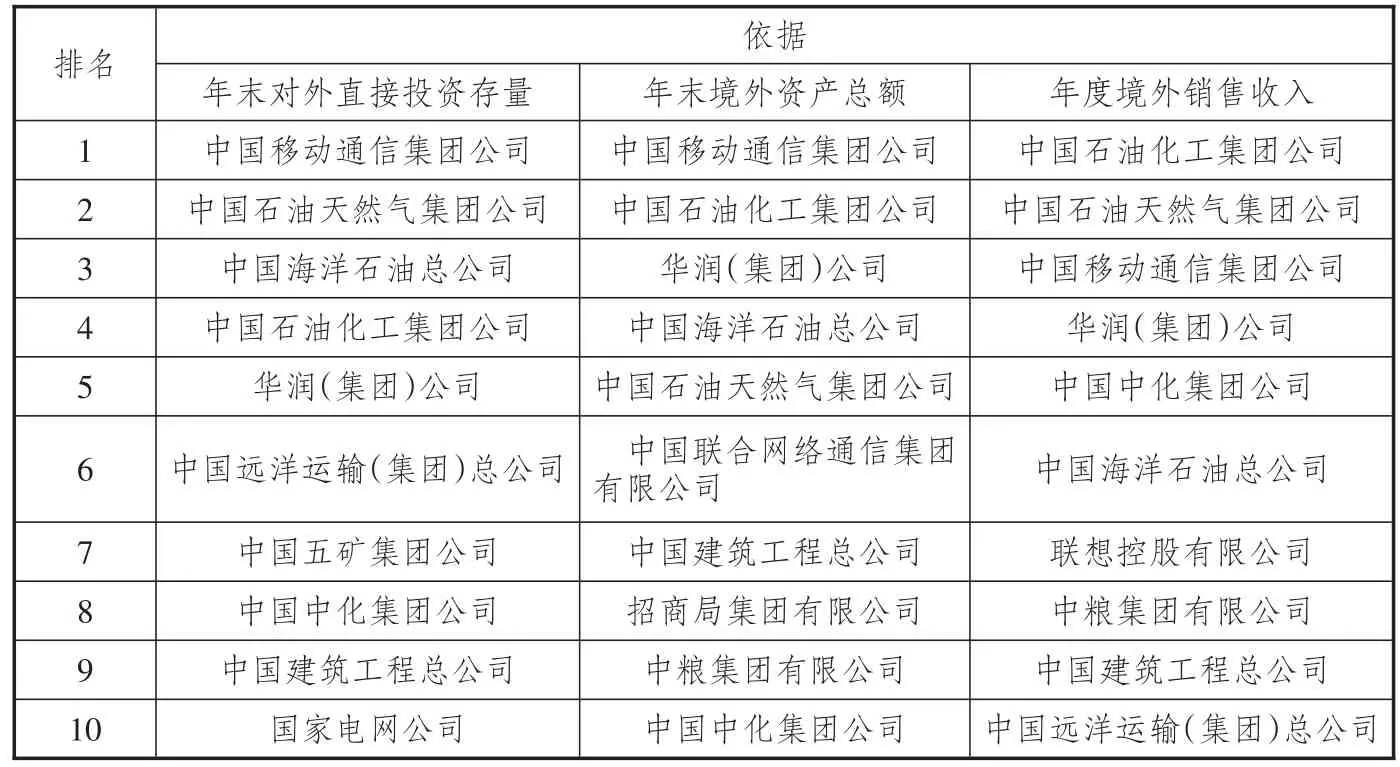

隨著“走出去”戰略的深入實施,中國企業的國際化經營能力不斷提升,逐漸形成一批具有國際影響力的大型跨國經營企業。在國內方面,《中國對外直接投資統計公報(2014)》公布了中國非金融類跨國經營企業100強,入圍中國非金融類跨國經營企業前10強企業名單和排序如表17所示。從中國100強跨國經營主體來看,榜上有名的企業以國有企業特別是中央企業為主,但入圍的民營企業有不斷增加的趨勢。前10強中,只有聯想公司一家民營企業上榜,中央企業的規模優勢暫時難以撼動。

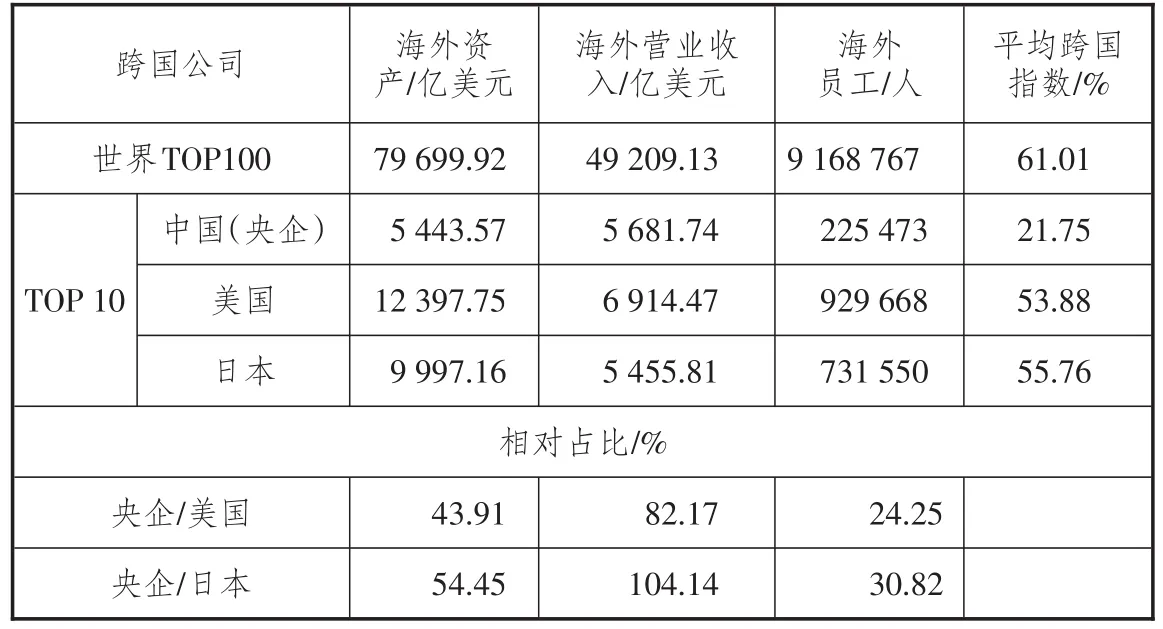

在國際排名方面,中央企業國際化水平與跨國公司相比仍有較大差距。在根據海外資產排名的“2015年世界跨國企業100強”名錄中,全球排名前100名的非金融類跨國公司的平均海外資產為797億美元,平均海外營業收入492.09億美元,平均海外員工9.17萬人,各占總體指標的61.96%、64.21%和56.87%,跨國指數為61.01%。榜單中,美國共有21家企業上榜,日本有11家企業入圍,海外資產、營業收入和員工分別占世界100強的21.71%、21.82%、26.45%和12.98%、11.9%、9.54%。相比之下,中國僅有中海油和中國遠洋運輸兩家中央企業入榜,海外經營能力暫時無法與美日跨國企業相抗衡。

結合中國企業聯合會每年公布的“中國100大跨國公司及跨國指數”,可將國內外前10強跨國公司進行對比(參見表18)。前10家美國企業的海外資產總規模達到1.24萬億美元,其中全美最大跨國公司——通用電氣公司2014年的海外資產2 577.42億美元,為中國最大跨國公司中石油海外資產總規模的1.75倍。與日本相比,中國前10強整體海外資產總額僅為日本的54.45%。從平均跨國指數來看,前10強中央企業的平均跨國指數只有21.75%,遠遠低于美日非金融企業的53.88%和55.76%。

大型跨國企業是衡量一個國家科技水平、產業根基和國際競爭力的重要因素,是決定一個國家可持續發展的動力。中央企業對外直接投資,實質是為了提高企業在世界范圍的影響力和競爭力,使之能與實力雄厚的國外企業在國際市場中抗衡。畢竟,只有真正意義上的跨國公司才具有足夠話語權,才能維護國家的利益。中央企業大多分布在關系國家安全和國民經濟命脈的重要行業與關鍵領域,是中國企業“走出去”的主體。雖然目前我國經濟增長周期性放緩,增長動力轉換銜接存在阻滯,但發展長期向好的基本面沒有變,“一帶一路”建設、國際產能和裝備制造合作皆為“走出去”構建了新的宏觀架構,企業國際競爭力和“走出去”的內生動力將持續助推中國經濟發展。中央企業應主動適應經濟全球化新形勢,積極參與國際競爭和全球資源配置,盡管國際化經營取得明顯成效,但中央企業提質增效發展仍待破解。

表18 中國和美日非金融類跨國公司比較⑥

五、結束語

基于以上分析,“十二五”期間中國經濟成績斐然,中國企業特別是中央企業在世界500強中的地位更加顯著,對世界的影響力進一步提升,主要體現在對世界500強規模擴張的貢獻突出,并局部實現了“做大”和“做強”兩個目標,“做優”和“世界一流”方面的努力也已初見成效。盡管這五年來中央企業保持快速發展勢頭,但也應看到,中央企業的發展主要還是依靠擴大規模、增加投入等外延性擴張模式,增長方式還屬于粗放型,整體而言,中央企業經濟發展的效益還有待提升。一是許多中央企業“大而不強”,與世界一流500強企業相比,在凈利潤水平、企均利潤和凈資產收益率等重要指標上還有很大差距;二是企業發展的質量不高,片面追求規模擴張,許多產品處在國際產業鏈低端,勞動生產率有待提升,技術創新能力不強,不少核心關鍵技術受制于人;三是缺少擁有自主知識產權的國際知名品牌,國際化經營水平與國際競爭力仍顯不足,中央企業改革任重而道遠。

2015年11月3日,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》正式發布,強調深化國有企業改革,增強國有經濟活力、控制力、影響力、抗風險能力。在“十三五”期間,面對國內外復雜多變的經濟形勢,中央企業應有全球視野,進一步做強做優中央企業,培育具有國際競爭力的世界一流企業,仍是擺在中國面前的一項重要而緊迫的任務。

注釋:

①國有企業是全國國有及國有控股企業的簡稱,包括中央企業和我國大陸36個省(自治區、直轄市、計劃單列市)國有及國有控股企業。

②按照中國政府的國有資產管理權限劃分,中國的國有企業分為中央企業(由中央政府監督管理的國有企業)和地方企業(由地方政府監督管理的國有企業)。本文研究的是狹義的中央企業,即由國務院國有資產監督管理委員會直接管理的企業(中央管理企業),且不包括國有金融類企業。截至2015年12月12日,中央企業共有106家。

③本文主要研究非金融企業,剔除了招商銀行,共46家中央企業上榜,下同。

④根據《財富》世界500強的評價方法,申請的企業需在每年3月31日前公布上一年的主要財務數據,并依據企業營業收入規模排名形成當年的世界500強榜單,每年7月公布。因此,2015年世界500強企業的主要財務指標反映的實際是2014年或更早財年的數據。在本文中,為了保證不同數據來源數據指標的可比性,采用滯后一年的方式對世界500強的主要財務指標數據進行處理,例如,2015年度世界500強的營業收入、資產和利潤數據在本文中記為2014年的財務指標。

⑤美國和日本的非金融類跨國公司數據來源于按國外資產排序的“世界非金融類跨國公司100強”統計,中國非金融類跨國公司數據來源于中國企業聯合會和中國企業家協會推出的“中國100大跨國公司及跨國指數”。

⑥中央企業品牌排名依據世界品牌實驗室“2015年中國500最具價值品牌排行榜”,股份制銀行及保險公司未納入該榜單;世界企業品牌排名依據2015年Interbrand全球最佳品牌100強排行榜;美元與人民幣的匯率取為6.14:1。

[1]李榮融.大力推進中央企業自主創新,為建設創新型國家做出積極貢獻——國資委主任、黨委書記李榮融在中央企業科技工作會議上的講話[J]《國務院國有資產監督管理委員會公告》,2006(5):5-17.

[2]趙楊,譚潔,趙穎斯.我國中央企業近年經濟運行研究——基于2006-2012年的財務數據[J]中國軟科學,2013 (8):117-124.

[3]李陽.要把央企作為自主創新的“國家隊”[J].中國人才,2013(9):32.

[4]李政,薛營.新常態下中央企業自主創新及其生態環境建設[J].學習與探索,2015(6):84-88.

[5]李保民.中央企業科技創新現狀及未來工作重點[J].經濟研究參考,2011(61):70-71.

[6]蔣詩萍.中國品牌符號學研究現狀[J].絲綢之路,2012 (16):5-7.

[7]趙武斌.廣東:要做皮革制作大省,也要做皮革品牌大省[J].皮革科學與工程,2007(3):78-80.

[8]中華人民共和國商務部.中國對外投資合作發展報告[R].2015:6.

[9]左永剛.國資委部署央企參與“一帶一路”建設央企欲加大聯合出海力度搶機遇[N].證券日報,2015-06-23(A02).

責任編輯:方程

Multidimensional Evaluation of State-owned Enterprises’International Competitiveness——Analysis Based on Comparison with Fortune Global 500

GAO Yu-ting

(Liaoning University,Liaoning,Shenyang110036,China)

As the backbone of the domestic enterprises as well as the pacesetter enterprise involve in international competition,the state-owned enterprises offer great support for the national economy.During the Twelve-Five formulation of planning,the state-owned enterprises implement the"going global"strategy vigorously,we witness a dramatic shift of stateowned enterprises from domestic to the world,promoting overall international operation and competitiveness.From a global perspective,this essay will establish“one Benchmark,two levels,four dimensions”evaluation model of state-owned enterprises ’international competitiveness,in comparison with the Fortune Global 500 in the period of the year 2010 and 2014,thereby analyzing the variation of state-owned enterprises’international competitiveness.Chinese companies,especially state-owned enterprises have outstanding performance in size index in the Fortune Global 500,however,most of national enterprises focus on making it“big”rather than making it“strong”.When contrast with top-ranking enterprises in the US and Japan,the discrepancy is obvious.There is still more room desired to be improved,including the profitability,labor productivity,technological innovation capacity,brand building and international operation,all of which still have far to go.Now in the beginning year of 13th Five Year Plan,it is a question to be settled urgently for national enterprises of China,that how to seize the opportunity to promote international competitiveness,not only make it larger,but stronger and better,striving to leap into the front ranks among world top class companies.

state-owned enterprises;international competitiveness;Fortune Global 500;non-financial enterprises

F276.1

A

1007-8266(2016)09-0116-11

2016-07-07

高玉婷(1987—),女,廣東省河源市人,遼寧大學經濟學院博士生,主要研究方向為國民經濟學。