物流集群的內涵與特征辨析

海 峰,靳小平,賈興洪

(武漢大學 經濟與管理學院,湖北 武漢 430072)

?

物流集群的內涵與特征辨析

海峰,靳小平,賈興洪

(武漢大學經濟與管理學院,湖北武漢430072)

在全球經濟下行風險凸顯的背景下,物流集群表現出獨特的競爭優勢和顯著的經濟、社會效益。然而,對物流集群的內涵和特征認識不清,以致嚴重影響到物流集群的健康發展。本文從回顧產業集群理論入手,結合物流產業的自身屬性,揭示了物流集群的內涵,明確了其獨有特征,分析了在物聯網環境下物流集群呈現出的發展趨勢。

物流集群;物流園區;內涵;特征;物聯網

一、引言

物流產業是在物流需求的推動下,在專業化的物流企業和物流市場形成的基礎上產生的一種新興的服務型產業,它已遠遠超出傳統儲運業的范疇。現代物流業是由物流基礎設施業、第三方物流業、貨主物流業、物流裝備制造業、物流信息技術及物流系統業等構成的與其他產業緊密相連的特殊的復合型產業形態,在國民經濟中具有重要的基礎性、支撐性、戰略性產業的地位。伴隨著專業化分工和全球貿易的發展,物流產業呈現出物流資源要素與物流服務不斷向特定的地理空間集聚(agglomeration)的現象,并進一步形成基于龐大貨運體系和充滿創新活力的物流集群(Logistics Cluster)。這些成功的案例既包括鹿特丹、新加坡等經濟基礎和物流服務較好的發達地區,也包括西班牙的薩拉戈薩、德國的萊比錫等一些具有區位優勢的欠發達地區城市。這些快速成長的新興的物流集群在孵化物流企業、創造就業機會、促進經濟多元化和實現經濟增長等方面,對相關地區的發展帶來巨大影響,從而成為各國加快經濟發展、促進經濟結構升級、推動效率提升和創新發展的增長引擎。在中國,天津、上海、深圳、廣州等沿海城市領跑了物流集群的蓬勃發展,近年來,重慶、武漢、鄭州、西安等內陸城市也不甘落后,紛紛制定以物流園區為重點工程的物流業發展規劃,探索促進物流集群健康成長的路徑及舉措。正如Luciana(2014)等在《集群研究的創立者與傳播者》一文[1]中指出的那樣:“集群已成為一個越來越受歡迎的主題。集群理論在不同領域得到了廣泛的應用與發展,從經濟學到管理與組織研究,從社會學到經濟地理學與區域研究,從城市規劃到創新研究,甚至進入政治領域,在許多國家集群被作為一種政策工具廣泛應用在不同的社會經濟情境之中”。物流集群,作為物流產業組織的一種新的現象,不但是物流行業實踐的核心內容,也是物流理論研究的重要課題。

在中國,對物流集群的研究是伴隨著各地物流園區的豐富實踐而興起的。自2000年開始,我國學者開始關注物流園區規劃問題,選址、布局等問題的深入研究使得物流園區的發展藍圖逐漸清晰起來,2003年物流園區的研究出現了井噴現象。2003、2004年迎來了產業集群研究的熱潮,王緝慈等著名學者關于發展產業集群的建議被物流研究學者所關注,于是產業集群理論開始運用于指導物流園區的發展,關于物流園區產業集群的概念內涵、形成機理、效應、競爭優勢以及發展物流產業集群對區域經濟發展的意義等方面的研究成為2004—2008年我國物流集群研究中的熱點。2009年2月作為我國十大產業振興規劃之一的《物流業調整和振興規劃》出臺,此后的物流集群研究在宏觀層面關注了政府的作用及集群化發展思路的可行性,在中觀層面關注了物流集群和其他產業的關系,在微觀層面則更關注物流資源、生產要素等因素對物流集群發展的作用與影響,并試圖從共生的角度探索物流集群內企業關系的本質。2012年,規劃期結束,我國物流集群研究進入第三階段,多學科交叉特點更加突出,研究方向多元化特點鮮明,研究內容出現高度細化現象,集群與區域經濟的定量關系,集群的創新行為、演化過程,集聚度的測量、競爭力的評價等研究主題成為重要熱點。

國外大規模物流集群的興起及其廣泛影響鼓舞著我國物流園區的實踐,中國物流與采購聯合會和中國物流學會于2015年組織開展了第四次全國物流園區(基地)調查,本次調查篩選核實確認的物流園區(基地)數量為1210個*第四次全國物流園區(基地)調查報告,見http://www.chinawuliu.com.cn/wlyq/201508/10/304052.shtml。本次調查的范圍是:①限于署名物流園區、物流基地、公路港、物流港、無水港等的單位和企業;②園區占地規模在150畝(0.1平方千米)及以上,并具有法人資格;③規劃、在建、運營的實體單位。,堪稱世界之最。目前,在產業政策緊縮和互聯網經濟的雙重沖擊下,物流園區正遭遇著多種問題困擾,園區盈利模式單一、同質化競爭壓力巨大。尤其是近兩年,公路貨運APP蓬勃興起,物流園區要被公路貨運平臺取代的擔憂廣泛蔓延。這種擔憂,表面上看是物流商業模式之爭,實際上則反映出業內人士對以園區為載體的物流集群化發展方向缺乏信心。在中國,物流園區是企業和政府廣為熟知的事物,相比之下物流集群卻不被熟悉。物流集群在現時代的巨大價值使其正受到人們越來越多的關注。物流集群的本質是什么?物流園區與物流集群又是一種怎樣的關系?國外的研究結論是否適合中國的實踐?為何有些物流園區已經呈現出良好的集群效應,而有的園區卻難逃低水平重復的怪圈?看似豐富的物流集群研究成果為何解決不了實踐中的困惑?對物流集群內涵及特征認知的不充分已經嚴重制約了物流集群理論的現實指導意義。相比于普遍存在的制造業集群,物流集群有著很多獨有的規律和特征。本文將通過文獻梳理和現實考察,揭示物流集群的特定內涵,基于物流產業的屬性歸納物流集群的獨有特征。

二、物流集群的定義與內涵

(一)對產業集群理論研究的回顧

物流集群作為一種經濟現象,無疑也應該屬于產業集群的范疇,對產業集群理論發展的回顧將有助于認識物流集群。對集群和區域的研究可以追溯到馬歇爾(1920)的開創性貢獻[2],他發現了外部經濟與產業集群的密切關系,解釋了基于外部經濟的企業在同一區位集中的現象。1950年代前,連同馬歇爾,亞當·斯密、熊彼特、艾爾弗雷德·韋伯、科斯及胡佛(1937,1948)和霍特林(1929)分別從經濟地理學和區位理論方面做出了多個里程碑式的貢獻[3-9]。在上世紀50年代,佩魯(1955)提出了“增長極”概念[10],對歐洲學術界產生了強大的影響,斯蒂格勒(1951)對專業化的反思[11],對專業化(外部)經濟的本質進行了解釋。從20世紀60年代的文獻中,集群概念借用了一些來自錢德勒(1962)對戰略組織問題的思考[12],關注集群中學習過程[13]( 1962)。在20世紀70年代,集群研究重點轉移到交易成本和社會網絡[14-15]。20 世紀80年代,斯科特、斯托伯、哈里森等試圖建立地區經濟動態學新產業空間的理論框架[16-18]。集群概念的整體發展在20世紀90年代實現重大突破,波特做出了奠基性的貢獻[19-21](1998,1990,2000),他系統提出了以企業集群為主要研究目標的新競爭經濟理論。同期,克魯格曼(1991)通過其新貿易理論發展了其集聚經濟觀點,構建了一個基于收益遞增的經濟區位理論[22],形成了新經濟地理學的突出貢獻,之后,一批經濟學家聚焦于集聚的原因和后果的研究。進入新世紀,關于集群的研究繼承了蓬勃發展之勢,大量的期刊和眾多的學者關注這一領域。

(二)國外代表性的物流集群定義

國外的研究很少使用“物流集群”和對其做出明確的界定。學者們幾乎沒有明確給出物流集群的含義,更多是從產業邊界角度界定物流集群。

微觀角度上看,Wiegmans等(1999)是較早對物流集群進行界定的學者,認為物流集群是圍繞內陸貨運中心建立起來的貨運終端,主要由各類貨運企業組成[23]。許多國內外學者,如Elbert等(2008)Sheffi(2012)、Rivera(2014)、Heuvel等(2014)等都認為物流集群是物流相關組織、機構的組合,核心構成是物流服務商LSP,還包括各類供應商、對物流活動依賴度高的客戶以及相關組織,對物流集群的研究應該關注物流主體相互間的關聯,尤其是協同關系[24-27]。

宏觀角度上的研究則主要從空間和經濟角度進行。Waldheim等(2008)以功能為標準將物流集群界定為生產性配送集群、消費性配送集群和倉儲集群三大類型[28]。英國Trends Business Research研究公司和PAWA咨詢公司(2008)年對英國中東部地區物流集群的現狀進行了實證分析,以產業SIC碼為基礎,從廣義的角度對物流產業和物流集群進行了界定。與此類似,Corbitt(2014)利用產業編碼界定了澳大利亞和新西蘭物流集群所包含的產業范圍:公路運輸業、航空運輸業、鐵路運輸和多式聯運終端、港口[29]。Lindsey等(2014)認為具有穩健競爭力的物流樞紐城市等同于物流集群[30]。Prause (2014)認為運輸通道和轉運樞紐都可以被視為物流集群[31]。Notteboom等(2009)將物流集群分為物流園區、物流通道、物流池和物流極四種類型[32]。

美國麻省理工學院運輸與物流研究中心主任尤西·謝菲在其 2012年 10月出版的專著“Logistics Clusters: Delivering Value and Driving Growth”*該書于2015年已被岑雪品、王微譯為中文版《物流集群》出版發行。中指出“從貨運數據排名和配送中心、倉庫、物流公司數量、密度、制造業和零售商的物流業務來看,鹿特丹、新加坡和上海的大規模物流作業群毫無疑問是集群。經濟學家們一直在討論,區分、界定集群的定義是什么。不同作者使用不同的術語,比如集群、樞紐或中心,來描述物流活動密集的區域,世界各地商界使用的術語可能增加了更多的混淆”。進而作者給出了如下的定義“相對當地居民或經濟來講,一個物流活動集中度非常高的地區”,并使用“雙因子標準”——“橫向集群物流商數”和“被研究地區物流機構數量的指數”來衡量物流活動的集中度。隨后,作者又指出“不同物流集群的規模明顯不同”、“集群沒有明確的邊界,沒有中央權威式管理,是物流企業、設施的群體,有物流密集型業務”、“物流集群是可擴展的地區,通常包含多個園區以及一系列物流相關的其他設施”、“集群也可以是跨行政區域或管轄邊界的”[25]。

(三)對國內代表性的物流集群定義的梳理

集群的概念是模糊的,模糊性恰恰是集群的演化性質的根本[1],文獻中人們往往將集群、集聚、產業區等概念混用。物流集群是物流研究中的一個較小分支,概念使用十分混亂,為最大限度獲取相關文獻,筆者在中國知網期刊、博士、碩士和國內會議四個數據庫中以下列檢索式對數據庫進行檢索:主題中包含“物流產業集群、物流企業集群、物流產業集聚、物流企業集聚、物流產業群、物流企業群、物流集群、物流集聚、物流產業and集聚、物流企業and集聚”中的任意一項或篇名中包含“物流園區and集群、物流園區and集聚”中的任意一項(均要求精確匹配)。截止到2014年年底我們篩選出440篇物流集群相關中文文獻,在這些文獻的關鍵詞中,物流集群(類)出現頻次高達208次,其中物流產業集群125次,物流集群21次,港口物流產業集群15次,物流產業集聚14次,物流企業集群14次,物流集聚區7次,物流集聚6次,物流產業集聚區4次,物流產業群1次,這也說明物流集群的概念、內涵與特征仍然不夠清晰,有待進一步的探討與規范。

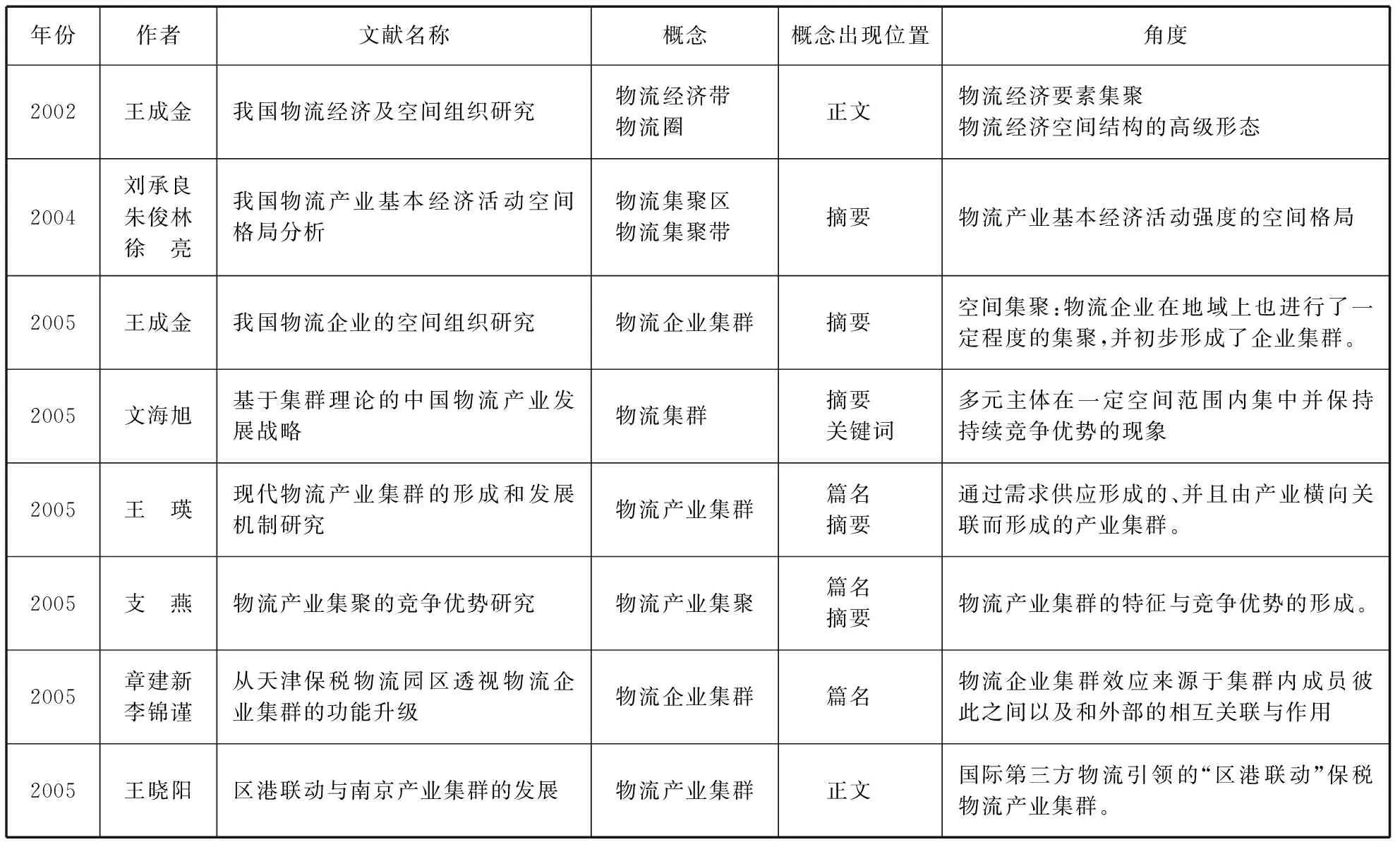

物流集群的研究在我國起步較晚,2005年及之前在文章中提及“物流集群”或相關概念的文章共有8篇[33-40]。從這8篇10年前的早期文獻可以看出關于物流集群的早期研究存在以下特點:(1)用詞較為混亂,含義差異較大。文獻中出現的相關概念有物流經濟帶、物流圈、物流集聚區、物流集聚帶、物流企業集群、物流集群和物流產業集群,甚至有些作者在同一篇文獻中使用了兩個概念。王金成、劉承良等人首先使用物流經濟帶、物流圈、物流集聚區、物流集聚帶,在含義上側重物流產業空間分布的不均衡特征,關注物流要素的空間結構;文海旭、王瑛、支燕、章建新等人傾向使用物流(產業/企業)集群的概念,在含義上側重物流企業等主體的空間集中,關注物流主體相互間的關聯。(2)上述概念多出現在摘要中,僅有3篇文獻在題名中出現,多數作者沒有給出概念的內涵和定義,僅有文海旭和王瑛做了簡單表述。

表1 物流集群概念的源起

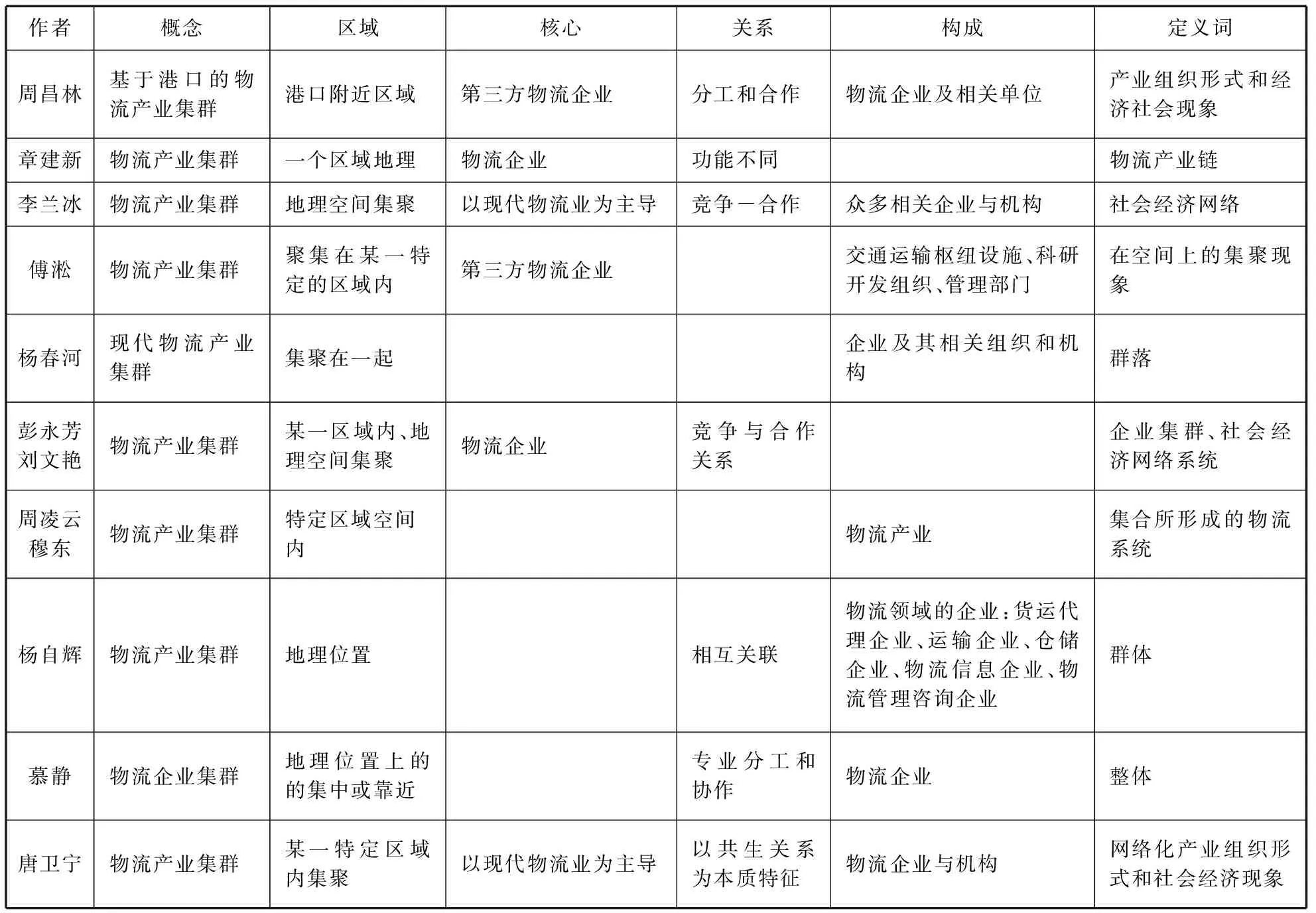

國內對物流集群概念界定的文獻有上百篇。為了探尋公認的物流集群的內涵,筆者按年均被引頻次對文獻作者進行了排序,識別出物流集群研究領域最具影響力的前20位作者,逐一翻閱他們的入選文獻,找到了10個關于物流(產業/企業)集群的定義表述[41-50]。逐一解讀這些定義,識別出其關鍵信息,匯總如表2所示。

從匯總表中可以發現多數定義均在區域、集群中的核心企業及其關系、主體構成等方面給出了清晰的表述,定義詞主要有現象、網絡、系統、群體、群落、整體、產業鏈等。由此,我們可以對物流集群的內涵進行初步歸納:物流集群作為產業集群大家庭中的一個成員,(1)由物流服務商和相關機構組成的群體,(2)地理上鄰近,(3)彼此相互聯系。

(四)物流集群概念辨析

波特對集群的研究在世界范圍內產生了廣泛的影響,根據波特(1998)的定義[19],集群是一組在地理上靠近的相互聯系的公司和關聯的機構,它們同處或相關于一個特定的產業領域,由于具有共性和互補性而聯系在一起。這一定義也得到經濟地理學者的接納。中國在20世紀90年代開始對集群研究進行跟蹤[51]。國內學者王緝慈深受波特思想的影響,在集群理論的引入和推廣方面做出了重大貢獻,她也曾(2006)闡述產業集群概念的本義:產業集群是一群在地理上鄰近而且相互聯系的企業和機構,它們具有產業聯系而且相互影響。通過聯系和互動,在區域中產生外部經濟,從而降低成本,并在相互信任和合作的學習氛圍中促進技術創新[52]。

通過對比可以看出,國內學者對物流集群的定義高度相似于波特給集群所下的定義“在某一特定產業領域中相互聯系的公司和研究機構在地理上的集聚”,最大的不同是強調了物流集群的核心是物流企業,并明確了物流集群的成員構成及相互關系,定義詞的選用(現象、網絡、系統、群體、群落、整體、產業鏈)則反映出物流集群內涵的豐富性和研究者視角的多元化。正如同波特的定義被指出缺乏地理上清晰的邊界一樣,上述物流集群定義中雖然強調了在某一“區域”或“地理”或“空間”上的“集聚/聚集/集中/靠近”,但卻仍然難以使其邊界清晰起來,這一彈性表述因為缺乏可操作的衡量指標從而無法用來衡量物流集群的現實存在。

表2 物流集群定義的歸納

謝菲是一位高度關注物流實踐的學者,歷經多年考察和調研,遍訪世界各地(尤其是西方發達國家)的物流集群,形成了豐富而直觀的印象,“一個物流活動集中度非常高的地區”,謝菲的定義既傳統又有新意。一方面,這一表述極為傳統和中庸,看似涵蓋極廣卻又忽略了物流集群大量的本質屬性。王緝慈曾明確指出:“傳統的產業集聚理論具有僅僅將企業集聚區域作為企業的經營地點的涵義 (site of operation) ;而新的集群概念具有作為企業的互動地點的涵義(site of interaction) ,通過互動而促進創新,既包括高技術的創新,也包括‘低技術的創新’甚至‘無技術的創新’”[53]。謝菲的這一定義恰恰來自于傳統的產業集聚理論,既未提及集群的主體構成也未體現主體間的關系,忽略了集群的“作為企業的互動地點”的含義。另一方面,該定義附帶了“雙因子標準”來衡量物流活動的集中度,是對區位熵方法的修正與發展*區位熵方法是產業集聚測度的重要方法,該方法也經常用于物流業集聚的定量研究。,也讓物流集群的識別有了定量依據,頗具新意。但書中并未明確參考性標準,其可操作性尚待檢驗。

(五)物流集群的內涵

物流集群的定義眾多,通過對集群現象的觀察和思考,歸納定義,結合產業集群的經典理論,可以進一步明確物流集群的內涵。

1.物流活動聚集的空間區域

彼此鄰近的主體才能形成一個集群,物流產業同樣如此。通過觀察各主城區物流企業網點的空間分布圖,明顯感覺到它的分布不是均質的,存在多個網點集中在某個較小的地理空間上的現象[54]。值得注意的是物流集群的地理鄰近的界定是有一定難度的,現實中的物流集群一般是不設圍墻的,活動地域也不一定完全連接在一起。在一個城區范圍內,散布在交通要道出入口的若干物流企業可以稱為鄰近;在省域或更大區域范圍內,集中分布于一個城市的物流企業也可謂鄰近。

謝菲認為物流集群沒有明確的邊界,沒有中央權威式管理,而物流園區的所有權和地理邊界非常明顯,認為園區和集群是不同的。對此,筆者并不認同。西方發達國家的集群大多是自發形成的,發展中國家有所不同,尤其是在中國,經濟高速增長,物流活動在的自發集聚隨著城市的擴展而迅速消亡,取而代之的是政府規劃的數量眾多的物流園區。從地理鄰近的角度來講,“沒有明確邊界”的鄰近和園區內的鄰近并無本質不同。物流園區都有開發機構,但我們注意到這些機構并不是中央權威式管理,相當多的開發機構甚至不參與物流活動,園區內的物流企業擁有充分的經營自主權。另外,謝菲反復贊譽的西班牙薩拉戈薩物流集群本身就是以近年來開發的PLAZA物流園為核心部分構成的。所以,物流集群與物流園區的最大區別不應該是有無明確的地理邊界和所有權。

“物流集群”進入了政府研究報告甚至正式文件,更見諸于物流學科的專著和研究論文中(國內學術界對物流集群一詞使用頻率較高,在政府文件或報告中也偶爾提及),但在現實特定實體的稱謂中幾乎不用該名稱,使用較多的則是物流園區、物流中心、物流基地、物流地產及集成物流服務功能的交易中心,其中物流園區一詞使用頻率最高。目前物流集群在地域上主要表現為物流中心和物流園區兩類,而且這兩類集群也符合國際物流發展規律。物流中心和物流園區的根本屬性是一種基礎設施,但這種基礎設施吸引了大量的物流企業在此布局,物流中心和物流園區便形成了物流企業和物流活動的空間載體,也即形成了集群。分析物流中心和物流園區,在一定程度上就是分析物流企業集群[35]。這種認識在國內得到普遍的認同:有一些學者們認為物流園區是一種特殊的產業集群[39],是物流專業化、規模化、協同集約發展的區域[55],將物流園區看成是物流集群的初始形態,是同一事物發展的不同階段[56]。擁有完備的物流基礎設施, 分工協作關系明確, 競爭優勢明顯的物流園區是物流產業集群的表現形式[45]。我國以開發區、保稅區、港口、機場以及傳統物資儲運企業為軸心,已經形成一些頗具規模的物流中心和物流園區等物流企業集群[50]。

2.物流企業為核心的多元主體

產業集群總是由若干企業和相關機構組成的,物流集群也不例外。眾多的物流企業是物流集群最為重要的構成主體。伴隨著物流需求產業的空間布局的形成與調整,當前大多數物流集群被人為催生,屬二次系統,集群的形成、演化和治理除了市場手段外還需要大量的政府引導和其它相關機構的協調與配套,因此物流集群的主體必然多樣。總的來說,物流集群的行為主體包括以下三種。

企業。包括物流服務提供商和輔助型服務商。物流服務商主要有以運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本活動以及將它們根據實際需要進行有機結合的活動作為其核心業務的專業性物流企業,在集群內開展配送作業活動的零售商、制造商、配送商,以及物流業務占重要地位的實業型公司以及物流基礎設施運營商,物流裝備提供商(如托盤運營商,物流裝備租賃商等)。輔助型服務商包括金融、法律、咨詢、廣告等方面的服務提供商。謝菲認為物流集群包括三種主要類型的企業:(1)提供物流服務的企業,如第三方物流、運輸、倉儲、貨代、報關行等;(2)企業物流,如零售商、制造商(在許多情況下是售后零部件)和分銷商的配送運作;(3)為物流企業服務的企業,如提供卡車維修、物流軟件、法律事務、物流金融等業務。

機構。機構有兩類:一類是提供知識的機構,另一類是為行為主體提供服務的機構,前者是與物流產業密切相關的專業性科研機構和大學、職業學校、物流技術創新中心、物流技術標準機構等;后者為服務機構,包括促進企業之間互動,企業和科教機構之間互動以及合作的政府機構和中介服務機構等,如商會、物流行業協會等。

政府。把政府作為物流集群的行為主體是有爭議的。當政府以園區管委會的方式參與物流集群管理的時候就應該被視為集群的行為主體。在物流集群中,政府扮演著強大的職能角色:包括形成物流資產的角色(如通過公共投資建設大規模共享型基礎設施,土地使用許可與規制,通過激勵、補貼、稅收等方式吸引民間投資,出臺鼓勵物流發展的法律和規范,政府效率,可持續發展等)和集群關系的調解者(mediation,如內部集群治理與管轄,集群間的合作、針對公司和外國政府的營銷推介、發展國際貿易往來、開展會展活動等)。

3.主體間聯系廣泛,合作關系至關重要

企業在城市的地理鄰近并不必然形成產業集群[52]。聚集在一起的物流企業要想成為物流集群還必須實現組織鄰近。有聯系才有合作,有合作才有集聚效益。物流集群是一個具有相對密集物流活動和強大物流服務能力的復雜經濟體,通過物流企業之間相互競爭、協同合作、共享資源和不斷創新,為供應鏈上下游企業提供多樣化、低成本、高效率的物流服務[25]。物流集群中的聯系形式多種多樣,有縱向聯系、橫向聯系、地理聯系,有直接聯系、間接聯系,有契約式的合作聯系和非契約的互補式業務分割。除了物流企業間的聯系也有物流企業與合作機構、輔助機構的聯系。豐富的聯系賦予了集群不竭的活力,促進了物流集群的業務創新、管理創新和服務創新。Sheffi(2012)、Rivera(2014)、Prause(2014)格外強調增值服務,認為這項功能是物流集群創造價值的源泉,也是其與一般產業集群的本質區別[25-26,57]。

謝菲對物流集群內的企業進行了分類,事實上,這些企業間也存在著產業鏈關系[58]。物流產業鏈包括4個類型主體:物流供應商,如區域運輸公司、長途運輸公司、儲存企業、裝卸公司;物流生產者,如第三方物流公司;物流消費者,如工業企業、商業企業、家庭等;為上述物流企業提供服務的相關企業和機構,如卡車維修業務、軟件提供商、專業律師事務所、國際金融服務等。

當前世界流行的集群概念和理論是在發達工業化國家某些區域的歷史經驗基礎上提出的,而發展中國家工業化初期的所謂集群與此有天壤之別,甚至大相徑庭[59]。理想的集群是個動態的概念,物流集群的形態也固然應該是個多元化的存在。物流活動、物流企業集中到集聚區是為了尋求集中以后的資源共享和網絡建設帶來的規模效益。不管現實中的形態用的是什么名稱,只要順應了發展趨勢、符合物流集群的本義都應該算作物流集群。

三、基于產業屬性的物流集群特征分析

特征指某一事物自身所具備的特殊性質,是區別于其他物質的基本征象和標志,一事物異于其他事物的特點。物流產業具有獨特的自身屬性,而這些屬性決定了物流集群除了具有產業集群的一般特征外,還應具有一些獨有的特征。

(一)物流產業的屬性

1.物流業的產業地位

2014年6月11日,國務院常務會議討論通過了《物流業發展中長期規劃》,規劃指出物流業是融合運輸、倉儲、貨代、信息等產業的復合型服務業,是市場經濟發展的必要條件,具有基礎性、戰略性作用,在經濟社會發展中發揮著重要作用。研究表明物流業區位熵與三一產業比高度線性相關[60],伴隨著產業高級化進程,物流業集聚水平將持續提升。在這一過程中,物流業的產業地位勢必得到強化,物流業基礎性、戰略性作用將進一步顯現,對其他產業的支撐、滲透、融合將更加頻繁,實力雄厚的物流企業甚至成為供應鏈的主導者。物流增值活動的大量涌現就是這一規律發生作用的現實結果。

2.物流活動的運作屬性

物流產業是國民經濟中唯一解決供需時空矛盾的產業,物流活動在創造空間價值和時間價值過程中形成了諸多運作規律。持續深化的產業融合和網絡延伸使得物流企業運作活動表現出跨地域、多服務對象、網絡化等特點。跨地域的實體流動要求物流活動對區位條件非常敏感,良好的物流區位條件將大大降低跨區域流動的成本并顯著提升流動效率;多服務對象則決定了物流資源和物流服務能力的深入整合,既包括物流企業內的整合也包括企業間的整合;運營的網絡化已經遠遠超越單一物流企業網點空間布局的范疇,全球視野的物流網絡布局優化時代已經到來,網絡化賦予了不同節點和連線以不同的功能地位。

(二)物流集群的特征

1.區位選擇性

作為生產性服務業,提供的是無形的物流服務,但服務過程中始終圍繞著各種各樣的物品空間價值和時間價值的創造,對服務提供場所和相關設施、設備有特定要求,物流集群只能出現在經濟、交通等區位條件優越的地方。尤西·謝菲經過對世界范圍內的多個物流集群的系統研究認為地理因素是影響物流集群形成的首要因素,鹿特丹、新加坡、孟菲斯、薩拉戈薩等都有著得天獨厚的地理特性。《全國物流園區發展規劃(2013—2020年)》將物流園區布局城市分為三級,確定一級物流園區布局城市29個,二級物流園區布局城市70個。近三年來國家規劃的節點城市物流園區數量增長較快,其中一級物流園區節點城市的園區數量由2012年的279家增長到2015年的445家;二級物流園區節點城市的園區數量從2012年的165家增長到2015年的366家。國家布局節點城市的物流園區數量占全國物流園區總數的65%。第四次全國物流園區(基地)問卷調查結果顯示,交通便捷仍然是物流園區吸引企業入駐的首要條件,配套設施齊全、服務質量高、園區品牌好分別排在第二、三、四位。

2.設施依賴性

物流產業屬于生產性服務業,對基礎設施的依賴性較強,物流集群往往依托關鍵的基礎設施而逐漸形成。基礎設施往往包括兩個重要方面:物質性基礎設施——公用工程、水路作業基礎設施、陸路作業基礎設施、彼此連接相互影響的網絡型基礎設施(比如:公路、鐵路、內陸水道、機場和航線);配套性基礎設施——解決現金問題的金融基礎架構、信息化基礎設施、提供貨運燃料的能源基礎設施(如加油設備、燃料輸送設施等)、高端基礎設施。物流集群主要圍繞多式聯運貨場、港口和機場等這樣的大型運輸整合中心發展,并利用大型運輸工具將這些中心乃至集群連接成網。新加坡通過港口和機場保證每年5000多億美元的商品順利流經。

3.需求驅動性

物流集群發展的原動力是物流需求,雖然物流集群可以反作用于物流需求,通過降低物流成本、提升物流服務以吸引更多物流需求,但物流集聚的形成一定依賴于持續的物流服務需求。物流需求包括但絕不僅僅限于本地的物流需求,物流的必經之地也許就是物流集群最理想的誕生地。薩拉戈薩、萊比錫等一些欠發達地區城市,本地經濟并不發達,憑借區位優勢和區外物流需求快速成長為歐洲重要的新興物流集群。物流需求的大小決定了物流集群的規模,物流需求的豐富性決定了物流集群企業聯系的復雜水平。

4.資源多樣性

物流集群是以區位資源、基礎設施資源、產業需求資源和政策資源等多種共享性資源吸引物流企業及各類相關機構扎堆聚集而形成的,在特定的區域內共享性資源與企業、機構的私有資源之間形成互動、依存關系,從而影響甚至決定了物流集群多元主體的關系狀態。

5.信息支撐性

現代物流是以信息技術為支撐的,物流集群運作過程中會產生海量信息流。信息是物流服務需求的表現,是物流運作的產物,是物流企業為客戶提供的增值服務,也是物流集群得以協同的媒介。在物流集群內部和物流集群之間都應該有著完善的信息處理平臺。新加坡物流公司基本實現了整個運作過程的自動化,現代信息技術設備齊全。新加坡政府的“貿易網絡”系統,實現了企業與政府部門之間的在線信息交換。同時,物流企業都斥資數百萬美元建成了電腦技術平臺。通過公司的技術平臺,客戶隨時可以了解所托運貨物當時的空間位置、所處的運送環節和預計送達的時間。

6.功能層次性

按照空間經濟學的空間自選擇理論,各項物流資源的選擇性流動必然導致分層現象,使得物流集群呈現出規模與效率的巨大分化。物流集群間存在合作、協同等治理方面的需求。從供應地到接收地的空間位移是物流服務的核心內容,因此,物流服務運營商只有通過與區域性物流節點(物流園區、物流中心等區域內物流集群)的設施運營商、物流運營商、信息服務商等各方面的協調與合作,才能有效地實現跨區域的物流客戶服務,才能提高物流服務商的服務效率和效益,降低物流成本,提高物流產業的整體服務水平和效率。網絡協同是作為物流節點的物流集群之間最本質的關系。在網絡協同運作的要求下,每個物流集群都會有其獨特的物流功能結構,輻射范圍有大有小,集群之間存在明顯的層次差異,這是市場的需要,也是競爭中共生的必然。

四、物聯網環境下物流集群的發展趨勢

《物聯網“十二五”發展規劃》明確指出:物聯網已成為當前世界新一輪經濟和科技發展的戰略制高點之一,發展物聯網對于促進經濟發展和社會進步具有重要的現實意義。以信息技術的廣泛應用為基礎,強化資源整合和物流全過程優化被認為是現代物流區別于傳統物流的最本質特征。物聯網技術的快速發展為現代物流提供了強大的信息技術支持,現代物流則成為物聯網應用的重點領域,智慧物流被列入物聯網九大重點領域應用示范工程,在規劃中提出了“建設庫存監控、配送管理、安全追溯等現代流通應用系統,建設跨區域、行業、部門的物流公共服務平臺”等多項任務。物聯網為現代物流帶來了深刻的變革,物流集群的發展也深受其影響,在物聯網環境下,物流集群已經表現出若干新的發展趨勢。

(一)高效率集成化的跨企業運作成為主流

在物聯網的推動下,物流集群內部企業間協同合作、共享資源的技術障礙不復存在,供應鏈、服務鏈上企業間的信息溝通實時進行,物流設施、設備的使用情況清晰可視,企業間的運作指令依據物流全過程優化原則由系統自動生成,跨企業的高效率集成化物流運作將成為物流集群提供物流服務的主流模式。物流集群的運作優勢將進一步顯現,低成本、高效率的競爭優勢不斷強化,企業間的相互競爭主要表現為發現新需求、創造新服務、開創新模式等一系列持續不斷的創新行為。

(二)依托樞紐城市的多園區物流集群大量涌現

在物聯網環境下,智慧物流與智慧城市將協調發展,基于園區的物流集群向依托城市的物流集群演化。新興市場快速發展會催生更多的物流集群,新的運輸通道及貿易線路的拓展將加速全球物流集群布局的調整。在樞紐經濟、通道經濟的作用下樞紐城市的物流地位進一步加強,把區域干線運輸、節點物流資源聚集,將分撥運輸和終端配送組成一個有機的系統,城市將形成多個物流園區(包括物流中心、物流基地、港口、公路港、航空港等)在基礎設施和專業細分物流方面差異化發展格局,園區邊界弱化,借助物聯網多個物流園區緊密連接,協同運作,大幅提高樞紐城市物流服務能力,為區域產業鏈和全球供應鏈提供強大支撐。

(三)跨區域的網絡化物流集群模式將成為現實

伴隨著全球經濟一體化的進程,我國正深度融入到國際經濟大環境中去,國內物流與國際物流的界限變得模糊,跨國界的物流集群將成為必然,國際國內銜接一體化的物流集群呼之欲出。跨區域選址,甚至將物流園區建到國外,借助物聯網實現跨區域、跨國界的物流園區互聯互通,通過干線的運輸銜接,可以打造網絡化的集群模式[61]。網絡化物流集群體現了物流活動的本質規律,是對全球經濟一體化的主動順應,是物流集群發展的高級形態。

五、結束語

前面我們提到,物流集群(類)術語很多,如物流產業集群、物流企業集群、物流產業集聚、物流集群、物流集聚等等,概念混用現象很普遍,也有很多作者比較這些類似概念并試圖給出更加清晰的邊界。筆者認為所有該類概念雖然在側重點上略有差異,但在要素構成上都突出了物流企業(活動)在區域(地理)上的集聚,暗含了相同的競爭優勢,作為發展戰略則具有相同的目標指向,用“物流集群”涵蓋其他類似概念應該是最為全面和恰當的。

產業集群可以看作是一種客觀存在的經濟地理現象,也可以看作是對這種現象的經驗總結,還可以看作一類產業空間組織。集群或群集可作為區域經濟發展戰略,更應作為認識區域經濟的思維方法,即把某區域的發展視為地理集聚而相互依賴和合作的企業和機構共生共榮的過程[59]。同樣的道理,物流集群也擁有若干個側面:一群共生、互補的物流企業及相關機構的集合,這個集合所存在的一個特定的地理區域,特定區域上一種物流企業協調運作的現象,一個物流及相關機構互動關系持續演進的過程,等等。我們完全可以根據現實的語境和需要選擇合適的視角。

物流集群不是一個靜態的存在,從物流企業、物流服務功能在特定地理位置上的集聚,到物流服務商及相關機構的競爭、博弈,再到物流集群的網絡協同,伴隨物流需求的變化而不斷調整,物流集群是一個動態演化的過程。物流集群的形成受優越的交通區位、分化的物流需求、以資源集成為基礎的物流合作、制度分割和良好的運作模式等多種因素的影響,隨著集群系統圈層的發育物流集群的發展過程表現為醞釀期、萌芽期、發展期、成熟期、更新及演進等五個時期[62]。

盡管工業園區中的企業地理鄰近和產業集群的集聚具有某種程度上的同一性,但這兩組概念的來源完全不同[63]。在中國物流集群最主要的存在形態應該是數量眾多的物流園區,但物流園區并非必然地發展成為物流集群。無論是地方政府還是園區開發商,在軟硬兼施地將物流企業請到園區后一定要牢記:要想發揮園區的集群效應就需要把園區培育成真正的物流集群,以物流集群的三個內涵為目標,以物流集群的六項特征為標尺,以物流集群發展趨勢為指引,促進分工合作、推進資源整合、不斷開拓創新,方能做到方向不迷失,道路不迂回,充分利用物流集群的綜合優勢,將現代物流業顯著的經濟效益和社會效益發揮到極致。

[1] Lazzeretti Luciana, Sedita Silvia Rita, Caloffi Annalisa. Founders and disseminators of cluster research[J]. Journal of Economic Geography, 2014(1): 21-43.

[2] Marshall, A. (1920) Principles of economics. revised edn. London: Macmillan; reprinted by Prometheus Books, 1st edn., 1890.

[3] Smith, A. (1776) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. London: Strahan and Cadell.

[4] Schumpeter, J. (1934) The Theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[5] Weber, A. (1909) Theory of the location of industries. C. J. Friedrich (Transl.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

[6] Coase, R. H. (1937) The nature of the firm. Economica, 4: 386-405.

[7] Hoover, E. M. (1937) Location theory and the shoe leather industries. Harvard, MA: Harvard University Press.

[8] Hoover, E. M. (1948) The location of economic activity. New York: McGraw-Hill.

[9] Hotelling, H. (1929) Stability in competition. Economic Journal, 39: 41-57.

[10] Perroux, F. (1955) Note sur la notion de pole de croissance. Economie Appliqueé, 8: 307-320.

[11] Stigler, G. J. (1951) The division of labor is limited by the extent of the market. Journal of Political Economy, 59: 185-193.

[12] Chandler, A. D. (1962) Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise. Cambridge, MA: The MIT Press.

[13] Arrow, K. J. (1962) The economic implications of learning by doing. Review of Economic Studies,29: 155-173.

[14] Williamson, O. (1975) Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications. New York:The Free Press.

[15] Freeman, L. C. (1979) Centrality in social networks: conceptual clarification. Social Networks, 1:215-239.

[16] Scott, A. J. (1988) New Industrial spaces: Flexible production organization and regional development in North America and Western Europe. London: Pion.

[17] Storper, M. (1995) The resurgence of regional economies, 10 years later. European Urban and Regional Studies, 2: 191-221.

[18] Harrison, B. (1992) Industrial districts: old wine in new bottles? Regional Studies, 26: 469-483.

[19] Porter M. Clusters and the new economics of competition[J]. Harvard Business Review, 1998, November/December.

[20] Porter, M. E. (1990) The competitive advantage of nations. New York: Free Press.

[21] Porter, M. E. (2000) Location, competition and economic development: local clusters in the global economy. Economic Development Quarterly, 14: 15-31.

[22] Krugman, P. (1991) Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy,99: 483-499.

[23] Bart W Wiegmans, Enno Masurel , Peter Nijkamp. Intermodal freight terminals: an analysis of the terminal market [J]. Transportation Planning and Technology.1999(23):105-128.

[24] Elbert R R, Sch?nberger. Logistics Clusters—how regional value chains speed up global supply chains[M].Publications of Darmstadt Technical University Institute for Business Studies.2008:233-245.

[25]Sheffi Y. Logistics cluster:delivering value and driving growth[M]. MIT press.2012.(尤西·謝菲 著, 岑雪品, 王微譯. 物流集群[M]. 機械工業出版社, 2015年9月.)

[26]Rivera Liliana. Logistics clusters: prevalence and impact[D]. MIT.2014.

[27]Van den Heuvel, De Langen, Van Donselaar, Fransoo. Proximity matters: symergies through co-location of logistics establishments[J]. International Journal of Logistics Research & Applications.2014,17(5):377-395.

[28] Waldheim C, Berger A.logistics landscape[J]. Landscape Journal, 2008. 27( 2): 219-246.

[29] PremChhetri Tim Butcher Brian Corbitt .Characterising spatial logistics employment clusters[J]. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 2014. 44 (3): 221- 241.

[30] Christopher Lindsey, Hani S, Mahmassani, Matt Mullarkey, Terry Nash, Steven Rothberg. Regional logistics hubs, freight activity and industrial space demand: econometric analysis [J]. Research in Transportation Business & Management 2014 (11): 98-104.

[31]GunnarPrause. Sustainable development of Logistics Clusters in green transport corridors [J]. Journal of Security and Sustainability Issues.2014. 4(1): 59-68.

[32] Notteboom T, Rodrigue JP. Inland terminals within North American and European supply chains[J]. Transport & Communications Bulletin for Asia and the Pacific.2009(78).

[33]王成金. 我國物流經濟及空間組織研究[D].遼寧師范大學, 2002.

[34]劉承良,朱俊林,徐亮. 我國物流產業基本經濟活動空間格局分析[J]. 資源開發與市場, 2004(3): 170-172.

[35]王成金. 我國物流企業的空間組織研究[D].南京師范大學, 2005.

[36]文海旭. 基于集群理論的中國物流產業發展戰略[D].武漢大學, 2005.

[37]王瑛. 現代物流產業集群的形成和發展機制研究[D].華東師范大學, 2005.

[38]支燕. 物流產業集聚的競爭優勢研究[J]. 經濟與管理研究, 2005(3): 39-42.

[39]章建新,李錦謹. 從天津保稅物流園區透視物流企業集群的功能升級[J]. 中國物流與采購, 2005(21): 44-46.

[40]王曉陽. 區港聯動與南京產業集群的發展[J]. 改革與開放, 2005(11): 38-39.

[41]周昌林. 基于港口的物流產業集群形成機理與政府作用研究[J]. 商業經濟與管理, 2006,(11): 11-14.

[42]章建新. 析區域經濟發展中的物流產業集群功能[J]. 經濟問題, 2007(1): 119-121.

[43]李蘭冰. 物流產業集群的信任機制研究與政策啟示[J]. 商業經濟與管理, 2007(10): 16-22.

[44]傅淞. 我國物流產業集群形成機理研究[J]. 中國集體經濟(下半月), 2007(2): 71-72.

[45]楊春河. 現代物流產業集群形成和演進模式研究[D]. 北京交通大學, 2008.

[46]彭永芳,劉文艷. 河北省物流產業集群的發展模式研究[J]. 物流工程與管理, 2009,(2): 20-22.

[47]周凌云,穆東. 區域物流系統的協同演化研究[J]. 北京交通大學學報(社會科學版), 2009(2): 26-31.

[48]楊自輝,鄧恩,林安源. 湖南物流產業集群系統發展研究[J]. 經濟地理, 2010(3): 426-430.

[49]慕靜. 物流企業集群服務創新行為演化模型及案例分析[J]. 商業經濟與管理, 2011(9): 5-11.

[50]唐衛寧,徐福緣. 物流產業集群共生發展影響因素實證研究[J]. 中國流通經濟, 2012(4): 25-29.

[51]王緝慈. 關于中國產業集群研究的若干概念辨析[J]. 地理學報, 2004, (S1): 47-52.

[52]王緝慈,譚文柱,林濤,等. 產業集群概念理解的若干誤區評析[J]. 地域研究與開發, 2006,(2): 1-6.

[53]王緝慈,王敬甯. 中國產業集群研究中的概念性問題[J]. 世界地理研究, 2007,(4): 89-97.

[54]賈興洪. 河南省物流企業網點空間集聚的實證研究[J]. 河南科技學院學報, 2013,(9): 10-12.

[55]梁世翔. 基于ITS的物流園區協同研究[D].武漢理工大學, 2007.

[56]周通. 論物流集群與我國物流園區的發展模式[D].對外經濟貿易大學, 2007.

[57]GunnarPrause. Sustainable development of logistics clusters in green transport corridors [J]. Journal of Security and Sustainability Issues.2014. 4(1): 59-68.

[58]湯國生. 城市物流產業集群的集聚機理[J]. 中國流通經濟, 2014(4): 65-69.

[59]王緝慈. 超越集群:中國產業集群的理論探索[M]. 科學出版社,2010年4月.

[60]賈興洪,海峰. 物流業空間集聚度與產業結構的關聯分析——以河南省18地市為例[J]. 蘭州學刊, 2015,(2): 178-183

[61]汪鳴. 城市物流創新方向與任務——在2016全國物流園區工作年會上的主題演講[EB/OL]. 中國物流學會, 2016-07-18.

[62]賈興洪. 物流園區企業集群系統的構成及演進[J]. 中國市場, 2007,(23): 55-56.

[63]王緝慈. 產業集群和工業園區發展中的企業鄰近與集聚辨析[J]. 中國軟科學, 2005,(12): 91-98.

(本文責編:海洋)

An Analysis on Connotation and Features of Logistics Cluster

HAI Feng, JIN Xiao-ping, JIA Xing-hong

(SchoolofEconomicsandManagement,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)

In the background of the global economy highlighting the downside risks, the logistics cluster has a unique competitive advantage and significant economic and social benefits. However, the connotation and characteristics of logistics cluster are not clearly known, which seriously affects the healthy development of logistics cluster. This paper begins with the review of the theory of industrial cluster, combined with its own properties of the logistics industry, reveals the connotation of the logistics cluster, clears its unique characteristics, andanalyses logistics cluster’sthe trend of development under the environment of Internet of Things.

logistics cluster; logistics park; connotation; features; IOT(Internet of Things)

2016-05-21

2016-07-22

海峰(1962-),男,遼寧沈陽人,管理學博士,教授,博士生導師,研究方向:區域物流、物流與供應鏈管理。

F252

A

1002-9753(2016)08-0137-12