基于ARCS動機設計模式的教學設計

游洪瀅

1引言

教育心理學定義動機是由于滿足某種需要而引發的直接推動個體行為、保持已引起活動并促使該活動朝某一目的以滿足需要的內部心理傾向.學習動機是動機中的一種,是指個體由一種學習目標或對象引導、激發或維持學習活動的內在心理過程或內部動力.學習動機影響著學生學習的主動性,與個人的學習目標有著緊密聯系.教育研究發現學習動機具有加強學習的作用.教師在教學過程中應注重激發學生的學習動機,促進學生的主動學習,提高學習效率.ARCS動機設計模式是美國心理學教授約翰·凱勒(J.M.Kell)于1983年創立的.他提出影響學生的學習動機的四個主要因素,即注意(attention)、相關性(relationship)、 自信心(confidence)、 滿意(satisfaction),簡稱 “ARCS”.ARCS 動機設計模式的四個要素沒有主次之分,也缺一不可,它們在教學設計過程的運用應該是一個循環的過程,整個流程如圖1所示.

首先要吸引學生對學習內容的注意,激發學習興趣,在教學過程中要適當地給予新奇性、變化性和不確定性的因素刺激;其次要促使他了解學習內容與他個人需要和目標有著極其密切的關系;再次是幫他克服困難,讓其感覺到自己有足夠的能力做好這件事情,從而激發信心的產生;最后要促使他體會到實現學習目標后的自豪感,這樣就能夠激起一個人的學習動機.

2教學設計

2.1教材分析

本節是在學習了光的傳播和光的反射的基礎上,對光的反射的延伸,是光學知識的重要組成部分,它與學生的生活實際聯系十分密切.教材在通過實驗探究得出平面鏡成像的有關知識后,注重引導學生運用所學的知識去分析解釋生活中的成像問題.體現出“從生活走向物理,從物理走向社會”的理念.

2.2學情分析

大部分學生對平面鏡成像有比較豐富的感性認識,教學上容易調動他們學習的積極性和主動性.但學生可能會存在一個誤區:“物體離平面鏡越遠像越小”.在實驗中,要讓學生通過觀察實驗現象把此問題糾正過來.這個階段的學生,雖然學習物理的時間不長,但是經歷過幾次實驗探究過程,具有一定的探究能力.

2.3教學重難點

教學重點:

(1)探究平面鏡成像的特點.

(2)平面鏡成像原理.

教學難點:

(1)探究平面鏡成像的特點.

(2)虛像的概念.

2.4教學過程

一、新課引入

演示實驗“澆不滅的蠟燭”來引入新課:中間一塊玻璃板,玻璃板后是一水杯,玻璃板前是點燃的蠟燭,在水杯后放一截蠟燭(注意兩只蠟燭距玻璃板的距離相等,兩只蠟燭關于玻璃板對稱,且兩只蠟燭大小相等).然后往水杯中倒水就能看見澆不滅的蠟燭.

學生對實驗現象感到驚奇,但是無法準確地解釋原因.

(設計意圖:實施注意策略,通過奇妙的實驗現象引入新課,激發學生的學習興趣.同時還能體會到玻璃板替代平面鏡的好處,為下一步實驗設計打下基礎)

二、實驗探究

1.平面鏡成像

教師拿幾個生活中常用的鏡子讓學生觀察,可以看到它們都是平的.用它可以照出人的“面孔”和各種各樣的“物體”,并與物體本身的形狀一樣.

教師指出像這樣表面平整光滑的鏡面叫做平面鏡,出現在鏡子里的“面孔”叫做像.我們把這種光現象叫做平面鏡成像.教師指出普通使用的鏡子是在磨平后的玻璃背面涂有銀,或涂錫和水銀的合金.物體放在鏡前時,物體即映于鏡中而可以看見.平靜的水面、拋光的金屬表面等都相當于平面鏡.

教師要求學生舉出生活中常見的平面鏡成像的例子.學生舉例:橋與其在水面的倒影.

(設計意圖:實施相關性策略,從生活實際入手,激發學生學習動機)

2.虛像

教師接著以“猴子撈月”的故事問學生,猴子為什么撈不到月亮?學生直接反應:水里的月亮是月亮的倒影,不是真的月亮,所以撈不到.

教師再用開始的實驗裝置,拿下后面的蠟燭,學生還可以看到玻璃后面的蠟燭,但是用光屏卻無法呈現.教師指出:物理學中把能呈現在光屏上的像稱為實像,不能在光屏上呈現、只能用眼睛直接看到的像稱為虛像.將玻璃板換成平面鏡,發現眼睛可以觀察到像但沒辦法在光屏上成像.

教師總結:物體通過平面鏡所成的是虛像.教師利用平面鏡再次演示之前的實驗,發現實驗不成功.學生發現,是因為換成平面鏡后,蠟燭的像透不過去,而玻璃板可以在另一側看到像,從而才有“澆不滅的蠟燭”的實驗現象.

(設計意圖:實施自信心策略和滿意策略,學生在教師的幫助下能解釋實驗現象,既獲得自信心也獲得自豪感)

3.平面鏡成像的特點

教師提出問題:平面鏡所成的像與物體的位置、大小有什么關系?

教師讓學生自行設計實驗方案,讓學生進行討論,并進行匯報.要求學生在討論時思考:(1)物體所成的像和物體在平面鏡的兩側,要如何比較大小?(2)如何記下像和物體的位置.

師生互動討論:

(1)教師:比較大小能不能像比身高一樣將兩個物體放在一起?

學生:不可以,將物移動之后像也沒有了,不能比較.所成像是虛像也不能移動.

引導學生想出可以用另一只等大的蠟燭去跟像進行比大小.

(2)教師:桌上給同學們提供了方格紙,可以怎么利用方格紙記下像和物體的位置?

學生:記下兩只蠟燭的位置,數格數就可以知道蠟燭和蠟燭的像到平面鏡的距離了.

學生根據前面的實驗,經過討論設計出實驗方案:將方格紙平鋪在水平桌面上,玻璃板垂直架在紙上,在玻璃板的一側立一支點燃的蠟燭,用另一只未點燃的蠟燭放在玻璃板像的位置,與像重合.描繪下蠟燭、玻璃板和蠟燭像的位置.

教師指出為了更清晰地看到“鏡”中的像,我們要求玻璃前的物體要盡可能的亮,所以環境要盡可能的暗.

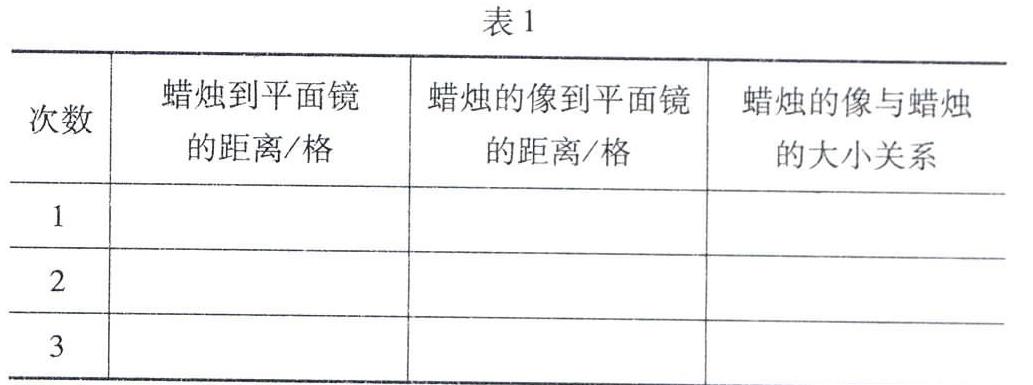

學生開始實驗,數據記錄在表1中.

進行討論交流,教師總結:大量的實驗證明,平面鏡所成的像與物體的大小相同,像到平面鏡的距離與物體到平面鏡的距離相等.利用數學中有關對稱的知識,將平面鏡成像的規律總結為:像與物體關于平面鏡是對稱的.

(設計意圖:通過實驗探究,讓學生經歷科學探究的過程,培養學生的觀察、分析及解決問題的能力.在這個過程中,通過問題吸引學生注意;通過互相討論,建立相關性;通過師生互動,形成自信心;通過總結交流,獲得成就感)

教師指出:為什么當人走向平面鏡時,會覺得像在“變大”?

教師提示:人眼觀察到的物體大小,不僅僅與物體的真實大小有關,而且還與“視角”密切相關.

學生想到:這是一種視覺效果,當人向平面鏡走近時,像與人的距離小了,人觀察物體的視角也就增大了,因此所看到的像也就感覺變大了,但實際上像與人的大小始終是相等的.

4.平面鏡成像的原理及光路圖

教師將實驗的裝置圖簡單地畫在黑板上,利用對稱,畫出蠟燭所成的像.并且強調,由于平面鏡所成的像是虛像,所以我們畫的像要用虛線表示.讓學生進行練習,并講評.

接著,教師提問:平面鏡中的像是怎樣形成的?

學生通過前面的學習已經知道:人眼能看到各種各樣的物體,是因為由物體發出的光或反射的光射入眼中,引起了視神經的感覺,并不是光從眼睛發出射向物體的.所以教師利用前面的作圖進行解釋.

平面鏡中的虛像是由射入人眼中的發射光線的反向延長線形成的.

教師強調:像的位置并不是呈在鏡子表面.平面鏡成像的原理也是光的反射.

3應用

提問:站在平面的湖水邊可以看到湖岸邊的景物在水中的倒影.這里的倒影與陽光下的影子形成的原理是否相同?為什么?強調“像”和“影”的區別.

介紹平面鏡成像的特點在生活及生產實踐中的應用,如牙醫檢查牙齒用的平面鏡,平面鏡使房間看起來更寬敞.同時指出,生活中如果平面鏡使用不恰當,也會造成不良后果,如光污染等.

讓學生課后閱讀信息窗并查閱有關彎曲鏡子的內容.

(設計意圖:讓學生體會物理知識在生活、生產中的應用,體現“從生活走向物理,從物理走向社會”)