結構功能主義視闕下民事執行權配置路徑探析*

●李欣紅 葉伶俐

結構功能主義視闕下民事執行權配置路徑探析*

●李欣紅 葉伶俐

【內容提要】 民事執行權配置路徑包括宏觀上權力配置于何種國家機構和微觀上在該國家機構內如何運行兩個層面。運用結構功能主義分析,在宏觀層面上,民事執行權配置于法院行使具有必要性和合理性;在微觀層面上,成立專門的執行審判庭,設立執行警務局,分別行使執行裁判權和執行實施權。

結構功能主義 民事執行權配置

黨的十八屆四中全會明確提出:“完善司法體制,推動實行審判權和執行權相分離的體制改革試點”,標志著“審執分離”體制改革向縱深方向發展。而“審執分離”的核心問題是民事執行權應如何實現合理配置。所有關于民事執行權配置路徑的爭論,其可行性和合理性都必須著眼于該權力運行功能的實現,通過權衡比較,以洞見正確的道路和方向,而社會學的結構功能主義理論無疑為此提供了可靠而有效的分析工具。

一、方法論前提:結構功能主義與民事執行權配置研究的契合

結構——功能研究路徑是廣泛運用于政治學和社會學的研究方法。它著眼于系統功能的實現與該系統結構之間的必然聯系,認為特定的結構是系統功能實現的載體,系統功能的充分有效發揮以其相應的合理結構為前提。

(一)研究方法和適用范疇的宏觀契合

結構功能主義視角下的權力分立的核心內涵是,不同的權力要依據適當功能之國家機構標準來劃分,以便決定何種國家事務應由何種國家機關負責,并應具備什么樣與之相適應的具體元素來承載。民事執行權配置,宏觀上講,首先要確定由哪一個國家機關來行使該項權力。從微觀上講,是指在某一個國家權力機關內部該由什么樣的具體部門和人員來承擔該項權力。這無疑跟結構功能主義從功能定位推導結構特征的研究方法是吻合的。同時,作為司法改革的重要內容,民事執行權的配置是個實踐性命題,注重實效性和可行性。而結構功能主義系統結構中的許多內在要素形態恰恰是司法改革中的具體標準,而且該方法論更傾向動用現有管理資源達到直接目標,可為司法改革實踐提供可操作性的研究結論。

(二)空間維度和內容種類相互聯系的靜態吻合

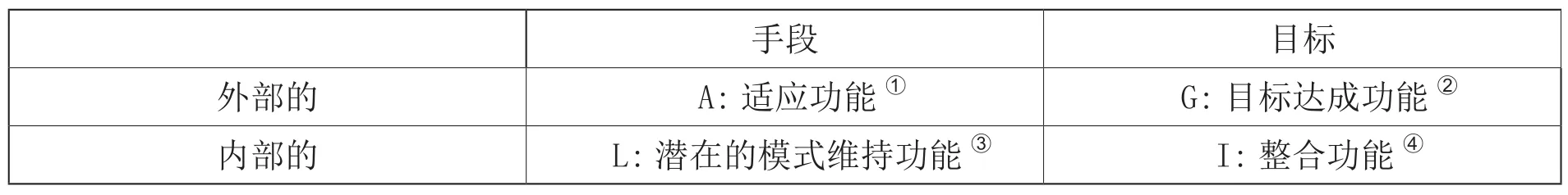

結構功能主義的代表人物帕斯森認為,社會系統之所以能保持有序的維持和延存,是由于其各個組成部分以有序的方式相互關聯,并對社會整體發揮著必要的功能,即“AGIL”模式。

①A(Adaptation)適應功能:是指社會系統對外部環境的適應,包括系統對外部環境的順應并以此作出變遷和系統在追求自身目標時對其外部環境的主動改造。②G(Goalattainment)目標實現功能:是指社會系統所具有的為目標的確立和實現而激發和調動系統中的能力和能量的功能。③L(Latency)潛在的模式維持功能:是指能量儲備于系統的過程,一旦系統得到更新,在成員交往中斷的期間內,仍存在著成員間對被維持的、系統的動機與文化的模式的義務。④I(Integration)整合功能:是指社會系統的連貫性和一體化的維持。

從整個社會系統的維系與運轉的宏觀角度講,執行上述表格中四種功能的子系統,分別是經濟系統、政治系統、社會共同體系統和文化模式托管系統。各個子系統必須從其他不同功能的子系統中獲得作用力和能量,才能更好地發揮自己獨有的功能。如果將執行權的運行看作一個獨立的系統,前文中的四個子系統同樣是支撐該立體框架的作用力系統:首先,在與經濟系統的作用方面,由于任何的法律問題歸根結底是由經濟基礎決定的,司法改革中民事執行權配置模式的探索亦須建立在這個基礎之上。同時,任何的權力配置都不得不考慮經濟效益原則,民事執行權的配置亦不例外。其次,在與政治系統的作用方面,如何在遵循政治與司法關系的一般規律中,探索獨立于政治又反作用于政治的司法完善模式,是司法改革中一個非常復雜的重大理論和實踐課題。民事執行權配置爭議的焦點便是該權力在法院與行政機關選擇分配的問題,對此的求解和論證自然離不開與政治系統的關系范疇。再次,在與社會共同體的作用方面,一個國家的社會秩序情況直接影響著這個國家法律功能的效果。因此,民事執行權的配置離不開對包括社會信用體系在內的社會問題的考慮。最后,在與文化模式系統的作用方面,法律制度具有文化的特征,又受到文化的影響。在民事執行權的運轉中,當然會受到文化價值理念的支持與規制雙重影響。

(三)結構張力與要素耦合相互調節間的動態耦合

結構功能主義認為,社會系統的各個子系統之間相互配合,同時又存在著一定的結構性張力,其耦合程度和張力消解機制是整個系統能否實現良性互動的關鍵。國家治理中的權力運行也是一個政治、經濟、社會、文化等多元因素耦合的系統。具體到民事執行權運行中,包括民事執行強制力與民事主體自由追逐市場利益最大化之間的張力,民事判決的自覺履行與社會信用體系間的張力,司法權威的培育與政治力量邊界間的張力等等。只有實現充分的耦合,才能更好地發揮各要素的價值功能和制度功效。另外,現代社會中,多元利益彰顯,任何組織和價值的存在都應當具有時代性和流動性。用結構功能主義的視角審視,可表現為要素的調節和系統的穩定。分析民事執行權配置路徑時,亦應根據權力運行的現狀和特點,注入新的系統要素,且各要素的行為邊界也須隨之進行動態調整。從這個角度上講,結構功能主義將為民事執行權配置中相關元素的改革創新提供獨特的分析視角和理論依據。

二、欲立先駁:對民事執行權宜配置于行政機關觀點的質疑

理論與實踐中關于是否要將民事執行權從人民法院分離出去,交由行政機關行使的爭論由來已久。對民事執行權應配置給行政機關的主要觀點,從不同的角度進行梳理和論證后,筆者認為,當下此種路徑選擇并不可行。

(一)對“民事執行權配置給行政機關符合其權力屬性”的駁斥

“權力的性質決定權力載體的組織構造和運作方式”,⑤張志銘:《法理思考的印跡》,中國政法大學出版社2003年版,第422頁。這無疑是結構功能主義的言內之意。但該觀點對執行權性質解析不當,導致結構尋求與論證失去正確的基礎。將民事執行權的性質劃定為行政權范疇,主要基于民事執行權的外在特征在一定程度上與行政權有相似之處,但這種“形式決定論”是不足取的。“那種認為強制執行行為屬于行政機能的見解是有必要進行反省的。”⑥〔日〕竹下守夫:《日本民事執行法理論與實務研究》,劉榮軍、張衛平譯,重慶大學出版社1994年版,第30頁。而且,民事執行權的權能劃分標準盡管不盡統一,但從內容上講,應該包括司法審查權能、執行命令權能、執行保全權能、執行措施實施權能、執行裁判權能、執行統一管理權能。⑦葛行軍:《科學配置民事強制執行權之我見》,載《人民法院報》2015年5月27日。這六項權能有機聯系,不可分割。僅以執行措施實施過程中外化表現出的某些特征為由主張執行權為行政權,明顯依據不足。

(二)對“執行權配置給行政機關有利于執行權功能實現”的異議

該觀點認為,“行政機關尤其公安機關具有比法院更強的執行力,法院在突發事件面前往往無能為力,應付暴力抗法類事件離不開公安機關的介入。”該觀點對民事執行權的功能理解粗糙片面,導致進行結構推倒時失去準心,論證過程中無法把握主要矛盾和次要矛盾。在民事強制執行過程中,根據遭遇障礙具體形態的不同,可以分為制度性障礙和非制度性障礙兩種基本類型。非制度性障礙主要表現為偶發性、非常規、無規律性的對抗與緊張,著重體現為障礙的個性。制度性障礙則主要體現為經常性、具有一定規律性和傾向性的矛盾與問題,更多體現的是障礙的共性。制度性障礙是造成目前民事執行難的主要原因,是執行權配置應考慮的基礎性依據。而上述觀點中將民事執行權由法院行使的局限應屬于非制度性障礙,并不是引起執行權從法院向行政機關移轉的充分理由。

(三)對“執行權配置給行政機關有利于實現權力制約與監督”的商榷

“結構功能理論追求的是結構與功能的統一,把社會整體的一致性以及在此基礎上各個系統的均衡與和諧作為理論的落腳點。”⑧劉潤忠:《試析結構功能主義及其社會理論》載《天津社科》2005年第5期。對于權力運行系統而言,“在今天的世界上,所有發達的政治系統中都包含著一個功能強大的司法機構。…合理的司法機構和強大的司法功能既是政治民主化本身的要素之一,更是政治制度化的最為集中的表現。”⑨程竹汝:《司法改革與政治發展》,中國社會科學出版社2001年版,第35頁。目前,在我國司法權相對于行政權而言,不是權力過大,相反處于明顯弱勢。如將民事執行權劃歸行政部門行使,只能加劇二者間的力量對比,導致法院對行政部門的制約和監督功能將進一步弱化,與我國建設社會主義政治文明和依法治國的總體目標背道而馳。

(四)對“執行權配置給行政機關有利于緩解執行難和司法公信不足”的追問

該觀點認為執行難問題已經成為影響司法公信力的重要方面,既然不被信任,不如交給行政機關行使。該種邏輯與“頭痛醫頭、腳痛醫腳,甚至頭痛斬頭”又有何異?在結構功能主義視角下,社會要保持一個穩定的秩序,不出現失范狀態,就要使社會道德成為個人人格的一部分,讓社會擁有共同的價值規范。”⑩趙長林:《教育與社會秩序》,載《教育理論與實踐》2003年第8期。執行難作為社會秩序失范的一種表現,其解決需要從價值規范層面考慮,建立長效機制,豈是單純將民事執行權剝離給其他機關所能根治?另外,從功能發揮與其載體的必然聯系來看,司法公信力與司法裁判的實現程度具有并發性、同步性和同質性,“民事執行是法律保持力量的重要途徑,民事執行權威是法律權威的關鍵載體”。?劉加良:《論民事執行權威的強化》,載《南京師大學報》(社科版)2008年第3期。將民事執行權交由其他部門行使,將徒增司法與社會之間矛盾的危險,對緩解司法公信力問題無益。

三、宏觀配置:民事執行權配置于人民法院的正當性解讀

結構功能主義運用到執行權宏觀配置研究形成三個方面的分析視角:根據執行權性質,為其確立正確的運行載體;立足民事執行權功能的充分實現,為其尋求最合理的權力配置結構;充分考慮民事執行權運行與當前司法國情中其他要素間的相互關系,為其選擇可行的現實路徑。從這三個方面看,將民事執行權配置給人民法院行使均具有必要性和合理性。

(一)從民事執行權性質出發的正向推演

正確界定民事執行權的權力性質是權力合理配置的前提和基礎。對此,目前學界有司法權說、行政權說、雙重屬性說、獨立權說、不確定說等。筆者認為,民事執行權從宏觀上定位為司法權較為適宜。主要理由在于:首先,從司法權的概念上講,只要某種國家權力的設置,其職能是為了社會秩序的矯正或服務于該職能,并具有司法權所獨特的不可訴性,那么,無論這種矯正社會秩序的國家權力在表面特征上有何差異,其實質仍具有司法權的功能,可納入司法權。?童兆洪:《民事執行權的理論構建》,吉林大學2004年博士論文,第67頁。民事執行權以國家強制力實現生效裁判文書確定的權利,在民事權利維護方面承擔著整個民事訴訟程序中社會秩序終極矯正者的角色。另外,從權力位階上講,執行權與審判權緊密不可分割,同屬司法權的下位權力。綜上,應將民事執行權納入司法權概念的開放性權力結構中,而法院是最典型的司法機關,將民事執行權交由法院行使,可以達到權力性質與權力載體結構的統一。

(二)從民事執行權功能著眼的反向論證

從充分發揮權力功能的角度,分析權力應在何種狀態、體制下運行,以及如何選擇或組織權力結構,是結構功能主義的另一基本視角。

1.基于效率價值的反向求解

民事執行權運行的目的決定了其權力配置模式首先要彰顯對效率功能的追求。法院較之其他機構,更能滿足執行權配置的效率功能。第一,從成本角度考慮,民事執行權保留在法院行使,可避免國家財政資源的再次耗損。同時降低社會由于心理沖擊和重新適應所造成的精神成本消耗,減少改革的阻力。第二,從收益的法律效果來看,若將民事執行權交給法院之外的其他機構行使,將增加審判機構與執行機構相互間的溝通協調難度;流程和環節的復雜性將增加執行的中間環節,延長執行周期,而且容易發生相互推諉扯皮,甚至是摩擦和沖突,降低執行工作效率。第三,從收益的社會效果來看,如果將民事執行權在法院外配置,將加大判決與執行相互脫離的風險,不僅無法實現權力配置所要解決“執行難”的初衷,相反會使“空調白判”問題更加凸顯,造成司法公信力的倒退。

2.基于公正價值的反向推導

民事執行是維護司法公正的最后一道防線。從帕斯森結構功能理論的外部理論出發,由于追求公正性與合法性是法院的基本傳統理念,較之其他機關,對民事執行權運行影響效果的差異不言而喻,民事執行權在不同系統中的適應后果也將大不一樣。另外,從事法律職業人員的數量、專業素質以及在本系統中的地位對比來看,法院明顯優于行政機關。由于民事執行實施權與執行裁決權在運行中往往相互交織,需要具有較高法律素養的人員從事,從更有利于公正價值實現的角度,將民事執行權配置于法院是更為合理的選擇。

(三)從司法國情角度的現實合理性分析

世界各國關于執行權配置模式存在著法院內配置模式、行政機關內配置模式、混合配置模式和專門執行法院配置模式等四種不同模式類型。但是,不同國家對此作出的不同選擇很大程度源于各國的國情和傳統歷史。我國執行權配置的模式,也離不開對司法國情的考量。從現實國情來看,在我國司法權之于行政權明顯弱勢地位的背景下,若將民事執行權劃歸行政部門,將加劇二者間的力量對比,使法院對行政權的制約與監督功能更加弱化。而且目前地方保護主義仍是影響民事執行權順暢運行的主要因素之一,將民事執行權劃歸行政部門,將為地方保護主義干預執行權提供更為便捷的途徑,勢必加劇執行難。從社會公共選擇的角度分析,將民事執行權從法院移除后,將弱化司法終局性的理念,公眾無方向地尋找司法救濟的替代品,將增加整個社會系統的負功能。

四、微觀配置:民事執行權在人民法院內部運行模式探尋

如果將民事執行權的運行視為一個獨立的系統,那么,一方面,應根據該權力的功能屬性來推見其結構性基礎,根據權能的不同方面來確定具體元素載體。另一方面,則要求通過其合理構建的內部元素推見其可以實現的社會功能,權力配置模型的建構要具有可行性。

(一)深化執行實施權和執行裁決權有效分離的基本思路

關于民事執行權的構造問題,理論界和實務界均存在多種觀點,主要有二元論、三元論、四元論等,但通說對民事執行權的權能劃分是由執行裁決權和執行實施權兩部分組成。筆者認為,可以在人民法院內部設立與同級人民法院的民事審判庭、刑事審判庭、行政審判庭等具有相同地位的執行審判庭,行使執行權能中具有裁決權性質的權力。整合人民法院執行局和司法警察機構,設立執行警務局,行使民事執行權中具有行政權性質的實施權和目前司法警察的職能,從而協調兩種不同的民事執行權能在效率與公正價值追求上的主次差異,滿足二者對運行程序的不同要求,實現對二者的有效管理。

(二)設立專門執行裁判庭和執行警務局的合理性

1.深入貫徹“審執分離”的客觀要求

根據結構功能主義中權力構造決定其載體組織構造和運作方式上的指導思想,執行裁決權和執行實施權的行使要形成兩個不同類型的系統。在目前執行權在法院外部進行分離配置尚不具有可行性的前提下,法院內部作出的這種分離無疑是較為徹底的“審執分離”模式。

2.深化執行權內分的可行之路

如果說設立專門的執行裁判庭是在現有審執分離模式下進行的優化選擇,那么,整合執行實施人員和現有的司法警察成立執行警務局,便是更具有突破性和前瞻性的思路,在此,著重利用帕斯森結構功能主義 “AGIL”模式求證其可行性。

第一,從適應功能(A)分析,系統所需具備的適用功能應當包括對環境的順應和系統對外部的積極改造兩個方面。在由外而內的順應性方面,《人民警察法》、《人民法院司法警察暫行條例》和最高人民法院《關于高級人民法院統一管理執行工作若干問題的規定》中關于司法警察可以采取強制措施和參與執行工作的明確規定,為執行實施權的警務化配置提供了法律依據。近年來,不少地方的司法警察通過多種方式和途徑參與民事執行工作,為執行警務化配置提供了實踐經驗。《俄羅斯聯邦執行程序法》和2002年俄羅斯新的《民事訴訟法典》關于將民事執行權中行政權屬性的部分交由司法警察行使的規定,為執行實施權警務化提供了域外經驗。在由內而外的改造力方面,現行法官行使強制執行權的做法,混淆了法官的職責。將執行實施權交由司法警察行使,可以糾正法官角色的錯位,有利于法院各個部門和人員各就各位,各司其職,將促進整個系統更順暢有序地運轉。

第二,從目標實現功能(G)分析,司法警察負責民事執行實施權能,更有利于對民事執行效率和公正價值的實現。一是可以縮小執行成本,提高執行效益。目前法院司法警察負責傳統性司法警務的工作量不飽和,造成司法警察人力資源浪費,增加了法院工作的公共成本。如果將司法警察機構和目前執行局中的執行實施人員進行一體化編制,能有效緩解當前執行力量缺乏和執行任務日益繁重間的矛盾,從而提高執行效率。二是可以增強執行震懾力。司法警察在遏制和化解強制執行中暴力抗法等矛盾激化情形時,往往能彰顯出強大的威懾力量和快速反應能力。三是可以加大執行力度。“在法院執行強制性與被執行人逃避性相互追逐的較量中,勝者取決于強制力度與躲避花招的力量對比關系”,?譚秋桂:《論民事執行當事人變化的程序構建》,載《法學家》2011年第2期。司法警察與法官相比,無疑可以改善這種力量對比關系,加大執行力度。

第三,從整合功能(I)分析,執行警務化改造可以起到人力資源整合和精簡機構的功能。隨著機構合并和人員減少,現有的車輛、械具、頭盔等物資裝備可以更集中使用,從而實現物力資源的有效整合。同時,執行工作的現實情況決定許多執行問題的解決單靠某個法院孤掌難鳴,司法警察實行半軍事化管理,是一支在法院內部自上而下的具有整體性的統一隊伍,執行警務局的設立,能夠在上下級法院間很好地實現垂直領導,有利于打破地方保護主義和部門保護主義,形成全國一盤棋的執行新格局。

第四,從模式維持功能(L)分析,執行警務化改造能夠增強執行“軟能力”,做到人盡其能,發生“1+1>2”的文化效應,為執行隊伍的健康發展提供思想保障。民事執行警務化改造,一方面可以有效調動司法警察的積極性,發揮其戰斗力強、政治素質好、隊伍年輕化的優勢。另一方面,可以充實執行隊伍,在緩解執行辦案壓力的同時,減輕原有執行人員的心理壓力,重塑其工作熱情,進而提高執行工作的效能。

(三)執行權微觀配置模式的具體設計

1.機構設置與職能劃分

成立與民事審判庭、刑事審判庭、行政審判庭等具有相同地位的執行審判庭,負責行使執行裁決權,包括申請追加、變更執行主體,執行異議、復議、執行申訴、執行異議之訴等案件的審查。將執行局與司法警察機構整合為執行警務局,行使執行實施權和司法警務權,具體包括:執行命令權、執行措施施行權、日常司法警務工作及對本級和下級執行警務局的事務管理權。

2.隊伍組成與身份定位

執行審判庭專司執行裁決權,其主體由法官組成是言內之意。執行警務局中的執行人員應定位為司法警察,從法官序列中分離出來。

3.管理體制與相互關系

在法院內部,執行審判庭和執行警務局要各自恪守權力邊界,相互支持又相互制約。執行警務局實行執行警務局長負責制,對外統一行使強制執行實施權,對內接受執行審判庭的監督。上下級執行警務局實行垂直領導。在最高法院設立執行警務總局,確立全國法院執行警務局統一領導、管理、指揮、協調模式。上級警務局可以運用任免、考核、評比、檢查等行政管理手段對下級警務局進行監督和制約,建立執行管理長效機制。

(作者單位:濰坊市中級人民法院)

責任編校:李超

*本文獲全國法院第二十七屆學術討論會二等獎,有刪節。