幾種烏龍茶香氣成分比較研究

嵇偉彬,劉盼盼,許勇泉,江用文,陳建新,尹軍峰

?

幾種烏龍茶香氣成分比較研究

嵇偉彬1, 2,劉盼盼3,許勇泉1*,江用文1,陳建新1,尹軍峰1

1. 中國農業科學院茶葉研究所,國家茶產業工程技術研究中心,浙江杭州 310008;2. 中國農業科學院研究生院,北京 100081;3. 湖北省農業科學院果樹茶葉研究所, 湖北武漢 430064

烏龍茶主要產于我國福建南部(閩南)、北部(閩北)及廣東和臺灣等地,不同產區烏龍茶具有獨特的香氣品質特征。本文選取不同產區有代表性的烏龍茶樣品,采用專家感官審評和頂空固相微萃取法(HS-SPME)結合氣相色譜與質譜聯用技術(GC-MS),進行了香氣感官品質審評和香氣成分分析。研究結果表明,烏龍茶香氣化合物主要包括醇類、酮類、醛類、酯類、碳氫化合物、酚類、含氮化合物等,但不同產區烏龍茶香氣組成存在明顯差異;反-橙花叔醇(40.96%)與α-法尼烯(20.00%)是臺灣高山烏龍茶的主要香氣成分;反-橙花叔醇(46.22%)、吲哚(15.20%)和α-法尼烯(23.01%)是閩南清香型鐵觀音的主要香氣成分;反-橙花叔醇(13.51%)、芳樟醇及其氧化產物(11.87%)和紫羅酮類物質(5.26%)是閩北水仙的主要香氣成分;而反-橙花叔醇(31.43%)和吲哚(35.83%)是廣東烏葉單樅的主要香氣成分。本文還分析比較了不同做青程度烏龍茶的香氣成分,同時探討了香氣成分含量與烏龍茶香氣品質間的關系。

烏龍茶;香氣成分;氣質聯用

烏龍茶是我國六大茶類之一,屬于半發酵茶,主要產于廣東、閩北、閩南及臺灣等地。烏龍茶因茶樹品種、做青程度、焙火程度等差異而呈現出獨特和多元的香型,深受消費者青睞。烏龍茶香氣研究一直是茶葉香氣研究的重點之一[1]。目前已知茶葉香氣物質多達700余種,主要包括醇類、碳氫化合物、酯類、酮類、酚類、內酯類、含氮化合物和醛類等。烏龍茶主要呈香物質包括:芳樟醇及其氧化物、苯乙醇、茉莉酮、烯基己醇、茉莉內酯、橙花叔醇、吲哚、法尼烯等[2-3]。對于烏龍茶香氣物質在加工過程中變化的研究報道諸多,但較多是針對單一品種烏龍茶香氣物質的縱向研究,而關于不同品種及不同產地烏龍茶香氣物質的橫向比較研究相對還較少。

目前,頂空固相微萃取(Headspace solid- phase microextraction, HS-SPME)法結合氣相色譜與質譜聯用技術(GC-MS)在茶葉香氣成分的檢測中應用廣泛,技術較為成熟。頂空固相微萃取(HS-SPME)具有結構及操作簡單,靈敏度高,無需采用有機試劑即可達到較好的選擇性與重現性,能客觀地反映樣品揮發性香氣物質的組成[4-6]。常規頂空固相微萃取多采用熱水浴模式使香氣物質盡可能得到完全萃取,本實驗通過模擬沖泡的方式萃取香氣物質,旨在客觀真實地反映感官審評時茶葉香氣成分含量的變化。

1 材料與方法

1.1 儀器與材料

手動SPME進樣器和50/30?μm DVB/CAR/PDMS固相微萃取頭,美國Supeclo公司;TRACE GC 2000型氣相色譜儀;TRACE DSQ氣質聯用儀,美國Thermo Finigan公司;HHS型恒溫水浴鍋,上海博迅實業有限公司醫療設備廠;自制改良頂空瓶(容積500?mL玻璃試驗瓶);MODEL PHS-3C pH測定儀,上海精密科學儀器有限公司。C6~C20正構烷烴混標、己酸順-3-己烯酯(含量大于98%),美國Sigma-Aldrich公司;無水氯化鈣、碳酸氫鈉等試劑為分析純。

供試用的烏龍茶樣品分別購自產地的茶葉市場,以錫箔袋密封,保存于4℃冰柜中待用。

1.2 頂空固相微萃取

準確稱取3?g茶樣放入萃取瓶中,加入150?mL沸水,靜置5?min,用網匙撈取葉底,然后將裝有50/30?μm DVB/CAR/PDM萃取頭(實驗前須在250℃老化15?min)的SPME手持器通過瓶蓋的橡皮墊插入到萃取瓶中,推出纖維頭,吸附20?min后,取出并立即插入氣相色譜儀的進樣口中,解吸附3?min,同時啟動儀器收集數據,每個樣品重復3次,結果取平均值。

1.3 感官審評

參照GB/T 23776—2009 茶葉感官審評方法中的烏龍茶蓋碗審評法[7],由浙江大學國家級評茶師對樣品香氣進行審評,審評結果以評語加評分的方式表示。

1.4 氣相色譜-質譜聯用分析

GC條件:安捷倫DB-5MS彈性石英毛細管柱(60?m×0.32?mm×0.25?μm)。進樣口溫度為240℃,ECD檢測器溫度為250℃;載氣為高純氦氣,流速1.0?mL·min-1。

柱溫程序:50℃保持5?min,以3℃·min-1升至180℃保持2?min,然后以10℃·min-1升至250℃保持3?min;實驗中盡量將峰分開,保證峰形的對稱完整,然后通過質譜進行定性分析。

MS條件:EI電離能量為70?eV;質量掃描范圍為50~600?amu;離子源溫度為230℃;四極桿溫度為150℃;質譜傳輸線溫度為220℃。

1.5 物質鑒定

利用NIST98.L譜庫對得到的質譜圖進行串連檢索和人工解析。査對有關質譜資料,對基峰、質核比和相對峰度等方面進行分析,結合保留時間和質譜分別對各峰加以確認。釆用峰面積歸一化法定量,得到各組分的相對含量(組分峰面積占總峰面積的百分比)。MS峰鑒定:利用NIST98.L譜庫對得到的質譜圖進行串連檢索和人工解析,質譜匹配度>90%作為物質鑒定標準[8-10]。

1.6 數據分析

試驗結果數據以平均值表示,方差分析采用SPSS16.0軟件進行運算,處理間平均數的比較用最小顯著差數法(LSD)。

2 結果與分析

2.1烏龍茶香氣品質分析

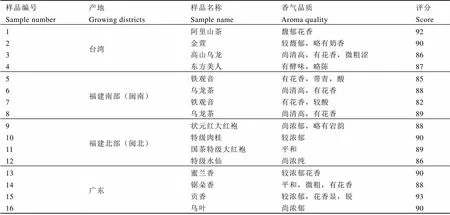

不同產地的烏龍茶香氣品質有明顯差異(表1)。臺灣烏龍茶主要以阿里山茶、金萱和高山烏龍等為代表,其香氣特征主要是馥郁花香,也有特色的品種香。閩南烏龍茶主要以鐵觀音為代表,其香氣特征主要是清花香。閩北烏龍主要以大紅袍、肉桂和水仙為代表,其香氣特征主要是濃郁花香和焙火香。廣東烏龍主要以鳳凰單樅、烏葉茶和蜜蘭香單樅等為代表,其香氣特征主要是濃郁花香和品種香。臺灣烏龍、閩南烏龍、閩北烏龍和廣東烏龍平均香氣評分為88.75±2.75、86.00±3.16、88.25±1.71、90.25±2.06分,其中廣東烏龍茶略高于其他3類,而閩南烏龍茶略低于其他3類,但是4種烏龍茶香氣平均評分之間沒有顯著差異。

表1 我國不同產地烏龍茶香氣品質分析

2.2烏龍茶香氣成分種類與相對含量分析

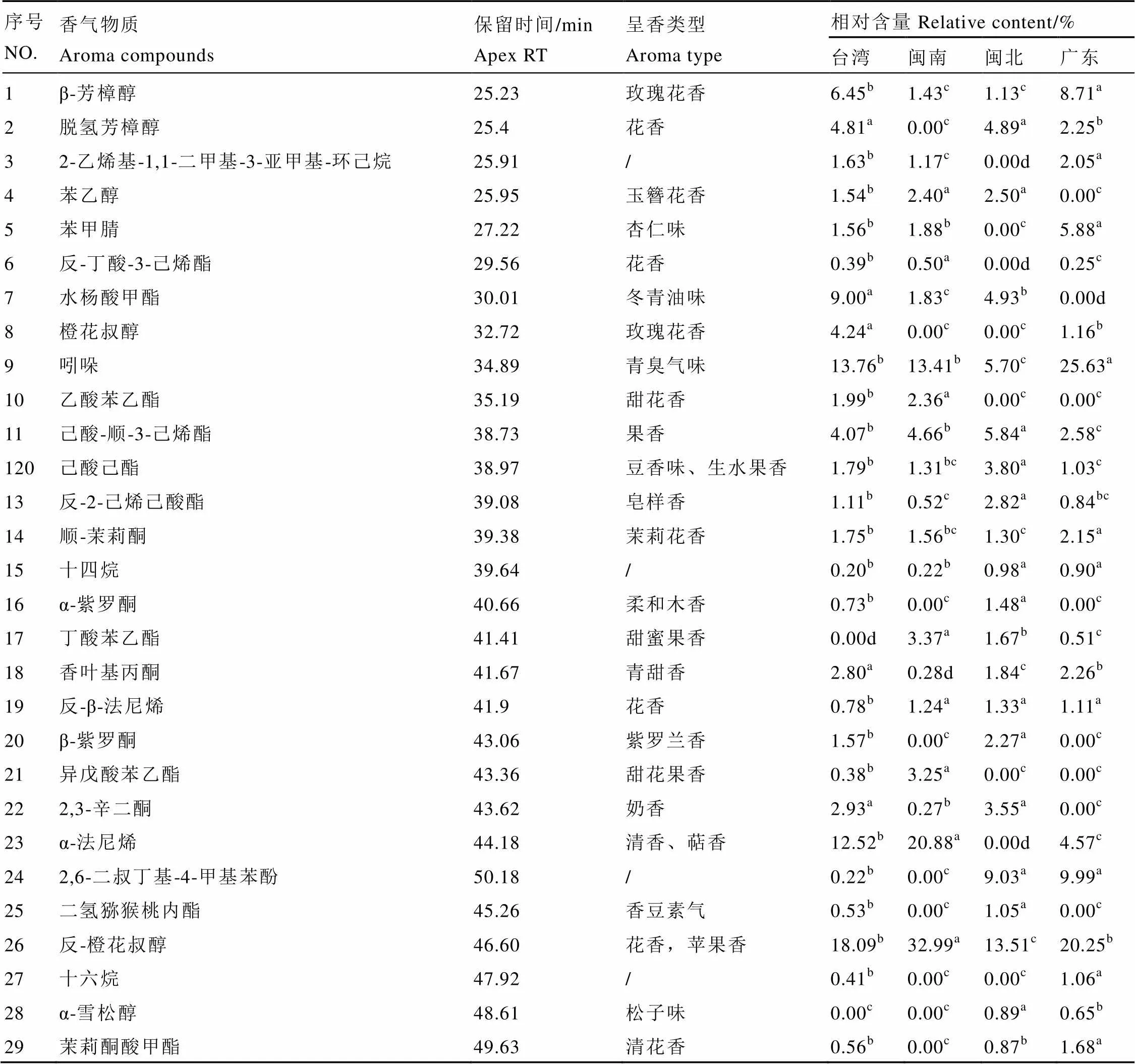

不同產地烏龍茶香氣組分的定性和定量結果如表2所示。樣品中各種類物質所占的相對含量如圖1所示。可以看出,共鑒定出29種主要的香氣組分。從鑒定出的香氣組分來看,主要包括醇類、酮類、醛類、酯類、碳氫化合物、酚類、含氮化合物等。

表2 我國不同產地烏龍茶香氣成分分析

注:同一行中不同字母表示差異達顯著水平(< 0.05),“/”表示無明顯呈香特征。

Note: Different letters in the same column indicate significant differences between mean values (< 0.05). ′/′ indicates no obvious aroma.

4個不同產地烏龍茶香氣化合物組分具有一定的差異(圖1)。臺灣烏龍茶以醇類、酯類化合物為主,分別達35.12%、20.61%,其中含量較高的是反-橙花叔醇(18.09%)、β-芳樟醇(6.45%)、脫氫芳樟醇(4.81%)及水楊酸甲酯(9.00%);閩南烏龍茶中醇類及碳氫化合物含量最高,分別達35.12%和26.82%,其中以反-橙花叔醇(32.99%)和α-法尼烯(20.88%)含量較高;閩北烏龍茶以醇類、酯類香氣化合物為主,分別達29.03%和22.51%,其中反-橙花叔醇(13.51%)和己酸順-3-己烯酯(5.84%)占比重較大;廣東烏龍茶以醇類及含氮化合物為主,分別達33.79%、31.51%,其中以反-橙花叔醇(20.25%)、β-芳樟醇(8.71%)和吲哚(25.63%)含量較高。

2.3烏龍茶香氣品質與特征香氣成分分析

中國4個產區烏龍茶因其茶樹品質、氣候條件及加工工藝的差異導致其香氣品質有明顯不同。臺灣烏龍茶中高山烏龍茶茶香清雅帶花香,阿里山烏龍茶香氣馥郁持久。高山烏龍茶香氣中具有清新花香類物質較多,如反-橙花叔醇(40.96%)、α-法尼烯(20.00%)等,與文獻報道結果一致。

隨著傳統閩南烏龍茶加工技術和工藝的創新,清香型鐵觀音逐漸成為閩南烏龍茶的代表,清香型鐵觀音香氣清幽持久,多顯花香。據陳林等[11]研究表明,清香型鐵觀音的香型與加工過程中增加的反-橙花叔醇、吲哚、法尼烯等物質有關。本研究中清香型鐵觀音的反-橙花叔醇含量為46.22%,吲哚含量為15.20%,α-法尼烯為23.01%,與文獻報道結果基本一致。

閩北烏龍茶因發酵、焙火程度高使得香氣高銳濃郁飽滿,焙火香十足,并透有花香。大紅袍的主要香氣物質包括反-橙花叔醇、芳樟醇及其氧化產物、法尼烯、順-香葉醇等;反-橙花叔醇、芳樟醇及其氧化產物、紫羅酮類物質、己酸-順-3-己烯酯等是武夷水仙的主要香氣物質[12]。本研究中特級水仙茶的反-橙花叔醇含量為6.50%,芳樟醇及其氧化產物含量為11.87%,紫羅酮類物質含量為5.26%,己酸-順-3-己烯酯含量為5.05%,與文獻報道結果基本一致。

廣東烏龍茶香型豐富,包括黃梔香、蜜蘭香、芝蘭香等,香氣或清新綿柔,或馥郁高長。反-橙花叔醇、吲哚、芳樟醇及其氧化物是肉桂單樅茶的主要香氣物質[13];α-法尼烯、反-橙花叔醇等主香物質與吲哚和芳樟醇氧化物等輔香成分共同構成烏葉茶的特征香型[14]。本研究中烏葉單樅茶的反-橙花叔醇含量為31.43%,吲哚含量為35.83%,與文獻報道結果基本一致。

2.4做青發酵程度對烏龍茶香氣品質與成分含量的影響

做青作為烏龍茶加工的關鍵工序,對香氣物質的轉化及形成具有決定性的作用。根據發酵程度的輕重,烏龍茶可分為清香型烏龍茶和濃香型烏龍茶。閩南烏龍茶輕發酵工藝形成清香型烏龍茶,而廣東烏龍中度發酵工藝形成濃香型烏龍茶。不同的發酵程度導致烏龍茶香氣組分有較大差異,黃福平[15]研究表明,閩南烏龍茶輕搖青工藝使得反-橙花叔醇、芳樟醇、己酸己烯酯等香氣物質大幅增加;戴素賢等[16]研究認為,隨做青強度的加強,嶺頭單樅茶中吲哚、反-橙花叔醇、芳樟醇等含量增加。

本研究通過對閩南烏龍茶與廣東烏龍茶香氣成分比較表明,閩南烏龍茶香氣物質醇類、碳氫化合物和酯類含量明顯高于廣東烏龍茶,而廣東烏龍茶的酚類和含氮化合物含量明顯高于閩南烏龍茶(圖1),比如廣東烏龍茶中含量較高的2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(9.99%)在閩南烏龍茶中未檢出(表2)。閩南烏龍茶中具花果香的反-橙花叔醇、α-法尼烯、己酸-順-3-己烯酯和甜蜜果香的丁酸苯乙酯含量顯著高于廣東烏龍茶,而具有甜花果香的異戊酸苯乙酯、乙酸苯乙酯、水楊酸甲酯在廣東烏龍茶中未檢出。廣東烏龍茶中苯甲腈、β-芳樟醇、吲哚含量顯著高于閩南烏龍中的含量(表2)。

2.5典型烏龍茶香氣組分分析

金萱烏龍茶是一種具有天然奶香的烏龍茶,其獨特的品種香可能與其香氣組分有一定關系。苗愛清等[18]對金萱烏龍茶香氣成分的研究分析表明,橙花叔醇、(順)-乙酸-3-己烯酯、芳樟醇氧化物、吲哚等為金萱烏龍茶的特征香氣成分。本研究結果(圖2)表明,金萱烏龍茶中吲哚、反-橙花叔醇、脫氫芳樟醇含量較高,分別達28.62%、14.96%、7.62%,同時含量較高的橙花醇(5.89%)、順-茉莉酮(3.73%)、2,3-辛二酮(9.31%)在其他烏龍茶中未檢出或含量較低,金萱烏龍茶獨特的奶香可能是由上述香氣物質共同作用的結果。

東方美人茶是此次測定茶樣中發酵程度最重的樣品,其風味品質更接近于紅茶。對東方美人茶香氣組分分析表明(圖3),其中紅茶特征香氣物質β-芳樟醇、脫氫芳樟醇、苯乙醇、橙花叔醇含量分別達15.85%、6.32%、6.15%、3.36%,含量較高的有水楊酸甲酯(28.72%)、香葉基丙酮(8.56%)、β-紫羅酮(4.42%),而在其他烏龍茶中含量較高的反-橙花叔醇、α-法尼烯,在東方美人茶中卻只含有4.17%、2.21%。鐘秋生等[19]通過比較東方美人茶和鐵觀音香氣組成認為東方美人茶的香氣成分主要是香葉醇、2,6-二叔丁基對甲苯酚、β-芳樟醇、反-氧化芳樟醇等,研究結果與本文部分一致。

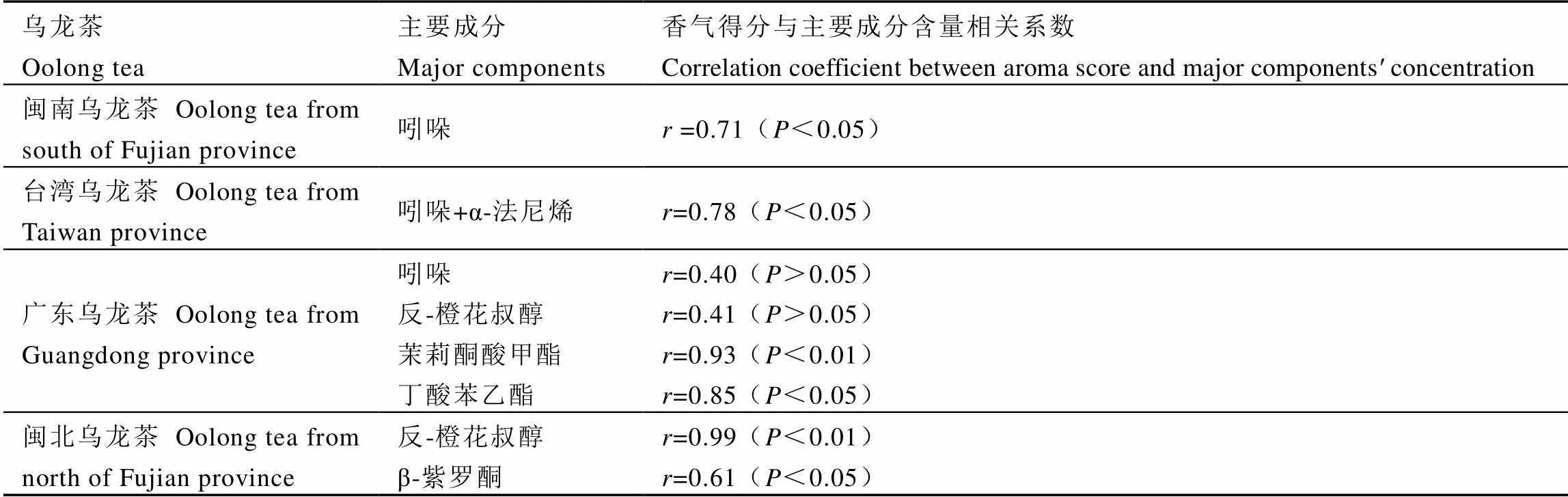

2.6烏龍茶香氣成分與感官品質相關性分析

對不同產地烏龍茶的揮發物相對含量與其感官評分進行相關性分析。結果表明,有4個主要成分與香氣的綜合評價相關性較高(表3)。閩南烏龍茶香氣得分與吲哚含量達到顯著正相關(=0.71),而臺灣烏龍茶,除了傾向于紅茶的東方美人,香氣得分與吲哚和α-法尼烯含量總和呈顯著正相關(=0.78),說明臺灣烏龍茶與閩南烏龍茶的香氣品質與吲哚和α-法尼烯含量有顯著相關性。廣東烏龍茶均具有較高含量的吲哚(=0.40)和反-橙花叔醇(=0.41),但與香氣得分間并沒有達到顯著相關性,而茉莉酮酸甲酯(=0.93)和丁酸苯乙酯(=0.85)與香氣得分顯著相關,說明酯類作為輔香成分對廣東烏龍的香氣品質具有顯著影響。閩北烏龍茶香氣得分與反-橙花叔醇(=0.99)和β-紫羅酮(=0.61)含量分別達到顯著正相關,可見反-橙花叔醇和β-紫羅酮對閩北烏龍茶的香氣特征貢獻較大。

表3 烏龍茶香氣得分與主要成分含量相關性分析

3討論

烏龍茶香氣類型是由多種香氣物質共同作用的結果,本研究通過對中國4個主要烏龍茶產區的烏龍茶代表茶樣進行分析表明,烏龍茶的感官香型可能是由烏龍茶茶樹品種與加工工藝(做青程度和焙火程度等)共同作用呈現的結果。臺灣烏龍茶與閩南烏龍茶均具有較高含量的反-橙花叔醇、吲哚、α-法尼烯,這幾種化合物的風味特征以清香、花果香為主,它們的產生可能與茶葉的做青程度有關。除了這些主要香氣成分,這兩類烏龍茶香氣品質的區別也受到其他輔香成分含量的影響。廣東烏龍茶在感官上呈現的多種香型可能與其他香氣物質的共同作用有關,如烏葉茶和蜜蘭香單樅具有較高含量的呈花香的反-橙花叔醇,而鋸朵香單樅中則含有較高含量的呈玫瑰花香的β-芳樟醇等。閩北烏龍茶因長時間的焙火工藝導致沸點低的脂肪醇類物質揮發,芳香族醇(苯乙醇、苯甲醇)、萜烯醇類(芳樟醇、橙花醇)占比重增加,呈香作用凸顯,同時醇類物質進一步反應產生具有木香、肉桂香的酮類物質和具有甜蜜花果香的酯類物質,上述物質共同作用形成了閩北烏龍茶特有的烘焙香風味。

金萱因其品種獨特而富有奶香,相應的其香氣成分中以具甜奶香的2,3-辛二酮含量較高,而在其他烏龍茶中未檢出或檢出量很少。東方美人茶因發酵程度重而感官上表現為熟果香或甜蜜香,這可能與香氣組分中芳樟醇及其氧化物、水楊酸甲酯含量較高有關,與發酵程度密切相關的吲哚在東方美人茶中未檢出,與Wang等[20]的報道一致。本實驗的結果進一步驗證了吲哚、水楊酸甲酯等化合物的產生與做青程度有關,進而形成不同的香型特征。不同產地烏龍茶的多樣香型形成于其香氣組分比例、閾值等的不同,但是香氣成分與香型間的具體作用機制有待進一步研究。

參考文獻

[1] 楊意成, 梁月榮. 烏龍茶花香形成機理的研究[J]. 茶葉, 2008, 34(1): 10-14.

[2] 劉洋, 胡軍, 李海民, 等. 烏龍茶香氣成分研究進展[J]. 安徽農業科學, 2009, 37 (33): 16333-16336.

[3] 呂世懂, 吳遠雙, 姜玉芳, 等. 不同產區烏龍茶香氣特征及差異分析[J]. 食品科學, 2014, 35(2): 146-153.

[4] 葉國柱, 袁海波, 江用文, 等. Bayes逐步判別法在綠茶板栗香化學識別上的應用[J]. 茶葉科學, 2009, 29(1): 27-33.

[5] 王秋霜, 陳棟, 許勇泉, 等. 中國名優紅茶香氣成分的比較研究[J]. 中國食品學報, 2013, 13(1): 195-200.

[6] Lv HP, Zhong QS, Lin Z, et al. Aroma characterisation of Pu-erh tea using headspace-solid phase microextraction combined with GC/MS and GC-olfactometry [J]. Food Chemistry, 2012, 130 (4): 1074-1081.

[7] 中國國家標準化管理委員會. GB/T 23776—2009 茶葉感官審評方法[B]. 北京: 中國標準出版社, 2009.

[8] Rawat R, Gulati A, Kiran Babu GD, et al. Characterization of volatile components of Kangra orthodox black tea by gas chromatography-mass spectrometry [J]. Food Chemistry, 2007, 105(1): 229-235.

[9] Arthur CL, Pawliszyn J. Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers [J]. Analytical Chemistry, 1990, 62(19): 2145-2148.

[10] Ho CW, Wan Aida WM, Maskat MY, et al. Optimization of headspace solid phase microextraction (HS-SPME) for gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) analysis of aroma compound in palm sugar () [J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2006, 19(8): 822-830.

[11] 陳林, 陳健, 張應根, 等. 清香型烏龍茶品質形成過程中香氣組成化學模式的動態變化規律[J]. 茶葉科學, 2013, 33(1): 53-59.

[12] 周玲. 烏龍茶香氣揮發性成分及其感官性質分析[D]. 重慶:西南大學, 2006: 17-35.

[13] 戴素賢, 謝赤軍, 陳棟, 等. 七種高香型烏龍茶香氣成分的主成分分析[J]. 華南農業大學學報, 1999, 20(1): 113-117.

[14] 黃福平, 陳榮冰, 梁月榮, 等. 烏龍茶做青過程中香氣組成的動態變化及其與品質的關系[J]. 茶葉科學, 2003, 23(1): 31-37.

[15] 戴素賢, 謝赤軍, 陳棟, 等. 嶺頭單樅烏龍茶香氣及化學組成特征[J]. 茶葉科學, 1997, 17(2): 213-218.

[16] 鐘秋生, 林鄭和, 陳常頌, 等. 烘焙溫度對九龍袍品種烏龍茶生化品質的影響[J]. 茶葉科學, 2014, 34(1): 9-20.

[17] 周雪芳. 焙火對烏龍茶揮發性化合物的影響[D]. 重慶: 西南大學, 2013: .

[18] 苗愛清, 凌彩金, 龐式, 等. 金萱烏龍茶香氣成分的分析研究[J]. 廣東農業科學, 2007, 34(9): 82-83.

[19] 鐘秋生, 呂海鵬, 林智, 等. 東方美人茶和鐵觀音香氣成分的比較研究[J]. 食品科學, 2009, 30(8): 182-186.

[20] Wang L F, Lee J Y, Chung J O, et al. Discrimination of teas with different degrees of fermentation by SPME–GC analysis of the characteristic volatile flavour compounds [J]. Food Chemistry, 2008, 109 (1): 196-206.

Comparative Study of the Aroma Components of Several Oolong Teas

JI Weibin1, 2, LIU Panpan3, XU Yongquan1*, JIANG Yongwen1, CHEN Jianxin1, YIN Junfeng1

1. Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Engineering Research Center for Tea Processing, Hangzhou 310008, China; 2. Graduate school of Chinese academy of agricultural sciences, Beijing 100081, China; 3. Institute of Fruit and Tea, Hubei Academy of Agricultural Science, Wuhan 430064, China

Oolong teas are mainly produced in the south and north of Fujian, Guangdong and Taiwan, and they have unique aroma qualities in different producing districts. The sensory evaluation and HS-SPME/GC-MS were applied to analyze the aroma qualities and aroma components of typical Oolong teas from the four producing districts in this study. The results showed that, the main aroma components include alcohol, ketone, aldehyde, ester, hydrocarbon, phenols and nitrogenous compounds. However, the aroma components of the Oolong teas from different districts showed large differences. Trans-nerolidol (40.96%) and α-farnesene (20.00%) were found as the major aroma components of high-mountain Oolong tea from Taiwan. While trans-nerolidol (46.22%), indole (15.20%) and α-farnesene (23.01%) were found as the major aroma components of fresh scent-flavor Tieguanyin from south of Fujian province. Linalool and its oxidates (11.87%), ionones (5.26%) and 3-hexenyl ester, (z)-hexanoic acid (5.05%) were the major aroma components of Shuixian from north of Fujian province, and trans-nerolidol (31.43%) and indole (35.83%) were found as the major aroma components of Wuye dancong from Guangdong province. The aromacomponents of different fermentation-degree Oolong teas, including Jinxuan Oolong tea and Oriental beauty tea were analyzed and compared. The correlations between the aroma quality and aroma components were also discussed.

Oolong tea, aroma components, GC-MS

TS272.5+9;Q946

A

1000-369X(2016)05-523-08

2015-12-09

2016-01-12

國家青年基金(31101248)、中國農業科學院創新工程(CAAS-ASTIP-2014-TRICAAS)。

嵇偉彬,男,碩士研究生,主要從事茶葉加工方面的研究。

yqx33@126.com