高校社會服務能力評價體系的構建及應用研究*——以山東省高校為例

●劉 濤 油永華

高校社會服務能力評價體系的構建及應用研究*——以山東省高校為例

●劉 濤 油永華

基于社會服務能力理論、相關文獻和國內外經驗,構建評價高校社會服務能力的指標體系。以對山東省的調研和考察數據為基礎,采用結構方程模型方法評價,將社會服務能力分解為教學延伸服務、科研延伸服務、文化活動服務和資源服務等四個方面,并評價了駐濟高校的社會服務能力,得出各高校社會服務的特長和存在問題。

社會服務能力;結構方程模型;評價體系

高等學校的主要功能除了人才培養和科學研究之外,社會服務職能已逐步形成共識,高等學校通過文化知識信息傳遞、科學技術研究成果的推廣應用、資源服務等各方面影響著社會經濟和大眾生活。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》明確了高校應當積極推進和實現其社會經濟和生活服務職能,提高其社會服務意識。《關于完善中央高校預算撥款制度的通知》確定在資金上給予支持和補償,財政部將投入專項基金促進高校的社會服務職能的發揮。高等學校的社會服務能力的大小怎樣評價?有必要探尋評價社會服務職能的相關指標,并采取科學有效的評價方法,為社會服務補償提供依據,督促高校更好提供社會服務。

一、高校社會服務研究進展

16世紀的英國存在高等院校服務于社會的現象,主要服務于政府的決策咨詢和牧師針對社會大眾的講座。最具標志性的事件是1862年美國總統林肯簽署《莫雷爾法案》,成為高等學校服務于社會的啟蒙,其后美國威斯康星大學校長Charles VanHise教授實施威斯康星思想改革計劃,開啟高校服務于社會的實踐之路。高校社會服務職能是指大學利用自己的人力和資源等優勢向社會提供知識再傳授、科技轉化、文化知識社科信息傳遞和咨詢以及資源外租等服務,以促進社會經濟的持續發展。

國內外許多學者在高校社會服務的具體內容、服務模式和渠道、服務能力大小評價方法等方面均有所研究,Seortega.Y.Gasset(1995)基于剖析歐洲大學缺陷,提出提高社會服務能力的改革思路;DerekBok(1998)就高校的科學技術成果研發、對社會現象的解決咨詢以及非教學和研究方面高校對社會的作用論述了社會服務的內容。H.Heyns(1968)、Thompson(1968)、Luria(1973)主要討論的角度是高等學校的發展與社會生活和經濟的關聯,著重解釋了社會經濟和生活對高校社會服務的必要性及其內容。對高校社會服務職能的評價主要是,Badri和Abdulla(2002)基于數據包絡分析方法的評價;Mesak和Jauch(1995)創建的多角度多層次的評價法;Hung YiWu(2008)所用的平衡計分卡法等。

國內較多專家就高校社會服務內容進行研究,劉富釗(1989)建議發揮高校社會培訓基地作用;潘懋元(1991)強調高校是社會發展的智力支持,服務的本質是智力轉化為生產力和實踐;徐鴻炫(2002)提出了大學實施針對教學科研的非營利管理模式和針對社會服務的盈利管理模式;劉春慧(2003)主要強調科學技術成果在社會中的實施和應用能力以及文化影響和作用;譚春輝(2010)提出社會科學創新職能發揮;姜鴻和徐軍(2011)、朱向群(2011)倡導高校服務于地方經濟發展;樊長軍(2010)強調高校圖書館的社會大眾服務職能;而張永保(2008)主要關注大學的體育社會服務職能。在高校社會服務能力評價方面有,王錫宏(2003)、應望江和李泉英(2010)主要基于成本效益原則,從高校社會服務經濟利益的提高和促進方面評價其大小;霍剛(2010)基于德爾菲法創建了評價高校科學技術服務能力大小的模型;王英和帥全鋒(2006)從軟件服務和硬件服務兩個角度多個指標評價社會服務能力;張寶友和黃祖慶(2009)主要以繼續教育、科學技術和資源服務為上層指標,具體分解成8個二級指標進行評價;覃雯(2011)和楊倫超(2011)均是基于廣西省的高等學校系統性多角度建立評價指標體系。馮曉寧(2010)和向延平(2012)以吉首大學、馬彪等(2011)以上海理工科高校、李德偉(2011)以廣西工學院、呂京(2011)以西南科技大學以及劉浩源(2011)以南昌大學作為評價案例說明具體體系構建和方法應用。

綜上文獻所述,高校社會服務的基本前提條件是做好本分工作,即人才培養和科學技術研究。在此基礎上,在教學研究方面向社會延伸。其一,全面提高大學生素質水平,提高培養質量,大學期間到社會或者實踐基地實踐,為其提供就業崗位和創業條件,促進就業為社會減少壓力,充分利用教學資源為社會提供再教育;其二是科研工作的社會延伸,高校教師發表的論文專著以及研發的專利和技術均可推廣到實踐中去,轉化為生產力,教師到社會生產和管理的第一線了解具體存在的問題,有針對性地研發;其三是學校的高級職稱教師具有豐富的理論和實踐經驗,可以為社會、企業和政府出謀劃策,高校可以利用其對知識信息和文化的研究向社會提供各類服務,高校學生和教師均可參與社會志愿服務和公益活動等;此外,學校的教學場地、實驗設備以及實驗室和圖書等教研資源提供租賃服務,同樣健身運動和娛樂場地等生活資源也可以服務于大眾。我們所構建的表達高校社會服務能力的指標主要從以上幾個方面思考。

二、結構方程模型、指標體系構建和數據獲取

為了分析評價高校社會服務能力,構建結構方程模型:

測量方程:Y=∧yη+ε,X=∧xξ+δ

結構方程:η=Bη+Γξ+ζ

其中,η,ξ是內生和外生的潛在變量;Y,X是內生和外生的觀測變量;∧y,∧x是負荷矩陣,也就是回歸系數矩陣,B,Γ是結構系數矩陣。

結構方程模型優點在于綜合了測量和分析方法,上述測量方程主要是測度潛在變量與觀測變量的關系;而結構方程考查的是測度變量之間的關系。可以尋找變量之間不能測度和觀測指標之間的內在關系,并用以發現經濟管理方面的規律,指導問題的解決。

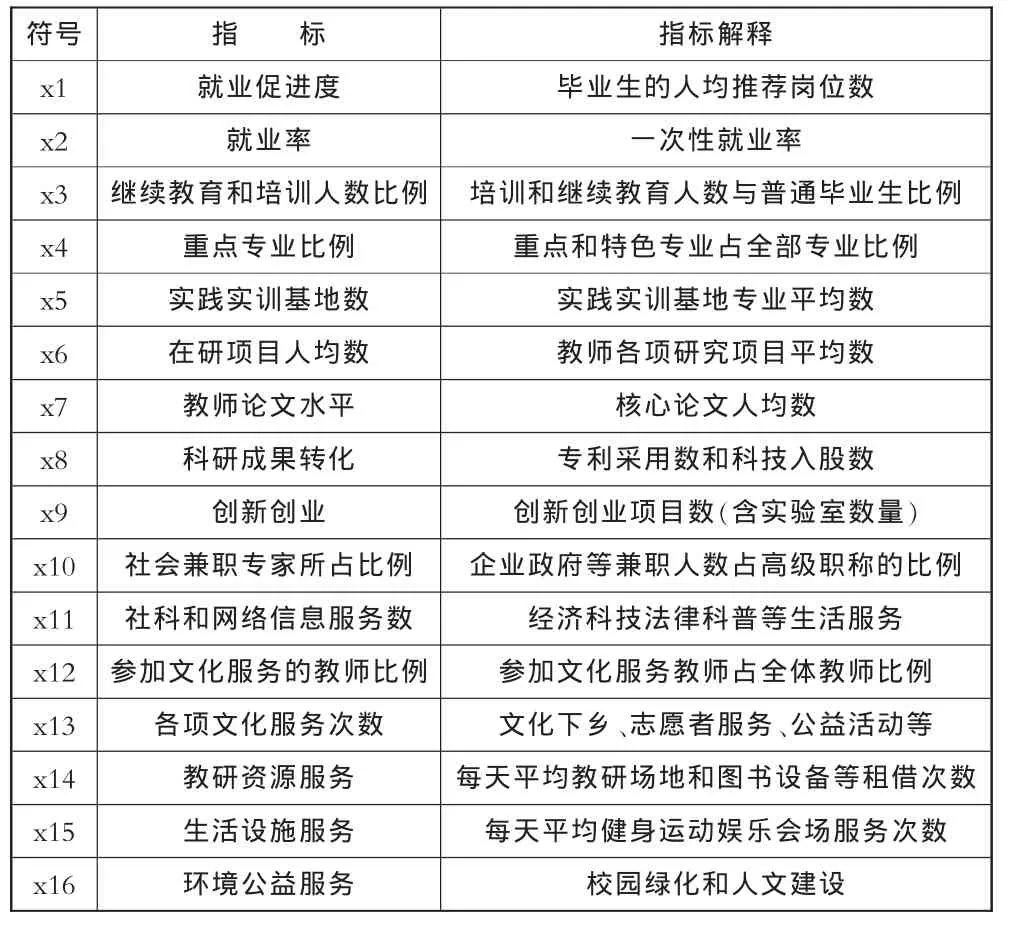

基于理論分析和文獻研究,考慮到指標的代表性、全面性以及數據的已獲得性和有利于促進服務能力提升的考慮,選擇評價指標見表1。

表1 高校社會服務指標選取

分析評價的對象是山東省高等學校的社會服務能力,選擇的數據主要來自于山東省127所高校(山東省公辦普通高等學校共140所,不考慮三所重點大學和新增加的職業院校)的信息和各種統計資料,主要來源于各校相關部門調查和考察獲取以及教育廳相關部門的專項統計獲得,并根據指標的選擇進行整理計算。

三、實證分析過程

(一)探索性因子分析

為了獲取驗證性因子和構建結構方程模型,可以先進行探索性因子分析,將觀察變量進行降維獲得影響因子變量,并分析因子之間的關系等。以山東省127所高校的有關社會服務的相關指標數據采用SPSS20.0因子分析,各指標的T統計量值在5%的顯著性水平下顯著,Cronbach′α系數是0.933,此信度檢驗可以看出指標存在較好一致性。然后就16個指標實行KMO檢驗,檢驗值是0.811,接近于1,變量間的相關程度適合因子分析;此外,Bartlett球狀度檢驗值是3277.25,在1%的顯著性水平下顯著,拒絕不適合因子分析的假設。運用統計分析軟件,采用主成分抽取因子的方法以及最大化正交旋轉的方法,提取公共因子,相關信息見表2。

表2 各因子旋轉特征值、貢獻度和旋轉載荷矩陣

根據分析結果,前4個主要因子解釋了16個表達高校社會服務能力指標的90.11%的信息,可以代表各指標進行分析;探索性發現4個潛在變量,因子F1主要解釋指標X10至X13的信息,主要是高校提供的文化知識和信息服務以及師生參與社會活動的信息量,定義為文化活動服務因子;因子F2主要解釋指標X6至X9的信息,主要是社會科學研究、科研技術成果轉化以及創業創新等信息,可以定義為科研延伸服務因子;因子F3主要解釋指標X1至X5的信息,主要是高校就業促進、就業率以及再教育培訓人數和實踐基地等信息,定義為教學延伸服務因子;因子F4主要解釋指標X14至X16的信息,主要是高校教研資源租賃、健身娛樂生活等設施服務以及校園美化等信息量,定義為資源服務因子。各指標信息的主要的因子載荷超過了0.6,可以進行驗證性因子分析。

(二)驗證性因子分析

采用AMOS8.0統計分析軟件,根據上述探索性因子關系構建結構方程模型,導入數據計算分析,并進行修正調整,結構方程的最終擬合結果見表3。

表3 模型適配度檢驗結果

可以看出,模型的卡方值與自由度df的比值為5.51大于臨界值,通過適配標準檢驗;此外,RMSEA檢驗、GFI檢驗和CFI檢驗也通過適配檢驗。根據探索性因子構建的結構方程模型與各高校樣本數據擬合很好,標準化因子負荷值均大于0.65,所得系數等關系可以解釋和指導實踐。結構方程路徑圖見圖1:

圖1 高效服務能力結構路徑圖

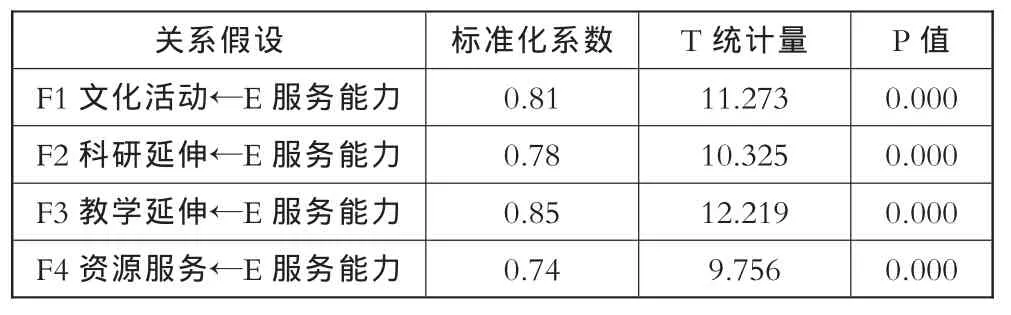

根據結構路徑圖以及統計量檢驗值,列舉標準化系數估計結果如下表4。

表4 結構方程模型系數估計結果

由表4可得知,文化活動服務、科研技術推廣延伸服務、教學延伸服務以及資源服務等均是影響高校社會服務能力的主要因素,這正是高校社會服務的四個方面,標準化系數的T統計量檢驗值較大,均在1%的顯著性水平下顯著,實踐意義較強,標準化系數均大于0.70,影響程度較大,特別是教學延伸和文化活動服務的影響力度更大。高等學校應當在這四個方面推進高校社會服務建設和提升,各高校將其相關指標數據代入結構方程可以計算和評價各潛在變量(影響因子)的大小,發揮自己的優勢服務,拓展得分較低的服務內容。

(三)模型應用:對駐濟高校的評價

根據高等學校服務結構方程模型的估計標準化系數,以各自系數占總體之和的比重作為權重,逐層次相加可以計算各高校的社會服務影響因子大小以及整體社會服務能力,在一個地區或者同類高校中可以對比分析排序評價能力大小,也可以單獨就其某項影響因子進行分析評價或者排序。可以計算四項社會服務影響因子的權重分別是:文化活動服務是0.255(即0.81除以各系數之和3.18),科研延伸服務是0.245,教學延伸服務是0.267,資源服務是0.233。同樣可以計算各指標的權重。選擇37所駐濟高校 (不含SDU),計算16個觀測指標數據,乘以相關權重,計算得出各個影響因子的大小,并評價社會服務能力大小,將前10名高校評價結果羅列見表5。

表5 駐濟高校社會服務能力大小排序表

按照評價模型,就高校社會服務能力評價排序,可以看出SDNU、JNU和SDUFE排在前三名,主要原因在于三所高等學校的每項社會服務因子的評價相對較高,整體水平就較高,并且SDNU的資源服務和教學延伸服務排在前列;而JNU的科研延伸服務排在前列,SDUFE的各項均不低。此外,排在第6名的SUTCM的科研延伸服務特別突出,而SDJTU的文化活動服務較為突出。但是也能看出排在前4名的文化活動服務相對較低,SDPSL的教學延伸服務較低。

四、結論

根據高校社會服務理論和文獻綜述以及國內外經驗,構建了評價高校社會服務能力的16個指標組成的體系,并依據對山東省127所高校的調研和考察數據,采用結構方程模型方法進行了評價,將社會服務能力分解為教學延伸服務、科研延伸服務、文化活動服務和資源服務等四個方面,均對社會服務能力影響顯著。通過評價駐濟高校的社會服務能力,分析得出各高校社會服務的特長和存在問題。

可以看出,將社會服務分為教學延伸、科研延伸、文化活動以及資源服務四個方面較為恰當,確定了社會服務內容的劃分。結構方程模型用于分析評價高校社會服務能力的方法值得推廣,可以對一個地區或者某一類高校進行分析評價,將一類指標進行結構方程模型分解出影響因子,將數值代入計算評價值,排序即可。在模型優化方面,數據盡可能計算準確以及指標選擇更為科學合理等方面有進一步研究的空間。

[1]OECD.The University and the community[M].Centre for Education Research and Innovation,1982:36.

[2]向延平.地方性高校社會服務績效評價分析——以吉首大學為例[J].吉首大學學報(自然科學版),2012,(3).

[3]張寶友,湯易兵.基于DEA模型的高校社會服務績效研究——以杭州市高校為例[J].西安電子科技大學學報(社會科學版),2011,(7).

[4]樊長軍等.基于AHP的高校圖書館公共服務能力評價方法研究[J].統計與信息論壇,2010,(9).

[5]譚春輝,王樂.高校哲學社會科學創新能力評價模型研究[J].重慶大學學報(社會科學版),2013,(1).

[6]張永保.安徽省高校體育社會服務現狀與發展對策-以體育場地對外開放為例[D].南京:南京師范大學,2008.12-36.

[7]曲林.高校社會服務能力評價決策支持系統的研究與設計[D].北京:北京交通大學,2012.1-45.

[8]潘慰元.走向社會中心的大學需要建設現代制度[J].現代大學教育,2001,(1).

[9]朱向群.推進地方高校服務地方經濟社會發展的對策研究[D].湘潭:湘潭大學,2011.1-49.

(責任編輯:劉丙元)

劉 濤/山東政法學院團委副書記,副教授,博士,主要從事高等教育研究

油永華/山東政法學院商學院講師,天津財經大學在讀博士,主要從事教育評價研究

*本文系山東省教育科學“十二五”規劃2015年度課題《山東省高校社會服務能力評價體系研究》(項目編號:ZZ15008)、山東省軟科學研究計劃項目“山東省高新技術產學研合作績效動態評價研究”(項目編號:2015RKB01273)、山東政法學院科研計劃項目“高新技術產學研合作績效影響因素研究”(項目編號:2015Q20B)研究成果之一。