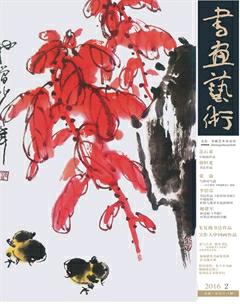

吳林田人物畫作品

吳林田(大壺、江東大壺) 1969年11月生于江蘇海門,現居上海,職業藝術家,復旦大學哲學學院客座教授。近年來在《文匯報》《新民晚報》《美術報》《新民周刊》等報刊發表美術隨筆評論百余篇,作品參加國內外學術展覽及藝術交流活動二百余次。2011年江蘇美術出版社出版《吳林田中國畫集》,2013年四川美術出版社出版藝術文叢《蕩漾時代》。

全球化問題對于當代任何人的影響是無法避免的,不過更不應忽視的是自己的傳統,它不顯山露水,但它無處不在。無論你傾向哪一面,也就是說無論你是內心敬畏傳統還是鐘愛西方,此兩者皆不可偏廢。需要注意的問題是,全球化不等于西方審美形態的一言堂。

談到傳統這個問題,我2006年在上海《文匯報》寫過兩篇文章,一篇是《好的就是傳統》,文章里我論述每個時代優秀的作品都會被留下來,最優秀的作品便是以后的傳統。比如八大,即使現在你看他的作品還是新的,比起當代那些把中國畫迂腐化的畫家不知“先鋒”多少,八大作品永遠有新意在,所以永遠是有價值的藝術。你說它是傳統還是當代?還有一篇是《線條的魅力》,其中談到二戰時期歐美的大畫家都是靠線條和繪畫性說話的,都是尊重內心表達的。

繪畫藝術的魅力就是線條的魅力,莫奈為什么在印象派里是最好的,為什么呢?他的作品在一開始對一般美學修養的人來說是難以接受的,主要是筆觸高級,莫奈的畫會讓你駐足在前不忍離去,會被其畫面筆意縱橫的美感所感動,此與黃賓虹山水里的亂筆意蘊是一致的。事實上好的繪畫就是這樣,永遠地耐看。美術史不是簡單的概念,都是由歷代大師們一幅幅作品“寫”出來的,所以,好的就是傳統的。

學術本來就是沒有圈子的,圈子都是搞學術壁壘的人自己劃出來的。當代的藝術家要有開闊的、陽光的、健康的心態去面對中西兩個美術史。如果搞當代的看不慣傳統,看不懂傳統就排斥和批評傳統,這是有病!批評應該建立在理解的基礎上,而非一味地主觀妄斷,全面否定傳統與文革意識何異?對傳統的態度也有愚忠式的,四王怎么畫山水,我也怎么畫山水,一筆一墨跟著老師走,不論是拿毛筆還是拿排筆,不僅要有敬畏之心,也要有獨立判斷能力。潘天壽曾經說過一句話,畫很像老師的學生是要打屁股的,這個打屁股不是學生要打屁股,是老師該被打屁股,你怎么帶出這么機械的學生?

中國藝術和歐美相比較是很講含蓄的。中國繪畫是一種不能太過又不能不到的微妙藝術,假如用筆太過,那就太火氣,就不符合我們中國畫的審美;而不到又表現為柔軟無力。為什么說關良的好,因為他恰到好處。

東方性一直是注重內心修為的。其實很寫實的東西,從技術層面出發的這種繪畫狀態,實際和西方人的性格有關系的,這也是為什么精密的儀器是德國人造出來的。和民族的生活習慣也有一定關系,宣紙也只能在涇縣它能夠生產出最好的。至于觀念,牧溪是南宋畫家,在1000多年前,他的東西就已經很觀念了。《六柿圖》放在美國大都會,西方學者也是認為這是最好的藝術。看《六柿圖》使我想到了莫蘭迪,這6個柿子似乎相當于莫蘭迪的6個瓶子,莫蘭迪明顯是受了牧溪的影響。

藝術的高境界,就是自然,筆墨也是這樣,你少了一分力就不自然,不自然馬上就能看出來,不自然就會勉強,勉強不是好東西。中國畫還有一個特點,如四王以及沈周、文徵明的山水,你看上去是山、是水、有人、有樹、有房子,但是你走近看,就是看它筆墨的獨立價值了。筆墨質量是相當重要的,筆墨質量就是國畫家在畫的時候獨立出來的一個價值,這種審美才叫千古不易。干余年的中國文人畫系統本質是一種表現性的繪畫,一直在似與不似之間尋找著物我同體的最佳狀態。

藝術必須生長在自己的土壤里,可以有各種外來營養,但是土壤必須是自己的,這就是本土性。日本也出了好多好的藝術家,但是它好像總歸沒我們的大師到位,我們到遼博、故宮、上博去看這些畫,會覺得藝術肯定是植根于自己土壤里的。比如看到太湖,自然會想到倪云林,他的畫只有在這個地方可以找到靈魂。你看太湖一片迷蒙之色能有巴比松畫派、印象派那種對比強烈而有色彩的東西嗎?肯定沒有,太湖就是一片渺茫,平坡、石、樹、水融為一體,這就是倪云林。有一年去太行山,往深山一看,李成、范寬就在這里呀。如果陸儼少不到四川就不會有他的陸家山水;陳子莊對巴山蜀水的自然產生了感情,再加上他原來的筆墨訓練,因此成就了陳子莊。日本畫家東山魁夷,到太湖寫生時帶了很多顏色,櫻花牌的顏色很好,但是他就是派不上用場,用排筆畫太湖總是不倫不類的。像倪云林對一塊石頭的反復皴擦,就能體現中國文化中的物我兩忘、天人合一的這種狀態,這點外國人很難做到。