淺談雙鴨山新安煤礦沖擊地壓解危技術

李 強

(龍煤集團雙鴨山分公司 新安煤礦,黑龍江 雙鴨山155100)

新安煤礦位于黑龍江省友誼縣境內,行政區劃隸屬于黑龍江省雙鴨山市寶山區。隨著新安礦采深的不斷增加,深部動力現象較明顯,尤其是進入六采區下山區十層生產以來,礦山動力顯現進一步增大,動壓現象顯現更加明顯。新安煤礦采區的最大開采深度已將近700m,按照埋深600m的煤層劃分,六采區下山區、七采區下山區為具有沖擊地壓危險性區域。沖擊地壓災害也逐步成為制約煤礦安全生產的關鍵因素之一〔1-5〕。因此,該礦根據自身的實際條件,針對不同的沖擊危險性區域,采取了多種沖擊地壓解危技術措施,有效地降低了煤礦沖擊地壓災害發生的概率,本文將就新安煤礦現有的沖擊地壓解危技術措施做詳細介紹。

1 優化開采設計

1.1 開采解放層

新安煤礦目前已完成六采區下山區解放層6層煤的回采,七采區下山區是準備采區,正在施工系統工程巷道,該區域采區開采上下解放層的方法,進行開采,即現開采上層6層,及最下層12層。通過開采兩層解放層,來治理沖擊地壓,八采區同上。

1.2 合理擺布隊組分布及巷道布置

新安煤礦在隊組擺布上避免出現同層或鄰近層在影響范圍內相向施工的方式。在采面布置上,從設計上布局要科學合理,避開應力集中區域與地質構造復雜區,實現無煤柱開采,巷道設計期間充分分析、論證其科學合理性,開采順序,先采上部再采下部。

采煤方法:走向長壁區內后退式采煤,綜采工作面2個,回采的煤層為中厚煤層、高檔工作面一個,回采薄煤層。

采空區頂板管理方法:頂板管理采用全部垮落法管理頂板。

1.3 減少煤柱留設,減少應力集中區

新安煤礦現可采煤層為6層、8上層、8層、10層、12層煤,6層、12層解放層采用了沿空留巷方式為碼絲袋子裝矸石的方式,6層煤煤層厚度1.2~1.5m,12層煤煤層厚度1.2~1.8m,解放層均采用沿空留巷沒有煤柱的存在。六采區下山區中厚煤層8上層、8層、10層正在使用沿空掘巷留5m的小煤柱或不留煤柱的方式減少煤柱留設。

1.4 控制工作面推進速度

經研究發現回采速度的快慢也是影響沖擊地壓發生的因素之一,回采速度過快,容易導致煤層頂板垮落不及時,形成大面積的覆巖懸空,這就給頂板的大面積突然垮落,引發沖擊地壓提供了條件。因此,新安煤礦根據現場實際條件,通過礦壓分析,發現保證工作面的推進度保證不超過1.5m/d是比較合理的。

2 爆破斷頂措施

由于煤層上方存在厚度為7m的中砂巖和12m的細沙巖,頂板中集聚大量能量,當出現大面積懸頂時或突然垮落時,容易導致破壞性沖擊地壓的發生。且留設的煤柱對上方頂板起到了較好的支承作用,側向頂板懸露面積大,對沖擊地壓有較大影響,因此處理采空區懸頂對沖擊地壓的防治有重要的作用。對于此種情況,新安煤礦采用爆破斷頂的措施處理側向采空區懸頂。

2.1 爆破斷頂

(1)設備及工具。采用ZDY-1900型鉆機配Φ75mm鉆頭。

(2)爆破孔布置原則。頂板處理高度的確定,應滿足冒落矸石充滿或基本充滿采空區,對上覆巖層起支撐或墊層作用。同時,破壞其上部老頂的完整性,使上覆巖層較易垮落,從而減弱頂板垮落的沖擊強度。通過計算,當7m粉砂巖充分垮落后基本能充填采空區,因此爆破斷頂主要針對距煤層3.15m上方7m的粉砂巖老頂。

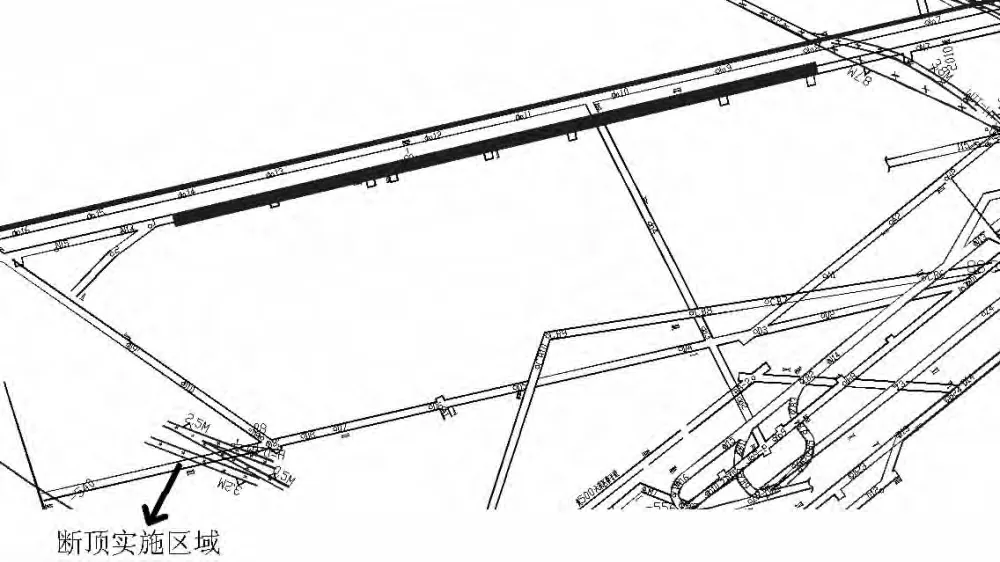

(3)鉆孔布置方案。根據分析,該采面的沖擊地壓威脅主要來自上巷,因此爆破斷頂措施在上巷實施(見圖1)。

圖1 爆破斷頂區域示意

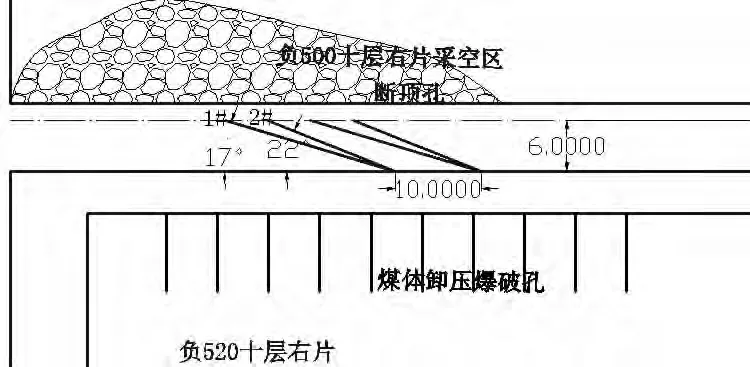

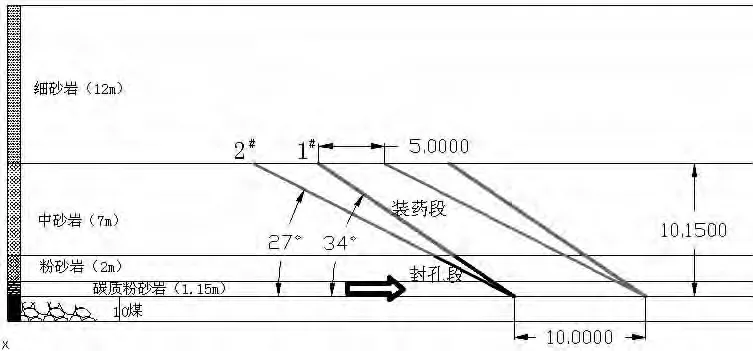

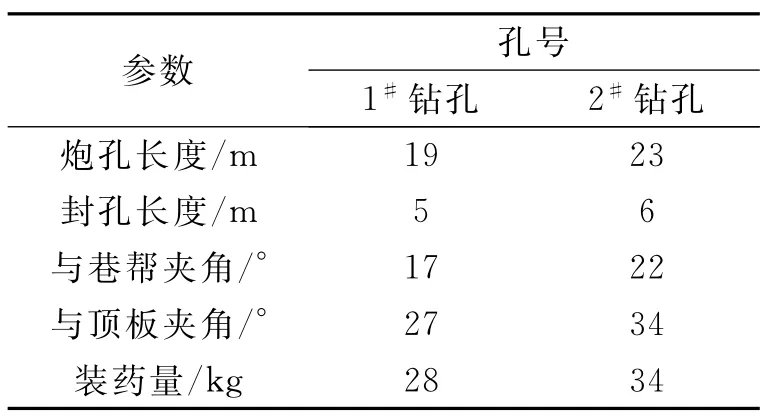

自N13導線點向內10m開始布置斷頂孔,間隔為10 m,當工作面推進至炮眼50m時,開始放炮。炮眼布置見圖2、圖3,炮眼方位、裝藥量和封孔長度見表1。

圖2 爆破孔布置

圖3 斷頂炮布置剖面投影

表1 鉆孔參數

2.2 煤體卸壓爆破

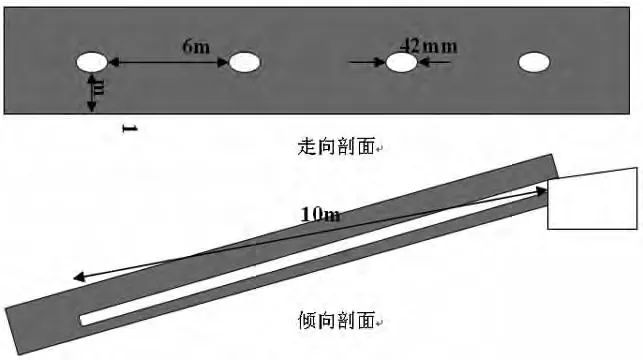

(1)設備。手持風鉆、麻花鉆桿(每節長1m)、直徑42 mm鉆頭。

(2)施工參數。從N13導線點向外開始布置放炮孔,放炮孔可利用鉆屑監測鉆孔。炮眼距底板1.2m,眼深10 m,間距6m,單排布置,炮眼角度平行于底板、垂直于煤幫(見圖4)。

(3)裝藥參數。封孔長度3~4m,裝藥量3.0kg,利用導爆索進行爆破。

圖4 煤體卸壓爆破孔布置示意

3 大孔徑卸壓及高壓注水卸壓

在回采巷道內若打設了抽放瓦斯鉆孔,其可兼做卸壓鉆孔。抽放鉆孔施工后,采用Φ110mm鉆頭進行擴孔,擴孔長度不小于10m。

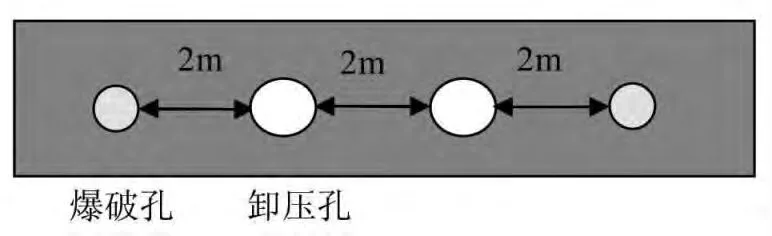

若單獨打設卸壓孔,打鉆在應力區域范圍進行卸壓,只允許在低應力區域開始施工卸壓孔,按照由低向高應力區域鉆進的原則。根據現場實際情況,危險性高的區域可以加密鉆孔,有應力恢復后應采取二次卸壓。

1)設備及工具。采用ZDY-1900型防突鉆機配置直徑為94mm鉆頭和1m長可接釬桿。

2)鉆孔布置。自切眼往外10m開始開孔,鉆孔打設位置垂直于巷道上邦煤壁,角度與煤的傾角相同,鉆孔直徑為110mm,孔口距離巷道底板1m左右,孔深為10m,平行煤層傾向。卸壓孔布置在兩爆破孔之間(見圖5)。

圖5 卸壓孔與爆破孔布置關系

3)煤層注水。利用抽放鉆孔或是預先打好的卸壓孔均可兼做注水孔,但注水孔的間距L應盡量滿足15m≤L≤20m。并結合高壓注水泵進行動壓注水,注水壓力在15~20MPa之間,封孔器封孔,封孔深度不小于2m,注水系統隨采面回采超前工作面20m進行回撤。且鉆孔深度不應小于工作面面全長的2/3。若是利用預先打好的卸壓孔兼做注水孔,高壓注水措施應在煤體卸壓爆破后進行,這樣可以顯著提高注水效果。

4)注水效果檢測。

(1)采用直接觀測法,從煤壁或煤幫水的滲出狀況進行簡單的判斷,確定濕潤范圍。

(2)定期測量從注水煤體中取得煤樣的濕度。

(3)卸壓孔和高壓注水卸壓后,要對該范圍利用微震法、電磁輻射發與鉆屑法等方法重新評估動壓顯現傾向性。

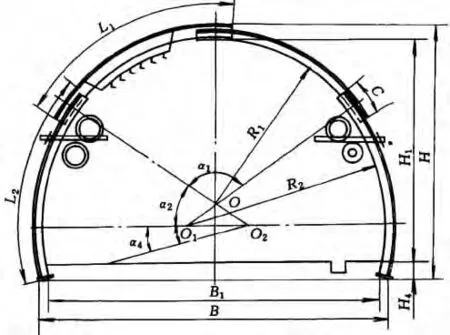

4 局部加強支護技術

大量研究成果表面,巷道是否發生沖擊破壞與巷道圍巖強度有很大關系,在其它條件不變時,沖擊破壞與否取決于巷道圍巖極限承載強度。盡管支架所能承受的載荷或其所能施加的巖層變形阻力相對于巖層壓力是相當小的,但卻對巖體變形或應力變化產生相當大的影響。通過一定的支護手段,提高巷道圍巖極限承載強度,巷道發生沖擊地壓破壞的概率就大大降低,因此,要重視巷道圍巖結構自身穩定性的維護,采用既能強化圍巖承載強度,又能吸收沖擊能量的支護方式,有效控制和預防沖擊礦壓對巷道的破壞。因此,在工作面回采期間,為保證安全生產,防治動力災害現象的發生,一般還應在重點區域加強支護預防措施:

1)回采巷道超前支護一般應保證不小于200m范圍,采用單體配木板打設一梁兩柱的類似棚架支護。

2)在高危險區域,為控制地壓沖擊后頂板下沉冒落,應在頂板破碎及下沉明顯地段配以專門的U型可伸縮性支架(見圖6)。

圖6 四節三心拱曲腿U型鋼可縮性支架

5 結語

針對新安煤礦的實際情況,經過長期的探索實踐,總結出多種沖擊地壓解危技術措施:包括采前的優化開采設計,采中的爆破斷頂技術(包括斷頂爆破和煤體卸壓爆破)、大孔徑卸壓及高壓注水卸壓以及局部加強支護技術。這些解危技術措施,在實踐中也得到較好驗證,在很大程度上降低該礦沖擊地壓發生的概率,保證了煤礦的安全高效開采,也為其他類似條件下的礦井提供了借鑒。

〔1〕藍 航,齊慶新,潘俊鋒,等 .我國煤礦沖擊地壓特點及防治技術分析〔J〕.煤炭科學技術,2011,39(1):11-15.

〔2〕齊慶新,竇林名 .沖擊地壓理論與技術〔M〕.徐州:中國礦業大學出版社,2008.

〔3〕潘俊鋒,齊慶新,毛德兵,等 .沖擊礦壓危險源及其層次化辨識〔J〕.煤礦開采,2010,15(2):4-7.

〔4〕隋豪杰,高旭東,徐小兵 .沖擊礦壓影響因素與發生條件分析〔J〕.煤礦開采,2007,12(1):61-62.

〔5〕齊慶新,雷 毅,李宏艷,等 .深孔斷頂爆破防治沖擊礦壓的理論與實踐〔J〕.巖石力學與工程學報,2007,26(S1):3522-3527.