中小學教師助力深度融合的培訓模式與實踐

吳燕仙

[摘 要] 信息技術與課堂的深度融合是學校教育信息化工作的一個重要方面。教師培訓機構通過“手把手提能力、面對面研課堂、實打實深融合”等方式進行探索與實踐,助力信息技術與課堂的深度融合,提升教師信息素養,促進教師專業發展。

[關鍵詞] 信息技術;深度融合;教學

一、“助力深度融合”的現狀

1.缺乏對教師需求進行調研

在對中小學教師培訓前,沒有深入學校進行調研。對不同發展階段的教師在某個學科教學領域應達到的信息技術水平要求,以及實際存在的不足把握不準確;與參訓教師缺乏有效的溝通導致培訓設置的課程及內容不符教師需求。

2.培訓方式單一

目前培訓是因人設課,而不是依據主題、課程找人,結果是專家一言堂,或純技術講授,培訓方式單一,課程之間缺少邏輯關系,專題講座和單元活動之間缺乏邏輯性,不能有效地解決實際工作中遇到的問題,湮滅教師的積極性,達不到培訓預期效果。

3.培訓內容單一

培訓內容不分學科,“眉毛胡子一把抓”,不同教齡、職稱、專業發展水平的教師經常混編在同一個班培訓,不能結合學科的實際和學生身心發展的特點,提供具有學科特色的培訓。培訓內容與教師實際工作遇到的問題相脫節,缺少相關性、適度性與有效性。

4.缺少良好的環境和條件及后續的專業支持與服務

教師培訓時很少去思考在現實中怎么去運用,自然沒有太深的印象。但在現實中應用時,由于存在學校條件的限制、教學任務繁重等多重因素,加之教研指導與培訓沒能朝著同一方向推進深度融合,沒有發揮“研訓一體”的整合效應,使得培訓后續鞏固、激勵與專業服務得不到支持,發揮不了教師應用信息技術的熱情和激情。

二、“助力深度融合”的模式構建

營造信息化教學環境,實現新型教與學方式,變革傳統的課堂教學結構是信息技術與課程融合的三個基本屬性。[1] 因此,在培訓課程設置上不僅局限教師需求的滿足上,而是要如何引導需求著手,從注重供給到注重合理供給的方面考慮,如何助力營造信息化教學環境,助力信息技術與教學“緊密擁抱”,助力教師實現新型教與學方式,助力傳統的課堂教學結構的根本性變革。

培訓前,通過問卷、訪談、課堂觀察等形式深入中小學校,開展教師的信息技術應用能力,接受能力、課堂融合能力等專項調研,分析信息技術與課堂融合的現狀和問題,提升教師信息技術與課堂融合能力的分層、分學科、遞進式的培訓項目和課程體系。通過“手把手提能力、面對面研課堂、實打實深融合”等適合成人學習特性的培訓方式進行,幫助參訓教師獲得知識和能力的同時又有效地促進參訓教師培訓后行為的發生和改變,使培訓實效得以更好地落實。在培訓的內容設計上,摒棄對技術進行割裂培訓的傳統方式,建立“理念、模式、教學設計、信息技術”相結合的立體式培訓內容。采取傳統面對面的集中式培訓與基于線上線下培訓相結合,專家引領、教研室、教科所及教師培訓等機構、學科教師參與的“三位一體”培訓模式,采取學習—實踐—反思,“循環漸進—螺旋上升”的培訓路徑(如圖1),以實現學習成果的“零存整取”,搭建教師成長“立交橋”,促進教師實現“外在要求轉化為內在需求”、“外在知識轉化為內在能力”和“內在素質轉化外在行為”的三個轉化,助力教師信息技術與課堂融合能力。[2]

三、“助力深度融合”的實踐

1.手把手提能力

教師信息技術操作水平的提高是信息技術與課堂融合的關鍵,面對來自于技術的挑戰,教師只有走出自己實踐的舒適地帶,刷新和重啟自己,不斷促進自身專業成長,從知識本位走向綜合素質本位。

遵守 “易用”、“實用”、“創新”原則設置培訓課程,按照“主題—模塊—專題”的層級進行課程內容的設計,[3] 將需要研究討論并加以解決的技術困惑、疑難,作為參訓教師學習活動的視覺聚焦點和內容重點,通過“案例”形式呈現給參訓教師,使他們身處真實情景,感知有用,在實踐研討中,激活經驗,反思實踐,提高教師應用信息技術的能力,促進課堂教學行為的改進。培訓過程采取4W1H方式,讓教師明白使用什么信息技術(What ),為什么使用這個技術(Why),何時采用(When),針對什么樣的學生(Who),怎么去實施以及如何去評估(How),以避免在實踐中濫用與誤用。

如:對數學學科教師,幾何畫板軟件是最適合數學教師和學生用于數學實驗與研究,簡單易用,可以很好實現信息技術融入數學教學。當然要用好幾何畫板,關鍵在于弄清楚幾何畫板能做什么、怎么去做和為什么要這樣去做,要搞清楚幾何畫板的規律性的東西。研發的“幾何畫板在數學教學中的應用”培訓專題,培訓內容從繪制基本圖形入手,旋轉、函數、動點等模塊,通過典型案例,講練結合、逐層突破。

又如:旋轉系列專題,從中心對稱圖形、三角形割補成平行四邊形、到任意圖形旋轉,逐層深入。案例除了來自文獻檢索、網絡搜集外,還有很多由參訓教師提供,這樣真實地呈現他們需要解決的重點難點問題、實踐困惑和其他現實需求。[3]

動點問題的繪制一直是困擾教師的技術難點。動態幾何問題往往是將幾何知識和代數知識相結合,綜合性強,題目靈活多變,動中有靜,靜中有動,體現數形結合思想,能很好激發學生空間想象能力,能夠全面考查學生的綜合分析能力和解決問題的能力,因此“動態幾何問題”已成為一大熱點題型之一。為此按單動點問題、雙動點問題、速度為參數的雙動點問題、變速運動的動點問題、同時出發不同時停止的雙動點問題、運動過程中有停頓的動點問題、相遇后變速運動的動點問題等問題進行歸類。通過案例演示—實踐解決單點動、雙點動、線動再到整個基本圖形的動,從沿著直線動到在曲線上動到符合某個(或幾個)運動條件的動,從常規的軸對稱到中心對稱再到非常規的動,教師的制作水平有了很大提升,而且制作好的案例可直接在課堂教學中應用。正是基于“感知有用”的基礎上做到“感知易用”,調動參訓教師學習的積極性和主動性。

“幾何畫板”制作過程較為簡單,對問題的反映是在對學科知識理解基礎上,甚至是利用學科知識本身來解決問題,因而使用“幾何畫板”制作出的課件更符合學科知識本身的要求。教師應用信息技術不僅不是專業性的弱化,相反,是另一種強化和重構。

2.面對面研課堂

懂得教學規律,熟悉教學過程是搞好信息技術與教學整合的重要條件。要實現技術與教師的教、學生的學真正融合,也必須重組或重建課程。因此,基于信息技術,致力于開發利于變革學生學習方式的課程案例,在日常研修中注入技術基因同時,大力提高教師在信息技術環境下的教學設計(融合)能力,從“會用”向“巧用”、“妙用”轉變,將教學現實需求和技術優勢、短板進行綜合考慮。

培訓方式不再是簡單傳統化的專家的講座,而是由專家和學員構成的學習共同體,開展基于知識的心智對話和技能學仿,培訓的場所延伸到中小學課堂。“走出去,請進來”(如到上海、杭州、溫州等地名校考察學習,邀請他們的專家過來講座)、骨干教師示范等培訓的形式,與此同時,采取“云服務”、“QQ、微信”等手段和工具,提供學習資源,發布培訓項目,開展培訓話題交流。

如:“一題一課”、“初中數學課堂教學展示”就是與一線教師、教研員合力開展的一系列專題研修活動,“數字化課堂”、“互動教學研討”則邀請上海、杭州等地名校專家、一線教師進行理念引領、示范,為教師搭建展示研修成果、交流經驗、探討問題的平臺。在課例研究觀摩活動中,通過觀摩、反思、交流、探討等形式引領教師探索信息技術與教學深度融合的方式方法,助推教師融合能力的提高。

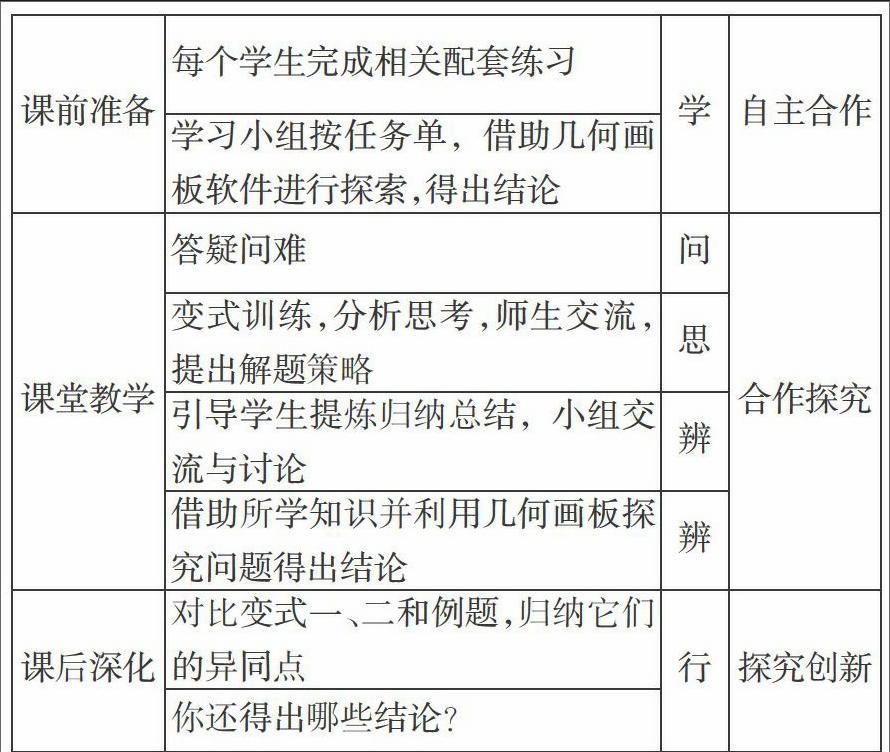

又如“初中數學課堂教學展示”專題培訓中“最短路線問題的探索與應用”課例,教師運用自主、合作、探究;學、問、思、辨、行的 “三步五環”教學模式,如下表,引起專家與學員共鳴。教師通過一系列問題串,應用幾何畫板引導啟發學生思考,在認知中產生沖突,在思維碰撞中體驗了數學課堂樂趣,激發學生學習興趣。整個教學過程中,教師沒有輕易告訴學生,而是通過敲打敲打,“動一動”、“想一想”方式,在技術支持下進行嘗試、探究活動,達到發現問題的解決方案,解決“最短路線”這一類問題,同時幫助學生感悟數學基本思想、積累數學思維活動經驗。這一課例很好詮釋教師少教、數字化學習、更多的互動、開放觀念的新課堂結構的課堂,把課堂推向更加靈動、個性和豐富的平臺。

互動教學研討班的培訓,由教師展示的《多邊形》課例,則充分利用電子白板與幾何畫板給學科教學帶來的便捷與高效。教師通過電子白板技術創設情境,激發興趣聯想,利用幾何畫板鼓勵學生探索,幫助學生理解概念,有效開啟了學生思維的閘門。教學結構不再是“以教師為中心”,而是改變為既能充分發揮教師主導作用,又能突出體現學生主體地位的“主導—主體相結合”的教學結構。[2] 利用信息技術創設適宜的教學環境,改變課堂教學結構,可以激發學生學習興趣,使學生入情入境,獲得學習的快樂感與幸福感。因此,教師在教學中思考的不是 “用還是不用”的問題,而是如何在概念、技能、思想方法的掌握與信息技術的使用之間取得平衡的問題,是“怎樣用得更好”的問題,學生在學會知識的過程中,能自然而然地學會用技術進行探究和解決問題。[4] 其核心是為學生提供有挑戰性的、互動交流的學習環境——保持應有的思考水平和強度,促進學生積極參與思考。

3.實打實深融合

培訓只是給參訓教師提供短暫的學習機會,教學理念和教學行為的真正改進需要培訓后的探索實踐,需要培訓后問題的碰撞和解決,需要培訓后系統的跟蹤指導。

學校是教師行為轉化的主要場所,課堂是教師實踐應用的主要陣地,助力融合必須在學校工作中體現。通過“一校帶多點、一校帶多校”的教學和教研組織模式,通過典型引路,以點帶面推進“云課堂、云服務”,借助“互聯網+”發揮示范學校的引領作用和輻射作用,有效地推進區域課堂融合的常態化應用進程。

教育行政部門下屬的教育機構行使一定的教育教學指導、管理的職能,他們對教育技術與課堂教學深度融合的態度、要求直接影響中小學校長、教師的行為。因此,教研室、教科所及教師培訓機構等積極參與是實現教育技術與課堂教學深度融合的極為重要的保障。學校應積極與信息技術中心、教研員、學校聯合,利用網絡、移動終端、面對面等方式,形成一個有效的培訓后激勵、鞏固與支援平臺,提供后續專業支持與服務,促進教師將培訓所學應用到實際的教學當中,提升教師培訓質量,促進信息技術與課堂深度融合的常態化,促進參訓教師不斷的成長與發展。

參考文獻

[1]柯清超,陳蕾.信息技術與教育深度融合的新發展[J].中國電化教育,2013,(8):35-39.

[2]何克抗.如何實現信息技術與教育的“深度融合”[J].中小學教育,2014,(7).

[3]汪文華.教師培訓:以“問題為中心,案例為載體”的內涵與設計方法[J].中小學教師培訓,2014,(2):10-13.

[4]“中小學數學課程核心內容及其教學的研究”課題組.數學·信息技術·數學教學[J].課程·教材·教法,2012,(12):62-94.

責任編輯 無 憂