“角的初步認識”教學設計與反思

龐春陽 閆晶娣

教學內容:人教版二年級上冊P38~39頁例1、例2及相關內容。

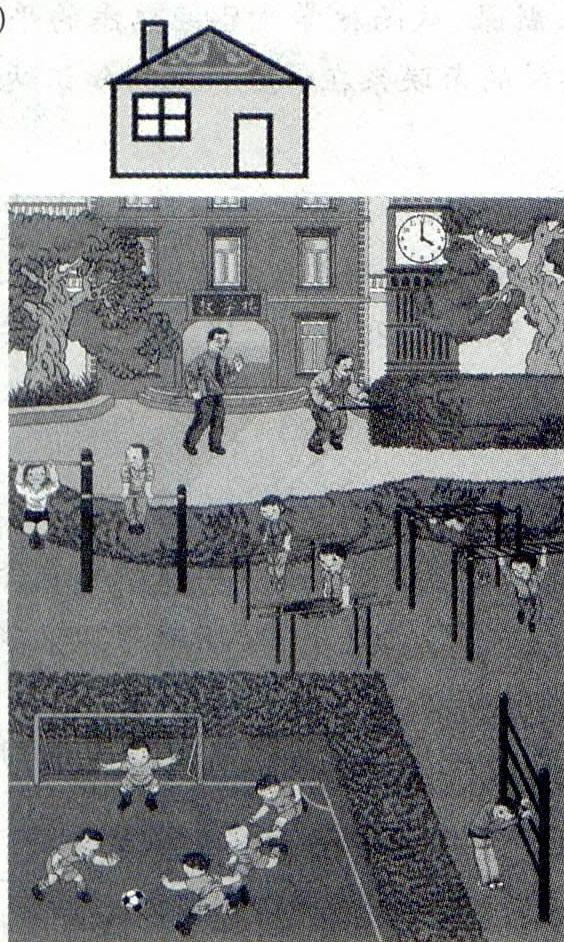

教材解析:“角的初步認識”一課是二年級上冊的內容。角的初步認識是在學生初步認識長方形、正方形、三角形的基礎上學習的平面圖形,是由整體圖形細化出來的、初步的基本圖形,同時這部分內容又是今后學習角的基礎。對于二年級的學生來說,如此抽象的圖形會讓他們難以理解,所以教材在編排上,先呈現了一個校園的情景圖,讓學生感性、直觀地看到生活中的角。教材從實物中抽象出角的一般模型,包括銳角、鈍角、直角,體現了從直觀到抽象的過程。

教學目標:

1.結合生活情境認識角,通過觀察、操作會從實物或平面圖形中辨析角,并用自己的語言描述角的特征。

2.初步學會用尺畫角。

過程與方法:

通過觀察、畫角、折角、比較角的大小等數學活動,培養動手操作能力、實踐能力、抽象能力,建立初步的空間觀念,發展學生的形象思維。

情感態度與價值觀:

通過實踐活動,使學生獲得成功的體驗,建立自信心,讓學生感受到生活中處處有數學。

教學重點:初步認識角,知道角各部分的名稱,初步學會用尺正確畫角。

教學難點:初步感悟角有大小,會用簡單的方法比較角的大小。

教具準備:三角尺、小棒、活動角、圓形紙片、多媒體課件。

教學過程:

一、創設情境,引入新課

(多媒體顯示:森林里草地上,小白兔在嬉戲,旁邊一座小屋。)

師:小朋友們,森林里的小白兔邀請我們去玩,你們想去嗎?兔媽媽請我們參觀它們的新家,請小朋友找一找,兔媽媽的房子是我們學過的哪些圖形組成的。(生答:三角形、長方形、正方形。)

(屏幕顯示:從小屋中拉出三角形、長方形、正方形, 然后分別閃現長方形、正方形、三角形中的一個角。)

師:小朋友們,剛才閃動的圖形是什么?你認識它嗎?那我們今天就一起來認識這種圖形——角。(板書課題:角的初步認識。)

二、實際操作,探索新知

(一)找角

1.在主題圖里找角。

師:角不僅在我們以前學過的圖形上可以找到,在校園里也可以找到,請大家打開書。(出示主題圖。)

師:圖上有些什么?你能從中找到角嗎?(先讓學生說哪里有角,再課件演示。)

2.教學例1。

(學生找到實物圖中的角,多媒體出示三個代表性的實物圖。)

(指名來指一指它們的角。學生每指完一個角,課件呈現紅色線標示角。在指角的過程中,指導學生正確的指角的方法。)

(二)認識角

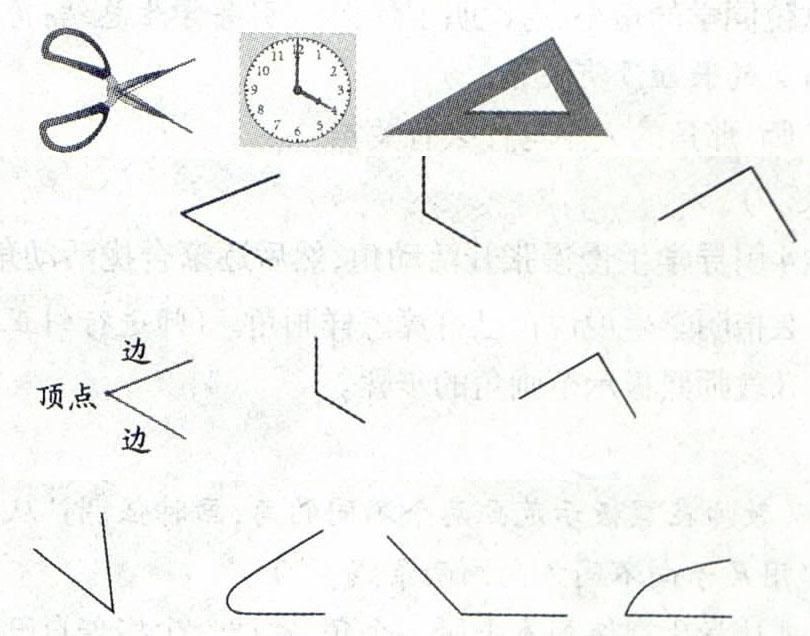

(教師讓學生拿出三角尺,同桌一起來指一指它的角在哪兒。用手摸一摸角,摸一摸兩條線,把摸完之后的感受告訴同桌。)

師:這里尖尖的地方我們看作一個點,給這個點起了個名字叫做角的頂點,我們把這兩條直直的線叫做角的邊。

師小結:角的頂點尖尖的,角的邊直直的。

(出示書上例1下面的圖形。)

師:你能照第一個角的樣子,將另外兩個角的各部分名稱寫出來嗎?(生獨立完成后集體訂正。)

師:數一數,一個角有幾個頂點?幾條邊?(板書:一個角有一個頂點,兩條邊。)

(練習:判斷一下哪些是角,哪些不是角,并說明理由。)

(三)折角

師:請拿出老師送給你們的圓紙片,摸一摸這張圓紙片有角嗎?

生:沒有。

師:下面請同學們動動腦筋,看誰能用手中的紙折一個角出來。(同桌交流。學生匯報。)

師:誰能折一個更小的角?(學生動手折一折后指名展示。)

(四)比角

1.利用課前準備好的兩根彩色硬紙條和一個按扣,引導學生想辦法用它們做成一個角。(學生做活動角。)

2.引導學生思考:同桌間如何做兩個大小一樣的角?(在交流和示范操作中使學生明確用疊合法比較角的大小的具體方法。)

師:誰想用你做的角與老師的角比比大小?(注:教師的活動角的兩條邊比學生的活動角的兩條邊長。找一個拉的活動角比我的活動角大的學生出來比一比。)

師:老師這個角的邊這么長,是不是老師的角大呢?

生:不一定。

師:老師的角的邊比這位同學的角的邊長,但老師的角比這位同學的角小,這說明了什么?(引導學生總結:角的大小與邊的長短沒有關系。)

師:那角的大小與什么有關?

3.呈現教師做的活動角(銳角),引導學生思考自己手中的角變得比老師的角大(小),該怎么辦?(學生思考后,指名說說自己的角應該怎樣變,教師走到學生中間和學生一一比較。)

4.引導學生慢慢張開活動角,然后逐漸合攏活動角,認真思考看看有什么發現。

(課件呈現學生的發現。角的大小與邊的長短沒有關系,角的大小與兩條邊張口有關系,口張的大,角就大;口張的小,角就小。)

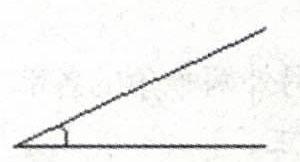

(五)畫角(例2)

師:同學們真聰明,知道了這么多有關角的知識,那你想把它畫下來嗎?

1.學生用手指空中畫角。

2.指明學生說說自己打算怎樣畫角。(師進行糾正。)

3.教師黑板示范畫角的步驟。

(1)點上一點。

(2)從這點起用尺子向不同方向畫兩條線。我們通常在兩條邊的中間畫一條弧線,作為角的標記。

(教師在黑板示范畫兩個不同的角,畫時強調:“從一個點起用尺子向不同方向畫兩條線。”)

4.讓學生在練習本上畫一個角,并請學生指著自己畫的角說說畫角的過程。

師:為了畫出來的角好看,盡量角的兩邊的長度要接近。

5.及時改正學生畫角的方法,強調先要點上一點。

(六)尋找生活中的角。

師:同學們的表現真不錯,讓我們做個游戲輕松一下吧。

1.讓學生在教室中同桌合作找角。(要求:在音樂聲起時,在教室中找角,一人指角,另一人說出頂點和邊。)

2.欣賞生活中的角。(多媒體出示生活中的角的圖片,讓學生感悟到生活中處處有角。)

三、課堂總結

1.指名總結學習了角的哪些知識。

2.欣賞角。(課件呈現松浦大橋圖、古埃及金字塔……讓學生充分感受到角的作用。)

3.總結。

反思:

角與生活有著密切的聯系,生活中很多物體的表面都有角。同時,學生學習幾何圖形的有關知識,如研究長方形、正方形、三角形等平面圖形以及立體圖形的特征時,也離不開角。因此,學習角的初步知識,既是實際生活的需要,也是學生后面繼續學習幾何知識的需要。在本節課教學中,利用學生已有的生活經驗和知識基礎,通過“觀察——操作——探究——交流”等研究方式,引領學生經歷由具體到抽象的一般過程,幫助學生建立起角的正確表象,促進學生將豐富的感性認識上升為理性認識,發展學生的數學思考。

一、引入有效

從生活經驗引入和從知識基礎引入,是概念教學最常見的兩種引入方式。角的初步認識從知識基礎引入,學生已經有了長方形、正方形、三角形、圓等常見平面圖形的基礎,“角”的認識也是認識圖形中的角。從觀察平面圖形中的“角”引入新課,從而把學生已經熟悉的平面圖形的角與本節課要學的角聯系在一起,把新知識納入原有的認知結構中。

二、 歸納自然

第一學段初步認識“角”,對“角”的概念沒有給出明確的定義,“頂點”和“邊”也只是采用舉例而不是定義的方式給出。本節課教學從“實物圖”中逐漸隱去實物外貌,逐一抽象出“兩條邊、一個頂點”,讓學生看到角的樣子,然后把三角尺作為研究素材,讓學生通過觀察、比較、分析,自主歸納出“角”的共同特征:由一個頂點和兩條邊組成。

三、 突破難點

引導學生認識數學中角的“樣子”,知道角的各部分名稱是基本的教學目標。由于角不是一個封閉圖形,學生又沒有射線的知識基礎,常常會受到邊的長短、角兩邊所夾“面”的大小等影響。為此,應重視活動角的運用,本節課讓學生動態地看到角的大小變化,我設計了比角的環節。利用課前準備好的兩根彩色硬紙條和一個按扣,引導學生想辦法用它們做成一個角。同桌間如何做兩個大小一樣的角?用學生做的角與老師的角比比大小。在交流和示范操作中使學生明確用疊合法比較角的大小的具體方法,引導學生發現角的大小和邊的長短無關。這巧妙的一比,不但幫助學生感知了角的大小跟邊的長短無關,還讓學生學會了怎么樣比較兩個角的大小。

四、 合理聯系生活

結合生活情境認識角,意味著角與生活有著密切的聯系。通過前面的教學環節先讓學生在頭腦中初步形成“角”的影子,讓學生能依據“角有一個頂點、兩條邊”,去發現平面圖上的角、立體圖形上的角和日常生活用品上的角,適時進行數學與生活的轉換。

本節課沒有處理好預設與生成的關系。比如在鐘表上找角時,有學生比劃出了一個圓形,我預設時沒有想到,因此我只是問了一句:“這是角嗎?”然后讓其他學生來找角。其實我可以在學生認識了角的特征后再回過頭來看看,說說為什么圓形不是角,可以進一步鞏固角的特征。