兒童旅游研究綜述

馮曉虹 李咪咪

[摘要]旅游從一開始便一直與教育相關。在當代社會,為兒-童提供可供選擇的旅游體驗被視為一種良好教養的象征。雖然業界已認識到兒童市場的重要性,并采取了積極的方法來開發產品和服務去吸引這個細分市場,但是學術研究仍顯得相當不夠。文章對兒童旅游研究進行了回顧,從不同角度對兒童旅游研究進行評論,并揭示現有研究中兒童主要是作為被動的而不是主動的研究對象。最后,從理論和方法的角度對未來研究提出艤。

[關鍵詞]兒童;旅游;家庭度假;研究綜述

[中圖分類號]v59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2016)09-0061-11

Doi:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.09.017

引言

隨著社會經濟和文化發展水平的不斷提高,生活節奏的加快,旅游休閑理念已成為全社會共識。在這個宏觀背景下,以兒童為中心的親子旅游快速發展,成為現代旅游業的一個重要組成部分。家長普遍認為旅游能夠為兒童提供體驗式學習的機會,創造家庭共同回憶,共度高質量的家庭時間。因此,能否為兒童提供多種旅游的機會和出游體驗已成為現代社會衡量家長是否稱職的一個重要標準n,。認識到兒童作為一個旅游細分市場的重要性,業界已推出多種產品和服務來滿足這個市場的需求,而學術界對于兒童旅游的研究尚處于起步階段。

兒童旅游研究的缺失很大程度上是由于兒童在社會中或者在旅游活動中的從屬地位,換句話說,兒童并沒有被忽視,而只是被邊緣化。更進一步來講,與其他如少數民族、婦女、或是LGBT(同性戀社群)等傳統的邊緣群體不同,兒童在旅游研究者中沒有自己的代表人物,從而導致了對這一群體的研究缺失。Graburn在20世紀80年代早期就提到這一問題,Small認為這種現象到現在幾乎沒怎么改變。Poria和Timothy從倫理、理論以及方法論角度分析總結了兒童旅游研究較少的原因。從倫理角度,與成人研究相比,學術界對兒童研究的道德問題通常予以更多關注和引導,研究者不僅僅需要獲得研究對象父母的同意,還需要通過所在機構及政府的研究倫理審查,而兒童研究的倫理主要集中在知情同意和保護這兩個關鍵問題上。在理論層面,旅游現行知識體系無法提供對兒童行為進行概念化所需的理論,對其他相關領域文獻和理論的不熟悉也導致相關研究滯后。在方法層面,兒童研究需要特定的技術和程序,而旅游研究者對兒童研究的方法論的理解尚處在初級階段。

受后現代建構主義研究范式的影響,一些學者開始關注旅游活動中兒童這一長期被邊緣化的群體。本文旨在對現有的涉及兒童參與旅游活動的中英文期刊文獻進行全面回顧,了解兒童旅游研究總體進展情況,系統梳理兒童旅游研究視角、方法和內容,并對兒童旅游研究進行評論和展望,以期為未來的兒童旅游研究提供借鑒和參考。聯合國于1989年通過的《兒童權利公約》中將兒童定義為0~18歲的未成年人,而在此后的《世界青年報告》中,又將15歲以上的未成年人劃為青年范疇,本文所指的兒童旅游研究主要是對研究0-15歲以下未成年人旅游的文獻進行回顧。

1.兒童旅游的界定及分類

兒童是積極的社會行動者,McNeal認為兒童不僅是直接消費者,還是影響消費的消費者和未來消費者。心理學、醫學、地理學等學科也都將兒童作為重要的研究對象。關于尊重兒童權利和發揮兒童作用的議題越來越受到人們重視。作為一個特殊群體,兒童不僅是現在和將來旅游市場重要的目標細分群體,而且是推動旅游業發展的一支最重要的力量,他們將影響和改變未來旅游業態和旅游模式。然而從現實來看,無論是產業界對兒童旅游產品開發設計、市場開拓和營銷,還是學術界對兒童旅游作為一種社會現象和對兒童旅游行為的關注都極為不足。除了兒童是積極的社會行動者這一觀念還未被廣泛接受之外,與研究數據獲得的困難性和學者研究方式和角度的不同也有一定關系。

學者們并沒有特別為兒童旅游作專門定義。兒童旅游的代際性和好玩性是其兩個明顯特征。Cullingford提到,對大多數兒童來講,旅行(仃avel)就意味著假期(holidays),他們旅游(tourism)的個人體驗就是聚集在沙灘和泳池的家庭度假(familyholiday)。這是早期國外兒童的旅游感知。兒童往往與童年連在一起,因為兒童處于不同歷史時期、地理位置、文化或階層,所以絕對的、普遍的童年并不存在。Carr進一步認為,兒童和兒童旅游應該讓兒童自己來定義。

從參與旅游活動的成員組成來看,兒童旅游可以分為“僅兒童的旅游”(child-only holiday)和“家庭旅游”(family holiday)兩大類。圖1為基于Carr的研究成果對兒童旅游的分類。僅兒童的旅游,主要包括到別的小朋友家過夜(sleepovers),即通常的寄宿,和夏令營(summer camps)。家庭旅游,作為另一種兒童旅游形態,是最常見也是最為復雜的兒童旅游形態。根據家庭特征和家庭出游安排的不同,通常有4種分類方法,呈現8類兒童旅游形態。第一種是按照出游過程中兒童與家長始終在一起還是有部分時間是獨立自由的分類,如兒童俱樂部(kids clubs),這樣的旅游對兒童的感受和出行的意義是完全不一樣的;第二種是按照出游時間的長短,這也是最常見的,一般分為1~2天和3天及以上;第三種是按照家庭生命周期不同階段分,較小兒童(5歲及以下)因為活動能力和認知水平受限,處在被動旅游狀態,而較大兒童可以相對主動地參與旅游活動;第四種是按照代際關系分,兩代人(父母和子女)出游和三代人(祖父母、父母和子女)或多代人一起出游。

2.研究方法

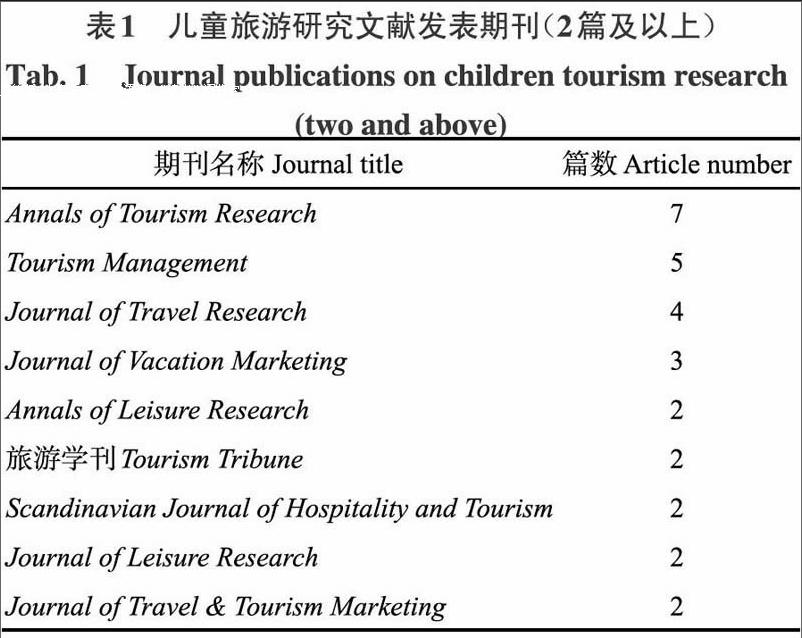

由于受到研究者本身語言能力的限制,本研究僅對現有的中文及英文文獻進行了回顧。研究者通過以下路徑搜索兒童旅游相關文獻。一是通過“children”“kids”“family holidays”“adolescent”“young tourists”“childhood”“family vacation”“tourism”“travel”“兒童”“青少年”“旅游”等關鍵詞不同組合在EBSCO、ProQuest、Elsevier、Taylor&Francis、中國知網等數據庫以及谷歌學術全面搜索相關文獻;二是通過閱讀搜索到的文獻,采用滾雪球的方式找到其他兒童旅游相關文獻;三是搜索與兒童旅游相關的專業研究書籍和網站。在以上每個過程中,分別采用小組討論,分析檢索到的文獻與兒童旅游的相關性。上述3個路徑總共收集到31個期刊中114篇兒童旅游相關的文獻,其中,中文6篇,英文108篇,中文文獻主要發表在《旅游學刊》,英文文獻主要發表在Annals of Tourism Research以及Tourism Management。第一篇可檢索到的兒童旅游相關的文獻發表于1979年。表1為主要文獻發表的期刊。

審閱兒童旅游相關文獻發現,關于兒童旅游,特別是基于兒童視角的旅游體驗研究相當缺乏。期刊文獻中,除去兒童夏令營相關文獻外,其余與兒童旅游相關的期刊文獻不足50篇。大多數文獻都是把兒童作為缺乏主觀能動性的弱勢群體。與學術界相比,旅游業界則認為兒童旅游需求和行為研究非常有價值,需要有更積極和主動的途徑去開展相關研究。從圖2可見,兒童旅游研究雖然數量不多,但在近3年呈逐步增長趨勢。

3.兒童旅游研究

開展兒童旅游研究一般基于以下3個方面視角:一是從研究數據來源看,有基于兒童視角、成人視角和兒童成人視角3類。從目前的文獻研究看,兒童視角的研究并不多。二是從研究學科和理論基礎看,有從社會學出發應用社會權力理論,從發展心理學出發應用認知理論,消費者行為理論以及醫學、教育學等相關視角。將兒童放在不同的學科知識和理論框架下研究,兒童旅游研究的目的意義和內容價值將發生變化,因此,SchLqzel等建議要從多學科視角研究家庭旅游和兒童旅游。三是從研究方法看,通常是定性、定量或兩者兼有。在兒童旅游具體研究當中,采用什么方法往往是個非常關鍵的問題,這不僅會影響研究結果的真實有效,而且會涉及研究過程當中的諸多倫理道德問題。除常有的問卷、深度訪談等,還有記憶工作法、繪畫法、時空預算法(the space-time budgetmethod)和日記一訪談調查法(the diary-interviewsurveys)等,其中,時空預算日記法被認為是最有效收集行為數據的方法,可以記錄度假者活動的量化變化。目前現有文獻中對兒童旅游的研究主要集中在兒童對家庭旅游的影響、兒童旅游體驗和旅游對兒童的影響和作用3方面。

3.1兒童對家庭旅游的影響

Yesawich預測,家庭旅游指由成人帶著,包括祖父母輩和兒童,將繼續成為較其他休閑旅游形式增長最快的旅游形態,部分因為它代表了家庭的再團聚,家庭成員離開工作一起共度美好時光。關于兒童對家庭旅游的影響研究主要分為兩方面,即兒童對家庭旅游的決策影響和兒童對成人體驗和家庭整體旅游體驗的影響,其中,兒童對家庭旅游決策影響的研究較多。

不少學者對兒童在家庭旅游決策中的影響開展了研究,認為在過去的幾十年中,兒童在家庭旅游決策和影響中的地位和扮演的角色發生了巨大變化,從被忽視的被動體到信息靈通的活躍參與者。Therkelsen提出雖然在旅游領域兒童對家庭旅游購買等決策行為的影響研究很少,但兒童在家庭購買行為中的影響研究卻很多。

在具體決策影響研究上,可以從家庭旅游類型、兒童年齡認知和家庭成員構成3個維度去展開。

一是家庭旅游類型維度。面對家庭出游決策,先看什么樣的旅游類型,然后作出相應決策。通常有如下分類:一天旅行(1-day family tip),家庭度假(family vacation),家庭出游(family outing),家庭娛樂活動(famiIy recreation)和組團打包旅行(group package tour)。Ekstrom等認為在更多的關于休閑相關的家庭旅游決策研究中,兒童只是在做小規模的選擇上有權進行購買決策,在涉及昂貴的和不經常購買的決策上(如長假出游)不扮演角色。

二是兒童年齡認知維度。Thornton、等認為度假決策是具有影響力的不平等權力個人之間的談判的復雜過程。兒童參與家庭旅游決策的程度有多大,在某種程度上取決于兒童個體本身。研究發現,0-5歲兒童影響父母的假期決策是間接的,一般表現在睡覺時間、衛生、安全、食物等常規需求;6-12歲兒童會以討論、甚至是爭執等形式直接影響父母的假期決策,但即便是允許參與并明確地表達了旅游方面的意向,但事實上最終還是接受父母的決策偏好;其他研究也說明了6歲以上的兒童在家庭決策過程中具有協商談判的能力。Hansen等研究認為兒童會通過糾纏等方式對自己的旅游需求提出要求,如果不成功的話,他們就會哭或通過其他抗議來對付。有意思的是,孩子們對整個決策過程的影響雖然不大,但他們會智慧地與媽媽或爸爸達成“盟友”,這樣可以形成一個“多數”的地位。事實上,成人雖然是最終決策者,但他們還是深受孩子的影響,在內心上也是希望去滿足孩子們的要求。Cullingford以玩具為例,舉了廣告業的例子,并與旅游業研究作對比,認為兒童在父母消費習慣、同伴群體壓力和時尚培育等方面施展巨大力量,對父母來講,作出選擇、贏得認同、避免失望和屈服簡單滿足都是他們的一種減壓方式。

三是家庭成員構成維度。從Cullingford的研究來看,兒童經常被看成在父母計劃什么或計劃去哪等時表達他們的需求。Darley和Jeen-Su研究認為出游前的決策牢牢地把握在父母手上。也有研究指出,當母親停止工作照顧小孩,父親承擔更大的經濟主導地位時,兒童對父母的影響就顯得被動。Therlrelsen從溝通模式、父母孩子的決策策略等出發,提出了一個家庭旅游決策戰略研究框架,進一步豐富和發展了消費者理論。Thornton等在文中提到兒童是最挑剔和最不樂意接受平庸體驗的客戶,孩子們是產生家庭參觀某景點的催化劑(catalyst),他們在家庭旅游決策中起到一些決策顯著作用并具有施加影響的能力。在后現代家庭和談判型家庭的當代社會中,父母的假期想法常常會退居到次要位置。如Thornton等提到所有帶孩子的團隊中都報告了假期活動協商的重要性。學者們提出應重新評估兒童在家庭決策中的作用,假期對孩子來講是一個“非凡空間”,應該給孩子比日常生活更多的談判權力。

相比較于兒童對家庭旅游決策影響,兒童對家庭旅游體驗影響的研究幾乎是空白。從已有的研究看,兒童參與決策與旅游體驗滿意之間有內在聯系;根據家庭兒童個數和他們的家庭角色地位不同,兒童的旅行觀點成為成人滿意度的決定性因素,孩子滿意能產生成人滿意的體驗;兒童如果在旅游中感受快樂,達到他們認為的旅行目的的話,父母就會享受這樣的度假。此外,也有研究指出,兒童年齡太小會影響父母,尤其是母親的度假體驗。

3.2兒童旅游體驗

從兒童視角了解兒童的旅游體驗有助于對旅游者體驗進行更加深入全面的概念化研究。在現有的兒童旅游研究文獻當中基于兒童視角的研究并不多。Poria等基于地理知識研究兒童旅行體驗的影響是能檢索到的唯一一篇直接從兒童旅游者身上采集基礎數據的文章。Cullingford,Nickerson和Jurowski等也對兒童旅游體驗進行了分析。其他研究雖然與兒童有關,但聚焦在家庭旅游研究,采用的多為成人視角,兒童只是作為被動的個體。

通過文獻回顧發現,根據兒童旅游體驗感知特征,可以將兒童旅游體驗分為享受開心的感觀式體驗、基于認知的判斷式體驗和追求互動的社交式體驗3類。

首先,關于享受開心的感觀式體驗方面。Small對澳大利亞的婦女和女孩的童年假期回憶進行分析,得出共享的好玩的體力活動是代代相傳的童年假期的共同回憶;正如Makens說的,“度假勝地和孩子們有很多共同之處,都是致力于開心”。兒童的旅游動機簡單直白,如兒童喜歡把美國作為旅游目的地,不僅是因為娛樂設施(如主題公園),還因為兒童主題的購物(如迪士尼卡通產品),友好寬松的氛圍,以及各類好吃的(如麥當勞等)。學者Gram創造性地提出并強調了兒童旅游感觀體驗(a sensory experiencel的重要性。

其次,關于基于認知的判斷式體驗方面。每一個個體的旅游體驗通常是基于群體確定的目標、期望和標準。Cullingford研究發現兒童很顯然地對各個國家有一些基本的認知判斷,如發達國家或發展中國家,以及一些國家的基本特點,如是否貧窮、安全、友好等,而兒童對旅游地認知印象的形成并不是因為他們經常去,而是通常受到電視廣告等營銷影響,如美國的迪士尼。兒童喜歡去美國,其中一個原因是他們印象中美國是富裕國家。SmalF31研究指出孩子們喜歡在相對安全的地方,如度假村、船舶、小鎮上玩耍。Cullingford發現7-11歲兒童寧愿留在高檔酒店和度假村參加各類游樂項目,而不愿意去參與諸如探索熱帶雨林這樣的冒險活動。兒童在旅游過程中雖然會去尋找不同,探索新奇,但總體偏向于與居住地相似的目的地。目前,對于作為旅游消費者的兒童行為研究和兒童對旅游目的地偏好和認知理解的形成研究都較少,學者們呼吁更加廣泛的兒童感知研究,以發現在其他國家童年體驗對他們成人后的假期體驗的影響。

再次,關于追求互動的社交式體驗方面。Small提到最近研究者開始檢驗兒童是如何體驗度假的。Gram通過研究德國和丹麥家庭度假兒童體驗發現,兒童希望得到各類活動和玩耍的體驗,他們表現得很活躍,并能夠從游伴中很好地學習。6~11歲兒童表現出強烈的旅游產品忠誠度,他們也最渴望和其他小孩一起相伴出游。Nickerson和Jurowski以10-17歲美國孩子為例,發現兒童對積極參與過的活動記憶最深,同時,還有一個顯著的發現是美國兒童享受購物體驗,他們比成人對這樣的目的地更感興趣,滿意度更高。

此外,Gram在Pine II和Gilmore體驗譜(Pine and Gilmores spectra of experiences)的基礎上,提出“優先體驗譜”(preferred experiences),認為兒童體驗更傾向于逃避(esthetic)和沉浸(immersion),但該體驗譜是否適合于兒童體驗有待其他學者再證實。Durko和Petrick指出需要通過聚焦兒童與成人最想從家庭旅游中獲取什么的差別比較來盡可能地消除家庭旅游中發生的負面感知,但如若開展這方面研究,學者們建議要進一步加強對兒童及成人的家庭旅游動機和動機是如何影響家庭假期滿意水平的研究。

3.3旅游對兒童的影響

Durko和Petrick在家庭旅游影響和作用研究中,重點分析了Hilbrecht和Lewis兩篇文獻,專門回顧了旅游體驗對兒童的獲益問題,同時指出這樣的研究更需要基于長期的追蹤式研究。這是專題總結旅游對兒童影響和作用的重要文獻之一。縱觀各類實證研究,旅游對兒童的影響和作用分為正面和負面兩方面,負面影響主要體現在安全問題上,正面影響可總結為以下4方面,即社會性、教育性、情感性和康復性4大功能。

社會性方面,兒童在與社會中介體(socializationagents)(父母、同伴、學校、媒體)的旅游互動過程中獲得技能和知識,在旅游過程中得到成長、獲得自信、學會交往。通過家庭休閑與家庭成員共處對兒童的社會化發展有正相關關系。Small在對成人12歲時的假期回憶研究中發現,兒童時代,出游與其說是加強家庭紐帶關系,還不如說是一種關系“松動”,這種“松動”具體表現為兒童假期中獨立的初體驗。自由空間的使用對孩子們來說,被視為是與探索、實驗、塑造身份和主觀性相關聯的。此外還有許多學者研究夏令營中兒童的旅游動機、滿意度和忠誠度之間的關系,也提到夏令營提高兒童自尊。

教育性方面,盡管把假期作為兒童教育已經是早些時候公認的學術話語,但關于旅游對兒童的教育作用似乎在現有的文獻中表現得不是非常突出。Cullingford認為,孩子們會通過去海外觀光度假得到教育,但是在他們眼里,這些都不被確定為美好的假期回憶,而是記憶為“無聊(boring)”。Small的研究也佐證了這一點,她強調童年假期積極的回憶與分享有趣、開心刺激和通過體育活動的冒險這些情感相關,而不是學習和教育。

情感性方面,Gram指出和父母在一起是德國和丹麥的孩子假期出游的目的。Hilbrecht等發現家庭成員在一起相處時保持兒童快樂會增加家庭幸福感。隨著現代生活節奏的加快,父母往往因為工作繁忙等因素沒有時間陪伴兒童,兒童會把家庭出游時“在一起”作為生活質量和美好時光的重要標志。

旅游對兒童的康復性功能是另一個重要方面,尤其是對那些有障礙的兒童而言。英國旅游協會的一項研究揭示,91%的人認為度假可以提高生活質量,這些群體中的85%認為假期可以減輕兒童與疾病相關的壓力和幫助他們在問題行為上的調節控制。在英國的“時間到關愛”行動(Time2Care)中,60%的參與兒童通過旅行感受到更加平靜和放松,增加了自信和幸福感,33%的看護人注意到度假后兒童精神健康水平得到提高,一些參與兒童表示旅游像充電一樣,回來后表現得更專心,并為重新開始做好準備。此外,學者從醫學角度研究夏令營對癌癥、肥胖癥、慢性病等患者兒童的幫助及其他們的體驗。

3.4兒童旅游研究的挑戰

通過對現有文獻的梳理發現,雖然兒童旅游研究經歷了研究認知、研究結論、研究方法上的大發展,但依然存在著一些挑戰。

首先,當兒童旅游“大行其道”時,原先兒童旅游研究的區域性特征顯得更加突出。如Schwab評述Schanzel等的《多種視角下的家庭旅游》一書中指出的,該書的作者來自澳大利亞和新西蘭,研究的內容集中在英國和澳大利亞案例,研究文獻主要來自2000年以后發表的,且一些作者引用了1990年代后較多的相關文獻。其他文獻還有如Smallt31和Thornton等以澳大利亞為例,Cullingford以英國為例,Gram以德國和丹麥為例,Larsen和Jenssen以挪威為例,Nickerson和Jurowski以美國為例,Liang以臺灣為例等。為更全面地了解兒童旅游發展,需要在亞洲等新興旅游地以及不同文化背景的旅游地開展研究。

其次,當經濟日益發展,旅游成為家庭日常生活組成部分時,原先的旅游研究假設條件發生了變化。早年,旅游通常被認為是一個重要的、不經常的和昂貴的決策行為。現在,隨著人們生活水平的提高和消費升級,在很大程度上改變了許多兒童旅游研究的前提假設,兒童在家庭旅游決策當中扮演怎么樣的角色?兒童的家庭旅游決策影響力到底有多大?兒童想在旅游中獲得些什么?旅游對兒童的價值有哪些?這些都值得更深人的研究和探索。

再次,家庭結構的變化、家庭出游形式的變化給兒童旅游研究帶來復雜性和難度。Durko和Petrickt611提到了“大旅游”(grand travel),即三代人一起的家庭出游,“大旅游”對兒童成長的影響和作用將更為復雜,而目前的研究多集中在兩代人的出游形式;Schanzel等提出了家庭旅游體驗的三維概念性三角研究框架(conceptual triangularframework ofthe three dimensions offamily tourismexperiences),兒童旅游研究需要放在立體式的研究維度去考量,才能更準確地判斷兒童的旅游感知、旅游動機和旅游行為模式。

Thomton等在文獻綜述后發現,早期的實證研究建議隨著兒童年齡的增加對出游行為的影響減弱,因此,他在自己的實證研究中將兒童分成了0~5歲、6-10歲和11-16歲,也證實了這個結果。但這個結果與Seaton和Tagg認為隨著年齡的增加決策咨詢的水平是提高的觀點矛盾。研究結論之間存在差異或矛盾,主要有研究方法和數據來源差異、研究案例的區域差異、研究立足的定義概念差異以及目前兒童旅游研究數量還不多等原因。所以,研究者和業界需要更加關注兒童旅游研究結果以及合理應用好這些研究結果。

4.結論及研究展望

本文通過對48篇期刊文獻的閱讀,對兒童旅游這一長期未得到重視的旅游細分市場的研究現狀進行了梳理。研究結果表明,雖然兒童的重要性已獲得業界的廣泛重視,但學界對這一特殊群體的研究仍處在起步階段。現有的研究成果主要集中于兒童對家庭旅游的影響、兒童旅游體驗和旅游對兒童發展的影響3個方面。受后現代建構主義研究范式的影響,對兒童旅游的研究也顯示出3個轉變。

一是更關注人本身的研究。

誠如Small講的,大部分旅游方面的研究一直局限于某一年齡組:老年旅游和青年游客,而兒童和童年一直被忽視。童年假期意義的旅游研究擴展了知識,而不僅是將兒童作為消費者研究經濟價值而已。兒童不是消極的、接受建構的對象,而是積極的社會行動者,是建構自身現實存在的參與者。

二是更注重跨學科的研究。

Schwab建議應該從多學科角度對家庭旅游進行研究。兒童旅游研究需要吸取發展心理學、社會學、人類學等研究范式和理論依據。

三是探索更適合兒童研究的方法路徑。

研究者在開展兒童研究時,首先應該就自己對兒童的態度進行反思,思考對于童年事先設定的潛在價值和假設及其可能對研究過程產生的影響等問題。Connell指出了Canrr在照片復制上還需要進一步提升的要求,研究兒童并不一定要用新的或特殊的技術,但如何更科學地表達兒童旅游和兒童旅游研究成果則需要一定的創新。

對兒童旅游的研究可以幫助業界更好地了解這一市場,然而,對這一群體旅游行為了解社會價值遠高于其商業價值。

從認識論的角度看

對兒童旅游的研究會動搖現有許多理論的基本假設,從而進一步完善現有的旅游理論體系。未來的兒童旅游研究一方面要著力于定位兒童來考察兒童旅游現象和兒童旅游研究的新軌跡,通過理論和實證研究,尤其是經驗例證,來證明現代兒童旅游研究如何與當代社會理論核心的二元對立產生聯系:即行動與結構、普遍性與特殊性、本土性與全球性、連續性與變動性等。另一方面,要依托已有的相關研究和學科知識,將兒童和兒童的體驗本身嵌入現有的研究中,包括相關的社會學、歷史學、人類學、地理學等多個學科的敘述當中,探究那些曾被忽視的領域,如兒童是怎樣看待旅游的,旅游為兒童帶來了什么,兒童是如何參與旅游決策和活動的等,從而對兒童旅游有更新的認識。這些新認識可以成為兒童旅游研究的新視角、新模式,進而有可能促使研究者對現代性、全球化、社會公正、旅游政策以及法律等議題產生新的認識和理解。

從研究內容來看

現有旅游研究中大部分關于年齡的研究是描述性而非社會理解的實證范式研究,滯后于休閑研究,在對不同年齡消費者的研究中,休閑研究側重于對參與者的益處研究,而旅游研究則側重于對旅游業的益處的研究。這些研究當中的不足和差異都是未來研究的重點內容。同時,童年的經驗和意義需要被不同的文化和世代加以闡釋,基于不同文化背景,特別是華人文化背景的兒童旅游研究要給予重點關注。雖然中國已成為世界第四大入境旅游接待國、第一大出境旅游消費國,擁有世界最大的國內旅游市場,但與國外研究相比,關于兒童旅游的研究幾乎為空白。僅有的研究當中,除了一篇文獻探討了兒童旅游價值,其他多以旅游市場營銷的角度開展產品設計和開發。中國兒童的旅游動機是什么,兒童旅游的行為有哪些特征,城鄉兒童的旅游體驗感知有什么差異,兒童旅游的跨文化比較等都需要進行開拓性研究。此外,研究者們還提出其他許多研究需求。如Durko和Petrick認為需要有更多的研究去討論旅游對兒童的教育、家庭的凝聚力和整體生活滿意度的作用,他們還從更長遠的角度提出一些耗時、昂貴和更具困難的研究領域,主要有旅游對童年的影響,旅游對兒童影響的淡出等。通過對經常旅游和不經常旅游的兒童的比較來分析家庭旅游對兒童的價值,通過對旅游中健康、教育、情感和社會獲益方面的研究來更好地理解暑假對學齡兒童的影響。Cullingford認為,從更深層次講,兒童看待假期的方式對他們后續旅游體驗和出游決策的影響,以及他們對其他國家和人的感知形成等都是未來研究的方向。Hsu和Huang認為旅游意向和旅游實際行為的關系研究需要在不同旅游目的地、不同群體中開展實證并檢驗。如果加入兒童的人口特征變量,可以對兒童消費認知和購買決策有更加深入的了解。

從研究方法來看

兒童旅游研究者首先要熟悉發展心理學和社會學的具體發展理論,例如,Erikson提出的認知發展的心理階段能夠幫助認識一個人在童年時的旅游體驗變化,Piaget的發展階段理論可以解釋參觀博物館對不同發育階段的孩子的影響等。在兒童旅游研究設計當中兒童的發育年齡是關鍵。要充分考慮孩子的年齡和其他人口的差異,包括他們的文化背景,而不是簡單地將他們作為一個同質群體。消費社會化理論將作為消費者的兒童的消費能力發展分為3個階段,即感知階段(perceptual stage)(3~7歲)、分析階段(analytical stage)(7~11歲)和深思熟慮階段(reflective stage)(11~16歲)。學者John通過對25年的關于兒童作為消費者的社會化研究回顧總結得出,只有12~18歲的兒童能夠共同參與研究,因為他們傾向于更廣泛地影響和應用更廣泛地影響策略。從具體使用的數據收集方式來看,雖然人種志研究和定性訪談可能是研究兒童生活的最受歡迎的研究方法,但兒童有限的社會經驗,以及他們在社會中所處的不平等地位,意味著研究者需要重新修正這些方法和技術。過去,兒童使用的交流工具,如繪畫、講故事等,很少被視為一種資料來源,但現在很多新的數據分析工具出現,使得關于兒童研究的資料來源更易被分析,從而實現研究問題與兒童所掌握的才能相結合,通過那些兒童賦予特殊意義的繪畫、講或寫的故事,讓兒童更積極有效地參與到研究中去。此外,一些學者還嘗試進行兒童主導的研究項目,即以兒童作為研究者,對其同輩進行研究。