從市場失靈理論談我國醫療服務市場失靈的政府治理

李輝

摘要:我國醫療服務市場存在嚴重失靈,但這是政府干預的必要條件而不是充分條件。本文從市場失靈理論分析了我國醫療服務市場存在失靈,闡述了學術界市場失靈治理的主要觀點,最后論述在醫療服務市場效率低下的情況,從政府干預的角度來合理配置資源,不是讓政府取代市場,而是尋求“有管理的市場化”,政府可以通過保險者、購買者、規劃者等角色來參與市場活動,市場經濟體制下政府干預市場的方式主要是參與市場而不是取代市場。

關鍵詞:市場失靈;醫療服務;政府;治理

一、市場失靈理論

市場失靈理論認為完全競爭的市場結構是資源配置的最佳方式。但在現實經濟中,完全競爭的市場結構只是一種理論上的假設,理論上的假設前提條件過于苛刻,現實中不可能全部滿足。對于非公共物品而言出現市場壟斷和價格扭曲、對于公共物品而言由于信息不對稱和外部負效應等因素,從而導致資源配置效率低下,僅僅依靠價格機制來配置資源無法實現效率—帕累托最優時,就出現了市場失靈。

二、醫療服務市場失靈

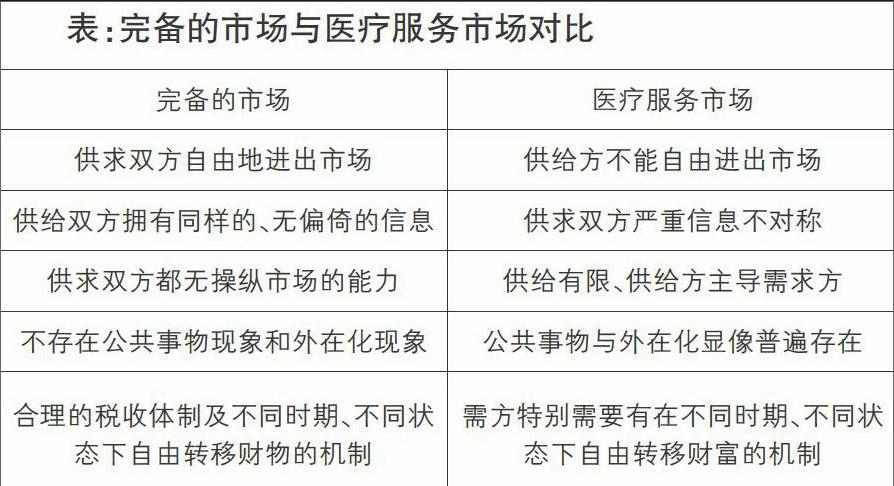

比照充分競爭的完備的市場所需滿足的條件,醫療服務市場失靈是顯而易見的。

三、克服市場失靈的基本觀點

針對如何克服市場失靈,學術界存在兩種基本觀點:一種觀點是將市場和政府作為可以相互替代的兩種制度安排,認為在完備的市場上由市場來配置資源,在不完備的市場上由政府來配置資源,當出現市場失靈時必須由政府取代市場來實現資源配置。這種觀點雖然沒有完全地、明確地否認市場對配置資源的有效性,但實際上卻容易造成走向否認市場而片面夸大政府的極端;另一種觀點認為“市場失靈并不是把問題轉交給政府去處理的充分條件”,主張通過市場的自我矯正力量和機制來調節市場失靈。公共物品、壟斷、外部性、信息不對稱等因素是產生市場失靈的主要原因,這些因素在阻礙市場理性化運行的同時,市場也會相應產生維護市場理想化運行的力量,即矯正市場失靈的市場力量。這種力量在一定程度上會提高市場效率,促進經濟發展。

美國哥倫比亞大學社會學系教授瑪麗·魯吉在一部比較研究美國、英國和加拿大的醫療衛生體制的文章中,精辟地指出:諸如“國家對市場”、“強國家對弱市場”以及“監管與競爭”這樣一些二元對立型概念,已經無法用來分析當代社會組織(包括醫療體制)的復雜性。“市場化”和“反市場化”診斷最大問題恰恰就是在于把市場和國家的關系簡化成了這樣一種二元對立關系。然而事實上,在正常的市場經濟體系中,政府干預的存在是極其自然的,和計劃經濟體制下完全依靠行政手段干預不同,政府可以通過扮演諸如保險者、購買者、規劃者等多種角色來參與市場活動,市場經濟體制下政府干預市場的方式主要是參與市場而不是取代市場。

四、我國醫療服務市場失靈的治理

醫療服務市場存在嚴重失靈,但如果存在市場失靈就拋棄市場讓政府接管,這是極不負責任的做法。過度依賴政府干預,往往會陷入“大政府”模式,造成政府管制的“越位”,不僅沒有起到提高資源配置效率的作用,反而傷害了市場力量的自我矯正、修復的能力,既造成政府財政的巨大壓力,又降低了效率,使政府陷入“出力不討好”的尷尬境地。

醫療服務市場失靈的一個重要原因是醫患雙方掌握信息不對稱,具體體現在醫療服務過程中就是買賣雙方不對稱。因此,我們假設如果存在一種制度安排,使得醫療服務市場上買賣雙方能夠達到或接近某種平衡,那么市場化的醫療服務體系完全可以保持其公益性。基于這樣的診斷,我國醫療體制改革的方向不是放棄市場化,而應當是走向“有管理的市場化”。

因此,針對醫療服務市場失靈,在市場配置資源效率低下的情況下,政府干預是必需的,重要的是政府干預市場的具體內容和方式。

1.政府充當保險者,實現全民醫療保障

我國醫療衛生體制改革的核心內容之一就是要建立普遍覆蓋的醫療保障體系。推動這一工作的重要性,在于它能夠極大地促進并實現醫療衛生公平,實現全民醫療保障。同時,更為現實的是,他還有助于過度醫療問題的解決,更好地解決“看病貴”問題。建立普遍覆蓋的醫療保障體系,實現全民醫療保障,使得醫療費用不僅可以在健康人群和患者之間分攤,而且針對每個個體可以在健康和生病不同時段分攤,起到避免患者在某一特定時段承擔大部分醫療費用的局面,從而降低患者及家庭負擔;同時,實現全民醫療保障,使得保障的組織者成為醫療服務的第三方購買者,這樣在醫療服務過程中,醫患談判主體實質上也發生了轉嫁,第三方購買者為了維護其自身利益,必然想減少賠付,必然會對醫療行為過程進行必要的監督和審查,對于提供過度醫療服務產生的醫療費用自然不會愿意賠付,第三方購買的介入,醫療服務買賣雙方市場力量對比失衡的問題因此迎刃而解。建立普遍覆蓋的醫療保障體系,既可以保障公平,使得低收入家庭成員都能看得起病,又能夠有效控制過度醫療,抑制醫療費用過快上漲,節約醫療衛生資源,可謂一舉兩得。

2.政府充當購買者,建立第三方監督機制

在建立普遍覆蓋的醫療保障體系的同時,也建立了醫療服務的第三方購買。當人們把醫療費用預付給醫療保障機構之后,醫療保障機構就成了醫療服務的購買者,由于其具有集體力量形成的強大購買力,醫療服務雙方市場力量對比均衡,對比病人個體而言,談判的能級顯著增強,有能力要求醫療服務機構規范醫療行為,提高服務質量,確保醫療服務的質量與價格相匹配。從醫療機構的角度,給患者治病,自然希望能收取足夠多的費用;而從醫療保障機構的角度,作為支付方,自然要考慮付費是否合理,希望少付費;醫療機構與醫療保障機構之間自然會形成典型的利益“博弈”和“制約”的關系。這樣醫療保健機構必然會加強對醫療過程的監管,形成第三方監督機制。美國夏威夷醫療保險公司在采取健康管理和疾病預防計劃之后,每年節約醫藥開支440萬美元,保險公司每投入1元用于健康管理就可節省4.5元的醫療費用。一旦醫院加強健康管理及醫生行為的干預,其效果將更加不可低估。開展醫療機構與保險公司的合作,實現兩者利益分享型的合作方式,對醫療的長遠發展是有利的,保險體系的介入解決了醫療費用從利益到消耗的閉合循環;醫院變面對單一終端個體“患者”為面對更有信譽保證的金融機構,既降低了“支付風險”,其醫療行為又受到制約.。

3.政府充當規劃者,建立健全初級醫療衛生服務體系

在我國,根據醫院的功能不同,醫院主要分為三個級別:一級醫院是直接為社區提供醫療、預防、康復、保健綜合服務的基層醫院,是初級衛生保健機構。其主要功能是直接對人群提供一級預防,在社區管理多發病常見病現癥病人并對疑難重癥做好正確轉診,協助高層次醫院搞好中間或院后服務,合理分流病人;二級醫院是跨幾個社區提供醫療衛生服務的地區性醫院,是地區性醫療預防的技術中心。其主要功能是參與指導對高危人群的監測,接受一級轉診,對一級醫院進行業務技術指導,并能進行一定程度的教學和科研;三級醫院是跨地區、省、市以及向全國范圍提供醫療衛生服務的醫院,是具有全面醫療、教學、科研能力的醫療預防技術中心。其主要功能是提供專科(包括特殊專科)的醫療服務,解決危重疑難病癥,接受二級轉診,對下級醫院進行業務技術指導和培訓人才;完成培養各種高級醫療專業人才的教學和承擔省以上科研項目的任務;參與和指導一、二級預防工作。然而,在現實生活中各級醫院并沒有完全按照其功能定位來行使其職能,醫療服務遞送體系存在著一個重大的制度缺失,缺乏一種“守門人”機制,越級就診的現象普遍存在。

因此,在構建我國醫療服務遞送體系的框架設計中,政府要扮演好規劃者的角色,有力推動社區醫療衛生服務體系的發展壯大。一些“反市場化”論者針對國家衛生資源配置問題,提出了“抓小放大”的思路,認為國家應該把有限的資源更多地配置到初級醫療衛生服務機構,而不是在等級高的大醫院上花大錢。這是“反市場化”思路中的睿識之一,是一種值得借鑒的思路。在此基礎上,要讓大醫院進一步走向市場,通過吸收民間資本發展壯大。政府甚至可以給予政策扶持,例如無償提供土地使用等,鼓勵民間資本進入醫療市場,促進市場競爭,而至于民間資本的注入方式,到底是以“營利性”還是“非營利性”為目標,這完全可以通過制度設計和政策安排加以引導。初級醫療衛生服務體系的健全,民營資本的介入,都有利于合理有序的市場競爭,從而更好地發揮市場調節作用,進而起到規范醫療行為的目標。

參考文獻:

[1]茆曉穎.綠色財政:內涵、理論基礎及政策框架[J].財經問題研究,2016,4:83-87.

[2]顧昕.魚與熊掌不可兼得——醫療服務的市場化與社會公益性[J].公共管理高層論壇,2006,2:167-179.

[3]顧昕.走向有管理的市場化[J].中國改革,2005,10:41-44.

[4]康素,張黎剛.攜"健康"進軍納斯達克[J].中國經濟周刊,2005,6:36-37.

[5]高業棟,陳能志.醫生醫療行為干預的必要性和可行性探討[J/OL]. http://www.reader8.cn/.2008-08-02/2016-10-06.

[6]孟兆敏.快速城市化背景下城市公共服務配置的有效性評價[D].上海:華東師范大學,2013:84.