關于實體書店“復興”的冷思考

摘要:本文試圖對實體書店的復興進行深入分析,透過實體書店復興的表象關照其真實狀況,對實體書店發展趨勢予以更加理性、客觀的判斷。

關鍵詞:實體書店復興;特點;趨勢

實體書店是受電商沖擊較早且影響較大的零售業態。從2008年的“書店的衰退”,到2010年前后的“書店倒閉潮”,再到2012-2013年“連續兩年負增長”,實體書店的持續低谷成為整個出版行業之傷。然而,進入2014年后,實體書店卻一反頹勢、逆勢生長,呈現出某種復興的景象。本文試圖對實體書店的復興進行深入分析,透過實體書店復興的表象關照其真實狀況,從而對實體書店發展趨勢予以更加理性、客觀的判斷。

一、實體書店“復興”現象觀察

1.特色品牌書店新店紛紛開張,電商也開始開書店,實體書店迎來新一輪擴張潮

在北京,單向街、言幾又、字里行間、三聯韜奮書店、雨楓書館等知名品牌書店新店近兩年紛紛開張,新落戶的還有PAGEONE書店、建投書店等。在上海,無印良品書店“MUJI BOOKS”首次登陸中國大陸,上海三聯書店自2015年開業以來10個月內開了四家門店。在南京,入選“全球十大書店”的先鋒書店分店數量已超過10家。在蘇州,大陸首家誠品書店高調開張。在成都,方所、今日閱讀等書店入駐高檔購物中心,其中今日閱讀書店分店數量已達17家。而最令人驚異的是,電商也開始轉型開書店。2015年11月,全球最大的圖書電商亞馬遜在美國西雅圖的第一家實體書店正式營業。亞馬遜表示,還將陸續在全美開張400多家店面。緊接著,中國最大的網上書城當當網也宣布推行實體書店計劃,號稱要在三年內建設1000家實體書店。“實體書店正在復興”等字眼開始見諸媒體報端。

2.從“書店”到“書店+”,舊書城改造重裝、轉型升級步伐加快,實體書店發展進入4.0時代

為應對電商沖擊,重新贏得消費者,各省大書城紛紛對老舊書城進行改造重裝,努力提升品質和藝術性;引進多元業態,創新服務方式,刷新閱讀體驗,將原來的大賣場升級為復合文化空間;強化“互聯網+”思維,探索線上線下融合發展。例如,江西新華發行集團以書城為紐帶,將影院、休閑、娛樂等多種泛文化業態融為一體,打造紅谷灘文化綜合體;深圳書城以數字技術為依托,著力打造“掌上書城”,實現實體書城與移動書城一體化發展;牡丹江新華書店在改造后升級為牡丹江書城,致力于打造城市閱讀文化體驗空間和生活美學空間,不僅營造了濃郁的歐式古典閱讀風格,還首次引進了俄羅斯面包工廠、青少年機器人天才學院等新興業態,成為牡丹江市新的文化地標……實體書店在創新、融合、跨界上實現了新的突破。

3.實體書店人氣漸漲,業績上升,客流量增大,各種文化活動方興未艾

無論是新開業的書店還是改造后的書城,實體書店的轉型升級使得書店的人氣和客流量大大增加,各種文化活動十分活躍。例如,北京三聯韜奮書店自2014年開啟24小時營業模式以來,書店經營取得了驕人的業績。2015年,書店在沒有任何教材教輔、電子產品銷售的情況下,實現銷售收入2300萬元,同比增長12%;實現營業利潤300萬元,同比增長14.07%;年讀者數量近30萬人次,同比增長20%。再如,廣州方所書店平日人流量達三四千人次,節假日至少七八千人次。而成都方所書店平日人流量約七八千人次,節假日最多達到2萬人次,年均客流量達到250萬人次。品牌書店的超高人氣吸引了許多購物中心、商業地產注意,他們紛紛向實體書店伸出橄欖枝,邀請實體書店入駐。有人說,這是“上世紀90年代書店最鼎盛時期都沒有的情況”。

二、對實體書店“復興”的思考

實體書店的“復興”讓書業感受到久違的“暖意”,然而,透過熱鬧的“復興”現象可以發現,此次實體書店的“復興”表現出了更多的復雜特點。

1.所謂的“復興”具有相對性

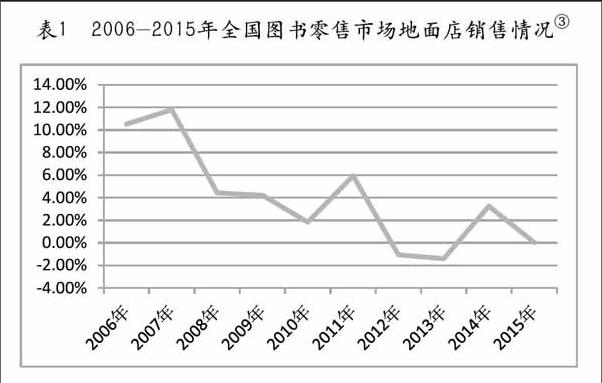

盡管從近年的情況來看,實體書店的確存在復興的態勢,然而當我們把考察的時問段再拉長一些,從實體書店開始衰退的起點2008年前后來看,卻是另一番景象。從表1可以看出,2008年,實體書店銷售增速從之前每年10%以上突然降至4.44%。此后3年,全國圖書零售市場地面書店渠道增長速度持續低于5%。2011年,增速回升至5.95%,但仍然低于2008年以前的水平。2012-2013年,全國圖書零售市場地面書店渠道增長速度均跌至負數,實體書店圖書零售市場進入了前所未有的“寒冬期”。2014年和2015年,圖書零售市場開始小幅回暖,分別上升至3.26%和0.3%。從十年大的階段來看,實體書店的整體走勢依然是向下的,盡管某種程度上正在回曖,但仍然沒能重回2008年之前的水平,甚至與2011年相比也仍有差距。因此,實體書店的“復興”只能說是一種相對的復興,真正的復興還言之尚早。

2.所謂的“復興”具有一定的悖論性

與國外實體書店盈利主要來自圖書銷售不同,中國實體書店的盈利很大一部分來自于多元經營和非書產品的銷售。近年來,許多大型書城通過改造裝修大大增加了非書產品的營業面積,非書產品的營業額也有了大幅增長,從而拉動了書店整體業績的增長。例如安徽圖書城、北方圖書城、石家莊圖書城、新華文軒等大書城非書業態基本都占到書城總營業額的1/3以上,有的甚至已超過總銷售額的一半。而在新型的民營書店中,多元業態從成立之初就是書店經營不可分割的一部分。例如民營書店中的佼佼者方所書店,其在開業兩年后即實現盈利,然而其圖書的銷售額只占到總體銷售額的35%,也就是說近2/3的盈利都來自于非書產品(包括咖啡、餐飲、服飾、文創產品)的銷售。再如,被人津津樂道的蘇州誠品書店,圖書在整個誠品項目中的份額并不高。書店面積只占誠品門店的1/4左右,其余3/4的面積都被餐飲、服飾、生活方式類的品牌所占領。多元經營是當下實體書店生存的不二法則,給實體書店帶來了人氣和利潤,但若被其“綁架”,也會在某種程度上侵蝕圖書本身。當書不再是書店的主角,被當做經營的“入口”時,圖書本身的吸引力也就大大降低了。這也是實體書店“復興”令人尷尬的悖論所在。

3.所謂的“復興”具有不均衡性,強者愈強、弱者愈弱的態勢更加顯著

從地域上看,實體書店在以北上廣深為代表的一線城市繼續保持快速增長,二三線城市增長緩慢甚至出現負增長。開卷數據顯示:“2015年,一線城市實體書店圖書市場同比上漲5.8%,遠超二線城市的-2.76%和三線城市的0.98%。”而縣級城市的書店更是舉步維艱。從書店的規模來看,超大書城和大書城增長相對平穩、中等特色品牌書店發展強勁,小型書店依然是艱難維持。相比品牌書店較大的社會影響力和較強的商業競爭能力,一般的小型民營書店并無特殊的競爭優勢,也很難申請到政府資助,依然處于艱難維持的階段。而對于很多小型書店經營者來說,書店非謀生的唯一手段,書店之外可以經營副業,做書店只是一種愛好、一種情懷、一種“理想主義”的選擇。例如北京著名的社區書店讀易洞,書店老板小石坦言:“并不靠書店掙錢,更不靠賣書掙錢。做書店就是一個愛好。”

4.所謂的“復興”具有長期博弈性

與以往任何時候不同,互聯網經濟環境下,實體書店的復興注定將是一場與電商、與數字閱讀的長期博弈和競爭。—方面,實體書店與亞馬遜、當當等網絡電商的競爭還將持續。與實體書店0.3%的增長速度相比,2015年網上書店零售市場規模同比增長33.21%,是實體書店增速的100多倍。且隨著電商線上線下資源整合步伐的加快,實體書店將面臨比以往更大的競爭壓力。另一方面,實體書店還要面臨數字閱讀帶來的潛在威脅。盡管近年來全球數字閱讀增速放緩,但仍高于紙質閱讀的增速,數字閱讀已是大勢所趨。據悉,2014年,我國國民數字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、Pad閱讀等)的接觸率為58.1%,首次超過紙質(包括圖書、期刊、報紙等)閱讀;2015年數字化閱讀方式的接觸率更是高達64.0%,遠超紙質閱讀。紙質閱讀總體式微的趨勢已經不可避免。而作為以售賣紙質圖書和提供紙書閱讀服務為主的實體書店也必定受到紙質閱讀衰退的“牽累”,其復興的步伐亦會更加曲折艱辛。

從上述分析可以看出,一方面,實體書店的發展的確呈現出令人欣喜的復興景象。但另一方面,“復興”又與真正的復興相距甚遠,其中的“水分”也較多。因此與其說實體書店正在“復興”,不如說實體書店正在進入轉型、重塑和創新發展的新常態。

三、實體書店復興的影響因子及未來趨勢

盡管實體書店的“復興”有其多面性和復雜性,但對于書店人來說,此次“復興”仍然被視為行業發展的積極信號。書店人普遍認為,“實體書店將迎來一個大變革、大發展的時代”。這一判斷是基于對影響實體書店發展的幾大因子的分析而得出來的。事實上,這些因子已經對實體書店的“復興”產生了積極作用,并將在未來一段時期內對實體書店發展產生更為深遠的影響。

1.政策引導因子

國家政策空前利好,閱讀風氣漸開,為實體書店復興及未來發展提供了有利環境。近年來,黨和國家高度重視書香社會建設和全民閱讀工作,政府自上而下的閱讀推廣活動層出不窮,民間自發組織的各類讀書會遍地開花。第十三次全國國民閱讀調查數據顯示,2015年我國成年國民圖書閱讀率為58.4%,較2014年的58.0%上升了0.4個百分點,這說明我國社會閱讀風氣漸開,人們的閱讀意識越來越強,為實體書店發展提供了良好的社會環境。同時,為支持實體書店發展,從2013年開始,中央就啟動了實體書店扶持試點工作。到2015年已經累計安排資金3億元支持16個省市區的實體書店發展。北京、上海、浙江等多省市也相繼出臺了支持實體書店發展的辦法,為實體書店發展助力。更令人鼓舞的是,2016年7月,中宣部、國家新聞出版廣電總局、財政部等11部門聯合印發了《關于支持實體書店發展的指導意見》,該《意見》被稱為是“最具含金量”的支持政策。《意見》提出了支持實體書店發展的六大任務和五大措施,為實體書店快速發展指明了方向。種種有力舉措彰顯了國家對支持實體書店發展的決心,為實體書店的發展注入了一針強心劑。

2.市場銷售因子

全球紙書市場回暖,中國圖書市場也開始回暖,實體書店圖書市場也隨之水漲船高。根據尼爾森發布的《2015全球圖書零售市場報告》,2015年,在其監測的9個區域市場(美國、英國、愛爾蘭、意大利、澳大利亞、新西蘭、南非、巴西、西班牙)中,有6個區域市場的紙質書銷量相比上一年度有所上升,呈現小幅回暖趨勢。中國圖書市場也取得了不錯的成績。2015年全國圖書零售市場銷售總額約為624億元,其中,實體書店零售市場銷售額約為344億元,網絡書店銷售額約280億元。盡管近年來網絡電商大量侵蝕了實體書店的銷售份額,但是從目前的情況看,實體書店市場的主體地位仍然未被動搖,依然是人們購書的主要渠道。此外,人們對紙書的“依戀”也為實體書店的復興及未來發展提供了堅實的基礎。很多人逐漸意識到,與電子書相比,紙書可以提供更好的閱讀體驗。正如挪威斯塔萬格大學教授安娜·曼根所揭示的:“人們更喜歡紙質書,絕不僅僅是依戀舊物,而是因為在閱讀和理解的過程中,實物能讓人產生更多的實在反應。—本紙質書所具有的掂重、感覺、總量和頁碼排序等物理要素,電子書不可能擁有。”

3.自我革新因子

近年來,實體書店自我革新能力和競爭力經過洗牌之后得到增強,尤其是業外資本的注入,大大加快了實體書店的轉型發展。一直以來,實體書店都是資本化程度較低的行業,但近年來,業外資本的注入讓書店煥發了新的生機,方所、言幾又的成功就是最好的案例。業外資本的注入不僅給書店輸血,而且增強了書店的造血功能,將更加先進的商業理念、運營模式、管理經驗、人脈資源等移植到實體書店中,大大改善了書店的商業基因,使其在競爭力上遠超傳統書店。同時,在互聯網經濟的推動下,書店的內涵和外延也在被不斷改寫和刷新,書店的轉型升級步伐正在加快。例如,除了與餐飲、文創、藝術、教育、培訓、展覽等結合,“書店+住宿”這種前所未有的結合也已經開始出現。未來的書店將更加開放和創新,而這也是書店不死、不斷發展的核心原因。

4.社會經濟發展的綜合因子

我國文化需求空間巨大,體驗經濟時代的到來為實體書店的復興及持續發展贏得新契機。未來學家阿爾文·托夫勒曾在其《未來的沖擊》一書中提出,現代經濟繼服務業繁榮之后,正在向體驗經濟邁進,“我們正從‘腸子經濟前進到‘精神經濟,因為要填滿的腸子只有這么多。”我國也正處于向體驗經濟大幅邁進的階段。2013年,我國人均GDP已突破7000美元,正式進入中等收入國家行列。到2020年,我國將基本跨越中等收入階段進入高收入國家行列。經濟收入水平的大幅提高必將帶來文化需求的旺盛,圖書閱讀服務的需求也將得到更深度的釋放。這對實體書店來說無疑是一個巨大商機。事實上,實體書店已經在向滿足人的空間需求和體驗需求方向轉型,逐漸演化為具有多功能的公共文化空問和多重價值的文化復合體。人們不僅可以在書店里看書買書,還可以在書店里休閑、交流,進行各種文化活動,獲得物質、精神、情感的多重滿足,這也是實體書店“復興”并重新受到青睞的重要因素。

(蔣佩軒,中國工人出版社副編審,中國傳媒大學2015級編輯出版專業博士研究生)