新媒體時代大學生人際信任的影響因素研究

張靜+王歡

〔摘要〕網絡空間的虛擬性、匿名性、開放性在帶給人們自由與空間的同時,也帶來了人際信任程度下降的問題。作為現實人際信任在網絡空間的延伸與映射,新媒體中的人際信任還受網民個體、網絡內容、網絡環境、網絡平臺特性等因素的影響。本研究結合調查問卷和專家打分結果,研究各個影響因素對大學生人際信任程度的影響方式與影響程度。研究發現:網絡內容和個人是影響其人際信任最為重要的因素,其中內容的重要性與可靠性及個體認知能力會直接影響他人對個人可信任度的判斷,并在此基礎上提出了新媒體時代提高大學生人際信任度的簡單對策與建議。

〔關鍵詞〕新媒體;大學生;人際信任;影響因素;信任危機

DOI:10.3969/j.issn.1008-081.016.10.005

〔中圖分類號〕G06〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕1008-081(016)10-008-06

〔Abstract〕The virtual nature,anonymity and openness of network space not only bring peoples freedom and space,but also bring a new social problem: the decline of interpersonal trust.As an extension and mapping of real interpersonal trust in cyberspace,interpersonal trust in new media is influenced by individual,environment and media.Based on the results of questionnaire and expert scoring,this study investigated the impact of various factors on the interpersonal trust of university students.Studies showed that the content and the individual were the most important factors influencing the interpersonal trust,and the importance of the content and the importance of the cocoa and the individual cognitive ability would directly influence the judgment of the individuals credibility.So based on this the paper proposed countermeasures and suggestions to improve university students interpersonal trust degree of new media era

〔Key words〕new media;university students;interpersonal trust;influencing factors;trust crisis

奧尼爾認為,傳統社會的信任機制是建立在人們面對面相互交流與互動基礎上的,而信息時代,這種信任形成機制已不再適用。新媒體技術與平臺的不斷發展完善在給大學生的生活與工作帶來便利的同時,也引入一個新的問題,即網絡中的人際信任問題。傳統社會的信任機制建立在人與人面對面的互動與溝通過程中,信息時代的信任機制則是基于新媒體平臺中的信息交流與互動,其更為復雜。由于主觀與客觀、內部與外部、宏觀與微觀等多種因素的共同作用,導致大學生的人際信任程度有較大區別,大學生對待互聯網的態度與行為也是完全不同的。

網絡中人際信任程度對于加強網絡人際關系有至關重要的作用( Bagheri,Zafarani等,2009),它與大學生心理的成熟程度、大學生在網絡中的行為選擇以及大學生的學習生活都有密切關系,所以必須進一步探討新媒體時代影響大學生人際信任的因素,以提高個體網絡人際信任水平,建設可信度高的互聯網環境與氛圍。所以本研究基于對大學生的問卷調查結果,結合層次分析法詳細探討新媒體時代影響大學生人際信息的因素,并根據研究結論提出提高新媒體時代大學生人際信任因素的簡單建議與對策。

1概念界定與相關研究基礎

11概念界定

Hosmer(1995)認為信任是一種非理性的行為,它將信任看到人們在面臨選擇,尤其是一些意料之外事件選擇時所做出的行為;Mayer等認為,在信任行為形成過程中,人們會相信其他人做出的行為是對自己有利的[2]。所以,我們可以將信任看作是一種人際交往過程中的博弈,在這個過程中,受動機、行為與角色的影響,人們信任行為與信任程度的形成也會受影響[3]。這種行為的形成與個人、環境和制度等都有一定的關系。另外,在國內外研究者看來,中國社會的人際信任是一種特殊的信任關系,它有一定的“差序格局”特性,它是基于人與人之間的關系親密程度形成的[4],對與自己關系最為密切的親人,如父母、兄弟姐妹等的信任程度最高,依次類推,信任程度逐漸降低。

網絡信任特指人們的信任行為在互聯網中的一種指向,是指網絡社會中的交往過程履行他人委托的義務與責任,它體現了網絡中人與人之間關系的親密程度[5]。國外學者Cynthia Lcorritore(1998)等最早開始關于網絡人際信任的研究,它認為應該主要關注風險環境中的人際信任,信任主體對自然有較高的期望,認為自己的弱點不會被外在環境和他人利用。Rousseau(1998)認為人際信任是當自己對他人的行為有一定的期望或預期時,能夠接受其現實與預期之間差距的程度[6]。在此基礎上,白淑英認為,網絡人際信任是一種人與人互動的狀態,在這一過程中人與人之間存在心理與行為的博弈,如果二者達到統一,那么信任關系形成,如果沒有達到一致結果,信任程度會比較低。網絡人際信任與現實社會的人際信任在依賴關系和形成機理上都有較大區別,網絡上人與人之間信任關系的形成,依靠的是對現實社會中人格的信任,而非單純的網絡關系,因為在網絡中,受外在環境的影響,人們無法了解最全面的信息,也無法認識最全面的人,信任的程度也是有差別的,所以從本質上來看,現實人際信任與網絡人際信任的基礎有一定的相似性[8]。這也就使得網絡人際信任有一定特殊性,從形成理論、過程與機制等方面來看,除了具備現實人際信任的普遍性外,還有一些特質需要跟網絡環境和網民特質與心理相結合。

網絡信任的建立除了受現實社會中的環境以及人與人之間的互動外,還受網絡中網民心理與互動、網絡的約束與規范制度、網絡環境等因素的影響[9]。隨著人們越來越多的行為依附于互聯網,依附于網絡,人們在網絡中投入的情感也不斷增多,對網絡的信任度也在逐漸加強,使得互聯網也成為一個增加人際交往程度的重要紐帶[0],人與人之間的關系也在不斷變得熟悉和熱絡,但是與現實人際關系相比,網絡中的人際關系信任程度較低,而且形成過程緩慢,受外界干擾比較大,極易中斷(Wilson,2006)。

“社會滲透理論”認為,人際信任的形成過程類似于“剝洋蔥”,隨著人與人交往的不斷深入,人際交往深度與廣度不斷深入,人與人之間的關系親密度不斷增加,人際信任程度也會不斷增加]。所以,人際信任的形成與個人信息擁有量、個人認知與判斷能力等都有密切關系,它直接影響個人對他人社會信任或認可的接受度。在此基礎上,王紹光(2002)提出了一種新的信任理性解釋理論認為,個人擁有的資源越多,越易做出信任行為。個人較高的網絡信任意向對網絡信任的形成有較大的促進作用,也就是說在網絡中,個人越愿意相信他人,網絡人際信任越容易形成(Teo & Liu,2007;Beldad et al.,2010)。這也很好地解釋了人際信任形成過程中信任傾向的作用。

新媒體背景下,由于媒介環境的復雜性和多樣化,個人信息擁有量巨大,認知與判斷能力的不足會影響網絡人際信任程度;但是這一結論對那些相似度較高的個體來說是一個例外,一般來說,當個體之間有較大的相似性時,比如興趣愛好相似或價值觀念相似時,個體在溝通與互動的過程中有共同語言,即為“同道中人”,在一定程度上可以提高個體間溝通與互動的程度,增近個體之間的距離,同時也增加個體之間的信任感與認同感,因為在這一過程中,基于相似性,成員可以根據經驗以及個體的心理特質等預測他人當前行為及未來行為,在一定程度上提高了人際信任程度[2]。所以,就有學者提出,有相同文化背景、類似生活經歷的人,或者有類似價值觀的人,由于心理與認同的相似性,使得人們在網絡中也更加容易產生信任關系(Sayogo et al.,2011)。

另外,通過對國內大學生人際信任問題進行研究發現,雖然大學生是互聯網的“常客”,也是互聯網上規模最大的一個群體,但是其人際信任程度比較低,它們不愿意相信網絡中的其他人,或者對網絡中的人和事存在一些質疑[3];通過研究發現,在網絡中,大學生人際信任的平均水平不足25分,大學生都使用網絡建立和維護人際關系,但是卻不相信網友,相較于網絡中的人際關系,它們更加相信現實社會中的人際關系,盡管網絡中的部分人際關系也是依賴現實人際關系形成的[4]。這主要是由于網絡環境的虛擬性與匿名性導致人們對網絡的信任程度低,網絡人際關系范圍太廣,關系維系難度加大,使熟人關系弱化,再加網絡失范和監管不力等,共同導致網絡人際信任的危機[5]。

綜上所述,國內外學者針對網絡人際信任和大學生人際信任問題,從概念、影響因素、形成過程與機制方面都進行了一系列研究,認為網絡人際信任的影響因素主要包括個體、網絡、媒介和社會文化等,它們對人際信任的影響程度和影響方式都是不同的;同時,個人人際信任現狀也表現出了較大的人際信任危機問題,這也就要求我們需要對具體的要素進行系統分析,明確各個要素的具體作用,為提出相應的改進對策提供依據與支撐。

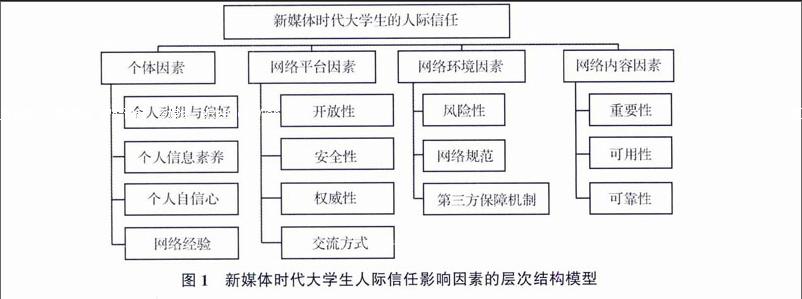

新媒體時代大學生人際信任影響因素的層次結構模型根據以上分析可知,新媒體時代,大學生的人際信任主要受個人因素、網絡特質、網絡內容和環境因素的影響,根據認知過程,結合社會滲透理論,大學生人際信任影響因素主要包括個體因素、網絡平臺因素、網絡內容因素和網絡環境因素,本文力求從主觀與客觀、宏觀與微觀、內部與外部等角度全面分析新媒體時代大學生人際信任的影響因素。

本文設計“新媒體時代影響大學生人際信息因素的調查問卷”,通過問卷星和微信進行問卷調查,歷時1個月,共計回收調查問卷286份。在文獻總結分析的基礎上,個人因素、平臺因素、內容因素和環境因素下共列出28個因素,由大學生進行排序,并回答其與自身情況的符合程度;然后進行統計分析,選擇大學生選擇最多的因素,將其列為評價指標體系的因素;根據調查結果,對各指標進行排序,并結合層次分析法的相關理論,建立層次結構模型,對數據進行計算和分析,探討各影響因素的影響程度。

構建影響因素的指標體系

基于上述對影響大學生人際信任的因素的討論,考慮到研究的可操作性、數據的權威性等,結合層次分析法,將新媒體時代影響大學生人際信任的要素分為3個層次,如圖1所示。第一層屬于目標層,即新媒體時代的大學生人際信任;第二層是準則層,分為3個具體的指標:個體因素、網絡平臺因素、網絡環境因素和網絡內容因素;第三層是指標層,一共包含14個具體指標。圖1新媒體時代大學生人際信任影響因素的層次結構模型

如圖1所示,通過對已有文獻進行總結分析,認為個人使用網絡的動機與偏好、個人信息素養、個人自信心及其網絡使用經驗是影響個人人際信任態度與行為的因素;在網絡平臺中,網絡平臺的開放性、安全性、權威性和平臺的交流方式會直接影響個人在其中的行為方式與信任強度;在網絡環境因素中,信息與交流溝通的風險、網絡行為規范與約束規則及第三方安全機制的保障也是重要影響因素;而網絡內容的重要性、可用性與可靠性則會直接影響人們對網絡信息及施信者的態度。本文以此為基礎建立判斷矩陣進行系統分析。

構造層次結構模型的判斷矩陣

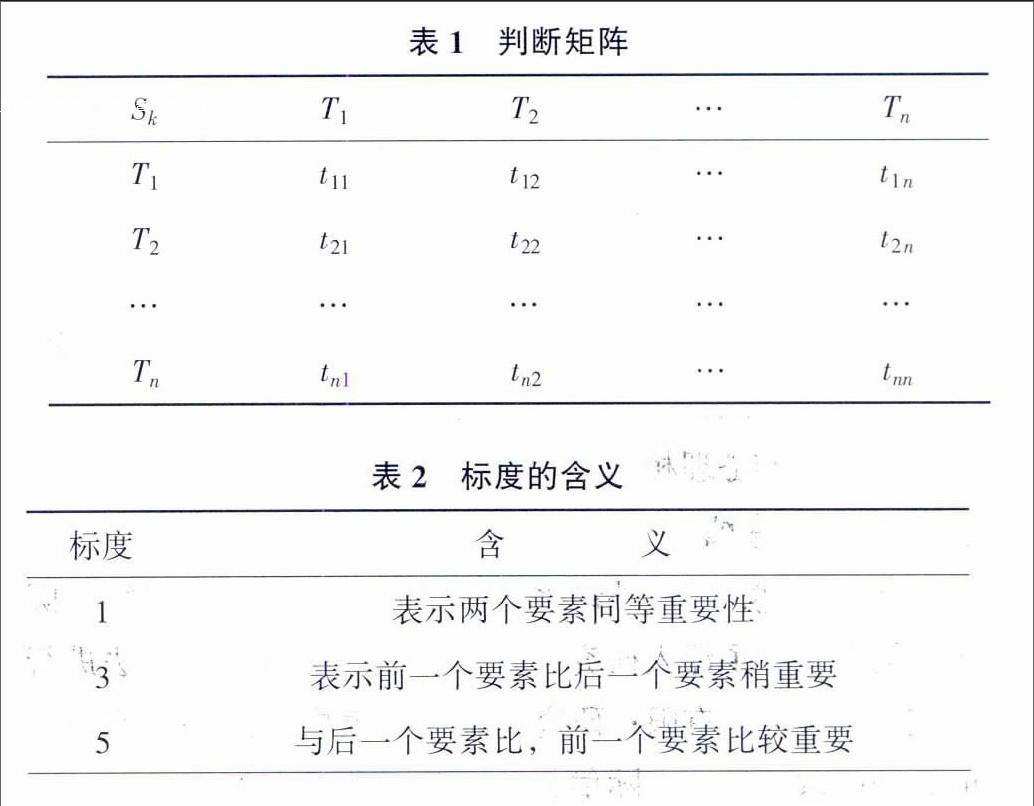

建立層次分析的結構的模型,需要在對各個指標進行全面分析判斷基礎上按照重要性進行排序,構造判斷矩陣,再對判斷矩陣進行分析和計算。判斷矩陣的樣式如表1所示。目標層與準則層、準則層與指標層之間的關系可以這樣假設:Sk與下一層中的因素T1,T2,T3,…,Tn有聯系,那么它們之間關系的表現形式是:表1判斷矩陣

SkT1T2…TnT1t11t12…t1nT2t21t22…t2n……………Tntn1tn2…tnn

其中,tij表示在Sk這一層中,Ti對Tj的重要性程度,或者說二者相比較誰更重要。根據層次分析法,取值一般取1,2,…,10及它們的倒數,取值的含義如表所示。表標度的含義

標度含義1表示兩個要素同等重要性3表示前一個要素比后一個要素稍重要5與后一個要素比,前一個要素比較重要表(續)

標度含義7與后一個要素比,前一個要素非常重要9與后一個要素比,前一個要素相當重要2,4,6,8表示以上值的中間值倒數表示與前一個因素相比,后一個因素更重要tji=1/tij

新媒體時代,影響大學生人際信任的各個因素的重要程度是不同的,對每個因素的重要性必須有一定的判斷。本研究通過調查問卷的形式全面了解新媒體時代大學生人際信任的現狀及影響大學生人際信任的因素。根據對調查問卷結果進行統計分析,對所有因素按平均分進行排序,兩兩對比計算出重要性,確定tij的值,建立判斷矩陣。如表3、表4、表5、

將以上判斷矩陣的數據輸入層次分析軟件Yaahp中,開始對矩陣進行計算。由于新媒體時代影響大學生人際信任因素指標體系的復雜性和多樣性,再加上判斷矩陣是根據調查問卷統計分析數據排序后進行的打分,使得分數有一定的個人主觀性,每個判斷矩陣可能存在不一致性。所以,在計算之前,首先要確保判斷矩陣的一致性,計算的一致性指標CI的值,定義CI=(λmax-n)/(n-1)。根據公式(λmax-n)越大,CI越大,判斷的一致性也越差,不符合要求,必須進行調整;只有當CI為零時,或非常小時,才能確定判斷矩陣的一致性比較合適,可以進行計算和分析。在研究過程中,檢查其是否具有一致性,通過一致比率CR(CR=CI/RI)進行分析,其中RI為一致性指標,當CR<01時,可認定判斷矩陣具有一致性,可以對其進行下一步計算與分析;相反,必須對判斷矩陣中的相關數值進行適當調整,確保一致性后再進行計算。該計算結果得到的是判斷矩陣中各個指標所占權重,能夠分析各因素是對新媒體時代大學生人際信任的影響程度,為了更好地分析其如何影響目標層的內容,需要進行進一步分析與探討。

確定綜合評價指標體系

通過對以上判斷矩陣的分析和計算,確定新媒體時代大學生人際信任影響因素各個指標及其權重。

從表8可以看出,在以上4個主要因素中,網絡內容所占比重最大,也就是說其影響程度較大,其次是個人因素和網絡環境因素,客觀環境的干擾和平臺中的暗示等所起作用相對較小,對大學生人際信任起主要影響作用的網絡中的內容,即網絡內容的重要性、可用性與可靠性會直接影響大學生的信任程度,但是這些內容是否可靠又與大學生個人因素有密切關系,包括個人的網絡信任意向、使用網絡的經驗、個人自信心和信息認知與判斷能力等。這一研究結果與前人的研究重點和研究結論都有一定的相似性。

新媒體時代,網絡內容參差不齊,正面信息與負面信息、有用信息與無用信息、公共信息與私人信息等相互交叉,大學生對于信息的可用性與可靠性往往是無從判斷的,而其在網絡中人際信任的建立更多的是基于信息交流與互動,需要個人通過對網絡中收集到的相關信息進行分析和判斷,然后進行決策。所以,從認知角度來看,大學生人際信任形成過程中,對已有信息的分析與判斷就會成為影響其人際信任的重要因素,同時大學生用什么樣的態度對待和分析這些信息,又與其對網絡的認同感有密切關系。所以,在個體因素、網絡平臺、網絡環境和網絡內容四個影響因素中,最為重要的是網絡內容因素,其次是個體因素。網絡內容的權威性與可靠性直接影響了個體對網絡信息的判斷及對網絡的態度,它們從心理、態度和認知層面直接影響新媒體時代大學生人際信任的水平。這也說明大學生針對人際信任這一問題表現得比較謹慎,只有在相對安全的環境里才比較愿意去相信他人。

這種謹慎和嚴格的交往態度也導致大學生在人際信任過程中產生信任危機,這主要是由于交往主體的不在場,而新媒體時代提供的多樣化、復雜化的信息使得“信息證實的危機越來越明顯”[6]。當無法對現有信任進行準確判斷時,他對周圍人也無法進行有效判斷,最終導致不確定的結果,對他人的信任程度便會有一定懷疑。這種危機的存在在一定程度上不利于網絡環境的穩定及大學生網絡心理的維系,會使人際信任危機更加嚴重,所以必須針對這些問題,從主要影響因素著手采取一定的應對對策。

3結論

通過以上分析可知,新媒體給予大學生較多的選擇空間,也給予大學生更多機會接觸社會,但是由于海量信息和雜亂環境對大學生的信息分析與判斷產生了較大干擾,再加上大學生在信息認知方面存在的知識與能力的缺陷,使得大學生無法做出有效的判斷;而已經存在的網絡現實環境也告訴我們,由于網絡管理制度的缺乏,使得網絡中的活動存在一定的風險。這些情況的疊加極大的影響了大學生在新媒體時代的人際信任現狀,所以針對這一問題,必須從以下兩個方面著手進行完善,以提高新媒體時代大學生人際信任度。

加強網絡社會治理,凈化網絡環境

希伯來大學學者貝沙爾(Bechar)研究發現,人們在網絡中進行溝通與互動時,僅有8%的人會使用自己的真實名字,人們更傾向使用網絡昵稱。這說明,大部分網民在人際交往過程中提供的基本信息的真實性是有待檢驗的;它的真實性與有用性會直接干擾人們的信息判斷。所以,必須加強對網絡環境的清理和治理,約束網絡行為,減少垃圾信息和無用信息的產生,減少網絡謠言,使大學生在人際交往中獲得的信息更多的是有價值的有用信息,而非簡單的無用信息,增加其對網絡的信任感。

提高大學生網絡素養

心理學中信息接受的“睡眠者效應”指出,隨著時間的推移,人們對虛假信息的接受程度會比較高,也傾向于認同或信任這些虛假消息。也就是說,如果大學生長時間接受一些虛假信息,那么未來只可能會接受的越來越多,而且也會越來越相信這些虛假信息,這會導致潛在人際信任危機的形成。所以必須注重加強對大學生基本信息收集能力、信息分析能力、信息辨別能力和信息運用能力等基本素養的培養,使其對網絡中的基本信息有明辨是非的能力,形成網絡理性,能夠客觀認知、分析網絡信息;在人際交往過程中,能夠正確對待信息,理性分析判斷,既不能盲從,也不一味否認,形成理性的網絡人際信任心理,正確利用網絡,提高網絡利用率,增強其對網絡的認同度與信任度,彌補現實人際交往的不足,增加其在人際交往過程中的人際信任。

新媒體時代大學生人際信任問題一直是社會關注的重點,信任不足和過度信任都存在一定的問題。本文在總結前人研究的基礎上,對新媒體環境下大學生人際信任影響因素進行分析,構建了層次結構模型,對各因素所占權重進行研究,有利于深入了解和掌握大學生人際信任過程中的問題,找出主要因素和關鍵因素,“對癥下藥”,能夠對大學生人際信任過程中出現的一系列問題地合理有效的引導,更好的凈化網絡環境,發揮網絡的價值,提高網絡利用率,也促進大學生正確網絡價值觀念形成,促進網絡氛圍與文化和諧發展。

參考文獻

Reed D.Question of trust[J].Precision Marketing,2007,75(2):31-31.

[2]Mayer R C,Davis J H,Schoorman F D.An integrative model of organizational trust[J].Academy of Management Review,1995,20(3):709-734.

[3]楊宜音.“自己人”:信任建構過程的個案研究[J].社會學研究,1999,(2):40-54.

[4]馮志宏.風險社會視域中的信任危機[J].學術交流,2010,(5):113-116.

[5]何明升,白淑英.虛擬世界與現實世界[M].北京:社會科學文獻出版社,2011:255.

[6]DRousseau,SSitkin,RBurt and CCamerer.Not So Different after All:A Cross-Discipline View of Trust[J].Academy of Management Review,1998,23(3):393-404.

白淑英.網絡互動中人際信任概念辨析[J].學術交流,2004,(12):119-122.

[8]黃厚銘.網絡人際關系的親疏遠近[EB/OL].140.109.196.210/seminar/seminar3/huanghouming.htm.

[9]魯興虎.網絡信任——虛擬與現實之間的挑戰[M].南京:東南大學出版社,2003.

[0]Putnam R D.Bowling Alone:Americas Declining Social Capital[J].Journal of Democracy,2015,6(1):65-78.

]Dalmas ATaylor.Some aspects of the development of interpersonal relationships:social penetration processes[J].1965,(1):79-90.

[2]謝英香.“90后”大學生網絡信任建構過程研究[J].當代青年研究,2014,(6):58-64.

[3]鄭信軍.青少年學生人際信任問題調查[J].溫州師范學院學報,1997,(4):63-66.

[4]董淑超.大學生網絡人際信任研究[D].大連:遼寧師范大學,2014.

[5]林濱.從道德危機到存在危機——重建社會信任的思考[J].道德與文明,2011,(5):37-43.

[6]胡泳.2008年中國互聯網的三大變化[N].南方都市報,2009-01-23.

華萊士.互聯網心理學[M].北京:中國輕工業出版社,2001.

(本文責任編輯:郭沫含)

(上接第7頁)

]朱相麗,譚宗穎.專利組合分析在評價企業技術競爭力中的應用:以儲氫技術為例[J].情報雜志,2013,32(4):28-33.

[2]李姝影,方曙.公司層面的專利組合分析方法研究及實證分析[J].情報雜志,2014,33(3):27,39-43.

[3]WANG M Y,CHIU T F,Chen W Y.Exploring potential R&D collaborators based on patent portfolio analysis:the case of biosensors[C].PICMET 2009 Proceeding,Portland,Oregon USA,2009:332-330.

[4]鐘祥喜,肖美華,劉金香.東、中西部物聯網企業技術競爭力比較分析——基于推拉模型及人類技術共生模型[J].科學管理研究,2013,31(4):80-84.

[5]謝言,高山行.基于自主創新的企業技術競爭力研究[J].科學學與科學技術管理,2013,34(1):85-96.

[6]曾繁華,龍苗.企業技術競爭力評價指標體系研究:構建、測評與結論[J].統計與信息論壇,2008,23(8):9-14.

蔣海龍.基于專利與論文計量指標的企業技術創新能力評價[D].蚌埠:安徽財經大學,2013.

[8]原長弘,章芬,姚建軍,等.政產學研用協同創新與企業競爭力提升[J].科研管理,2015,36(12):1-8.

[9]劉瑤.企業技術整合及其戰略意義研究[J].企業技術開發,2005,24(10):36-37,75.

[20]IANSITI M.Real-world R&D:Jumping the product generation gap[J].Harvard Business Review,1993,71(3):138-147.

[21]鄭艷紅,吳新年.基于專利的企業技術競爭力評價研究進展[J].圖書與情報,2014,(4):86-91.

[22]ERNST H.Patent information for strategic technology management[J].World Patent Information,2003,(25):233-242.

馬廷燦,李桂菊,姜山,等.專利質量評價指標及其在專利計量中的應用[J].圖書情報工作,2012,56(24):59,89-95.

[24]萬小麗.專利質量指標研究[D].武漢:華中科技大學,2009.

[25]曹明,陳榮,孫濟慶,等.基于專利分析的技術競爭力比較研究[J].科學學研究,2016,34(3):380-385,470.

[26]王學昭,趙亞娟,張靜.專利法律狀態信息組合分析研究[J].圖書情報工作,2013,(57):81-84,135.

[27]LERNER J.The importance of patent scope:An empirical analysis[J].The RAND Journal of Economics,1994,25(2):319-333.

[28]蔡神喜.我國專利集中度測度指標研究[D].武漢:華中科技大學,2011.

[29]SCHMOCH U.Evaluation of technology strategies of companies by means of MDS maps[J].International Journal of Technology Management,1995,10(4-5):426-440.

[30]唐衛東,陳海龍.位勢差異與競爭優勢[J].科學學與科學技術管理,2006,(5):105-108.

[31]何鐵彥.三種戰略管理理論的比較分析[J].蘭州商學院學報,2002,18(2):93-95.

[32]ERNST H.Patent portfolios for strategic R&D planning[J].Journal of Engineering and Technology Management,1998,15(4):279-308.