梅州客家“下市話”現象訪談

徐鴻雁

?

【文化視點】

梅州客家“下市話”現象訪談

徐鴻雁

訪談記錄、整理人:徐鴻雁(梅州市梅江區非物質文化遺產保護中心)

被訪談人、口述者:楊偉煊(下市話傳承人,現年81歲)

謝永昌(客家語言研究專家)

楊偉煊(1935— )廣東省梅州市梅江區下市雙魁第人,1989年退休于梅州市農科所,現為梅州市非物質文化遺產保護名錄“下市話”的項目傳承人,其父楊幼敏為1938年時期梅縣縣長,善講下市話。

謝永昌(1939— ),廣東梅州人,畢于中山大學中文系。曾任梅州市梅縣區方志辦公室編輯、梅州市客家研究會副會長,出版書籍有《梅州市梅縣區客家方言志》《梅州客家風情》。

徐鴻雁(1983—),廣東梅州人,畢業于廣州星海音樂學院,現就職于梅州市梅江區文化館、梅江區非物質文化遺產保護中心,專門致力于地方非物質文化遺產的具體保護工作。

訪談地點:廣東省梅州市梅江區下市角 謝永昌家

訪談時間:

2016年1月5日上午9:00——11:30

2016年3月3日上午9:00——11:30

整理時間:2016年3月21日至3月30日(整理者 徐鴻雁)

定稿時間:2016年4月5日上午9:00——11:30

訪談現場:左起依次為徐鴻雁、謝永昌和楊偉煊

一、什么叫下市話?是什么地方的語言?您怎么會講下市話?

答:“下市話”古稱“葉話”,是流行于廣東梅州老城區下市角攀桂坊方圓一平方公里范圍內,由當地原住民作為相互交談的一種隱語、暗語,也有人稱是“甲舌噍骨”,即口中發出一種一般人聽不懂的語言,以作保密作用。因這種語言只流行梅城下市角一帶,所以區域特定為“下市話”。 我是梅城下市角雙魁第人,自小生長生活在下市話的語言環境中,耳濡目染了周邊人用下市話交流。我無刻意去學習,一起玩的小伙伴們就都個個能言善道會講下市話。家人與家人之間也常用下市話進行交流,這已然成了我們這里的“家話”,外人聽不懂的“土話”一樣。迄今為止,還有一些與我年紀上下的人會聽會講下市話呢!

二、下市話源于何時?有何歷史淵源和史實依據?

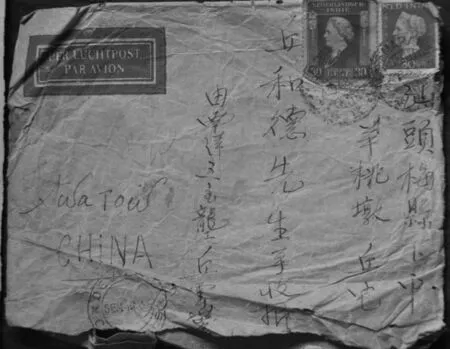

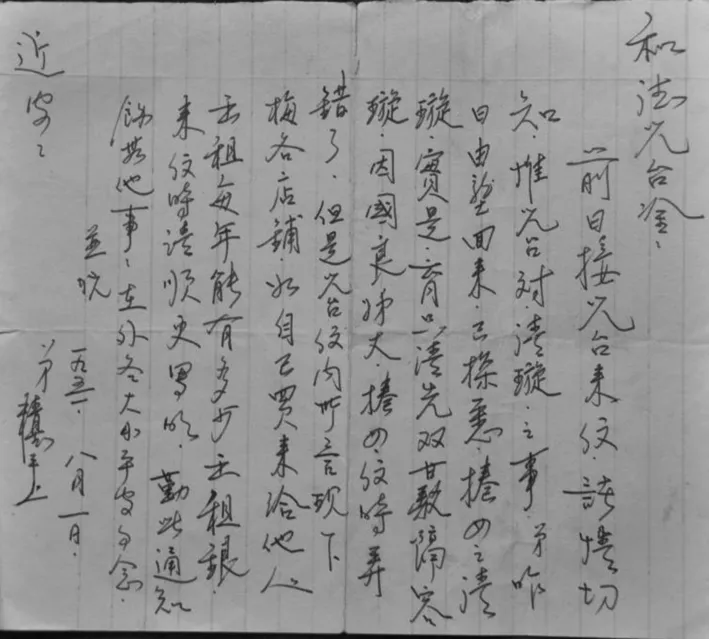

答:下市話在本地流傳應有百余年以上,歷史淵源具體到哪年還無從追溯。但有三個史實依據,可供參考。一是梅州本地有位晚清愛國詩人、杰出外交家、政治家黃遵憲(1848-1905年),他的祖上即“黃氏家族”高祖黃潤(字樸泉),活過百歲,五世同堂,曾經營過當鋪錢莊;曾祖學詩(字詞海),祖父際升(字允初)都在本城和外地開過當鋪等。黃遵憲上輩幾代人從事商業活動,在與外界打交道時出于保密和趨利避害的需要,都用下市話來進行商談,作價殺價定價交易,說明“下市話”這種語言在黃遵憲祖上做生意時就已經通行。二是下市角雙魁第文人楊檀儒(1876—1942年)整理編著有《葉音字類——下市葉話字母字韻》一書,里面著有下市話的字母、字韻口訣及如何“雙聲反切”的方法。從此書便可說明,下市話這種語言在那時很盛行,已有人收集、系統梳理過下市話。三是下市角楊桃墩原居民丘和德(現年80多歲)收藏有上世紀50年代,他在印尼經商的父親和哥哥當年向家鄉匯款后寫的家信,信中為保守秘密就用下市話覆蓋了信中涉及資金的內容。對于不懂下市話的人來說無疑是天書,根本無法弄懂其含義,這就避免了這封華僑信件被人半路截取私拆,從而起到保守商業機密的作用。以上三個史實依據充分說明,下市話在梅州下市角一帶流行已久,已經滲透到當地人們日常生產生活當中,其歷史淵源可追溯至清中葉時期,并且一直延續使用至今。

楊偉煊

謝永昌

三、下市話與客家話有何聯系?

答:客家話是我國漢語七大方言之一,廣東梅州的地方方言,只要是客家人,都會講客家話。而下市話只是老梅城下市角這一特定區域內的當地人所使用的隱語、密語或是商業暗語。下市話和客家話的聯系是:要學講下市話必須要先會講梅城純正客家話,因為下市話是根據客家話雙聲反切出來的,即客家話是母語,下市話是創新,兩者緊密相連,缺一不可。

楊偉煊和謝永昌兩位被訪談人在

四、下市話如何講?怎樣譯音?有什么相關論著嗎?

答:下市話是由客家話雙聲疊韻反切而成的。比如“講”,普通話的讀音為“獎”,客家話讀“講”,而下市話雙聲反切則讀作“江想”,這“江想”的讀音又必須用純正客家話來發音。再如普通話的“講什么”,客家話則說“講脈個”,用下市話則說“江想幕隔”。聽起來好像很簡單,但要把它用文字記載出來卻沒那么簡單。因為用雙聲疊韻反切對于會講的人來說不成問題,但寫出來就不容易,雙聲反切有很多是有音無字的。舉個例子如普通話的“八”字,客家話讀“八”,下市話讀音為“剝○”這個“○”字就無法寫出來,我想是否可用“剝括”這個“括”字來兼通一下,會聽會講的人就能聽出是“八”。但是還有很多人不會雙聲反切的,甚至有音無字的又怎么辦呢?是否有什么竅門口訣可以掌握呢?這里有兩本著作供大家參考,一本是1905年下市角人楊恭恒著有《客話本字》一書,里面記載了客家話與普通話的解釋譯注,還闡述了雙聲反切口訣的作用和應用。本人拜讀研究過,此書只能作為普通話翻譯客家話的讀本,但對下市話還沒有實際意義。還有一本是著于1906年的《葉音字類》手抄本,是由下市角雙魁第文人楊檀儒所寫,此書具體寫明了葉話(即下市話)的反切方法。由于講葉話很多是有音無字的,他就用字母、字韻巧妙結合六聲反切出來,這是唯一一本完整記錄下市話的有研究價值的作品。說起這書,我還與它有緣,我是于1972年通過同宗叔輩楊照生那借得此書,得知是其父楊檀儒僅存的唯一論著,倍加珍惜,趕緊轉抄后歸還。之后《葉音字類》的原本因保管不妥已遺失,故現只有我本人手上僅存一本轉抄本,回想當年幸好我留心轉抄了,否則這么寶貴的書就失傳了。

《葉音字類》一書中有序言:“聲音之道微矣哉,前人有稱絕學者,良不誣也。然行遠自邇登高自卑,茍能好學深思,自有捷徑之可尋,使震其難而椫于參考,貽誤童蒙,夫豈淺鮮?族侄子蕓君留心教育,憫音學之多訛,欲村塾之糾謬,爰取《廣韻》一書,刪繁擇要,匯其四聲,復蓋以六聲包括之,雖屢創法究出天籟與余之舊說,若合符節已,反切之易明,更要義之兼釋。有教育者果能循是以訓蒙,縱未能蘧臻高遠,然實為高遠之階梯也,豈非蒙學宇之捷徑也?余故樂而為序。”從序言可知,下市話在那時已經非常盛行,在當地很多人會聽會講,但由于沒有具體文字記載,許多后輩年輕學生容易學走樣。為糾正及傳承,清末文人楊檀儒自發收集、整理、記錄下市話,鉆研如何尋找捷徑讓人學會下市話,并取材《廣韻》一書,以字母字韻為基礎,復蓋于六聲相互反切,編著出《葉音字類》供后人當教材應用。《葉音字類》總結歸納出以(客家話讀):“澗蟹群娘,端惰定囊,品精幫傍,知妄兵昂,隆章春困,雙鼎敷忙,江邪存曉,容押清昌,愧非翁果,康網天良”為字母,以“章同知,雙同純,昌同春,天同定”為字母守則。又以“東江之催,舒吳街皆,灰真溫安,先簫歌嘉,庚根沾心,修沾三甘”為字韻,以“東舒共入聲,江簫歌共入聲,皆先共入聲,灰安共入聲,加庚共入聲,催溫共入聲,街根共入聲,沾鉤共入聲,心修共入聲,支真共入聲”為字韻守則。再結合雙聲反切訣:“因煙盈延,新先餳旋,清千情前,汀天停田,繽篇平便,身羶神禪,稱燀澄纏,輕牽擎乾,興軒形賢,芬番焚煩,迎妍○頑,○○鄰連,兵邊○○,京堅○○,征氈○○,叮顛○○,精箋○○,○○明綿,○○紉年”等,其中○為有音無字也,以上四字為一句,讀如“因煙盈延”作一句,順口讀至“芬番焚煩”,以下習慣成自然,尚有許多有音無字者均可隨口呼出,然而純用正音亦不能葉得的當識字亦難關哉。今將字韻分為六音三清三濁以字母呼之呼某字韻即為某字,各從其位,分上層為六音,圖下層為同音異字類,間有音而字不常用者,不錄。舉例:字母“澗”與字韻“東”相拼,“東”有六聲(1澗東、2澗咚、3澗懂、4澗凍、5澗篤、6澗嘟)就可拼讀成為(1恭、2窮、3拱、4○、5曲、6局)。再舉例:字母“惰”與字韻“東”相、拼,“東”有六聲(1惰東,2惰咚、3惰懂、4惰凍、5惰篤、6惰嘟)就可拼讀成為(1通、2同、3桶、4洞、5禿、6獨)。還舉例:字母“翁”與字韻“岡”相拼,“岡”有六聲(1翁岡、2翁○、3翁港、4翁鋼、5翁○、6翁○)就可拼讀成為(1汪、2王、3枉、4旺、5幄、6、鍋),有些有音無字者只能用○來代替。而雙聲反切口訣“因煙盈延,新先餳旋…”就當順口溜一樣輔助其拼讀,讀多了摸清規律了自然就會。(在此不再舉例,詳細可參照后附《葉音字類》字表。)以上相拼必須用梅州純正客家話來讀,否則用其他語言讀會曲解,不知所云。

五、下市話如何傳承?對此您有何看法?

答:從《葉音字類》內容可看出,其中字母、字韻及雙聲反切口訣均與《清朝康熙字典》中的字母字韻及雙聲反切有極其相似之處,只不過一個是用普通話反切,而下市話是用客家話雙聲反切。我本人認真拜讀研究了《葉音字類》,認為此書對于我們會講下市話的老一輩人來說還可能看懂,但對現代初學者或不在下市角區域內生活的年輕人卻一知半解,特別還要背那些復雜的口訣更是非常不便,作用不大。我總覺得要是有能使初學者易學易懂的通俗讀本,讓人一理通百理通一學就會的就好了。如今隨著時代變遷,社會大環境影響,普通話的推廣和純正客家話的流傳,沖擊著本地下市話這個小小的方言島,已經越來越少人會說下市話了。

作為梅州市市級非物質文化遺產項目“下市話”的傳承人,我深感責任重大,發愿要在有生之年將這非遺語種傳承發揚下去。于是,我從2010年開始做功課,把該寫的寫,該記的記,該搜集的搜集,該整理的整理,盡自己的能力能做多少就多少。只有通過我們這些會講“下市話”的人先做一步奠定基礎,年輕后輩人才會跟上這個隊伍。首先我把一些日常用語整理、編寫出來,分別以普通話、客家話、下市話這三種語言來注明,特別是對“下市話”找相似的諧音注明,使人一看就懂“啊,原來下市話是這樣講的!”再以漢子拼音字母、國際音標標注,使讀者一目了然。對那些有音無字的讀音,我的看法是用六聲或適可兼通的辦法來譯注。比如普通話數字“一”,客家話為“一”,下市話就為“約吉”; 普通話數字“二”,客家話為“義”,下市話就為“虐記”。又如普通話“昨天”,客家話為“秋晡日”,下市話就為“昌舅杯姑虐吉”;普通話“今天”,客家話就為“今晡日”,下市話則為“姜心杯姑虐吉”。還如普通話“父親”,客家話為“阿爸”,下市話就為“波加”;普通話“母親”,客家話為“阿姆”,下市話就為“摸街”。再如普通話“漂亮”,客家話為“靚”,下市話就為“良徑”,普通話“丑”,客家話為“處”,下市話就為“妻古”。還有些日常用語,比如普通話“吃過早飯嗎”,客家話為“食哎朝么”,下市話就為“失至張高亡哥”。又如普通“有什么好看”,客家話為“有脈個好看”,下市話則為“容修幕隔溪小確案”。還如普通話“馬上來”,客家話為“唱快來”,下市話則為“清鋼互怪隆灰”。再如普通話“不要開完笑”,客家話為“莫講笑”,下市話則為“幕角江想肖告”。這些例子舉不勝舉,我都

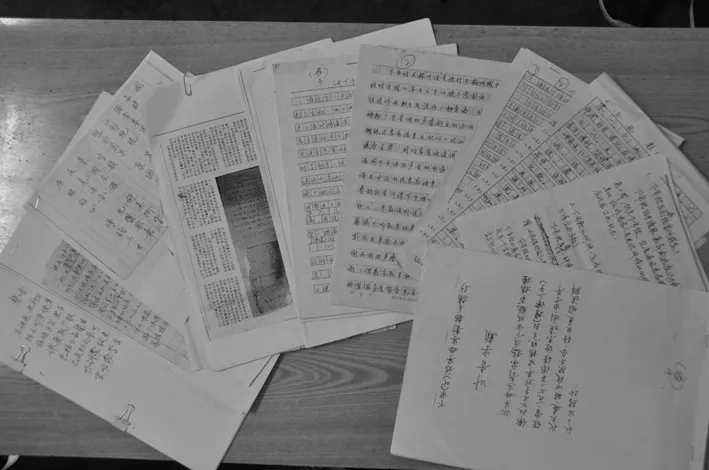

訪談過程中查閱的有關“下市話”參考資料

整理成小手冊(后有附件)供大家學習和參考。有一點必須重申:“會講客家話才易學下市話。”所以,很有趣,只有梅州客家人才有可能學講、識聽下市話,就像我們這邊的“隱語”,說滑稽點就像搞特務工作“講密語”一樣,外人聽不懂。

六、下市話既是“密語”“隱語”“商業暗語”,說明下市話在下市角本地流傳、通用了許久,有什么與其相關的歷史人物故事可以講給我們聽聽嗎?

答:有。其一,19世紀后期,黃遵憲隨清廷首任駐日公使何如璋出任駐日使館參贊,為何如璋起草呈奏朝廷的有關奏章及外交策略。他們在商談重要外交策略時,往往遭到日方竊聽,雖采取了些對策,但并不頂用。黃遵憲經過一番思考,覺得使館主要成員都是客家人,包括其本人,還有何如璋(梅州大埔人)、梁詩五(梅州梅江區人)均為客家人,何不在客家話上做文章?但單純使用客家方言,極易被破譯,顯然不行。因而想到其上輩人使用過的隱語,即用客家話反切成的“下市話”交流。他教會了同僚們說下市話,在商討重要外交事務時,達到了極好的保密效果。使日本情報機關費盡心機亦無法破譯,維護了國家利益。后來黃遵憲在戊戌政變時受牽連,被解職放歸在人境廬閑居,據傳每與親友抨擊時政時,為掩朝廷耳目,常用下市話交談。

其二,上世紀30年代初,梅江區下市角雙魁第的楊雪如是中共地下黨梅縣縣委書記,其哥哥是楊檀儒(下市話“葉音字類”編著者)。由于叛徒出賣,楊雪如慘遭國民黨殺害,在被捕時,其哥哥楊檀儒上前用下市話問他:“容修幕隔花架惡灰江肖啄怪,惡灰啄甲新境…”意思為“有什么要交代,要搭信”。楊雪如明白哥哥的意思,他泰然自若地用下市話回答:“婆架幕隔!崖架巨西當耿娘承鼎知。乖怪啄吉精狗,幫徑當耿隆灰,幕各姜庚昂乖幕隔都吾都霍灰江想七骨希至,索刮湯溝都吾霍灰江想。你西喲加呵個吾溪小鱗干握架”,意思為“別怕,告訴他們快點走,藏起來。別怕,我什么都不會講出去,殺頭都不會說,你也不好亂說話”。其意義在與暗示內宗通知有關革命者速離險境,從而挽救了不少人的性命。

其三,我本人的父親楊幼敏(1887—1976年)曾是民國時期的梅縣縣長。當時在下市角祿善塘黃屋有對母子倆生活艱辛,母親為供兒子讀書去做最苦最累的活。孝順的兒子小黃發奮圖強,要好好讀書,將來畢業找個好工作幫幫母親,可畢業后卻因沒有門路而沒能找到工作,發愁的母親想到找鄰居(下市雙魁第)楊幼敏幫忙。楊幼敏見面就提了許多問題考這小黃,結果都對答入流,楊幼敏甚喜小黃聰明有靈氣,便答應幫他留意工作。一月后工作有了落實,小黃通過考試進入銀行工作。母子倆為謝恩,在過年前提著大公雞和老酒去楊幼敏家。楊幼敏禮貌客氣,說了幾句戒勉的話,但卻堅決不要禮物。母子倆執意要送,楊幼敏大聲呵斥,情急之下用下市話對小黃說:“握架你西亡街鼎知,惰介愽隔相今兩庚你溪小以記,惰介愽隔室直介容修,盯公唆巨囊加擠安希至,兵昆拍摑娘承確案啄小吾溪小確案,握灰兵昆娘承講想,雀吉拖告博刮的,你西鼎知就溪小。”意思為:“告訴你媽,大伯心領你的好意,東西你帶回去過年,給人家看到會被人說閑話的。” 小黃能聽會講下市話,明白楊幼敏大伯的意思,便回答“鼎知鼎知”。就這么幾句下市話,便緩解了當時尷尬的氣氛,也巧妙掩飾避免了被外人盜聽,這件事后來廣傳為佳話,我也是聽鄉親們這樣贊揚我父親的。

還有如:周恩來總理在萬隆會議期間抽空探訪當地華僑團體時,偶然發現講下市話的華僑,從而學會了一句“溪小”(即為“好”)這句問好的下市話,之后凡與客屬僑胞見面,都拱手連連說“溪小”,以示友好。這些關于與下市話有關的奇聞軼事還有很多,這里就不勝列舉了。

本僑批的“批殼”(信封)

僑批信件內容

七、請您總結分析一下人們講下市話的心理和語言環境,以及下市話存在的意義、特點和作用?

答:下市話從古到今都流傳在老梅城下市角本地,通用于本地人的日常生產、生活當中。人們講下市話既可以保密,又可以娛樂,在特定的群體里講特殊的語言,會讓人更凝心聚力,更有鄉土氣息,說大一點更有愛國、愛家的情懷。語言是文化的載體,下市角人能發明、運用下市話,說明梅城攀桂坊下市角這一帶文化底蘊深厚,當地人大都是飽學之士、滿腹經綸之人,懂漢語,會講客家話,還將下市話運用得游刃有余。這樣的語言環境和文化氛圍,自然人才輩出。據統計,這里歷代科考文人有李黼平、李載熙、李象斌、侯安國、張云翮、楊勛、張云蒸、黃萬全、黃遵憲等,還有嘉應書法家黃基、謝義謙,嶺東女詩人葉璧華。當代名人有:文學家黃藥眠、世界著名橋梁學家李國豪、抗日名將國民黨第七兵團司令黃伯韜上將、現代言情小說鼻祖張資平、五獲世界羽毛球冠軍侯加昌、著名音樂家張棣昌、提線木偶表演藝術大師謝發等,可謂風水寶地、人文鼎盛。這樣一股文化力量,才會出“下市話”這樣奇特的語言,這是前人留給后人寶貴的文化遺產,我們應該把它好好地保護、傳承、發揚下去。

至于說到下市話的特點、作用,我認為融合起來說有以下幾點:

(一)群體性。下市攀桂坊面積不大,但人口密集,會講下市話的人占大多數,還有周邊東郊、張家圍、盤龍橋一帶的老居民也會講。在有些事情不方便直接講出來的情況下,用下市話表達你知、我知、別人不知,起到彼此默契、防止泄密的作用。用下市話交流可促進鄰里鄉親聯絡情誼,無論客家下市人走到世界各地、大江南北,都可以互通信息,相互幫助、增進感情,這種群體團結的力量不容小覷。

(二)實用性。無論是黃遵憲祖輩開當鋪用下市話來抬價殺價,還是他出使日本在使館商談國之要事用下市話來保密,亦或楊雪如在危急時刻用下市話暗示地下黨速逃,甚至近代梅州華僑下南洋經商寄回家信涉及的資金內容用下市話掩飾,都充分表明下市話在本地人們生產生活中諸多超強的實用功能,那時候的下市話語匯是非常豐富的。

(三)娛樂性。上世紀新中國成立之初,人們在資源匱乏、無任何娛樂方式的情況下,用下市話來談天說地、嬉戲打鬧,甚至用下市話朗讀詩詞、猜謎和唱山歌,都是無比有趣、熱鬧非凡的事。在下市“賣柴坪”這塊地方,就曾是人們夏秋傍晚乘涼,展示各自下市話能耐的娛樂場所,戲稱為“方言島”“大本營”,下市話的“首都”。后來隨著社會進步,影視、音像等沖擊著原本單一的娛樂方式,才越來越少人去說下市話。

八、結語

下市話是“梅城下市”這個區域的特色文化,流傳和使用范圍雖不大,但卻是全球眾多語言體系中的一種,對于研究歷史文化,拓寬語言研究視野有重要的作用。由于下市攀桂坊人文鼎盛,近年來吸引了眾多專家、學者前來探索研究。梅江區政府、文化館、非遺保護中心也非常重視保護“下市話”這一語言文化遺產,已申報為市級非遺保護名錄。我們也非常期待能得到社會各界熱心人士的支持、指導,特別是專家、學者及企業家的善舉,幫忙研究整理、出版發行“下市話”語言書籍,讓這一瀕臨失傳的非物質文化遺產項目繼續有效地傳承、發揚下去。

【責任編輯:王 崇】

秦 夔鳳紋 鳳翔縣雍城遺址出土3

【曲彥斌訪談手記】像“下市話”這樣一些鄉土秘密語等亟待發掘保護的語言類民間文化遺產,需要立即采取有效的措施,搶救性地采輯口述史性質的文本,還要不失時機地發掘、保護散存于各類文獻中的文本并予及時準確地解讀。此所言“文獻”,是指存在于各種形式載體的文獻,不僅僅口述性的、文字性的還應涵蓋可能存在的與之相關聯的建筑物遺址遺跡、器物、可復原的場景等等,是全方位的文獻,以期切近真實的認知和保存,力求全景式地復原和再現原生態本相,乃至切近其原生態的話語環境。