以史鐵生《命若琴弦》為例論小說語境差的平衡

黃 濤

(福建師范大學文學院,福建 福州 350000)

?

【文學評論】

以史鐵生《命若琴弦》為例論小說語境差的平衡

黃 濤

(福建師范大學文學院,福建 福州 350000)

語境差是語境因素間表現出的差異。本文以史鐵生《命若琴弦》為例,討論了語符層面語境差的呈現形式及其深層平衡的本質,認為語境差的審美價值體現在差異與平衡的對立統一之中。本文主要從小說語境與語境差、小說語境差的深層平衡、多重語境因素相互交織中的平衡、各語境因素形成平行對應關系的一種重要手段等幾個方面展開論述。

《命若琴弦》;語境差;平衡

本文試對作家史鐵生的短篇小說《命若琴弦》進行分析,考察其中語符層面所存在的語境差是通過怎樣的形式呈現,又如何從不平衡轉化為新的平衡,從而消解差異,實現美學價值。

一、小說語境與語境差

小說語境指小說的言語環境。在小說中,凡是與語詞使用有關的各種語境因素綜合構成語境,因此,語境既包括語言因素,如前言后語,或上下文;也包括非語言因素,如小說中的時間、空間、情景、對象及話語前提等。在文學作品中,各語境因素之間可以是平衡的,也可以是不平衡的。把同一交際界域中,語境因素的不平衡,或各語境因素間表現出的差異,稱為語境差。[1]

語境還可分為語符層面、認知層面與審美層面。[2]其中,語符層面是顯性的,認知層面與審美層面則是隱性的。語符層面的語境差是語境差的一種重要體現形式之一,它存在于由表層語詞線性組合和深層言語代碼所蘊含的時空、社會、心理等方面,并通過由語符表層與深層各因素相互綜合、表達與接受相互融合而形成的認知層面,最終再以上述兩個層面為基礎,促使表達者語義升華與接受者審美體驗在審美層面上得到平衡,從而傳遞美學信息,實現文本的審美價值。

二、小說語境差的深層平衡

小說作品中的語境差,其本質是一種不平衡現象,但這種不平衡實際上也只是一種表層現象。在審美層面,語境差中的不平衡現象可與其他因素相聯系,重新達成平衡關系,實現其審美功效。比如,史鐵生短篇小說《命若琴弦》的文本中有這樣一句話:“蘭秀兒不壞,可這事會怎么結局,老瞎子比誰都‘看’得清楚。”瞎子沒有眼睛,卻能比任何人都更“看”得清楚。這種語義上的不平衡是上下文的語境差。這一語境差要聯系其他語境,具體的情境因素才能得以消解。老瞎子“看”得清楚所針對的具體事情,是蘭秀兒和小瞎子相好一事,類似的事情在老瞎子身上也曾發生過。在后文中,老瞎子也承認“我是過來人”,“我經過那號事”,“早年你師爺這么跟我說,我也不相信……”正是老瞎子的親身經歷和小瞎子的當前經歷非常類似,在不同的時間上構成了一組“相對平行”的對應關系,因而使“瞎子看得比誰都清楚”這一語境差得以闡釋,使表層的語境差現象在更深的層面得到平衡。換句話說,由老瞎子經歷與小瞎子經歷兩項內容構成的這一組平行對應關系,使語符表層的語義不平衡,轉化生成了新的平衡。

有時,用來消解語境差的“相對平行”的語境內容可以不止兩項。在《命若琴弦》中,有一組很引人注意的數字差——八百、一千、一千二百,雖然三個數字出現在距離較遠的前言與后語中,但卻是構成整部小說的關鍵之筆。老瞎子的師傅以為彈斷八百根琴弦,便能作為藥引,通過琴槽里的“藥方”重獲光明,可是那“藥方”卻是一張無字白紙;知道事情真相以后,老瞎子的師傅對老瞎子說自己記錯了,要彈斷一千根琴弦才行;老瞎子在彈斷了一千根琴弦后也得知了真相,卻又對小瞎子改稱必須彈斷一千二百根琴弦。老瞎子的師傅曾經的一生經歷、老瞎子當前的一生經歷以及小瞎子將來的一生經歷,由小說文本搭建起的虛虛實實的這三生經歷,構成了一組平行對應關系,使得文本上所表現出的八百、一千、一千二百的數字差別最終得到合理解釋。在小說最后,作者直接點明這平行的三個人實際上是重疊的,“無所謂誰是誰”。小說中最關鍵的一組數字差異,就這樣由一組包含三項內容的平行關系消解,使表層具體數字上的語境差在更深的層面上重構平衡,小說的基本主旨得以展現,小說的哲學意蘊也得以升華,小說的審美價值也最終體現出來。

三、多重語境因素相互交織中的平衡

語境系統內的多種因素常常交織在一起,相互關聯,相互作用。然而,各語境因素不平衡所造成的語境差,可以在這些交錯中找到平行對應關系,從而消解差異,達成新的平衡。如《命若琴弦》中的這一段文本:

老瞎子在正殿里數叨他:“我看你能干好什么。”

“柴濕嘛。”

“我沒說這事。我說的是你的琴,今兒晚上的琴你彈成了什么。”

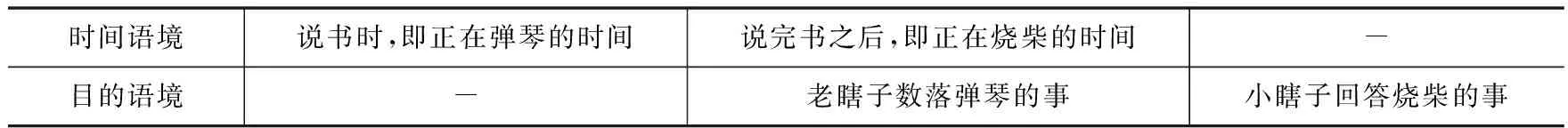

這里體現的是目的語境與時間語境的交錯而形成的差異。老瞎子數落小瞎子是因為燒柴之前說書時彈琴的事,而小瞎子以為老瞎子說的是眼前燒柴的事。見表1。

表1 時間與目的語境交錯形成的語境差

從表1可以看出,時間語境和目的語境的交錯形成了一組語境差,而兩種語境因素的交織也形成了兩組“相對平行”的關系,即“彈琴的時間——老瞎子數落彈琴的事”和“燒柴的時間——小瞎子回答燒柴的事”。語境差的審美價值,就體現在這兩項語境因素的錯落交織、然而又有序平行的對應關系上,這種對應平行的關系實際上就是語境差得到重新平衡的關鍵。

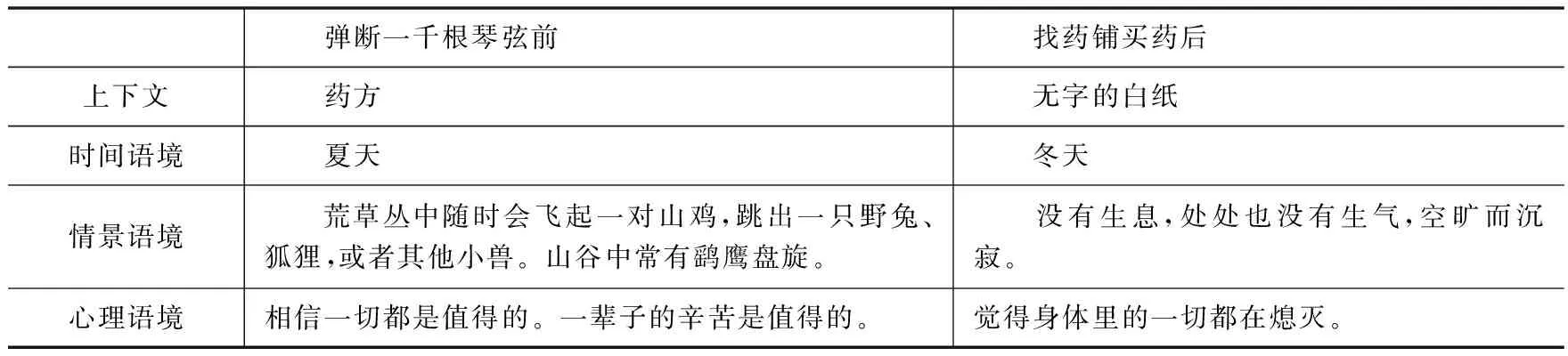

有時,相互交織的語境因素有許多項,如全篇小說中的關鍵物品“藥方”,最終被證明是一張“無字的白紙”。這一語境差與故事中的時間語境、情景語境、心理語境等交織在一起。以小說的故事發展為線索,分別考察老瞎子還未彈斷一千根琴弦時的情形與他找藥鋪買藥之后的狀況:小說的時間語境指的是自然時間,即夏天與冬天;情景語境指對于自然時間的情境描寫,即生機勃勃與死氣沉沉;心理語境是指上述兩個時間內或兩種情景下老瞎子的兩種心態,即堅持與放棄。以上四種語境雖然錯綜復雜,卻有著整齊的平行對應關系,現將具體的文本語詞舉例整理成表2。

表2 多重語境的平行對應關系

以上四組語境,各自構成語境差,綜合交織以后,卻有著嚴整的對應關系,構成平行的序列,從而使不平衡的差異重新形成具備審美價值的平衡關系。

四、各語境因素形成平行對應關系的一種重要手段

隱喻是各語境因素形成平行對應關系的一種重要手段。在小說作品中,有些語境差背后的平行對應關系比較晦澀,通過隱喻手段才能達成。這里的隱喻,指認知中的隱喻。如上面所說的四組語境,藥方、夏天、動物、自信,都隱喻著生機;而與之相對的白紙、冬天、曠野、沮喪則都隱喻著死氣。四組語境一方面是通過交織對應形成平行關系,另一方面也通過隱喻形成一致的意象,從而達成新的平衡。又比如,小說中多處出現了“曲折的游廊(油狼)”這個詞組。這里存在著上下文語境差,一方面是通過語音上相同、語義上不同的兩個詞語,即“游廊”與“油狼”所形成;另一方面是通過“曲折的油狼”這一不合理的搭配所形成。但這兩方面僅僅是語符表層的語境差,其中還隱含有更深層的語境因素——有關于人物的認知背景。不理解“曲折的油狼”的人物有三個:小瞎子由于幼年失明,年紀還小,認知世界的范圍有限,無法理解“曲折的油廊”究竟是什么東西;老瞎子由于先天失明,即使常年在鄉間游走說書,同樣不知道“曲折的油廊”是什么;蘭秀兒雖然眼睛正常,但她只是個未曾走出大山的鄉間小姑娘,所以也不清楚什么是“曲折的油廊”。與這三個人物的“無知”相對應的,是一個神奇的、無所不知的“電匣子”,這是一種共知背景的語境差。作者通過隱喻,將具體的“無知”與“無限”升華成抽象的“無知”與“無限”。從文本上看,是小瞎子、老瞎子和蘭秀兒因認識能力所限,理解的世界只能局限在一定范圍以內。但以此為基礎,作者實際上是將每個人(包括他自己和讀者)都看成是能力有限的人。文中提到,“其實人人都是根據自己的所知猜測著無窮的未知,以自己的感情勾畫出世界。”也就是說,所有人都是“無知”的。而與此相對應的是,電匣子代表著山外頭的、多姿多彩的世界,作者將其隱喻成“無限”的人的生活,甚至整個宇宙。因而,小說的立意才顯得更加深遠,內涵也更加深刻。通過這樣的隱喻,具體的三個人物的“無知”與一個內容“無限”的電匣子,被抽象成了“無知”的人與“無限”的宇宙。這兩組隱喻實際上也形成了一組平行關系,使三個“無知”與一個“無限”在深層實現了平衡。

五、結語

平行對稱,自古以來就是審美認知中的重要準則。語境代碼體系中的語境差,其審美價值實現的一個重要途徑,便是在語境中形成平行對應關系,從而使不平衡轉化為平衡,使差異變成類同,最終實現其美學價值。就像是兩條平行線,如果從二者的“相距”與“落差”角度去看,便是差異;如果從二者的走勢與趨向的角度看,就是平衡。語境差的審美價值,就體現在差異與平衡的對立統一之中。

[1]祝敏青.論文學語境差效應[J].中共福建省委黨校學報,2000,(9):55-59.

[2]祝敏青.文學語境的多維視界[J].福建師范大學學報(哲學社會科學版),2004,(6):32-36.

【責任編輯:劉亞男】

I206.42

A

1673-7725(2016)04-0072-03

2016-02-25

黃濤(1983-),男,福建羅源人,博士,主要從事漢語語言學,方言學研究。