蘇教版教材“解決問題的策略”新授課解讀

徐開山

[摘 要]蘇教版教材三到六年級有一個單元的內容屬于“解決問題的策略”,這是教材的一大特色和亮點。通過對蘇教版教材中“解決問題的策略”知識點和例題的梳理,深層次解讀編者的意圖,給出教學設計思路,實現發展學生的“四能”的目標。

[關鍵詞]蘇教版 解決問題的策略 教材解讀

[中圖分類號] G623.5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2016)35-010

2011年版小學數學課程標準在課程總目標中提出了“四能”目標的要求,即運用數學的思維方式進行思考,增強發現和提出數學問題、分析和解決數學問題的能力。“解決問題”專題課是教師實現“四能”目標的重要途徑之一。蘇教版小學數學教材加入了解決問題策略的內容,滲透策略意識,讓學生在解題過程中經歷從現實情境收集信息、提出數學問題到解決數學問題的過程。

一、教材內容分布

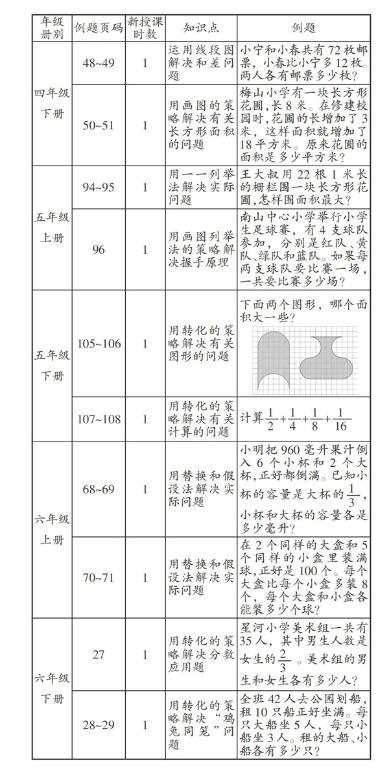

對教材進行梳理和統計,蘇教版教材在三到六年級“解決問題的策略”新授課一共有17課時,詳細內容見下表:

蘇教版教材“解決問題的策略”新授課分布情況表

以上表的課時數為依據,每個年級的教材都有不同的解決問題的策略內容:三年級主要關注從條件或問題著手解決;四年級主要關注用列表、畫線段圖解決兩積之和差、和差問題;五年級主要是用一一列舉和轉化法解決實際問題;六年級主要是用替換和假設法、轉化法解決實際問題。

二、編排意圖解讀

蘇教版教材三到六年級的修訂專家表示“解決問題的策略”單元的編排目的是培養學生的“四能”,并實現三個目標:一是通過現實中的數學問題激發學生尋求解決途徑的愿望;二是引導學生把復雜的題目轉變成簡單的題目;三是在解題中強調數形結合的數學思想方法。

1.展現解決問題完整的解題過程

蘇教版教材編排以“解決問題的策略”為單元系列課,能讓學生經歷完整解決一個數學問題的過程和步驟:通過讀題明白題目中的條件和問題;尋找解決問題的方法;得到答案并且檢查答案是否正確。與老教材相比,這是新教材的一大亮點和特色——為培養學生的“四能”提供可供參考的教學設計和案例。比如,三年級上冊第五單元的例1首先出示了題中有哪些已知條件,要求什么問題,提出問題“你知道‘以后每天都比前一天多摘5個是什么意思”,旨在要求學生掌握讀題的方法,了解題目的條件和問題;接著出示“根據題目中數量之間的關系,你打算怎樣解答”,旨在要求學生把題目中有用的條件和問題進行篩選,尋找條件和問題之間的連接點;最后通過列表法呈現解答過程,還讓學生說說解決問題的過程有什么體會,借助驗算培養學生的反思能力以及養成檢查的好習慣。這樣完整過程的展現在蘇教版教材中比比皆是,它既為教師的教學設計提供了流程范本,也為學生的自主預習提供了模仿的范本,真是一舉兩得的好事。

2.以單元為主要體現承前啟后

蘇教版教材中“解決問題的策略”既包含了解決現實中的生活問題,又復習了之前的計算知識,實現了“生活數學”與“數學知識”的完美融合,起到 “承前”的作用。有時,“解決問題的策略”只是簡單呈現,到另一冊時又繼續出現,這就是“啟后”的作用。

比如,蘇教版教材三年級下冊第三單元中“解決問題的策略”是借助文字、線段圖從問題想起,這與三年級上冊的“解決問題的策略”借助文字、線段圖從條件想起相似,起到了“承前”的作用。“啟后”體現在,蘇教版教材三年級下冊第三單元中涉及了兩步計算的解決問題,學生已經能列出兩個分步算式并正確計算,而第四單元的“混合運算”不僅把前面掌握的分步算式改寫成綜合算式,還能為混合運算的運算順序提供理論基礎。

又如五年級下冊第七單元的“解決問題的策略”是“轉化”,由圖形的轉化過渡到計算中的轉化;六年級下冊第三單元的“解決問題的策略”也是“轉化”,是對生活中實際問題的轉化,這又是轉化思想的“承前啟后”,讓轉化思想在學生頭腦中根深蒂固,并且不斷深入。因此,教師在備課時,應當進行系統化備課,把編者想要傳遞的教學價值發揮到極致,也讓學生能夠靈活運用解決問題的方法解決生活中的難題。

3.呈現多樣化的解題策略

不同的學生解同一道題目會有不同的解題策略,雖然有的解題思路繁瑣,有的解題思路簡單,但是這都是學生思考后的產物,教師可以嘗試將復雜的解題思路引到簡單的解題軌道上。因此,蘇教版的教材編者在編寫時注重學生的學情,貼近學生的學習起點,這樣的編排意圖在每個單元的“解決問題的策略”中都有所體現。比如五年級下冊第七單元“解決問題的策略”中的計算題“■+■+■+■”,教材先是呈現了學生馬上能想到的通分方法,再呈現通過把正方形看作單位“1”建立起算式和圖形之間的聯系。這樣,不同解題方法、不同思維水平的呈現,既尊重了學生的認知水平,又為學生“跳一跳摘到果子”提供了機會。

再如三年級上冊第五單元“解決問題的策略”中的例1,教材呈現了列表和列式計算兩種方法,還出示了解決這個問題的“中間問題”。這樣低起點、高跨步的教材編寫形式,遵循學生的認知發展規律,為學生的自主預習指明方向,為小組合作提供思路。

又如五年級上冊第七單元“解決問題的策略”中的例1,教材從學生最能想到的“擺一擺”入手,再呈現用列表法尋找面積最大的長方形,最后還把運用列舉策略的所有問題羅列出來,實現舉一反三的效果。更重要的是,教材這樣的編排體現了“重視過程和結果”的理念,讓學生能踏著巨人的肩膀找到適合自己的解題策略。

4.培養學生“說數學”的能力

數學語言一般可以分成口頭語言、書面語言和圖畫語言三種。有的學困生不能正確解題,關鍵原因就是不能把題目中的語言轉化為口頭語言或者圖畫語言。因此,教師在課堂上要引導學生把思考分析和解答過程用數學語言表達出來,培養學生“說數學”的能力。

“說數學”的結構化訓練在蘇教版教材中也有大量體現。比如三年級上冊第五單元“解決問題的策略”中的例2就為訓練學生“說數學”提供了模板。首先要讓學生用自己的語言說說從題目中知道的條件和問題,引導學生把題目中的書面語言轉變成圖畫語言;再建立條件和問題之間的聯系,提出“中間問題”;接著根據每一步的問題列式解答,最后驗算。

隨著年級的升高,題目難度的加強,教材“說數學”的側重點也有變化。比如六年級上冊第四單元“解決問題的策略”中的例1,教材編者就更加強調說題目中數量之間的關系和“你準備怎樣解決這個問題”,把書面語言轉變成圖畫語言,將抽象的文字轉變成具體的圖形,為學生解決問題提供了思路,也滲透了圖形的簡潔美。

教師長期堅持讓學生“說數學”,不僅能了解學困生的困難所在,還能讓學生的思維外顯,思維過程更加清晰。

綜上所述,教師在為蘇教版教材中“解決問題的策略”單元備課時,要認真研讀教材和教學參考書,理解編者的編寫意圖,以便更好地把編者的理念和思想傳遞給學生,讓學生學會解決生活中的實際問題,實現教材和學生的良好對接,更好地培養學生發現問題、提出問題、分析問題和解決問題的能力。

(責編 金 鈴)