氣象因素對馬鈴薯優質高產的影響

通許縣氣象局 安晉森 李樹偉 楊文立 陶勇

衛輝市氣象局 袁向春

通許縣氣象局 趙碧珂

氣象因素對馬鈴薯優質高產的影響

通許縣氣象局 安晉森 李樹偉 楊文立 陶勇

衛輝市氣象局 袁向春

通許縣氣象局 趙碧珂

通許縣是典型的農業縣,馬鈴薯常年種植面積0.8萬hm2,占河南省總種植面積的10%以上。氣象因素是影響馬鈴薯產量水平高低和品質優劣的重要因素。

通許縣的氣候特點是:四季分明,春暖干旱蒸發大,夏季濕熱雨集中,秋涼晴爽日照長,冬少雨雪氣干冷。這些特點對馬鈴薯的生長有何影響,存在哪些有利和不利的氣象因素,如何趨利避害,科學防災減災,合理利用當地氣候資源,保障馬鈴薯的高產、穩產、優質是值得深入研究的課題。因此,深入研究通許縣馬鈴薯生育期氣候特征,摸清氣候變化規律,進一步研究通許縣氣候因素對馬鈴薯生育的影響,對趨勢避害,加強科學決策,制定適宜、對路、配套的馬鈴薯高產栽培技術顯得尤為重要。

一、資料來源

資源來源為1965—2014年通許縣氣象觀測資料和2014—2015年馬鈴薯田間試驗觀測資料。

二、氣象因素對馬鈴薯生育的影響

(一)通許縣溫度對馬鈴薯生育的影響(見下表)

馬鈴薯是低溫耐寒的農作物,對溫度要求比較嚴格,不適宜太高的氣溫和地溫。當10 cm地溫穩定在5~7 ℃時,種薯的幼芽在土壤中就可以緩慢地萌發和伸長。在通許縣,2月下旬和3月上旬,10 cm平均地溫分別為5.1 ℃和6.7 ℃時,比較適宜種薯幼芽的萌發和伸長。當氣溫為13~18 ℃時,是馬鈴薯幼芽生長最理想的溫度。在通許縣,4月上旬,平均氣溫就已穩定通過13 ℃,比較適宜幼芽的生長。但此階段也是強寒潮天氣的頻發期,極端最低氣溫依然很低,部分年份甚至達到-1.3 ℃。因此,此時對于通許縣剛剛出苗的馬鈴薯幼苗來說,加強防凍工作顯得至關重要。4月上旬至5月上旬,是通許縣馬鈴薯莖葉生長的旺盛期,此時的平均氣溫為13.2~19.2 ℃,較適宜的溫度對全縣馬鈴薯苗期和發棵期的生長十分有利。5月中旬至6月中旬為通許縣馬鈴薯塊莖形成期,此時的溫度對塊莖形成和干物質積累影響很大,以16~18 ℃的地溫、18~21 ℃的氣溫,對塊莖的形成和增長最為有利。而此時,通許縣的平均氣溫在21 ℃以上,尤其是5月下旬至6月中旬的平均氣溫為23.0~26.2 ℃,平均最高溫度在29.1~32.1 ℃,10cm平均地溫在24.0~26.9 ℃,而夜間的平均最低溫度也在17 ℃以上,顯然偏高。如果氣溫超過21 ℃,馬鈴薯生長就會受到抑制,生長速度就會明顯下降;日平均氣溫超過24 ℃,塊莖生長就嚴重受到抑制;而夜溫偏高,也會影響莖塊體積和重量的增加。可見,馬鈴薯塊莖形成期氣溫偏高是制約通許縣馬鈴薯高產的一個重要的氣象因素。

(二)通許縣降水對馬鈴薯生育的影響

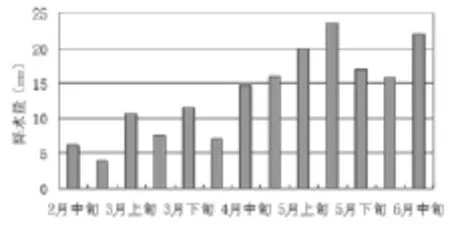

馬鈴薯是需水較多的農作物,水分在馬鈴薯生長過程中起著至關重要的作用。按3 000 kg/667 m2的產量計算,在整個生育期中(地表直接蒸發量除外),馬鈴薯耗水量為300~500 m3/667 m2。在通許縣馬鈴薯生長季內總降水量為170.0 mm,相當于增加了113 m3/667 m2的水,其中旬降水量≥5 mm的出現概率為32%~72%,旬降水量≥10 mm的出現概率為18%~54%,旬降水量≥25 mm的出現概率為2%~28%。可見,通許縣馬鈴薯生長季內降水偏少,并且旬降水量以5~10 mm為主,不能滿足馬鈴薯正常生長的需要。(圖1)

圖1 通許縣馬鈴薯生長季降水分布

幼苗期(出苗至初現蕾)因苗小、葉面積小、氣溫不高、蒸騰量小,所以需水量較少,此期需水量只占總需水量的10%左右。在通許縣,4月上中旬為馬鈴薯的幼苗期,此時的總降水量為21.8 mm,基本上可以滿足幼苗的生長需水。

發棵期(現蕾至初花)塊莖開始形成,地上部莖、葉片逐漸旺盛生長,根系伸長,蒸騰量加大,植株需要的水分和養分不斷增多,為增產打下基礎。如果水分供應不足,會造成馬鈴薯生長遲緩,塊莖數量減少,早期落蕾或花朵小,直接影響到馬鈴薯的產量。

通許縣馬鈴薯生長季基本氣候情況表

塊莖膨大期是需水量最多的時期,這時的需水量占總需水量的50%以上,是需水的最敏感時期,絕對不能缺水。而此時(5月上中旬)全縣的降雨量只有39.7 mm,不足馬鈴薯總需水量的9%,顯然不能滿足此期馬鈴薯生長的需要。

馬鈴薯在干物質積累期的需水量占總需水量的10%,而全縣的降雨量為32.9 mm,同時≥25 mm的降水概率只有16%~20%,對馬鈴薯的生長和干物質的積累比較有利。

(三)通許縣日照對馬鈴薯生育的影響

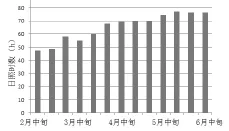

在通許縣,整個馬鈴薯生長季總日照時數為850.5 h,自3月下旬以后各旬日照時數均在67.6 h以上,其中5月下旬最多,為77.2 h。對于喜光的馬鈴薯來說,充足的光照條件十分有利于馬鈴薯的生長和發育。但是對于日照時間長短的要求,馬鈴薯植株在各生長期并不一樣。在發棵期喜歡長日照,在結薯期要求白天的光照強度要大,但光照時間要短一點,并最好有較長的夜間和較大的溫差,這樣有利于結薯和養分的積累,使塊莖個大,干物質多,產量高。從通許縣的日照分布來看,發棵期即4月下旬,全縣日平均日照時數為7.1 h,基本能夠滿足此時期馬鈴薯生長發育的需要。結薯期即5月中旬到6月上旬,全縣日平均日照時數為7.4~7.7 h,是整個發育期中光照強度最強的時段,比較有利于結薯和養分的積累。但此時期日照時間較長、晝長夜短、晝夜溫差逐漸變小,影響馬鈴薯干物質積累、塊莖增大和產量的提高(圖2)。

圖2 通許縣馬鈴薯生長季各旬日照時數分布

三、結論

通過以上分析發現,通許縣的氣候特點對馬鈴薯產量的影響是利大于弊。在馬鈴薯從種到收的各個時期,除馬鈴薯塊莖形成期氣溫偏高外,其他時段溫度基本適宜。馬鈴薯整個生長季內降水偏少,其中馬鈴薯幼苗期和干物質積累期降水適宜,基本能夠滿足馬鈴薯正常生長的需要;發棵期和塊莖膨大期降水明顯偏少,遠遠不能滿足馬鈴薯正常生長需要。整個馬鈴薯生長季光照充足,是通許縣馬鈴薯優質高產的有利氣象因素,但結薯期日照時間較長,晝長夜短,晝夜溫差較小,不利于馬鈴薯干物質積累、塊莖增大和產量的提高。因此,制約通許縣馬鈴薯優質高產的主要氣象因素:一是馬鈴薯塊莖形成期,溫度偏高,降水偏少,日照時間較長,晝長夜短,晝夜溫差較小,不利于馬鈴薯干物質積累、塊莖增大和產量的提高。二是在整個馬鈴薯發育期,除了播種期、幼苗期和干物質積累期外,其他各時期降水嚴重偏少,遠遠不能滿足馬鈴薯正常生長的需要。