重溫城市故事的上海“遺產(chǎn)”

駱曉昀

在一年前中央召開的城市工作會議中,建筑遺產(chǎn)被提高到了城市不可再生稀缺文化資源的高度

“建筑意味著每個人的家園,它不但真實地展現(xiàn)了過去的風采,而且它記錄了我們每個人靈魂深處的記憶和故事,城市應(yīng)該展示故事。”文化部黨組成員、故宮博物院院長單霽翔告訴《瞭望東方周刊》。

2016年10月,中國文物學會、中國建筑學會聯(lián)合公布了“首批中國20世紀建筑遺產(chǎn)”名錄,上海有13處建筑或建筑群入選。

建筑遺產(chǎn)承載著鮮活的文化

對上海而言,近代史是無法忽視的過往,那個時代給這座城市留下了諸多的建筑遺產(chǎn)。

中國文藝評論家協(xié)會副主席,上海市人民政府參事毛時安告訴《瞭望東方周刊》:“建筑是一個時代綜合的文化記憶。當社會處于一種大規(guī)模的更新中,文化記憶成為我們生存的一個極其重要的精神依賴。”

單霽翔早就意識到20世紀建筑遺產(chǎn)的重要性,他從2012年就屢次撰文呼吁保護重要的建筑。

2016年9月,“致敬百年建筑經(jīng)典:首屆中國20世紀建筑遺產(chǎn)項目發(fā)布暨中國20世紀建筑思想學術(shù)研討會”在故宮博物院寶蘊樓隆重召開。此次會議上,中國文物學會、中國建筑學會聯(lián)合發(fā)布了98項“首批中國20世紀建筑遺產(chǎn)”名錄。

從首批名單分析,其中北京入選的有34項,上海入選13項,南京、廈門、武漢、廣州也都有多處建筑入選。

單霽翔告訴本刊記者,文化遺產(chǎn)是有生命的,這個生命充滿了故事,而20世紀建筑遺產(chǎn)更是承載著鮮活的故事,隨著時間的流逝,故事成為歷史,歷史變?yōu)槲幕L久地留存在人們的心中。

在一年前中央召開的城市工作會議中,建筑遺產(chǎn)被提高到了城市不可再生稀缺文化資源的高度。

一名戰(zhàn)俘的輝煌事業(yè)

在13個上海入選的項目中,不僅包括上海外灘建筑群、上海國際飯店、中國共產(chǎn)黨第一次全國代表大會會址等,還包括了高校的建筑,如同濟大學文遠樓。

同濟大學副教授華霞虹告訴《瞭望東方周刊》:“從評選結(jié)果分析,每個時代都有代表性的建筑入選。”

這就是上海,一個由時代切片展現(xiàn)且連貫訴說的故事。

這個故事的開頭可以追述至700年前,而高潮始于上海開埠。

19世紀70年代至20世紀20年代,隨著國際資本主義平穩(wěn)發(fā)展,上海貿(mào)易結(jié)構(gòu)相應(yīng)變化,外資金融業(yè)迅速崛起,城市建筑開始了大規(guī)模更新。

正統(tǒng)建筑師的到來以及歐洲盛行的復古風潮等因素,導致殖民地式的建筑逐漸被正宗的歐洲新古典主義替代。

到了上世紀30年代后,現(xiàn)代裝飾藝術(shù)風格的建筑開始盛行,幾乎勢不可當?shù)赜绊懙搅松虾!U窃谀莻€時代,上海留下了諸多的建筑遺產(chǎn)。

而對于那個時代的上海建筑,有一位建筑師不得不提。

1918年,一個奧匈帝國的軍官,也是沙皇俄國的戰(zhàn)俘,從荒涼的西伯利亞戰(zhàn)俘營潛逃到哈爾濱,輾轉(zhuǎn)來到上海。他在這里依靠從小打下的基礎(chǔ),進入建筑設(shè)計行業(yè),并娶妻生子。在上海,這名匈牙利人不僅有了安身立命的家園,更成就了自己最輝煌的事業(yè)。

作為“回報”,他把一生中最寶貴的時光和最美妙的設(shè)計,統(tǒng)統(tǒng)留給了上海。他就是拉斯洛·鄔達克。

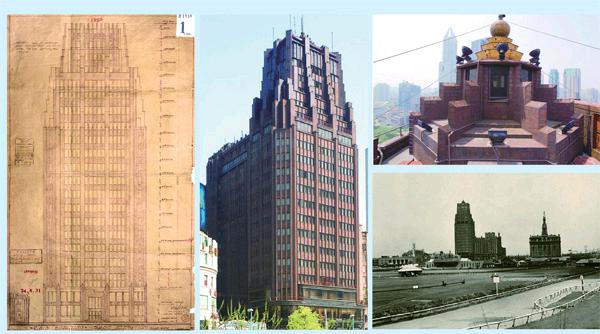

在鄔達克53個建成的建筑項目中,目前現(xiàn)存44個,其中有28個被列入各級文物保護單位。

上海國際飯店甚至是全國重點文物保護單位。國際飯店也是鄔達克一生中最重要、影響最大的作品之一。

激發(fā)貝聿銘建筑夢的那幢大樓

1934年建成的上海國際飯店有24層,是當時亞洲最高的建筑物,2006年被國務(wù)院正式列為全國重點文物保護單位。

這座高達83.8米的裝飾藝術(shù)派風格的摩天大樓,奠定了鄔達克在上海建筑史的地位。

華霞虹解釋了國際飯店誕生的背景,“由于鄔達克的流亡身份,其事務(wù)所的相關(guān)法律事務(wù)裁定并不由租界負責,而華人法庭的參與讓華人投資商更愿意與鄔進行合作,因為這讓他們覺得更有保障。同時,在這種尷尬的氛圍下,鄔達克也有心設(shè)計出超越上海租界建筑的作品”。

這座稱雄上海半個世紀的第一高樓,是一次大膽的探索和創(chuàng)造。借助當時的科技進步、戰(zhàn)后龐大的國際資金涌向房地產(chǎn)業(yè)以及業(yè)主經(jīng)濟實力的共生效應(yīng),國際飯店達到當時遠東高層建筑設(shè)計和施工的最高水平。

世界著名建筑大師貝聿銘在回憶童年時曾說過,最早激發(fā)他對建筑感興趣的是上海的國際飯店。建造國際飯店時,貝聿銘還是上海圣約翰大學一個17歲的學生。每逢周末,他都要去看節(jié)節(jié)拔高的國際飯店,他看得驚喜入迷,結(jié)果“看出”了一個當建筑師的美夢。

華霞虹告訴本刊記者,鄔達克是個很務(wù)實的設(shè)計師,他的設(shè)計特點就是沒有個人風格,而是緊跟國際潮流,設(shè)計出符合客戶需求的建筑。

“國際飯店幾何形豎線條與同時代紐約的一些建筑非常相似,而鄔達克在上海設(shè)計建筑時,經(jīng)常遠赴歐美學習取經(jīng)。”華霞虹說。

上海要做怎樣的歷史文化名城

中國科學院院士鄭時齡教授告訴《瞭望東方周刊》:“按照上海‘2040總規(guī),上海城市的性質(zhì)是要成為卓越的全球城市,包括國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運、科技創(chuàng)新的全球城市,也是一個文化大都市。”

他認為,這個文化大都市跟近代歷史文化遺產(chǎn)有一定的關(guān)系,“上海原本就是近代文化的中心”。

2016年恰好是上海被命名為國家歷史文化名城的三十周年。作為中國近代百年史當中一座非常特殊的城市,上海擁有著深厚的歷史底蘊和豐富的文化遺產(chǎn),尤其是從1843年開埠之后,不同的建筑風格引入了上海,不僅數(shù)量多,而且多為精品。

接受本刊采訪的專家們都認為,上海近現(xiàn)代建筑是這座城市面貌的重要組成部分,同時也體現(xiàn)了上海海納百川的文化,并承載著上海城市歷史人文變遷,彰顯了上海這座城市的氣質(zhì)。

本刊記者查詢資料發(fā)現(xiàn):上海現(xiàn)有全國重點文物保護單位29處;市級文物保護單位238處;區(qū)級文物保護單位458處。

此外,上海擁有1058處的優(yōu)秀近代建筑,而這些建筑正是上海的城市故事。

鄭時齡向本刊記者強調(diào),要把上海建成既有濃厚的歷史文化底蘊,又有鮮明時代特征,活力多元、新舊融合的國家歷史文化名城。

在他看來,歷史文化保護的目標有幾個方面:充分挖掘保護各類歷史文化資源;建立健全與上海國際文化大都市相匹配的城鄉(xiāng)歷史文化遺產(chǎn)保護體系;創(chuàng)新完善保護制度和機制,強化對城市遺產(chǎn)的整體性保護。

“我們不可能把整個城市全部變成新的,還得保護我們的歷史文化遺產(chǎn),保護城市的面貌。而且城市更新實際上是一種動態(tài)的更新,不僅有物質(zhì)性的更新,也有非物質(zhì)性的更新。最重要的,是我們的思想跟生活方式,以及城市管理模式的更新。”鄭時齡說。