陳丹燕:在旅行中閱讀和寫作

陳莉莉

她在不同國家得到豐富的認知,再重新觀察自己的國家以及生長地

當中國成為越來越多他國作家的書寫主體時,他國不同歷史、文化及其鮮活的當下,也正在被中國作家從各種角度書寫。

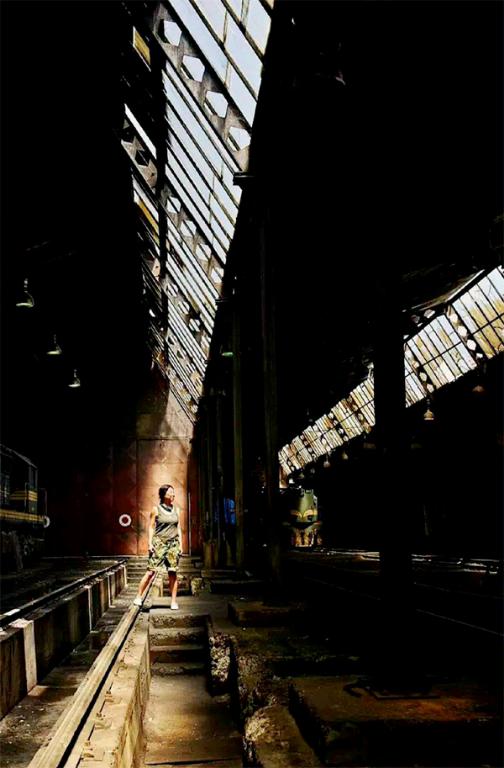

陳丹燕是其中一個書寫者。背包旅行26年,她在不同國家得到豐富的認知,再重新觀察自己的國家以及生長地。如蜜蜂采花、產蜜一樣,她將旅行見聞和思索形成文字,向人們展示一個作家眼中的“世界”。

作為中國作家中最早的背包客,1990年,陳丹燕走進日本,1992年走進德國慕尼黑,由此打開歐洲旅行的大門。

因為對塞爾維亞的書寫,2016年11月,陳丹燕被塞爾維亞國家旅游局任命為塞爾維亞旅游形象大使,這是這個國家歷史上第一個旅游形象代言人,也是中國作家跨國成為形象代言人的首例。同時,塞爾維亞國家宣布2017年成為對中國游客免簽元年。

“上世紀90年代初,因為少見中國人在世界上旅行,中國游客剛到歐洲旅行,常常被人認為是日本游客。現今,中國游客如果不是世界游客輸出第一名,我也不會得到這樣的榮譽。說到底,這是一個文化推廣的工作。”陳丹燕對《瞭望東方周刊》說。

發現地理閱讀的可能性

一個國家的形象代言人,不是高人氣的娛樂明星,而是一個作家,陳丹燕說,“這是我經歷過的對一個作家最甜蜜的肯定,我也成為塞爾維亞最古老的出版社的一個作者。”

那家出版社的總編輯與陳丹燕第一次見面,緣于陳丹燕在塞爾維亞一家書店的咨詢——她需要一些歷史性問題的解答,那位總編輯被書店工作人員作為救火人員請過來,還送給陳丹燕一本塞爾維亞語版的《毛主席語錄》。

而陳丹燕之所以走進塞爾維亞,是因為米洛拉德·帕維奇(以下簡稱“帕維奇”)的小說《哈扎爾辭典》。帕維奇是塞爾維亞著名作家、詩人和歷史學家,他的一生,經歷了南斯拉夫從王國到社會主義共和國、再解體的全過程。

《哈扎爾辭典》被公認為是一部奇書,這部小說內容紛繁復雜,古代與現代、幻想與實現、夢與非夢盤根錯節地纏繞在一起,撲朔迷離地描述了哈扎爾這個民族在中世紀突然從世界上消失之謎。

《哈扎爾辭典》在中國的有效閱讀率并不高,但是在很多讀者眼中它有著不一樣的地位。陳丹燕把它納入自己的閱讀書單內,并且因為閱讀而去了作者生活的地方。

陳丹燕去塞爾維亞時,帕維奇已經過世,作家夫人出面接待。作家夫人說小說的構思是作家在自己床上完成的,陳丹燕就問,“能不能讓我在他的床上睡一下?”作家夫人答應了,還指給她看帕維奇當年是睡在大床的哪一側。

陳丹燕在他誕生奇思妙想的床一側躺下,“當時我覺得睡不著,但過會兒就睡著了,在眾聲喧嘩當中。”

如果不是《哈扎爾辭典》,或許陳丹燕一輩子都會認為塞爾維亞是一個炮火連天的國家。但是帶著書行走在這片土地上,她發現了它的獨特性,“那里的咖啡20年一個價,人們唱著披頭士、開反戰音樂會,跳著舞喝著酒來應對未知的明天——他們對待生活的態度是堅強的,也是享樂的。”

在此之前,因為《尤利西斯》,陳丹燕還多次去了都柏林。陳丹燕讀《尤利西斯》讀了很多年,一直沒有讀完,總是被打斷,恰是在它的出生地,才全部讀完。

1990年是陳丹燕啟動出國旅行的元年。第一站是日本,當時她的書第一次被翻譯到日本,陳丹燕去做新書宣傳。“那時正值櫻花季,所以我工作結束后去了長崎,看喬喬桑唱《晴朗的一天》的港口。”

在日本時,她得到了去德國慕尼黑訪學三個月的機會。作為造訪的第一個歐洲城市,德國慕尼黑向陳丹燕打開了歐洲之旅的大門。歐洲也成為陳丹燕最熟的旅行地,她認為那是她的“精神故鄉”。

26年間,她一共去了14次德國、4次奧地利、4次愛爾蘭、3次英國、4次塞爾維亞、5次意大利。陳丹燕筆下的歐洲,也構成了她20多年來的“旅行文學書系”。

陳丹燕“偏愛那些歷史復雜、人文深厚之處,比如塞爾維亞、愛爾蘭和土耳其。有些地方太過十全十美,反而乏味”。

在旅行中,陳丹燕“發現了地理閱讀的可能性”。

埋下寫作的種子

在塞爾維亞的旅行,讓她寫出了《捕夢之鄉——〈哈扎爾辭典〉地理閱讀》一書,并被塞爾維亞最古老的出版社翻譯為塞爾維亞語。

因為閱讀而旅行,繼而誕生新的寫作計劃,這是陳丹燕旅行寫作的方式。

歐洲旅行對陳丹燕的文字世界構建來說意義重大。旅行歸來后,她開始像個外來的旅行者那樣觀察自己生長的城市。“如果沒有歐洲旅行,我就不會寫上海系列。上海系列三本書、外灘系列三本書,現在想起來,這個種子全是在1992年赴歐旅行時種下的。”

陳丹燕的旅費來自版稅、獎金以及演講。為旅行,她寫下去,為寫下去,繼續旅行。“在朗讀會和新書發布會后,用在當地得到的版稅旅行,用光后回家。”

旅途中,很多地方會讓陳丹燕想到上海;旅行結束后,上海又有很多地方會讓她回想起旅途中的景象。

而在寫作中,她帶有責任感,試圖厘清“虛構與非虛構寫作的邊界”,認為不同的寫作需要配以不同“技巧和手法”。

她的這種意識來源于年輕時當記者、編輯的經歷。1982年,陳丹燕大學畢業后被分配到《兒童時代》雜志社,她的實習指導老師是王安憶。每篇稿件要署名“本刊記者”,讓她在寫作時有一種嚴謹的態度。

“作為作家,其實寫什么國家為背景的故事并不重要,如何寫好才重要。”她說。

現在的陳丹燕,“眼中和心中的世界是大同的,人性在不同的背景下展現出了相同的面貌——對愛的追求與計較。”這是她旅行、寫作多年對世界的看法。

看見拿下,轉身放下

在很多人眼中,這個東方女人一路都是一個人,看起來文文靜靜,但又好像總有力量勇往直前。偶爾在與人同行時,她也在尋找獨處的時刻。

怎么處理與旅行中遇見的人的關系?陳丹燕說,“千里萬里之外,偶然認識,就會長長久久。不見面幾年也不通信,見面了什么都可以講,看到了拿起來,轉身就放下。”

陳丹燕喜歡旅途中與世界的這種關系,也喜歡這種處理人與人關系的方式。這也讓陳丹燕的旅行文字既細膩又灑脫,也有一種疏離感。

“每一段路、每一個人都在幫我擴大夢想的邊界。”1958年出生的陳丹燕認為她現在比年輕時更相信世界,對世界更充滿了好奇。

陳丹燕在自己的微博上經常與讀者互動,有人摘錄她的文字,認為寫得“棒極了”,她會謝謝對方,并要給她再寄別的書。

有年輕女孩參加她的讀書活動后,在微博上發出感慨,“她快60歲了,可她像一個清新的高中女生。皺紋和白發奈何不了這樣的心靈。”

如今的陳丹燕不僅在精神層面能夠自給自足,還能夠給他人輸送營養,她坦言,自己在年輕的時候并不具備這樣的能力,而長年旅行給予了她充足的人生積淀。

要有更多的內心生活

陳丹燕說,自己30歲時才第一次走出國門,實現“看世界”的夢想,而這一代的孩子既想去看世界,也擁有了更為成熟的家庭與外部條件。他們在行動上更為自由灑脫。

陳丹燕的女兒陳太陽1988年出生,她從美國羅德島設計學院畢業后成為蘋果公司的年輕設計師。陳太陽十幾歲就主動申請去國外讀書,她和陳丹燕偶爾會在同一個國家相遇,但“各玩各的”。

在異國,陳丹燕目睹中國從沒有一張出國旅游簽證,到成為游客輸出國的第一名。

上世紀90年代初,陳丹燕剛剛開始旅行時,去歐洲的中國游客還很少,人們對陳丹燕很好奇,同時會格外照顧。她問路時會得到無數幫助。因為外界的好奇,她也很容易找到朋友,“參觀博物館和教堂,都會被格外款待。”

但是近些年開始有了變化。“現在中國大陸游客展現給世界的是無窮的強大購買力,好像上世紀70年代的日本人和臺灣人那樣,所以人們開始將中國大陸游客稱為‘會行走的錢包。世界需要中國游客,但不愛他們了,真的很可惜。我希望同胞能開放心胸,了解多元世界的文化,更注重心靈。”

與此同時,旅行對于所有人來說也越來越容易,傳播渠道的多元化,更讓人有“不在遠方,似在遠方”的感覺。隨之而來的是旅行文字、旅行資訊也越來越多。

對于陳丹燕來說,“這是一個新時代。但是,更多的資訊并不代表有更多的內心生活。”

陳丹燕說,中國在古代是個有深厚旅行文學傳統的國家,但在后來這一傳統漸漸湮滅。相比之下,英國在400年來漸漸發展了品質純正的旅行文學,始終擁有高質量的讀者群體。

正因如此,“我希望自己成為優秀的旅行文學作家,而不是旅行資訊讀物作者,比如我不希望自己成為孤星旅行書的作者。”