基于循環經濟的產業集群生態化模式研究

王兆君+李寧+李俊杰

[摘 要]產業集群作為一種新的經濟發展模式,在帶動我國經濟飛速發展的同時,也造成了嚴峻的環境問題。環境問題迫使產業集群尋找一條新的生態化轉型升級道路。將循環經濟的發展模式嵌入產業集群的發展中,對產業集群的生態化具有重要的理論與現實意義。循環經濟與產業集群存在地理位置集中、循環鏈網和外部性方面的耦合共生性,因此基于循環經濟的產業集群可以建立基于核心企業生態化擴散的產業集群內的生態化模式以及基于產業鏈條延伸的產業集群間的生態化模式,并從政府引導、合法機制建設、生態化平臺構建三個方面給予產業集群生態化發展的政策配套與保障。

[關鍵詞]產業集群;循環經濟;生態化模式;政策

[中圖分類號]F062.9 [文獻標識碼]A [文章編號]1671-8372(2016)04-0021-04

產業集群作為一種新的產業發展模式,在增強區域競爭力方面起著舉足輕重的作用。然而,產業集群雖為區域經濟發展作出了巨大貢獻,但也面臨著巨大的考驗。我國的產業集群在發展時很少考慮當地資源環境的承載能力,它們大多采用“資源-產品-廢物”的傳統經濟發展模式,這種發展模式為經濟帶來的高產出是以資源高消耗、環境高污染為代價的,這在很大程度上制約了集群的發展和當地經濟水平的提高。另外,傳統產業集群內部企業間的共生理念較差,競爭效益往往大于協同效益,再加上產業鏈比較單一,因而集群生態系統較為脆弱。這些問題已經嚴重影響到產業集群的動態演進和可持續發展[1]。因此,為了提高資源利用效率、改善人類的生存環境,產業集群必須轉變經濟發展方式,走生態化道路,以保證產業集群的轉型升級與可持續發展。

一、循環經濟與產業集群的耦合

循環經濟作為一種生態經濟,是產業集群生態化發展的重要手段,主要原因在于循環經濟與產業集群在一定程度上可以耦合共生[2]。具體表現如下:

一是兩者都有地理位置上集中的趨勢。相對來說,單個企業實施循環經濟會花費巨大的成本,而多個企業聯合實施的費用將會大大低于企業單獨實施的總費用。因此,通過設施共享、資源共用的形式能夠有效降低單個企業的投資,但是這需要共享資源的企業在地理位置上相對集中。產業集群中的企業具有地理位置上集中的特點,所以兩者結合,可有效降低副產品或廢棄物的運輸成本,進而降低交易費用,提高集群企業間的協同效應。

二是兩者都需要形成產業鏈網。循環經濟的發展關鍵在于,基于產業鏈的擴散效應和傳導機制,當產業鏈上的某個企業率先掌握清潔生產或替代技術后,新技術便會通過產業鏈誘發上下游企業進行技術研發,再層層傳導至整個產業鏈。因為循環經濟發展對物質能量具有梯級利用要求,而產業集群中不同鏈級上的企業對于物質能量的需求有所不同,其鏈式效應也正好滿足了循環經濟對物質能量的要求,所以兩者結合,能夠很好地解決生產中的副產品或廢棄物問題,從而減少資源浪費,降低環境污染。

三是兩者都具有外部經濟性。循環經濟要求利用更少的資源和更低的環境代價來生產滿足人們需要的產品。它將經營目標從單一產品過渡到社會服務,即既謀求產品的整體功能,又謀求資源環境的和諧度以及社會公眾的滿意度,實現了外部經濟。同樣的,產業集群的規模效應增強了談判、議價能力,節約了運輸成本,加大了資源信息共享,在提高企業競爭力的同時,提高了集群整體競爭力,提升了區域形象,具有顯著的外部經濟性。

綜上所述,產業集群網絡能夠為循環經濟中物質能量的梯級利用提供良好的渠道,同時能夠提升資源共享程度,降低交易費用;而循環經濟在產業集群中的實施能夠降低環境污染,優化資源配置[3]。兩者結合對彼此優勢的發揮具有促進作用,這對于產業集群生態化的發展具有重要意義。

二、基于循環經濟的產業集群生態化模式

利用循環經濟的發展模式推動產業集群的生態化,除了要強化二者有機融合的理念之外,還要探討基于循環經濟的產業集群生態化發展模式。本文提出的產業集群生態化是以產業集群為載體,以循環經濟為手段,在外界環境的刺激下,通過源于核心企業的生態化拉動關聯產業乃至整個集群實現生態化[4]。

(一)產業集群內部的生態化模式

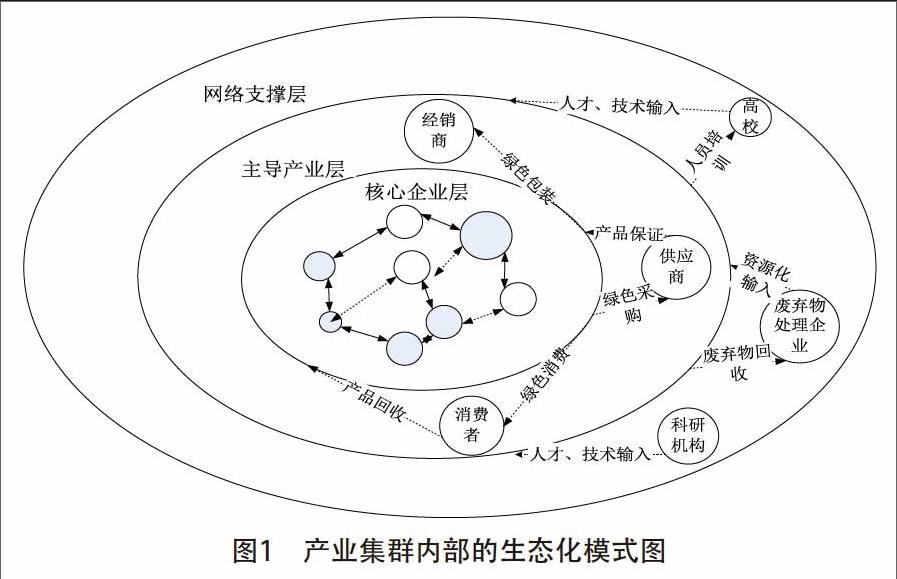

產業集群內部的生態化模式有三個層級:一是核心企業層面的生態化,二是主導產業層面的生態化,三是網絡支撐層面的生態化[5](見圖1)。

核心企業在市場機制和政策法規的驅動下,會率先利用循環經濟在企業內部推進生態化生產,具體行為包括產品綠色設計、能源梯級利用、不合格產品的再加工、副產品及廢棄物的再資源化及無害化處理等。隨著核心企業生態化進程的加快,周邊企業勢必會受到影響。在縱向上,與核心企業處于同一產業鏈條上的企業會以核心企業為中心,從原材料采購、生產、分銷等環節實行生態化生產,如生產環保節能原料、使用簡易包裝等;在橫向上,競爭企業會以核心企業為標桿,進行綠色設計,研發清潔生產技術,實現生態化生產。這就形成了產業集群生態化中的核心企業層。

由于產業集群網絡中企業的密切相關性,隨著集群企業自身生態化的逐步深入,其影響會逐漸蔓延到關聯企業。首先,消費者在選擇產品時,會優先選擇環保節能的產品,這在一定程度上為企業生態化生產提出了新的要求;其次,企業為了自身生態化建設的進一步發展,在選擇供應商或經銷商時,勢必會設定生態準入規定,使供應商、核心企業、分銷商之間形成生態企業聯盟,從而生成產業集群生態化循環中的主導產業層;再次,由于集群中企業的相對集中,加上自身消化副產物或廢棄物的能力有限,在進行生態化發展時,核心企業層和主導產業層會產生大量廢棄物堆積,從而帶動了產業集群中廢棄物專業處理企業的崛起,這些企業不僅承擔了產業集群中廢棄物無害化、再資源化處理的責任,還為部分企業廢舊產品再加工利用提供了原料;最后,循環經濟在產業集群中的開展,離不開技術以及人才的支持,高校或科研機構在其中起到了很大的作用,它們源源不斷地為集群生態化建設輸入技術及人才。這些共同構成了產業集群生態化中的網絡支撐層。

在產業集群生態化的三類層面中,核心企業層及主導產業層的生態化對集群生態化的影響是最大的。這些不同層次中的企業相互內嵌、耦合,使不同產業集群從不同的角度開展循環經濟,進而突破主導產業的限制,推動集群內外部的生態化發展。

(二)產業集群間的生態化模式

由于其擴散效應,產業集群的生態化必然會使三大產業中的企業發生緊密的聯系,這樣,就會形成以生態化產業集群為核心,三大產業經濟實體相互作用、共同發展的產業集群生態化局面。

農業作為第一產業,在我國經濟發展中占據重要位置。種植業作為基礎農業,規模大多不大,種類劃分相對集中。為了節約成本,農戶會主動采取周圍可有效利用的原料來發展農業,形成循環,以實現交易的內部化,這種最基本的生態化模式有效解決了集群中廢棄物的處理問題。工業是我國的支柱產業,在區域經濟增長中發揮著重要作用,工業產業集群是實行生態化、發展循環經濟的主體,它對新技術、新材料、節能環保的要求最高,生態化在工業產業集群中的應用能有效地減少資源使用,提高資源的利用效率。第三產業是未來發展的主要方向,主要包括低資源消耗、低環境污染的信息業、服務業、文化產業等,生態化的發展有利于其副產物的相互交換以及廢舊產品的再次回收利用。

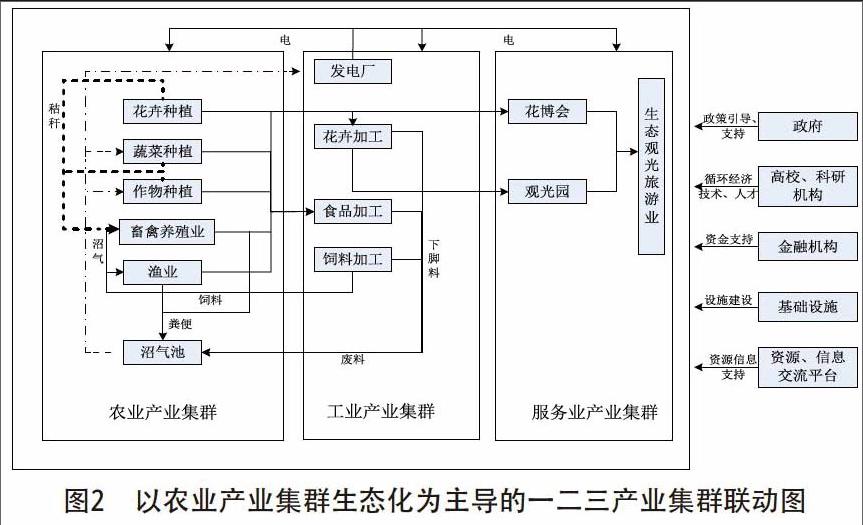

產業集群生態化在實際發展過程中往往會跨越集群邊界,在多個產業集群中產生影響。圖2是以農業產業集群生態化延伸出的三產業集群聯動的簡單示意圖。

在圖2中,主導產業集群是農業產業集群,在該產業集群中,有細分的種植業、養殖業。種植業包括花卉產業、蔬菜產業、農作物產業;養殖業包括畜禽養殖業及漁業。種植業產生的秸稈可以作為養殖業的養料,養殖業產生的動物糞便等既可以用作種植業的肥料,也可以用作沼氣池生產沼氣的原料,沼氣池產生的沼氣可以當作生產生活的能源。這種物質循環構成了整個農業產業集群的生態化。由于產業集群生態化的擴散,種植業及養殖業中的糧、菜、畜、禽等可以用作食品進一步深加工,加工產生的下腳料可以作為工業產業集群產生的廢料輸入農業產業集群的沼氣池。這樣農業產業集群及工業產業集群便通過循環聯系了起來。農業產業集群中的花卉產業及蔬菜產業通過適當建設可以發展成為服務業中的生態觀光產業集群,這樣農業產業集群與服務業產業集群又聯系了起來。這種上農下漁、工農服務業復合的生態化模式對于副產物的綜合利用、集群整體效益的提升具有重要意義。產業集群生態化發展到一定階段,便會形成無廢、高效的循環經濟聯合體,致使一二三產業在產業集群中聯動發展,這就達到了產業集群生態化的最終目的。

三、產業集群生態化模式實施的保障政策

在實踐中,產業集群生態化既要結合地區特點采取適合集群發展的生態化模式,又要制定有利于推進產業集群生態化順利進行的配套政策。本文從政府引導、合法機制建設、生態化平臺構建三個方面闡述推進產業集群生態化模式實施的配套政策的制訂。

(一)基于集群發展階段的政府引導

目前,我國多數產業集群處于“粗放型”生產階段,“集而不群”的現象較為明顯,生態化建設較難展開。因此,政府要進行適時的“補位”和“歸位”。在產業集群生態化的開始階段,要通過投融資體制改革和稅收優惠政策吸引核心企業進行生態化建設,并對產業集群中的生態化項目,尤其是企業生態化項目進行資金扶持、技術引進、人員培訓等,以逐步形成“政府引導、企業參與”的產業集群生態化機制[6]。在產業集群生態化的成長階段,要注意將重點從核心企業逐步過渡到主導產業,進而對已存在的傳統產業集群進行“補鏈”,引進相關企業入駐,以促進集群副產物的吸收,不斷降低產業集群生態化風險,引導其合理發展。在產業集群生態化的成熟階段,政府要不斷完善產業集群的基礎設施建設,包括水、電、物資采集,垃圾處理等。同時要引導高校、科研機構參與產業集群的生態化,開發循環經濟技術,共同打造一個集技術、人才、信息共存的生態集聚體,推動產業集群生態化的有效發展,并在集群生態化建設步入正軌后逐漸退出,由市場來自動調節其發展。

(二)建立合法化機制

合法機制會迫使組織采納外部環境中具有合法性的行為方式,其最終結果是通過模仿或學習,使環境中的組織采取了相似或一致的做法。產業集群生態化合法機制的制定可以使生態化成為一種發展理念或模式,進而使產業集群中的主體形成自發的生態化發展模式。為此,一方面要完善環保法規,設立行業標準,制定系統的企業綠色評價體系,采用綠色GDP對企業的生產情況進行評價,以優化資源配置,保護環境[7]。另一方面,要設立環保稅,按照廢棄物排放量的范圍劃定不同稅率,對污染嚴重的企業采取高稅率,征得的環保費用于對環保企業的獎勵或對環境污染的治理。這樣,不僅消除了環保的負外部性,也促進了經濟結構的調整。合法機制能使產業集群中的企業在外界的壓力下,主動采取生態化發展方式,促進產業集群生態化的順利進行[8]。

(三)構建生態化平臺

要使生態化在產業集群中順利進行,還要建立保障生態化持續進行的生態化平臺。首先,要建立資源信息共享平臺,以了解集群企業副產物的種類和數量,使集群生態化中的“補鏈”得到切實應用,節省交易費用,減少浪費;其次,要完善網絡支撐層面的廢棄物回收利用平臺,改善廢棄物的分類拆解以及再資源化的處理體系,提高資源的使用效率;最后,要建立循環技術交流平臺,促進集群內部關于清潔能源生產、高效資源利用、節能減排等生態經濟核心技術的創新與應用。

四、結論

產業集群生態化的發展在最近幾年里受到了越來越多的關注,循環經濟的介入為產業集群的生態化建設提供了重要的理論依據。本文構建的基于核心企業生態化擴散的產業集群內的生態化模式和基于產業鏈條延伸的產業集群間的生態化模式為產業集群生態化的發展指明了方向。但是由于不同類型產業集群的特點不同,其生態化的具體問題也會千差萬別,今后的研究應該以具體的產業集群類型為研究對象,深入剖析產業集群生態化的具體要素,這樣才能使研究成果更具指導意義。

[參考文獻]

王帆.循環經濟理念下產業集群可持續發展研究[D].杭州:浙江工業大學,2012.

林則夫,劉一博.循環經濟與產業集群關系的理論與實證分析[J]. 北方經貿,2013(9):12- 13.

趙云君.基于循環經濟模式的產業集群生態化轉型研究[J].經濟縱橫,2012(2):58-61.

吳荻.區域產業生態化的發展模式研究[J].學習和實踐,2012(10):28-33.

翁智剛.產業集群理論模型與實證研究[M].成都:西南財經大學出版社,2011.

張秀林.哈爾濱市產業生態化與政府治理[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2007.

胡孝全.產業生態與產業集群生態化發展策略研究[J].天津商業大學學報,2011(1):28-32,

陸輝,趙敏.產業生態觀視域下產業集群生態化對策探討[J].科技管理研究,2013(7):189-194.

[責任編輯 王艷芳]