慕課在中國大學的發展現狀及其改進趨向

張子伊,宋淑鴻

(南京林業大學經濟管理學院,江蘇 南京 210037)

?

慕課在中國大學的發展現狀及其改進趨向

張子伊,宋淑鴻

(南京林業大學經濟管理學院,江蘇 南京 210037)

慕課自2013年進入中國以來已走入大學課堂,成為大學生學習的一種新方式。本文基于對南京地區數十所高校的問卷調查,采用交叉分析、描述分析的方法對慕課在高校的發展現狀進行分析研究,在此基礎上從受眾群、授課群、社會三個角度提出了慕課在推廣中的改進方向。

慕課 中國大學 發展現狀 改進趨向

一、引言

MOOC(massive online open courses)這一術語最先由加拿大愛德華王子島大學Dave Cormier 與國家人文教育技術應用研究院高級研究員 Bryan Alexander在2008年聯合提出來的,由中國學者焦建利最先音譯為“慕課”[1]。而后,陸續與各國的頂尖大學設立網絡學習平臺,通過與Coursera、Udacity、edX三大課程提供商的合作,在網上提供免費課程,自2012年起慕課進入大規模發展階段。

2013 年“慕課”正式進入中國,學者焦建利最先開始對慕課的研究,而后國內學者開始逐漸關注這一新興的教學方式,由此對慕課展開的研究主要分為以下幾個方向:第一,研究慕課的產生及其在東西方走向成熟的發展過程([英]斯蒂芬·哈格德,2014;江波、王奕俊,2014),同時指出,發展中亟待解決的課程完成率和認證等方面的問題[2],以及中國在發展浪潮中要更新教育觀念,在“慕課”浪潮中有所作為[3]。第二,研究慕課的引進對國內高校教育改革的影響(李斐、黃明東,2014)和推進歷程以及對圖書館等傳統資源利用的挑戰(葉艷鳴,2014),表明慕課這把雙刃劍在推進高校和圖書館改革的同時更多的是主導科學建設和發展[4]。第三,慕課具體應用到某一學科中時的障礙(霍紅、劉妍,2014),說明慕課并不是萬能的,需要我們理性對待,同時要依托慕課課程進行改革,爭取達到雙贏[5]。

二、MOOC進入高校的背景

傳統的大學教育以紙質圖書和教師口授為主的教授方式,使學生長期處于被動接受知識的狀態,個人創新能力受到限制,對課程體系的了解也處于一知半解的半吊子工程狀態。隨著互聯網時代的到來,大學的規模邊界開始模糊,傳統概念中的大學規模逐漸擴大,相應的職能也在擴展。同時,中國教育在改革過程中也開始向許多高等教育發達的國家學習,實施教育輸出戰略,采取授權辦學、海外分校、承認學分等方式實現教育資源共享,但是這樣的機會基于自身的成績與家庭消費基礎,使許多家庭經濟能力有限且成績不突出的學生望而卻步。

慕課在進入中國后,將教學的主體由教師轉向學生,并為使用者提供了足不出戶便能獲取國外教育資源的便利條件,這不僅彌補了傳統教育的局限性,而且讓學生找到了個人學習的新出路。

三、慕課在高校傳播的現狀

(一)慕課在中國大學傳播中存在的不足

1.不完全的慕課概念輸入。調研得知,54.29%的學生表示曾進行過網絡課程學習,但只有42.86%的學生表示知道慕課這個名詞的存在,兩個數據間11.43%的差距表明,慕課雖已進入大學但只是承襲了這一知識傳播的方式,并未將慕課這一大型網絡開放式課程概念傳達到試用者,可以說是不完全的中國化。

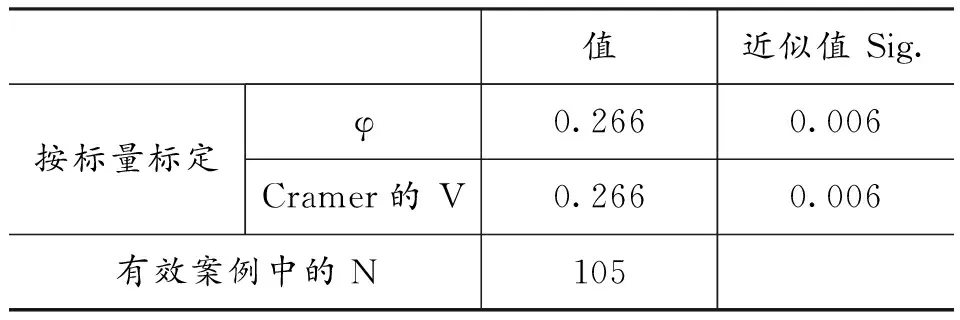

2. 尚未引起高校的足夠重視。對已進行過網絡在線學習的部分學生以及認為是否有必要在高校建設MOOC課程的學生進行交叉分析,通過變量關系緊密度檢驗得出的φ值和V值均為0.266,大于0.1(詳見表1),表明是否參與過網絡在線學習和在高校建設MOOC課程開展在線教育是否有必要兩個變量之間有一定的緊密度;對這兩個變量的卡方檢驗結果Sig.數值為0.006,小于0.05(詳見表2),表明是否參與過網絡在線學習對在高校建設MOOC課程開展在線教育的觀點選擇有顯著差異。結果顯示,接觸過慕課學習模式的多數學生對慕課課程表示認可,可見將慕課引入高校不僅僅是一種趨勢,更是順應學生學習方式的一種需求。

表1 對稱度量

表2 卡方檢驗

注:a. 0單元格 (.0%) 的期望計數少于5,最小期望計數為13.71。b. 只有一個2×2表計算。

3.學生還不適應慕課這種教學方式。盡管在慕課“遍地開花”的今天,學校順應多數學生的需求引入了慕課,但是如何將慕課融入日常學習卻是一個難題。根據調查結果顯示,學生對于將慕課引入日常課程中的態度是,30.29%的學生主張課程教育采用線上教育,其余仍采用傳統的課堂教學模式,表明多數學生還是習慣于傳統的教師授課模式。同時,在學校可能引入的多種教學模式中,高達半數的學生認可翻轉課堂——學生課前觀看教學視頻學習新知識,教師在課上引導學生對問題進行協作探究,以達到知識的遷移和內化[6]。

(二)將慕課引入傳統課程的價值

盡管慕課現有的使用率不高,學生固有的思維弊端難以完全接納慕課替代傳統上課模式,但是根據調查顯示,將慕課引入傳統課程的價值確實受到了多數學生的認可。

1.碎片化課程提高學習效率。慕課并不是某幾所大學的簡單附庸,而是通過與Coursera、edX、udacity等獨立的、專業的課程交易平臺與大學聯手打造一個集合式課程獲取平臺。據調查得知,高校學生愿意嘗試慕課這種新的學習方式,主要是認可慕課采用在線視頻聽課的方式,將原來集中的上課模式分散化,更利于集中精力消化吸收新知識。同時,彌補課堂時間長、易產生倦怠心理的不足,以在課上跟上教師的思路,便于及時消化吸收新知識。

2.打破現有資源的封閉狀態。在傳統觀念中大學是高等教育唯一的提供場所,并且受眾基本上局限于學生,慕課的出現與發展引發傳統教育的變革。對學生而言,知識的不斷更新和各個學校不同的特長專業決定了他們無法獲取最先進的教學資源,慕課的存在恰是通過資源共享打破高校的圍墻,消除傳統教學封閉的弊端,讓學生接觸各校的優秀課程,獲得更多學習機會。

3.學習時間自主決定。目前,許多在讀大學生除了參加基本的課堂學習外,多數還參加了學校的相關社團以及個人的校外活動,相對于定時、定點的傳統上課模式,更傾向于可以自由支配時間的慕課學習。慕課的課程模式更能滿足對個人學習空間的滿足,也真正實現了獨立學習的目的。且由于慕課通過網絡傳播,基于當下學生對智能手機、平板電腦的熱衷程度,慕課既能滿足學習的目的,又不會限制學習的時間與地域,恰好迎合了學生習慣性獲取資源的方式,將學習變得觸手可及,而不只是傳統意義上的課堂學習。

四、高校慕課的改進趨向

慕課自開辦以來,Coursera、Udacity、edX猶如三駕馬車[7],把名校的課程視頻帶入眾人視野。盡管慕課課程屬于“三名”課程——名校、名師、名課[8],但在使用中也逐漸暴露出慕課尚未普遍深入到中國高校以及大眾學習方式中等問題。基于此,應進行多方位的改革。

(一)受眾群角度

1.革新傳統的學習方式。慕課受眾群體中學生是主力軍,慕課確實能夠滿足個性化需求,但是當下的中國大學生多數仍舊習慣于傳統的教師口授教育模式,認為這種方式可以及時與教師進行必要的眼神交流,更有利于教師及時改進自身的授課方式和講述的難易程度。但是,在有限的課堂時間內傳授的知識必定是有限的,學生更應該學會自主學習,根據個人的興趣與學習需求利用慕課進行強化訓練,不僅使慕課做到知識的傳播,還能實現學習方式的轉變,改變中國大學生在應試教育下填鴨式的學習方式,學會通過自我強化訓練培養創新能力,這是課堂學習難以提供的。而慕課的實施更有利于學生提高自身修養,自己掌握主動權,制定個性化的學習模式,提高學生的自主發展能力。

2.合理收費,調動學生學習積極性。在慕課替代傳統上課模式的過程中,學生對于慕課的收費也存在一定的心里芥蒂。當前教育制度下一節課的成本只需幾十元,但是慕課的加入使成本翻倍。而且在北京、上海等高校集中地,學生可以利用地域優勢集中享有優秀的教育資源,使慕課具有很強的可替代性。然而,對于許多偏遠城市,往往一個城市只有一兩所學校,甚至整個省內的學校數量也屈指可數,對于這部分學生而言要想獲得先進的教育資源,慕課無疑是一個很好的選擇,但礙于多數學生尚未經濟獨立,如果慕課對課程學習收取費用,意味著多一筆學習成本的開銷。因而學生主張,若學生參加學校設置的慕課課程學習收費,應該從學校學費中收取,個人不應該再繳費。此外,即便是高校集中的大城市,也不意味著所擁有的教育資源是最優的。許多研究領域發源于國外,在這種情況下,利用慕課享有國外高校的課程資源能幫助學生獲取源頭知識,而不只限于國內后期演進的不成熟的知識。在獲取最新資源的情況下,學生愿意付出部分資費作為獲取最新資源的代價,然而過高的費用也讓學生只能選擇性地學習部分課程,應對這類學生想學但是資源不足的硬性限制則需要相關學校及政府提供相應的扶持政策。知識有價,學習的意愿無價,在學生思維和能力達到高峰的大學時期,學校和政府應責無旁貸地在資源獲取架構的建設上出一把力。

(二)授課群角度

面對慕課撲面而來的態勢,學校必須擺脫傳統的被動式教學模式,引導學生發展自己的興趣,拓展多元化的學習方式,將大學大而學之,成為真正的“大學”。

1.慕課的學習者不只限于學生。從被調查學生的態度來看,慕課建設確實有利于打破高校現有的圍墻,解決傳統教學的弊端,實現資源共建共享。但是,目前由于缺少宣傳,許多學生對慕課不甚了解,有限的選擇范圍使他們不得不維持持久的學習興奮度,在慕課的選擇方面也存在一定的疑惑。學校作為慕課的引入方需要及時引導學生逐漸接受慕課式的上課方式,轉變中國學生傳統的聽課心理,幫助其進行心理轉換。在各校的慕課建設中,應及時更新本校的資源庫,并且通過教師的先行試聽針對不同的專業學生進行適當的推薦,幫助學生在大量的資源中找尋與線下學習相對接的課程資源,做到學生在鞏固日常學習知識的同時視野拓展。教師也可以及時更新自己的知識,靈活運用國外授課方式調動學生學習的積極性。針對資源不足的問題也可以考慮加入一些高校慕課聯盟,實現聯盟成員高校的課程資源共享,避免出現許多在線注冊的學生在度過新鮮期后長期置之不理,使許多賬戶淪為僵尸賬戶的狀況。

2.課程學分互換實施前的突圍方式。學分作為學生在高校畢業必須完成的任務之一,一旦將慕課的課程學分納入日常學分考核范圍,必能引起學生的極大興趣。在慕課學習與在校學分互換方面,目前國家已有相關政策出臺。2015年4月,教育部印發的《關于加強高等學校在線開放課程建設應用與管理的意見》,提出了“吸收MOOC及其他優質在線教育課程替代部分傳統教學課程,允許學生通過在線教育課程學習、考試等獲取學分”[9]。但是一項政策的落實必定需要相當一段時間的試行期,在學分互換政策尚未得到實施之前,可以通過劃分學分的方式,一部分通過傳統的線下教學考核獲得,另一部分通過學生自選網絡開設的慕課,通過線上的課程完結測驗成績或者線下集體性測試成績來獲取。這樣,既能調動學生自主上課的積極性,也能改變學校傳統的集中式上課模式,使學生可以自由支配時間進行深度學習。

3.開設論壇,廣開言路。慕課的一大優勢在于便利地獲取各大高校優質資源,在資源質量得到保證的情況下,大家甚至愿意付出一定的代價來獲取,這也是國外平臺接收學習者的主要方式。在慕課中國化的過程中,許多國內平臺免去了一部分資費而獲取了一定的瀏覽量,但對于部分追求高效的學生而言這部分資源由于高度共享而恰恰喪失了一定的價值,因而轉向別處尋求更高質量的資源。當下,許多學生習慣于通過公眾論壇等方式獲取大量學習資源,而資源的發出者往往是獨立的制作平臺或者私人制作者,使部分資源的準確度不高。因此,為了幫助學生無償獲取優質資源,學校內部也可以開設專門的學習論壇,上傳相關資源,幫助校內學生方便獲取資源,學生間也可通過資源共享實現內部共贏。當然,在不設屏障的資源平臺上資源也變得公眾化,學生也能通過這種方式獲取外校的優質資源,從而推動社會教育力量的整體發展。

(三)社會角度

目前,在國內所能獲取的慕課平臺除了三大供應商——Coursera、Udacity、edX之外,也出現了許多類似的機構,例如可汗學院(Khan Academy)、Udemy、P2PU等。國內也開設了例如MOOC學院、網易公開課、慕課網(IMOOC)等學習平臺,這些網站都獨立于現有的學校內部系統,支持個人進行獨立自主的課程學習。

根據Coursera的數據顯示,2013年Coursera上注冊的中國用戶共有13萬人,位居全球第九。而在2014年達到了65萬人,增長幅度遠超過其他國家。但是根據調查結果顯示,學生群中慕課三大課程平臺Coursera、Udacity、edX的使用度遠不及許多國內的慕課集中平臺,其中經常為學生使用的平臺有網易公開課、果殼網等。其主要原因是:一是收費問題。國內的多數平臺可以直接登陸網站觀看視頻,多數不需要繳納額外的費用或只需少許費用,而在這三大平臺上學習許多課程都需要繳納一筆數額不小的費用。除了學生這一大群體外,社會人士也成為學習者的重要組成部分,即便是有能力支付額外的學習費用,但是低價甚至免費必定更能調動在職社會人士自主學習的積極性,通過自我修養的提高帶動企業甚至整個社會的發展。二是語言問題。國外平臺幾乎是全英文的界面說明和錄制語言需要學習者有一定的英語水平,這一點對于國人來說是一個不小的壓力。而通過國內的平臺學習,多數課程已經加上中文字幕,并且更直觀地將國內外的課程做出了具體分類,便于學生根據自己的需求進行選擇性學習,也便于許多英語水平有限或者沒有時間全神貫注學習的社會工作人士的學習。例如,網易公開課收錄有TED、國外名校公開課、國內大學公開課、可汗學院等多種來源的公開課,而且源于國外大學的課程多數已加上中文字幕,便于學習者使用。三是界面和內容的人性化設置問題。國外的慕課平臺只開設了學習課程,中國的許多課程平臺不僅收錄課程視頻,并且每日進行適當的課程推薦,除了學術性的課程研究,也有許多對國內時事新聞進行分析的小短片,使學生在運用平臺時不僅僅用于相對枯燥的課程學習,還能看到許多當下的時事新聞和趣味性話題的演講。

[1] 焦建利.從開放教育資源到“慕課”——我們能從中學到些什么[J].中小學信息技術教育,2012(10):17-18.

[2] 斯蒂芬·哈格德著.王保華,何欣蕾譯.慕課正在成熟[J].教育研究,2014(5):92-112.

[3] 江波,王奕俊.“慕課”透視及應對[J].中國高等教育,2014(7):18-22.

[4] 李斐,黃明東.“慕課”帶給高校的機遇與挑戰[J].中國高等教育,2014(7):22-26.

[5] 霍紅,劉妍.慕課背景下高職英語教學改革初探[J].職業技術教育,2014(8):43-45.

[6] 姜艷玲,國榮,付婷婷.翻轉課堂與慕課融合促進教學資源均衡研究[J].中國電化教育, 2015(4):109-113.

[7] 張鷙遠.“慕課”(MOOCs)發展對我國高等教育的影響及其對策[J].河北師范大學學報(教育科學版),2014(2):116-121.

[8] 郭英劍.“慕課”與中國高等教育的未來[J].高校教育管理,2014(5):29-33.

[9] 教育部對十二屆全國人大三次會議第2339號建議的答復[教建議[2015]第64號][EB/OL].http://www.moe.gov. cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_zcs/201603/t20160325_235231.html.

(責任編輯:趙淑梅)

The Development Situation and Improvement Trend of MOOC in Chinese Universities

ZHANG Ziyi,SONG Shuhong

(CollegeofEconomicsandManagement,NanjingForestryUniversity,Nanjing,Jiangsu210037,China)

Since the beginning of 2013, the MOOC has entered into the university classroom and become a tool for college students to learn. This paper took the method of cross analysis and description to study the status of MOOC’s development based on a questionnaire survey of some colleges and universities in Nanjing area, on this basis, this paper proposed MOOC’s development and improvement direction from the audience, teaching group and social angle.

MOOC; Chinese university; development status; improvement trend

2016-02-19

張子伊(1994-),女,江蘇蘇州人,南京林業大學經濟管理學院在讀本科生;研究方向:經濟管理。宋淑鴻(1968-),女,山東青島人,碩士,南京林業大學經濟管理學院副教授;研究方向:財務會計管理。

G642.0

A

1005-5843(2016)08-0073-04

10.13980/j.cnki.xdjykx.2016.08.015