實證分析經濟新常態下的高效生態經濟發展方向

中共海西州委黨校 祁英民

實證分析經濟新常態下的高效生態經濟發展方向

中共海西州委黨校 祁英民

本文基于經濟發展新常態的基本標準與要求,利用環境庫茲涅茨曲線(EKC)開展實證分析與研究,以河南省為例,判斷該省經濟發展與環境之間的內在關系,以此為新常態下經濟發展方向的轉變提供充足、全面的理論參照。

新常態 生態經濟 實證分析

目前,我國經濟發展已進入到增長與完善并存的快速躍升的新常態階段,對經濟結構進行調整已然成為新常態背景下的基礎性特征,對于我國資源環境與經濟的穩健、可持續發展意義重大,大力發展高效、系統化的生態經濟,乃是當前不講犧牲生態及糧食與農業為代價背景下推進可持續發展的迫切需要,同時也是推進新型工業化及新型城鎮化綜合發展的需要,促進經濟逐步進入綠色、低碳、高效及質量化軌道,有效拉動內需,增強驅動力,擴展伸展力。大力發展生態經濟乃是實現興農富民的戰略部署及將產業資源優勢最大化發揮的基本選擇,同時也是實現該經濟發展方式與方向快速、合理化轉變的重要途徑,能夠有力推動河南省經濟的協調、持續發展。

1 生態經濟學與經濟發展新常態

1.1 經濟發展新常態

針對經濟新常態,主要體現在三方面,分別為結構調整、發展動力及增長速度的新常態。首先,河南省政府于2016年發布的《河南經濟發展報告》顯示,2015年,河南省經濟發展,總體上呈現出穩中向好、緩中趨穩的基本趨向,該省全年生產總值已達37289.7億元,環比增長達8.1%,相比于全國平均水平,要明顯高出后者1.3個百分點,各項指標增進均較為協調,發展合理性與科學性均得到不斷強化。在經濟增長速度方面,依從之前的高速增長向中高速增長轉變,至此,與之相對應的經濟增長內涵與質量,也發生著較大幅度的改變,此乃該省經濟的新常態。其次,多元擴充與轉變經濟發展的驅動力,轉變經濟增長方式與驅動力從以往的單一性投資驅動,向創新驅動、科學驅動進行轉變,擺脫或消除傳統單純依靠規模或數量方式進行投資與擴張的驅動模式,對以往以資源損耗及環境污染為代價的落后增長模式,這將是推動該省經濟發展的轉變的新常態。最后,河南省具有比較突出的結構型問題,在經濟持續發展進程中,諸多不確定因素及生還環境惡化風險日漸凸顯,各項經濟指標發展失衡狀況日漸突出,至此,對經濟結構進行深入優化,將成為實現經濟改革的新常態。總而言之,新常態對于河南省未來經濟發展提出了更高要求,另外,結合經濟可持續發展的內在需要,新常態對環境保護提出了更高要求,對經濟社會的可持續發展提出了更高標準。

1.2 生態經濟學

高效生態經濟乃是一種集約型的經濟發展模式,具有典型的生態系統特征。環境庫茲涅茨曲線(EKC)作為各領域中一種較為常用的生態經濟理論。主要表現在“人均收入”與“環境惡化”間所存在的倒“U”形關系。針對EKC關系的形成而言,不僅有直接原因的作用,如投入機構改變、產品結構改變、經濟結構的轉變及技術變革等,而且還有潛在因素的影響,如教育成效、意識提高及環境監管等。這些因素對于規模效應與經濟增長的總效用,具有夸大或抵消的作用。總而言之,河南省在資源環境承載力方面,越發突出,另外,在資源環境方面,脆弱性日趨明顯,這均制約著河南省經濟能否達成可持續發展目標,基于經濟新常態背景下,從以往的粗放式的經濟增長,轉變為以資源節約型與環境友好型為支撐和依據的可持續發展方式,已經成為經濟新常態驅動下經濟發展的基本方向。

2 河南省高效生態經濟發展方式的實證分析

運用環境庫茲涅茨曲線(EKC)理論,收集河南省各項數據,然后對其開展回歸分析,驗證河南省經濟發展與環境污染的倒“U”關系。

2.1 數據指標

能夠對污染程度及環境進行衡量的指標有許多,文章通過抽取2009年~2015年河南省11地區的污染水平指標數據,內容為人均工業煙塵排放總量、人均工業二氧化硫排放總量及人均工業廢水排放總量。所用數據均來自于河南省統計局網站與wind數據庫。

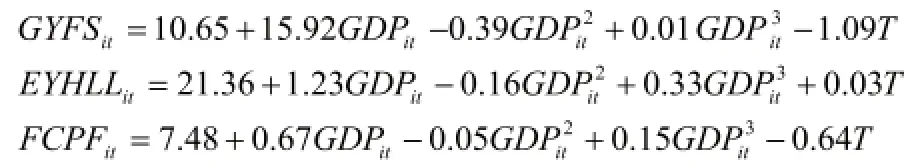

2.2 建模運用EKC面板數據分析當中常用模型,即:

在公式當中,WR——度量污染指標;i——城市;t:年份。t年度i城市的人均GDP,時間趨勢變量:均為隨機變量誤差項。在所有能夠對經濟發展進行衡量的指標當中,實際人均GDP最具有說服力。為了能夠更好地與此項數據相匹配,在測算污染程度時,同樣需要對人均水平進行詳細測算,至此,可采用污染總量與年末人口數相除,得到人均污染物排放量。運用當前較為常用的經濟學EVIEWS7.0軟件,分析面板數據,另外,實施自相關及協方差等內容的深入檢驗工作,最終便可獲取經濟增長,與三個不同污染物,在排放量上的關系,最終實證結果為:

針對工業廢水,其作為衡量污染程度的關鍵變量,首先,需將因變量設定為人均工業廢水排放量,然后實施回歸分析,此時GDP的三次項前系數均不是0,最終結果可知,工業廢水排放與人均GDP間存在著“N”形關系,而在人均GDP達到14萬元及38996元時,出現拐點。如若人均收入沒有達到38996元,則此時的工業廢水排放量,則會伴隨經濟增長的持續增加而隨之正比例增加,當經歷一定時間后,經濟仍然會保持增長態勢,但人均廢水排放則會存在持續下降狀況,當人均收入達到41萬元時,此時的污染又會呈現上升趨勢。但此階段的人均GDP在處于相對合理范圍內,仍然呈現出倒“U”形狀。另外,針對工業二氧化硫排放而言,采用公式同樣對倒“U”形關系進行了驗證,隨著經濟增長污染開始下降的拐點分別在6.9萬元與10萬元。針對工業粉塵進行回歸分析,最終結果可知,其具有不明顯的GDP三次項,所以,可將此項剔除,但回歸分析GDP的一與二次項,所獲取的最終結果,便佐證了存有倒“U”形關系兩模型均預計在人均為6.9萬元及13.9萬元時,將出現拐點。由此可知,模型不同,但均證實河南省處于倒“U”形階段,并且還呈現上升趨勢。

3 推進生態經濟發展的對策分析

隨著河南省環境承載力的實際狀況,利用EKC曲線進行驗證,此為高效生態經濟發展方式帶來了新的發展動力與趨向,如若提前出現了EKC拐點,則此時針對高效生態經濟發展方式,則會呈現出顯著并且有利的倒逼機制。此方式還會為新常態背景下經濟發展轉型與升級提供充足且廣泛的實踐路徑。依據從機理至實踐的路徑,實施深入研究,得出生態經濟區相比于其他類型的經濟區,更具區域性、整體性與高效性,主要體現在經濟運轉高效化、產業結構生態化及區域發展功能化,形成了高效生態經濟的模式與發展路徑。至此,可制定有利的政策,依據環境友好型與資源節約型的各項建設要求,建設綠色型、低碳化、持續型的轉型社會,此乃新常態。通過深入開展生態文明戰略部署工作,河南省所存在的高污染、高能耗產業,正在內依次關停,在企業當中開始廣泛采用綠色生產技術,涌現出諸多新業態、新通信、新能源及新生態的企業,有利推動著產業結構的低碳化、輕型化及網絡化的發展。另外,還需與經濟結構調整的新常態相適應,強化產學研合作創新,促進產業技術向高精尖方向發展,大力開展官產學研相結合的新型的成果轉化與生態科技創新體系建設。

4 結語

總而言之,新常態下,隨著社會經濟不斷發展,各類環境問題越發突出,如何有效把控生態環境與經濟發展之間的內在關系,對于實現高效生態經濟發展具有重要的推動作用,能夠更好地實現可持續發展目標。

[1] 劉和忠,丁萍.“海南生態服務功能及高效生態經濟建設實證研究”結題報告[J].熱帶生物學報,2004,10(2).

[2] 董芳,周江濤.產業結構升級影響就業的門限效應——基于黃河三角洲高效生態經濟區的實證分析[J].中國石油大學學報:社會科學版,2014(4).

[3] 張淑敏,張寶雷.黃河三角洲高效生態經濟區生態經濟綜合評價[J].經濟與管理評論,2016(4).

F124.5

:A

:2096-0298(2016)12(c)-167-02

祁英民(1979-),女,青海人,講師,碩士研究生,中共海西州委黨校,主要從事公共管理、經濟方面的研究。