游動的外星來客

申老

紐約巴托佩爾大廈博物館前的花園里,長出了一些特別的“生物”。這些看上去毛乎乎的小家伙們,像是一朵朵沖出地面的蘑菇頭,在紐約好天氣的照顧下,準備茁壯成長一番。這是韓國藝術家蘇(Sui park)用塑料扎帶編織的雕塑作品,她把它們“種”在了大廈前的花園里,作為花園百年紀念展的一部分,供游人參觀。

編出來的新世界

蘇出生在韓國首爾,從小就被各種傳統習俗包圍,耳濡目染。高中畢業后,她考入韓國梨花女子大學的藝術學院,系統學習刺繡,并獲得了藝術碩士的學位。也因此對各種紡織材料特別偏愛,絨線、棉麻、布料的特質她都了然于心。但紡織材料在造型上有一定的局限性,蘇想找到更特別的材料。在周游世界的旅行過程中,蘇的研究方向也愈發清晰,她喜歡采用常見的材質重新構建它們的三維有機形式。“主要包括釣魚用的線、電纜線、塑料扎帶等,它們非常耐用,通常是一次性的易耗品,但價格便宜。”蘇常常大量采購這些原材料,用電腦勾畫出想要的圖像,然后花很長時間慢慢手工編織。“它們很柔軟,所以容易塑形。我用雕塑的方法,賦予它們持久的可視化,這算是它們的重生,也希望能引起人們的共鳴。”

蘇希望引起的共鳴,是時下很嚴峻的一個問題:我們被電子產品包圍了。

我們愛ipad、愛筆記本、愛手機,甚至離不開網絡。我們很熟練地與數字空間連接在一起,但我們的生活卻離自然,離人與人本能的互動越來越遠。“就像是各種各樣的網,把我們緊緊包裹。”蘇認為,電子產品幫助我們有了更便捷的生活,但并不意味著我們必須放棄自然環境。有些邊界和習慣,是需要人們主動去打破。

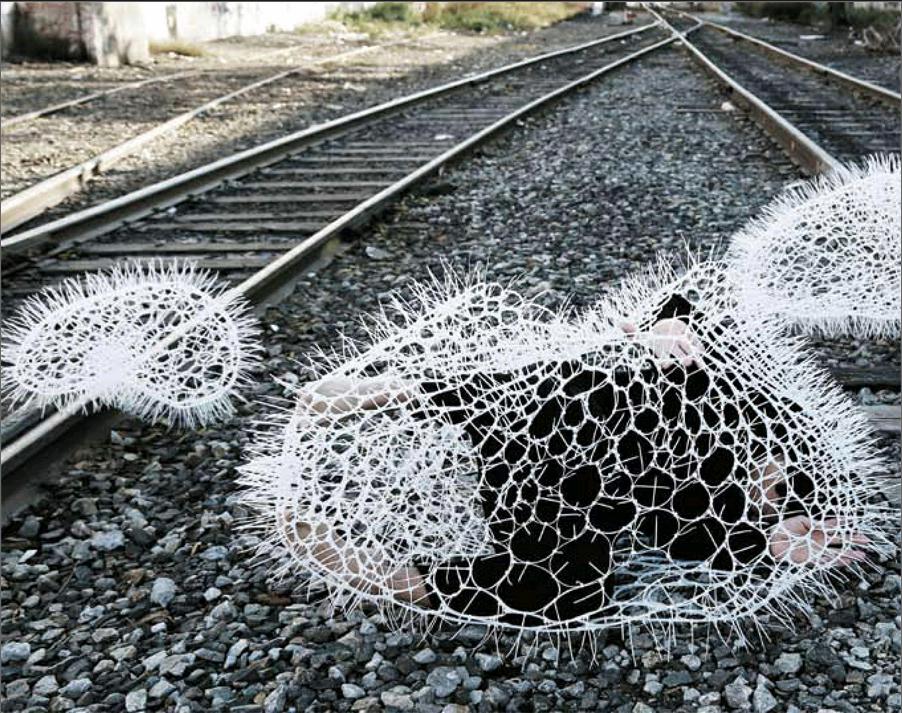

蘇把自己的作品放置在花園里,也放在廢棄的鐵道上。用塑料扎帶密密麻麻地覆蓋住人體,躺在鐵道上一動不動,就像是被電子產品“綁架”的現代人,在人生的道路上無所適從。需要主動掙扎,才能打破“魔咒”。

易耗品的新生命

蘇的作品,并不局限于“網”。變形蟲、海葵、魚,甚至是外星生物都是她創作的對象。她將一條條塑料扎帶編織在一起,再用漁網或其他易耗品連接成裝置雕塑。

如果恰好推門進入蘇布置的空間,你也許會被驚得合不攏嘴:大面積、多數量的作品,或漂浮在半空、或游弋在墻上、或是從地面慢慢延伸開來,像是走入了宮崎駿的地下世界,又像是漂浮在深海里。“尤其是那些橢圓形扭動的物體,我想它們的運動規律或許可以用來詮釋生物的進化,就像自然界的變化。”蘇很喜歡觀察周圍的環境,把手里的扎帶以及釣魚線當做是建筑里的模塊,通過它們精確表達自己對空間的想象。但真正讓蘇興奮的是,她能把這些材料用編織的方式,在空間里構建二維和三維物體,打開人們的想象力。

也有人認為,這不就是一些簡單的東西,很好操作。但蘇很淡定,材料確實很易得,但大多數人缺乏成功的最基本一環:堅持。蘇的每件作品,都需要很長時間才能找到靈感,再慢慢勾勒出草圖。“我不會局限在材料的特性里,而是會繼續探索、尋找各種可以呈現的形式,也想更多地參與到打造特定空間的項目里。”蘇笑著說。

最近,蘇在紐約的Denise Bibro Fine Art舉辦了個展“與觀念游玩”,還帶著作品參加了康涅狄格州的“2016夏季雕塑展”(Summer Sculpture Showcase 2016),讓更多人發出感嘆:原來,這些不起眼的一次性消耗品,還可以做出這樣令人驚嘆的藝術品啊!