初步探索構建初中史地生學科交叉滲透教學的專題課程

趙茉+玄立偉+王路曉

摘 要:初中階段是學科分類教學的重要開端,通過學科教師關注各學科間教學內容的相互交叉、滲透,讓學生真正認識知識本身是一個統一的整體。通過學科教師在教學實踐中對史地生學科內在相通的思想、能力、方法、情感的同步滲透,提高學生的綜合思維能力,促進學生的全面發展。

關鍵詞:初中階段;交叉滲透;教學

目前,國家在義務教育階段的課程設置分門別類,學科之間銜接不夠,相互間缺乏融合和滲透。初中階段是學生剛剛對學科分類有比較系統的認識階段,無論是哪一學科,都是人類在對自然界進行不斷深入研究、細致觀察后的精細化分類,但自然界中的各種事物和現象本來就是一個有機整體。因此,無論是自然學科(例如生物),還是人文學科(例如歷史),或兼有自然和人文性質的學科(例如地理),它們之間必然存在交叉和鏈接的部分,而針對某一學科的具體內容,只不過是在對自然界現象研究的視角不同而有所側重。初中學生恰好處于剛剛正式接觸學科分類學習的初期,抓住幾個隸屬不同門類的學科的交叉點進行教學,不僅有利于開闊學生視野,建立完整的、全面的知識體系,而且有利于培養學生獲得多角度、多維度的認識自然和世界的能力,從而促進學生全面的、可持續的發展。

一、課程解讀

“學科交叉”,顧名思義就是指不同學科之間共同相交的部分,既包括學科教學內容上的交叉,還應包括蘊藏在不同教學內容中同一思想、方法、能力或某種情感。“滲透教學”的中心詞語是“滲透”,它是“比喻一種事物或勢力逐漸進入其他方面”。針對不同的交叉內容,滲透的方式可以是多樣的。如,資源補充的形式、微課的形式等。本文所要探索構建的“學科交叉滲透教學”指的是將初中史地生學科交叉部分中蘊含同一思想、方法、情感的教學內容進行歸納、整理,并在篩選的基礎上,以專題展示的方式放在同一時間或連續時間內教授。即通過專題課的展示,加深學生對知識理解的深度和廣度,幫助學生建立完整的、立體的知識網絡,同時,教會學生學習,引領學生發展,提升學習品質。

二、課程目標

初中階段是學科分類教學的重要開端,通過學科教師關注各學科間教學內容的相互交叉、滲透,讓學生真正認識知識本身是一個統一整體,并沒有嚴格的分界,課程分類只是人為的學科建設需要,打破學生對學科內容或問題的單一思維。同時,通過學科教師在教學實踐中對史地生學科內在相通的思想、能力、方法、情感的同步滲透,提高學生的綜合思維能力,促進學生的全面發展。

三、實施與管理

專題課的具體實施過程主要分為三個階段:前期準備階段、中期展示階段和后期社會實踐階段。

1.前期準備階段

前期準備階段是開展史地生學科交叉滲透專題課的關鍵一環,對整個專題的實施起著至關重要的作用,此階段包括對主題的確定、學生及教師的分工與合作等。

(1)確定主題

主題即所開展專題課的主旨和核心。對主題的確定應基于以下三方面的考慮:

第一,基于初中史地生學科交叉點。這里的交叉點主要指的是史地生學科內在相同的學科思想、方法及情感上的交叉。如,通過開展某個專題課,共同提高學生對資料的查找、搜集、篩選和整理的能力等等。

第二,基于社會焦點和熱點。現階段大部分初中生只知“死記硬背”,應付考試,而對于一些社會熱點和焦點問題,甚至與他們切身實際密切相關的問題均表現出“冷漠無知”的態度。但隨著新課程改革的不斷推進和現代社會的飛速發展,這種“兩耳不聞窗外事,一心只讀圣賢書”的“好學生”還能跟得上“潮流的演變”嗎?因此,在專題課主題的確定上,還應密切聯系當今社會的熱點、焦點及與學生生活密切聯系的實際問題,做到“學有所用”,“學以致用”。

第三,基于學生的實際需求。操作上,一方面學科教師可以讓學生查找資料,組織學生討論,收集學生感興趣的問題,列為備選主題。另一方面,學科教師可以通過問卷的形式羅列出一系列的主題供學生選擇,然后進行統計,得票率最高的即為專題課的主題。

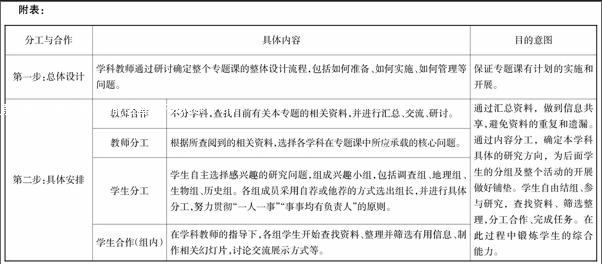

(2)分工與合作

分工與合作既包括學科教師間的分工合作,還包括學生間的分工合作。具體如下表所示(見附表)。

2.中期展示階段

中期展示是在前期準備充分的前提下進行的,是對前期準備工作的檢驗。展示課完全歸屬于學生,展示過程中學生主體作用得以“爆炸式”體現,臺上展示同學“扮演”教師,引領課堂,臺下同學質疑、釋疑,課堂氛圍輕松愉快。同時,在此階段教師需記錄課堂中的優點和不足,及時捕捉課堂生成以備后期總結、反思。

(1)展示時間:根據專題課具體內容確定時間長短,可一節或多節

(2)展示方式

①以分工組為單位,各組選派一名或多名代表上臺講解,其他同學參與課堂。②展示中需主持人一名,教師學生均可,視專題課情形而定,負責學科間過渡和總結評價。

3.后期實踐階段

由于本專題課的主題源于社會中的某些熱點及焦點問題,并與學生的實際生活聯系密切,因此,我們不僅要通過專題課堂讓學生學會解決這些問題,更有義務將我們掌握到的“新知識”“新方法”通過社會實踐的方式宣傳給生活地周邊的群眾。

(1)實踐活動的意義

從對學生情感的影響上說:通過此方式,延續我們的課堂,讓學生通過幫助他人,體驗成就感的同時,深刻地認識到所學知識的價值——不光是為了考試,為了升學,還可以服務社區,服務社會(增強自身的社會責任感)。從對學生能力的培養上看:通過實踐活動,學生會嘗試著處理人與人、人與社會之間的關系,提升與人溝通的技巧,同時他們的語言表達、合作能力、組織能力也將得到極大的鍛煉和提高。

(2)方法步驟

①方案征集。在實踐活動開展前,教師組織學生進行方案征集活動。以前期分工組為單位,討論設計實行方案,然后小組匯總,交流可行性。②擇優落實。對于征集的方案,各組選派代表解釋各自方案創作的原因以及可以達到的效果,最后師生通過投票選出既簡單好操作,又符合宣傳需求的方案。如,在社區宣傳欄張貼海報、手抄報、宣傳單,在市場、社區掛橫幅等等。③社會實踐。時間的選擇:選擇人流量大且比較集中的時間段,如早市時間、周末等。地點的確定:選擇人流較聚集且開闊的公共場所,如超市門口、市場周邊、廣場等。方式的采取:既可由原分工組自行分工,實施被選中方案的任務;也可打亂原有小組,學生根據自身情況,自由選擇任務并實施。

四、專題課實踐反思

在開展初中史地生學科交叉滲透教學專題課的過程中,還應注意以下幾點:

1.問卷調查過程中,被調查者可能會因所處地點、年齡、職業等因素的限制存在一定的差異性,因此,教師應提醒相關學生在制定調查問卷時予以標注。

2.因為現今網上資料紛繁復雜,并不是所有查找出來的資料都具有權威性,因此,教師要注意引導學生查找的途徑及篩選的方式、方法,還可以提供一些比較權威性的網站,如,中國知網,中國期刊網等。

3.在實踐活動前應給學生做好思想工作,了解實踐活動的現實意義,并盡可能讓每個學生發揮自己的作用,避免外出不張嘴,甚至玩鬧、買零食等情況的發生。

4.由于專題課的準備與實施,需要學生長時間的堅持與付出,教師可設立相應的獎勵機制以激發和鼓勵學生。

5.由于實踐活動一般是在校園外進行,因此學生的安全是重中之重,建議教師帶領學生外出前要進行安全教育,充分考慮可能會遇到的危險,制定安全預案。

北京市初中科學類學科教學改進意見中明確提出,要有效加強課堂教學與社會實踐的聯系,鼓勵和引導學生走出課堂,充分利用日常生活中的科學問題,組織學生開展探究學習活動,激發學生的想象力和創造力,保護和激發學生的好奇心和求知欲,為學生創設獨立思考和實踐的機會。對初中史地生學科交叉滲透教學專題課的探索,以學科改進意見為指導,力圖將課堂與實踐相結合,校園與社會相結合,書本知識與學生生活相結合,目的是促進學生的全面發展,提升學生的綜合能力,為學生的未來奠基。

參考文獻:

[1]韋群,李紀武.富有時代氣息的交叉學科教學研究[J].航海教育研究,1998(1).

[2]于秀蘭.情境教學法在初中歷史教學中的應用研究[D]. 山東師范大學,2013.

基金課題:北京市教育科學規劃課題類別:北京市教育科學“十二五”規劃一般課題;課題名稱:《基于初中史地生學科交叉點滲透式教學的實踐研究》課題批準號:DBB14082。